Heinrich Mann

Luiz Heinrich Mann (* 27. März 1871 in Lübeck; † 11. März 1950[1] in Santa Monica, Kalifornien) war ein deutscher Schriftsteller und der ältere Bruder von Thomas Mann, in dessen Schatten er stets stand.

Ab 1930 war er Präsident der Preußischen Akademie der Künste, aus der er nach der nationalsozialistischen Machtergreifung ausgeschlossen wurde. Mann, der bis 1933 meist in München gelebt hatte, emigrierte zunächst nach Frankreich, dann in die USA. Im Exil verfasste er zahlreiche Arbeiten, darunter viele antifaschistische Texte.

Seine Erzählkunst war vom französischen Roman des 19. Jahrhunderts geprägt.[2] Seine Werke hatten oft gesellschaftskritische Intentionen. Die Frühwerke sind zumal oft beißende Satiren auf bürgerliche Scheinmoral, der Mann – inspiriert von Friedrich Nietzsche und Gabriele D’Annunzio[3] – eine Welt der Schönheit und Kunst entgegensetzte.

Mann analysierte in den folgenden Werken die autoritären Strukturen des Deutschen Kaiserreichs im Zeitalter des Wilhelminismus. Resultat waren drei Romane, die heute als die Kaiserreich-Trilogie bekannt sind, deren erster Teil Der Untertan künstlerisch am meisten überzeugt.

Im Exil verfasste er sein Hauptwerk, die Romane Die Jugend des Königs Henri Quatre und Die Vollendung des Königs Henri Quatre. Sein erzählerisches Werk steht neben einer reichen Betätigung als Essayist und Publizist. Er tendierte schon sehr früh zur Demokratie und positionierte sich sofort gegen den Nationalsozialismus, dessen Anhänger Manns Werke öffentlich verbrannten.

Inhaltsverzeichnis

Leben[Bearbeiten]

Heinrich Mann wurde 1871 als erstes Kind des Lübecker Kaufmanns Thomas Johann Heinrich Mann und dessen brasilianisch-deutscher Ehefrau Julia da Silva-Bruhns geboren. Ihm folgten der Bruder Thomas (1875–1955), die Schwestern Julia (1877–1927) und Carla (1881–1910) sowie sein jüngster Bruder Viktor (1890–1949). Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in Lübeck auf, wo sein Vater von 1877 bis zu seinem Tod 1891 Senator für Wirtschaft und Finanzen war.

Nachdem Heinrich Mann das Katharineum 1889 in der Unterprima verlassen hatte, begann er im Oktober eine Buchhandelslehre in Dresden, die er nach knapp einem Jahr abbrach. Von August 1890 bis 1892 volontierte er beim S. Fischer Verlag in Berlin. Zugleich betrieb er Studien an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Im Jahr 1892 erlitt er eine Lungenblutung und hielt sich deswegen in Wiesbaden und Lausanne zur Kur auf.

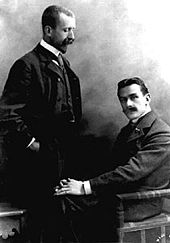

1893 zog die Familie nach München, von wo aus Heinrich Mann mehrere Reisen unternahm, nachdem er 1884 bereits Sankt Petersburg besucht hatte. Von 1899 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges hielt er sich an verschiedenen Orten auf. So etwa, zeitweise auch in Begleitung seines Bruders Thomas, länger in der Kleinstadt Palestrina in der Nähe von Rom, vorwiegend aber in Riva del Garda am Gardasee im Sanatorium des mit ihm befreundeten Arztes Christoph Hartung von Hartungen.

Sein bekanntes Werk Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen entstand 1904 und erschien ein Jahr später. In Manns Heimatstadt Lübeck wurde das Buch totgeschwiegen oder kritisiert. Es herrschte faktisch ein Verbot des Buches. Durch die zahlreichen Übersetzungen und die Verfilmung 1930 unter dem Titel Der blaue Engel erlangte Professor Unrat Weltruhm.

1910 starb die jüngste Schwester Carla durch Suizid, ein Verlust, über den Heinrich Mann nur schwer hinwegkam.

Heinrich Mann heiratete 1914 die Prager Schauspielerin Maria Kanová (1886–1947). Wohnsitz wurde erneut München. Die Tochter Leonie Mann (1916–1986), das einzige Kind Heinrich Manns, kam zwei Jahre später zur Welt.

Nach Erscheinen von Thomas Manns Gedanken im Kriege im Jahr 1915, in denen dieser sich deutschnational äußerte, brach Heinrich Mann den Kontakt zu seinem Bruder ab. Heinrich Mann stand eher der Sozialdemokratie nahe und lehnte die Teilnahme Deutschlands am Ersten Weltkrieg grundsätzlich ab. 1917 wurde auf Betreiben von Thomas Manns Ehefrau Katia eine Annäherung versucht, doch erst 1922 gelang die Versöhnung.

Nach Kriegsende erschien sein erfolgreichstes Werk Der Untertan, dessen Vorabdruck in der Illustrierten Die Zeit im Bild bei Kriegsbeginn 1914 hatte abgebrochen werden müssen. Es wurde in den ersten Wochen nach Erscheinen fast hunderttausendmal verkauft. In der Weimarer Republik beteiligte sich Heinrich Mann an der expressionistischen pazifistisch-sozialistischen Bewegung Aktivismus.

1923 starb seine Mutter. 1927 wählte die Schwester Julia den Freitod. Nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau Maria, auf die 1930 die Scheidung folgte, zog Mann 1928 nach Berlin. Maria Kanová ging mit der gemeinsamen Tochter zurück nach Prag. Von 1940 bis 1944 war sie wegen ihrer jüdischen Herkunft im Konzentrationslager Theresienstadt interniert. Sie starb 1947 an den Folgen der dort erlittenen Folter. Seine spätere Ehefrau Nelly Kröger hatte Heinrich Mann bereits 1929 kennengelernt.

1931 wurde Heinrich Mann Präsident der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, in der er seit 1926 Mitglied war. Im selben Jahr machten er und Albert Einstein in einem offenen Brief an die New York Times auf die Ermordung des kroatischen Intellektuellen Milan Šufflay aufmerksam.

Gemeinsam mit Käthe Kollwitz und Albert Einstein unterzeichnete er zweimal, 1932 und 1933, den Dringenden Appell zur Aktionseinheit der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gegen die Nationalsozialisten.[4] Er verließ Deutschland 1933 kurz vor dem Reichstagsbrand im Februar und emigrierte über Sanary-sur-Mer nach Nizza, wo er bis 1940 seinen Wohnsitz hatte. Wegen seiner nochmaligen Unterzeichnung des Dringenden Appells am 14. Februar 1933 schlossen ihn die Nationalsozialisten aus der Akademie der Künste aus, und im August 1933 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt; Mann stand auf der Ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs von 1933.

In den Jahren von 1935 bis 1938 verfasste er den zweibändigen historischen Roman Die Jugend des Königs Henri Quatre und Die Vollendung des Königs Henri Quatre.

1936 erhielt er die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Während der Emigration wurde Mann Vorsitzender des Vorbereitenden Ausschusses der deutschen Volksfront (Lutetia-Kreis) und darüber hinaus zum Ehrenpräsidenten der SPD gewählt.

Im Jahr 1939 heiratete er Nelly Kröger. Nelly und Heinrich Mann flohen mit seinem Neffen Golo Mann und dem Ehepaar Werfel 1940 über Spanien und Portugal in die USA. Das Land seines Exils und dessen Kultur blieben ihm fremd, sein Bruder Thomas musste ihn finanziell unterstützen. Im Jahr 1944 nahm sich seine Frau Nelly, die unter schweren Alkoholproblemen gelitten hatte, das Leben.

1949 wurde Heinrich Mann zum Präsidenten der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin gewählt, starb jedoch 1950 noch vor der geplanten Rückkehr nach Deutschland in Santa Monica (in der Nähe, in Pacific Palisades, lebte auch sein Bruder Thomas mit Familie); dort wurde er auch begraben. 1961 wurde seine Urne nach Deutschland überführt und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt. Die Grabstätte gehört zu den Ehrengräbern des Landes Berlin.

Nach ihm wurde der Heinrich-Mann-Preis benannt.

Literarisches Werk[Bearbeiten]

Werdegang[Bearbeiten]

Ab 1885 veröffentlichte Heinrich Mann erste Erzählungen und ab 1887 auch poetische Texte. 1891 erschienen erste Rezensionen in Die Gesellschaft und 1892 auch in Die Gegenwart.

Sein erster Roman In einer Familie wurde 1894 veröffentlicht. Von März 1895 bis Juli 1896 war Heinrich Mann als Herausgeber der nationalkonservativen und stark antisemitischen Monatsschrift Das Zwanzigste Jahrhundert. Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt tätig. Im Jahr 1897 erschien Das Wunderbare und andere Novellen und im Folgejahr Ein Verbrechen und andere Geschichten.

Zur Zeit des wilhelminischen Kaiserreiches entstanden politische und kulturkritische - zum Teil aber auch antisemitische - Essays, so 1900 Im Schlaraffenland. Ein Roman unter feinen Leuten, 1903 Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy und der Roman Die Jagd nach Liebe. 1905 folgte der Roman Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen und weitere Veröffentlichungen.

In den Jahren 1910 bis 1913 wurden in Berlin alljährlich Schauspiele Heinrich Manns uraufgeführt.

An dem Roman Der Untertan arbeitete Heinrich Mann ab 1912. Der Vorabdruck in der Zeit im Bild fiel der Zensur zum Opfer und wurde mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbunden. Das Werk erschien 1915 zuerst auf Russisch und ab 1916 als Privatausgabe in deutscher Sprache. Erst nach Kriegsende 1918 wurde der Roman in nennenswerter Auflage in Deutschland veröffentlicht.

Einzelwerke[Bearbeiten]

In den frühen Romanen Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy und Die kleine Stadt verarbeitete Heinrich Mann Eindrücke, die er durch seinen gemeinsam mit seinem Bruder Thomas verbrachten längeren Aufenthalt in Italien, insbesondere die zahlreichen Aufenthalte in Riva am Gardasee, gewonnen hatte. Die kleine Stadt schildert die Verhältnisse in einer italienischen Kleinstadt. Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy wurden zum Roman einer ganzen Generation: Gottfried Benn, René Schickele und Otto Flake waren begeistert. „Es sind die Abentheuer einer großen Dame aus Dalmatien. Im ersten Theile glüht sie vor Freiheitssehnen, im zweiten vor Kunstempfinden, im dritten vor Brunst. Sie ist bemerkenswerther Weise ein Mensch und wird ernst genommen; die meisten übrigen Figuren sind lustige Thiere wie im ‚Schlaraffenland‘. Die Handlung ist bewegt, sie erstreckt sich auf Zara, Paris, Wien, Rom, Venedig, Neapel. Wenn Alles gelingt, wird der 1. Theil exotisch bunt, der 2te kunsttrunken, der 3te obscön und bitter.“ (Heinrich Mann an seinen Verleger Albert Langen am 2. Dezember 1900)

Die Romane Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen und Der Untertan sind von ganz anderer Art. In diesen Werken übte er in pointierten, zuweilen belustigenden Formulierungen scharfe Kritik an den politischen und sittlichen Verhältnissen im Wilhelminischen Deutschland, an der Servilität des deutschen Bürgertums und an der sozialen Ungerechtigkeit dieser Zeit. Die moralische Entrüstung über die, wie er empfand, „heuchlerische Wohlanständigkeit“ seiner Zeit- und Standesgenossen, ihren „dumpfen Nationalismus“ und ihre „rücksichtslose Ausbeutung“ der arbeitenden Bevölkerung war auch das Thema vieler seiner Erzählungen. Der „Opportunismus von Gewerkschaftsfunktionären und Sozialdemokraten“, deren Fixierung auf eine rein materielle Besserung der Arbeiterlage über Forderungen nach mehr Freiheit stehe, wird ebenso schonungslos kritisiert, wie der in seinen Augen „Ungeist der Bourgeoisie“, der er sich selbst zugehörig fühlte und zu deren „positiven Werten, Leistungs- und Bildungswillen“ er sich auch bekannte.

Die beiden Bände Die Jugend des Königs Henri Quatre von 1935 und Die Vollendung des Königs Henri Quatre von 1938 gelten als Heinrich Manns bedeutendstes Werk. Die ersten Pläne gehen auf das Jahr 1925 zurück (Wysling / Schmidlin 1994). Thomas Manns Kommentar (Tagebuch-Notiz 25.IX.1935): „Beendete abends Heinrich Henri IV., ein seltenes Buch, alles weit überragend [,] was heute in Deutschland hervorgebracht wird, großer Reichtum und Beweglichkeit der künstlerischen Mittel, das Geschichtsgefühl gehoben und vertieft durchs Gegenwärtige und oft allzu sehr darauf zugespitzt, stark und ermutigend in der schneidenden geistig-moralischen Verachtung menschlicher Verirrung und Dummheit, ergreifende dichterische Momente wie der Tod und die Amme und die letzt Schlacht. Großer Gesamteindruck: ein Werk, das den Emigranten-Verlag und die ganze Emigration ehrt und nach Wendung der Dinge in Deutschland zu hohen Ehren aufsteigen wird.“

Essayistische Texte (Auswahl): Gustave Flaubert und George Sand (1905/1906), Geist und Tat (1910), Zola (1915) [der Essay löste einen Bruderzwist aus und veranlasste Thomas Mann, die Betrachtungen eines Unpolitischen zu schreiben], Macht und Mensch (1919), Diktatur der Vernunft (1923), Geist und Tat (1931), Der Haß (1933), Mut (1939). Heinrich Mann schrieb auch für die deutschsprachige ungarische Zeitung Pester Lloyd in den 30er Jahren zahlreiche Beiträge. Im Gegensatz zu Thomas Mann publizierte er in Klaus Manns literarisch-politischer Zeitschrift Die Sammlung.

Werke[Bearbeiten]

Einzelausgaben[Bearbeiten]

- Haltlos. 1891.

- In einer Familie. 1894

- Das Wunderbare und andere Novellen. 1897[5].

- Ein Verbrechen und andere Geschichten. 1898 (Novelle).

- Im Schlaraffenland. 1900.

- Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy. (Trilogie), 1903.

- Die Jagd nach Liebe. 1903

- Flöten und Dolche. 1905 (Novellen).

- Pippo Spano. 1905 (Novelle).

- Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen. 1905 (auch Der Blaue Engel).

- Zwischen den Rassen. 1907.

- Die kleine Stadt. 1909.

- Die Rückkehr vom Hades. Novellen. 1911

- Die Armen. 1917, Kurt Wolff Verlag Leipzig (Buchgest. Käthe Kollwitz).

- Der Untertan. 1918.

- Vereinigte Staaten von Europa. 1924.

- Der Kopf. 1925, Paul Zsolnay Verlag.

- Eugénie oder Die Bürgerzeit. 1928.

- Die große Sache. 1930.

- Ein ernstes Leben. 1932.

- Der Haß, deutsche Geschichte. 1933. [1]

- Die Jugend des Königs Henri Quatre. 1935.

- Die Vollendung des Königs Henri Quatre. 1938.

- Lidice. 1942.

- Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen. Fragment zu einem aufklärerisch-historischen Dialogroman, 1948.

- Der Atem. 1949.

- Essays

- Geist und Tat, 1910-18

- Memoiren

- Posthum

- Empfang bei der Welt, 1956

- Briefwechsel mit Barthold Fles, 1942-1949 (1993; editor Madeleine Rietra)

- als Mit-Herausgeber

- Gegen die Phrase vom jüdischen Schädling[6] Amboss, Prag 1933

Werkausgaben[Bearbeiten]

- Gesammelte Werke. Cassirer, Berlin 1909. 4 Bände

- Gesammelte Romane und Novellen. Kurt Wolff, Leipzig 1917. 10 Bände

- Gesammelte Werke. Zsolnay, Berlin 1925-1932. 13 Bände

- Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. Aufbau, Berlin 1951-1962. 13 Bände

- Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Claassen, Hamburg 1958-1988. 18 Bände

- Gesammelte Werke. Aufbau-Verlag, Berlin 1965-1988. Geplant waren 25 Bände, erschienen sind die Bände 1-18 (alle vollendeten Romane außer „In einer Familie“, sämtliche Novellen) und Band 24 („Ein Zeitalter wird besichtigt“)

- Werkauswahl in zehn Bänden. Claassen, Düsseldorf 1976

- Studienausgabe in Einzelbänden. Fischer TB, Frankfurt. (28 Bände von 1986 bis 2011)

- Gesammelte Werke in Einzelbänden. S. Fischer, Frankfurt. (11 Bände von 1994 bis 2006)

- Essays und Publizistik, Kritische Gesamtausgabe herausgegeben von Wolfgang Klein, Anne Flierl und Wolfgang Riedel, Aisthesis, Bielefeld 2009

- Band 5, ISBN 978-3-89528-723-7

- Band 6, ISBN 978-3-89528-724-4

Siehe auch[Bearbeiten]

- Exilliteratur

- Thomas und Heinrich Mann Zentrum im Buddenbrookhaus in Lübeck

- Mann (Familie)

Literatur[Bearbeiten]

Bibliografien[Bearbeiten]

- Edith Zenker: Heinrich-Mann-Bibliographie. Werke. Aufbau-Verlag, Berlin [u.a.] 1967

- Brigitte Nestler: Heinrich-Mann-Bibliographie. Morsum/Sylt: Cicero-Presse. Bd. 1. Das Werk. 2000, ISBN 3-89120-019-6 (ersetzt die Bibliografie von E. Zenker)

- Peter-Paul Schneider / Rudolf Wolff: Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur (Auswahl,Stand: Mitte 1986). In: Heinrich Mann. Das essayistische Werk. Hrsg. von Rudolf Wolff, Bouvier, Bonn 1986, Seite 138 - 171 (Sammlung Profile, Band 24).

Untersuchungen und Biografien[Bearbeiten]

- Reinhard Alter: Die bereinigte Moderne. Heinrich Manns „Untertan“ und politische Publizistik in der Kontinuität der deutschen Geschichte zwischen Kaiserreich und Drittem Reich. Tübingen 1995, ISBN 978-3-484-35049-6.

- Cheng, Hui-Chun (2010): Das Gesellschaftsbild in Heinrich Manns frühen Romanen: Im Schlaraffenland, Professor Unrat und Die kleine Stadt. Dissertation, pdf

- Walter Delabar & Walter Fähnders (Hgg.): Heinrich Mann 1871 - 1950. Reihe: Memoria, 4. Weidler, Berlin 2005, ISBN 3-89693-437-6.

- Christine Fischer-Defoy (Hg.): Heinrich Mann. „Auch ich kam aus Deutschland...“ Das private Adressbuch 1926 - 1940. Koehler & Amelang, Leipzig 2007, ISBN 978-3-7338-0354-4.

- Manfred Flügge: Heinrich Mann. Eine Biographie. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-498-02089-7

- Ernst Hauswedell: Heinrich Mann: Briefe an Ludwig Ewers; Aufbau, Berlin, 1980

- Rudolf Leonhard: Das Werk Heinrich Manns

- Willi Jasper: Die Jagd nach Liebe - Heinrich Mann und die Frauen, S. Fischer, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-10-036720-4

- Dirk Kemper: Heinrich Mann und Walter Ulbricht. Das Scheitern der Volksfront. Briefwechsel und Materialien. Fink, München 2012, ISBN 978-3-7705-5350-1.

- Martin Mauthner: German Writers in French Exile, 1933-1940, Vallentine Mitchell, London 2007, ISBN 978-0-85303-540-4

- Uwe Naumann, Thomas Sprecher: Thomas und Heinrich Mann im Spiegel der Karikatur; online lesen oder pdf

- Klaus Schröter: Mann, Heinrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 16, Duncker & Humblot, Berlin 1990, ISBN 3-428-00197-4, S. 39–43 (Digitalisat).

- Peter Stein: Heinrich Mann. Metzler, Stuttgart 2002 (Sammlung Metzler; 340), ISBN 3-476-10340-4

- Michael Stübbe: Die Manns; Genealogie einer deutschen Schriftstellerfamilie. Degener, Insingen 2004, ISBN 3-7686-5189-4

- Rolf Thiede: Stereotypen vom Juden. Die frühen Schriften von Heinrich und Thomas Mann -z um antisemitischen Diskurs der Moderne und dem Versuch seiner Überwindung. Metropol, Berlin 1998, ISBN 3-926893-35-4.

- Renate Werner: Skeptizismus, Ästhetizismus, Aktivismus: Der frühe Heinrich Mann. Verlag für Sozialwissenschaften, Düsseldorf 1982, ISBN 978-3-531-09286-7.

Roman[Bearbeiten]

- Evelyn Juers: House of Exile, Penguin 2008

Filmografie[Bearbeiten]

- 1930 - Der blaue Engel (nach „Professor Unrat“) - Regie: Josef von Sternberg (mit Marlene Dietrich und Emil Jannings)

- 1951 - Der Untertan - Regie: Wolfgang Staudte (mit Werner Peters als Diederich Heßling)

- 1959 - Der Blaue Engel (The Blue Angel) (nach „Professor Unrat“) - Regie: Edward Dmytryk (mit Curd Jürgens als Professor Rath)

- 1973 - Anjo Loiro - (brasilianische Version von „Professor Unrat“)

- 1975 - Im Schlaraffenland - Regie: Kurt Jung-Alsen

- 1977 - Die Verführbaren - nach dem Roman „Ein ernstes Leben“ - (mit Gisela May), Regie: Helmut Schiemann

- 1977 - Belcanto oder Darf eine Nutte schluchzen - nach „Empfang bei der Welt“ - Regie: Robert van Ackeren

- 1979 - Le Roi qui vient du sud (französischer TV-Mehrteiler nach „Henry IV.“) - Regie: Marcel Camus

- 1980 - Suturp - eine Liebesgeschichte - Regie: Gerd Keil

- 1992 - TV-Film von Howard Davies: Geschichten aus Hollywood (Tales from Hollywood) mit Alec Guinness als Heinrich Mann (und Sinéad Cusack als Nelly Kröger, Robin Bailey als Thomas Mann, Barbara New als Katia Mann, Jack Shepherd als Bertolt Brecht, Lynn Farleigh als Helene Weigel, Ian Thompson als Lion Feuchtwanger und Jeremy Irons als Ödön von Horváth).

- 2001 - Die Manns – Ein Jahrhundertroman - Regie: Heinrich Breloer (mit Armin Mueller-Stahl als Thomas Mann; Jürgen Hentsch als Heinrich Mann und Monica Bleibtreu als Katia Mann)

- 2010 - Henri 4 - Regie: Jo Baier

Weblinks[Bearbeiten]

- Literatur von und über Heinrich Mann im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Janca Imwolde: Tabellarischer Lebenslauf von Heinrich Mann im LeMO (DHM und HdG)

- Kurzbiografie der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

- Werke von Heinrich Mann. In: Project Gutenberg.

- Digitalisierte Werke bei archive.org

- Kommentierte Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

- Leben und Literatur: Die Manns und die Pringsheims (Dossier des Bayerischen Rundfunks)

- Internationales Heinrich-Mann-Forum

- FemBiographie Nelly Mann-Kröger, zweite Frau von Heinrich Mann

- Die Vorfahren der Familie Mann

- Heinrich Mann auf Künste im Exil

Einzelnachweise[Bearbeiten]

- ↑ Heinrich Mann-Gesellschaft korrigiert Todestag Lübecker Nachrichten, 18. Januar 2010

- ↑ Der Brock Haus, Universal Lexikon in 20 Bänden, Band 11, Seite 4730,F.A. Brockhaus, Leipzig, 2007

- ↑ Der Brock Haus, Universal Lexikon in 20 Bänden, Band 11, Seite 4730,F.A. Brockhaus, Leipzig, 2007

- ↑ Deutsches Historisches Museum, Biographie Heinrich Mann

- ↑ Beschreibung: Das Wunderbare und andere Novellen auf Wikiversity.org (abgerufen am 24. November 2011)

- ↑ mit Arthur Holitscher, Lion Feuchtwanger, Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Max Brod, Werner Sombart, Hermann Bahr, Oskar Maria Graf, Felix Salten, Theodor Lessing, Franz Schauwecker, Ludwig Ferdinand Clauß, Friedrich von Lettow-Vorbeck, Hermann Josef Wehrle, Wilhelm Gollmann, Max Naumann, Heinz Liepmann, Kurt Zielenziger, Felix A. Theilhaber, Ismar Elbogen, Robert Weltsch, Adolf Böhm, Heinrich York-Steiner. Teildruck des Buches:„Der Jud ist schuld ... ?“. Diskussionsbuch über die Judenfrage. Zinnen, Basel 1932. Nicht wieder abgedruckt wurden z. B. die Antisemiten Gottfried Feder, Artur Dinter, Wilhelm Stapel, Ernst Graf zu Reventlow; sowie Richard von Schaukal, Wilhelm Sollmann

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Romane

In einer Familie | Im Schlaraffenland | Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy | Die Jagd nach Liebe | Pippo Spano | Professor Unrat | Zwischen den Rassen | Die kleine Stadt | Die Armen | Der Untertan | Der Kopf | Eugénie oder Die Bürgerzeit | Ein ernstes Leben | Die Jugend des Königs Henri Quatre | Die Vollendung des Königs Henri Quatre | Der Atem

Autobiographisches und Posthum

Ein Zeitalter wird besichtigt | Empfang bei der Welt

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Mann, Heinrich |

| ALTERNATIVNAMEN | Mann, Luiz Heinrich |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Schriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 27. März 1871 |

| GEBURTSORT | Lübeck |

| STERBEDATUM | 11. März 1950 |

| STERBEORT | Santa Monica, Kalifornien |

- Heinrich Mann

- Autor

- Schriftsteller (Lübeck)

- Literatur (Lübeck)

- Literatur (20. Jahrhundert)

- Literatur (Deutsch)

- Literatur (Norddeutschland)

- Exilliteratur

- Bewegung Freies Deutschland

- Mitglied der Akademie der Künste (DDR)

- Träger des Nationalpreises der DDR I. Klasse für Kunst und Literatur

- Roman, Epik

- Emigrant aus dem Deutschen Reich zur Zeit des Nationalsozialismus

- Deutscher

- Geboren 1871

- Gestorben 1950

- Mann

- Mitglied der Preußischen Akademie der Künste