Von und mit Caroline Saltzwedel

Caroline Saltzwedel, Foto: © Friderun Friederichs

Caroline Saltzwedel, Foto: © Friderun Friederichs

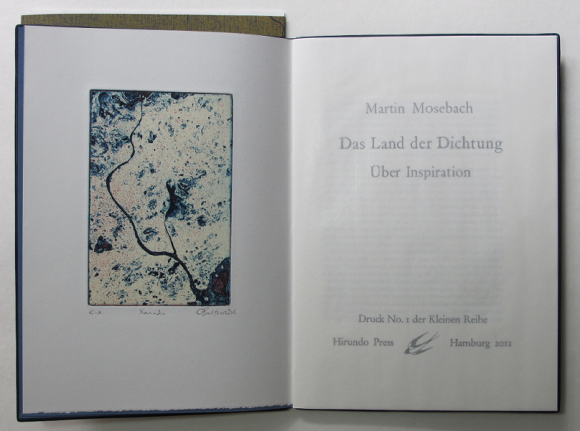

Die Hirundo Press gibt es jetzt seit zwanzig Jahren. Das ursprüngliche Ziel war der Dialog zwischen Wort und Bild: für mich ist jedes Buch ein Dialog mit dem Autor und mit dem Werk. Mein erstes Künstlerbuch habe ich mit einem alten Bekannten gemacht, Robert Crawford, er ist Dichter und Professor für englische und schottische Literatur in St. Andrews. Und mit ihm habe ich auch im letzten Jahr ein zweites Buch gemacht: die zweite Nummer der Kleinen Reihe. Diese kleine Reihe mache ich also seit 2012. Der erste Druck dieser Reihe war Martin Mosebachs Das Land der Dichtung, ein kleiner Essay über poetische Inspiration.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

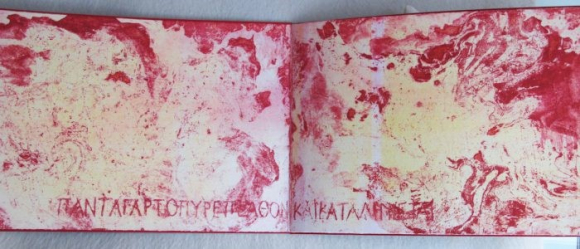

Es ging weiter mit Lyrik: Robert Crawford hat acht Gedichte über das Feuer geschrieben. Und da wurde er von Zoroastrischen, von Zarathustrischen Gebeten inspiriert und auch von Heraklit, das hat mich sehr angesprochen, weil ich auch eine große Nietzscheverehrerin bin und das passt alles sehr gut zusammen.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

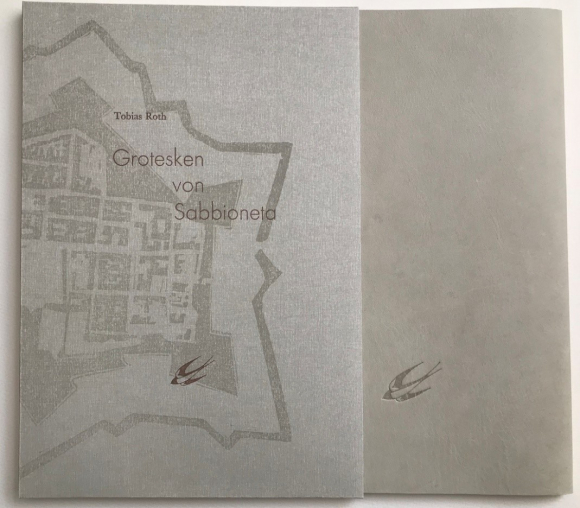

Das dritte der Kleinen Reihe ist jetzt in diesem Jahr erschienen und das ist ein langes Gedicht von Tobias Roth, Grotesken von Sabbioneta. Und darüber hat eine gewisse Astrid Nischkauer ja schon mal ein bisschen berichtet.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

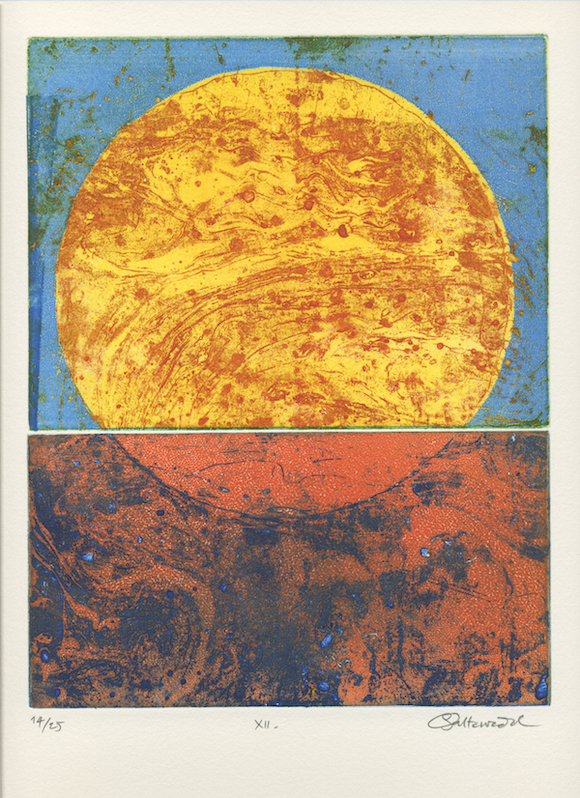

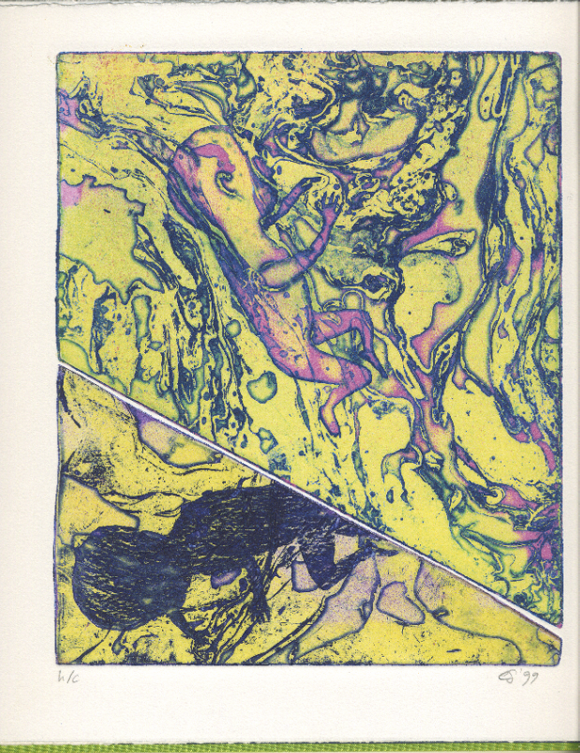

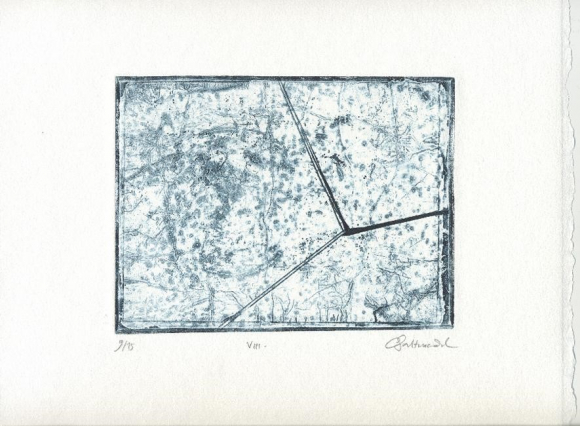

Am Anfang... schuf Gott Himmel und Erde, genau. Also das erste Künstlerbuch hieß Impossibility und das war ein langes Gedicht, da ging es um eine schottische Schriftstellerin des 19ten Jahrhunderts, Margaret Oliphant. Und die hat im Laufe ihres Lebens hundert Bücher geschrieben, alles Mögliche, Biografien, Romane, Kurzgeschichten, Geschichtschronik und für eine berühmte Zeitschrift, Blackwood's Magazine. Auch Schriftsteller wie Byron, Coleridge, Wordsworth waren mal dabei, die haben alle für John Murray in Edinburgh geschrieben. Und Margaret Oliphant eben auch, sie war in St. Andrews und dieses Gedicht ist sehr mit St. Andrews verbunden, auch deswegen, weil Robert Crawford sehr lange in St. Andrews gelebt und unterrichtet hat. Und dieses Gedicht hat 360 Verse und das habe ich über 12 Doppelseiten verteilt, jeweils mit einer Radierung, und hier zwei Radierungen die noch so einzeln zu sehen sind, die waren extra Probedrucke. Also dieses Gedicht ist sozusagen auch eigenartig, weil es ein feministisches Gedicht ist, das von einem Mann geschrieben wurde. Das fand ich auch beachtlich. Diese Margaret Oliphant musste ihre ganze Familie ernähren, sie hatte vier Kinder und der Mann war Glasmaler und er hat fast nichts verdient. Und mit ihren Büchern hat sie die ganze Familie unterhalten und das Tragische war, alle Kinder und auch ihr Mann sind vor ihr gestorben. Und aus diesem Grund, weil das so eine erstaunliche und auch tragische Geschichte war, hat Robert Crawford das Gedicht Impossibility genannt und es ganz unter den Meeresspiegel versetzt. Alles ist unter dem Meeresspiegel und deswegen ist auch die untergehende Sonne wie durch das Wasser zu sehen.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Und hier ist es der Umriss, die Skyline von St. Andrews, und hier sieht man die Meeresoberfläche mit den tausenden von Seelen die in der Zwischenzeit dort untergegangen sind. Und ja, es ist voller typografischer Witze und war eine sehr schöne Übung als erstes Künstlerbuch. Da gibt es sogar mittendrin einen Brief von ihr, von Margaret Oliphant an John Murray, über die schottische oder die englische Sprache. Sehr, sehr interessant und sehr schön. Und die letzte Zeile dieser 360 Verse ist die Zahl 360 Grad und das ist natürlich ein Kreis. Und deswegen habe ich das auch so kreisförmig angelegt, man könnte den Zyklus in einem Kreis ausstellen: die Radierungen, 3, 6, 9 und 12, sind etwas größer, und die andern sind etwas kleiner von der Fläche her, und somit kann man das als ein Ziffernblatt verstehen.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Das Schöne, finde ich, an einem Künstlerbuch ist, es muss organisch entstehen, so war es in diesem Fall, bei meinem ersten. Ich musste ein bisschen warten bis ich überhaupt in der Lage war, bzw. bis ich einen Text gefunden hatte, womit das auch funktionierte. Wenn ich ein Gedicht lese und dann den Eindruck habe, das ist eigentlich nicht meines, dann muss ich das ablehnen. Das kann noch so gut sein, aber wenn ich mit meiner Arbeit nicht damit klar komme, dann muss ich Abstand nehmen. Also ich hatte dann das Glück, dass er mir eine Kollegin empfahl, die heißt Kathleen Jamie, die ist inzwischen auch sehr bekannt. Und mit ihr habe ich auch ein Buch gemacht, das heißt The Green Woman, das sind nur drei Gedichte, die habe ich dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, mit Radierungen. Und da habe ich verschiedene Techniken ausprobiert, auch mit dem Ätzen, da habe ich eine ganz andere Säure genommen, ich habe das holländische Bad genommen und das ist ziemlich fies, das muss man draußen machen, wenn man überhaupt damit arbeiten will. Es sind drei Gedichte über die Geburt ihrer ersten Tochter. Es ist schon eine anrührende Geschichte, sie nennt das Frauenarbeit.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

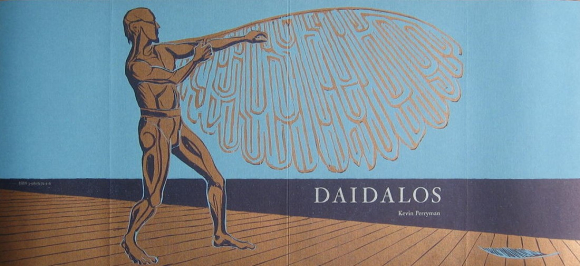

Als nächstes habe ich mit Kevin Perryman, der ist Engländer und lebt aber seit den 70er Jahren in Oberbayern, das dritte Buch gemacht, das heißt Daidalos. Das war auch so eine Sache, ich habe ihn schon sehr lange gekannt als Herausgeber einer kleinen Lyrikzeitschrift namens Babel. Und die, wie der Name andeutet, erschien mit Gedichten in verschiedenen Sprachen, hauptsächlich Englisch, Deutsch, Französisch. Die machte er seit den 70er Jahren und ich war Abonnentin; macht er nicht mehr. Ich hab also alle Folgen, ich glaube er hat bis 15, oder 14 gemacht, und dann nicht mehr, sie erschien sehr sporadisch. Perryman war immer auf der Messe und ich war anfangs Fachbesucherin, bin immer wieder gekommen, so zwei Tage lang, und habe ihn immer besucht und irgendwann stellte sich heraus, er macht ein paar Gedichte, einen Zyklus über Daidalus und Ikarus. Und ich sagte, das ist ein großartiges Thema, ich würde gerne mit dir zusammen arbeiten. Und dann haben wir dieses Buch gemacht, hier ist der Daidalos, der gerade den Flügel ausprobiert, oder anprobiert. Und weil Daidalos auch der – nicht der Bauherr, aber der Architekt des ersten Labyrinths gewesen sein soll, im Mythos wird erzählt, dass er das Labyrinth gebaut hat – habe ich ein Labyrinth in diesen Flügel eingearbeitet.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

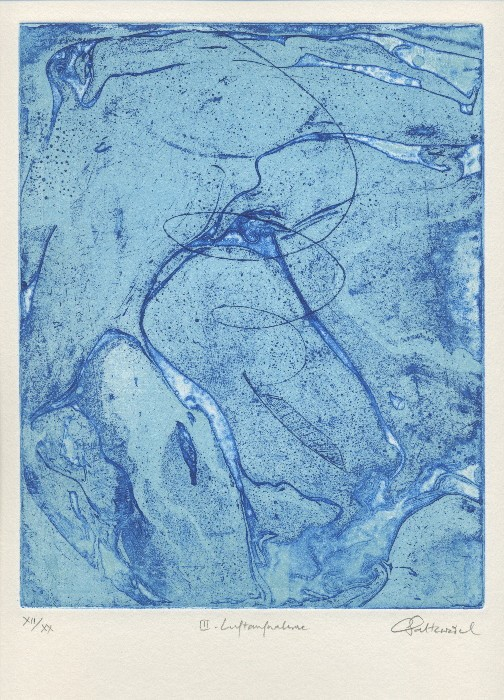

Und dies ist ein etwas lädiertes Exemplar, da sieht man, das ist so kupferfarben, das hat sich ein bisschen abgerieben, weil es so viele Messen gesehen hat. Da habe ich eine große Fassung gemacht (das war die kleine Fassung, nur mit einer Radierung, auch mit einem Labyrinth). Die große Fassung ist in der Kassette mit sieben einzelnen Radierungen. So sieht das Original eigentlich aus. Sonst ist das Buch identisch. Und hier sind sieben Radierungen, es sind neun Gedichte, aber sieben Radierungen, ja, so ist es nun. Sie beziehen sich auf einzelne Gedichte. Das heißt Luftaufnahme, das bezieht sich auf ein Gedicht namens Von hier aus, und da sieht man wie Daidalos und Ikarus durch die Luft fliegen und plötzlich kommt eine Feder herunter und, ja, Ikarus antwortet nicht mehr, weil: das ist der Sturz.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

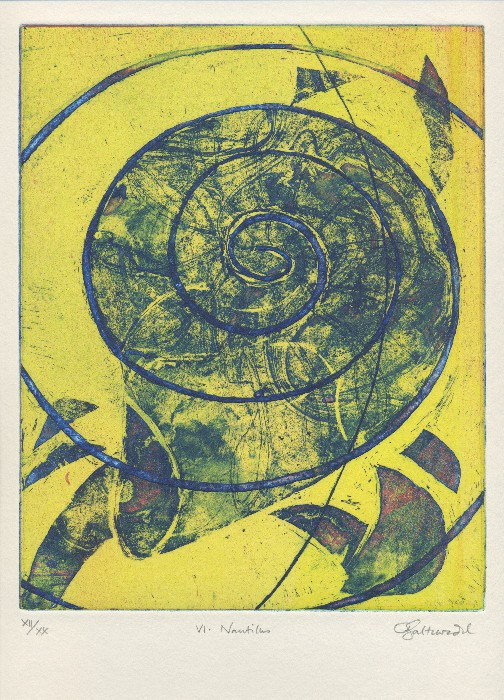

Und dann kommt Daidalus nach Cumae und trifft die Sibylle und dann verfällt er in einen Traum und träumt von einer Nautilusmuschel und das Schlussbild zeigt das eigentliche Labyrinth.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Ja, das war eine schöne Arbeit.

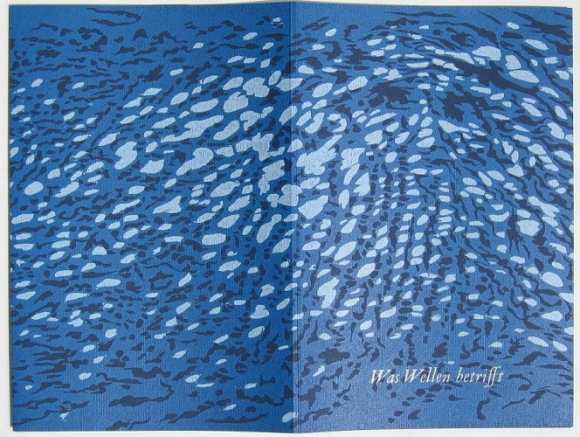

Mit Perryman habe ich ein paar Jahre später noch ein Büchlein gemacht und da ging es auch um Wasser, also nicht nur Feuer sondern auch Wasser, hier ist auch ein bisschen Feuer dabei, aber sie fliegen über das Wasser. Und hier geht es nur um Wasser und Wellen, Was Wellen betrifft. Und das sind vierzehn Gedichte. Dann habe ich das ganz schlicht gehalten, mit der gleichen Type, das ist die Van Dijck, eine sehr, sehr schöne, elegante Type. Perrymans Lieblingsschrift ist die Bodoni, und die finde ich zu steif, diese ist so ein bisschen schwebend. Ich finde, eine Type kann sehr, sehr viel für Gedichte tun. Ja und dieses Bild, also viele von diesen Bildern habe ich dann auch einzeln, auch den Daidalos. Und wenn man dieses von weitem sieht, erkennt man fast ein Gesicht da drin.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

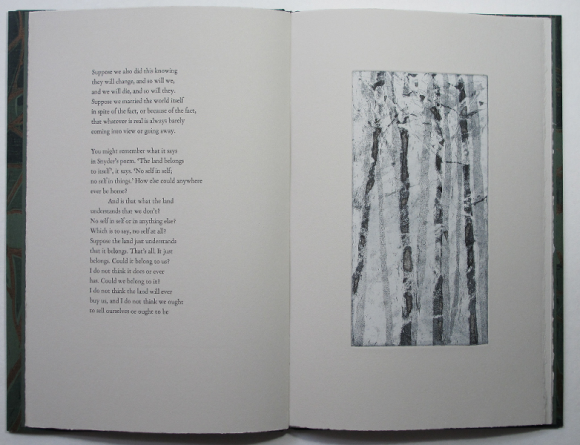

Und auch in dieser Schrift und in diesem Format, aber etwas aufwändiger, etwas edler, das ist ein schönes Leinen, ist ein langes Gedicht von noch einem Robert – er heißt Robert Bringhurst. Alle Leute sagen: „Ist das George Bush?“ Da habe ich vorsichtshalber den Namen hingeschrieben, damit man weiß, nein, es ist nur ein Doppelgänger. Der ist übrigens auch Typograf und ich war dann ganz gespannt, wie er darauf reagieren würde, dass ich diese Schrift nahm. Und zum Glück hat er es schön gefunden. Dazu habe ich auch vier Radierungen gemacht und hier geht es um den Wald.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

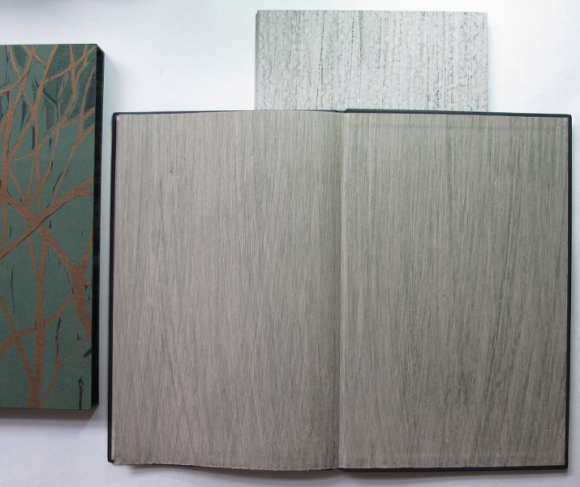

Und in diesem Gedicht, das ist 2012 erschienen, in diesem Gedicht geht es nicht nur um den Wald sondern auch um zwischenpersönliche Beziehungen. Es geht darum, anfangs sagt der Dichter: Ich habe ein Stück Wald gekauft, aber gehört dieses Stück Wald mir, oder ich ihm? Und wie ist es eigentlich mit dem Gehören und Angehören und Zugehören im Leben? Und wenn ich zu meiner Frau sage: „Du bist meine Frau“ – gehört sie mir, oder umgekehrt? Es ist ein sehr schönes und sehr anrührendes Gedicht, weil es auch die Schwierigkeiten einer Beziehung, einer langen Ehe beschreibt und nicht davon abschrickt zu sagen: Manchmal ist es halt schwierig und man muss immer wieder lernen. Das ist einfach schön. Und hier sind es einfach Bäume. Vier Radierungen. Das ist ein Nachtwald. Das ist die Vorzugsausgabe. Ein bisschen andere Farbgebung. Ja und das hier, das ist ein Kleisterpapier von einer Freundin gemacht, sie heißt Susanne Krause und lebt in Hamburg. Sie hat ein sehr schönes Kleisterpapier gemacht für die Vorsätze und das ist ein Kleisterleinen, das hat sie auf Leinen gemacht, das ist sehr, sehr schön.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Dann gehen wir zu den Homerischen Zeilen. Also ich nenne das auch manchmal die „Homerischen Fußnoten“, weil das ursprünglich Fußnoten waren, bildliche Fußnoten für ein größeres Werk. Es sind achtzehn Radierungen und ursprünglich waren es achtzehn große Radierungen, ich hab fast alles verkauft, es hieß Ein Hamburger Ulysses nach dem Roman von Joyce, also achtzehn Kapitel statt vierundzwanzig. In der Odyssee sind es vierundzwanzig Gesänge und in Joyces Ulysses sind es achtzehn. Und er vermischt verschiedene Geschichten, zum Beispiel muss sein Leopold Bloom sowohl durch Scylla und Charybdis, als auch durch die Irrfelsen. Der Odysseus des Mythos darf wählen und dann wählt er Scylla und Charybdis. Und das große Bild war jeweils eine Platte 20 mal 25 Zentimeter und dann dieses 20 mal 5 Zentimeter.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Und da hat jemand gesagt, eigentlich müsstest du das auch als Einzelreihe machen, für die Altphilologen. Und ich dachte, ja, das leuchtet ein, und das kam auch gut an und ich habe einige verkauft. Ich habe verschiedene, das ist ein griechischer Schriftzug, das sind die Irrfelsen, Telemach, das ist der Sohn des Odysseus der am Anfang des Epos von Athene besucht wird und dann sagt sie: Dein Vater lebt noch und er ist bei Kalypso untergebracht und sie lässt ihn nicht los, auf dieser Insel. Und dann kommt der Hermes und sagt: Jetzt ist Sense, jetzt muss er nach Hause. Und da ist sie und da ist er und das ist sozusagen der Abschied.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Und Äolus, das ist der Gott der Winde, der ist auch ein bisschen durch den Wind. Und das ist Proteus, der Gott, der sich verwandelt und weder Fisch noch Vogel ist.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Nausikaa ist die Prinzessin, die ihn entdeckt als er Schiffbruch erlitten hat und auf die Insel angeschwemmt kommt und dann nimmt sie ihn in Schutz. Mnemosyne, das ist das letzte Bild, das müsste eigentlich Penelope heißen, aber weil Molly Bloom im letzten Kapitel das Sagen hat, sozusagen, das ist ein langer Monolog und sie erinnert sich über ihn, ihr ganzes Leben mit Leopold Bloom zusammen. Und deswegen habe ich Mnemosyne genommen, das ist die Göttin der Erinnerung und die Mutter der Musen.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

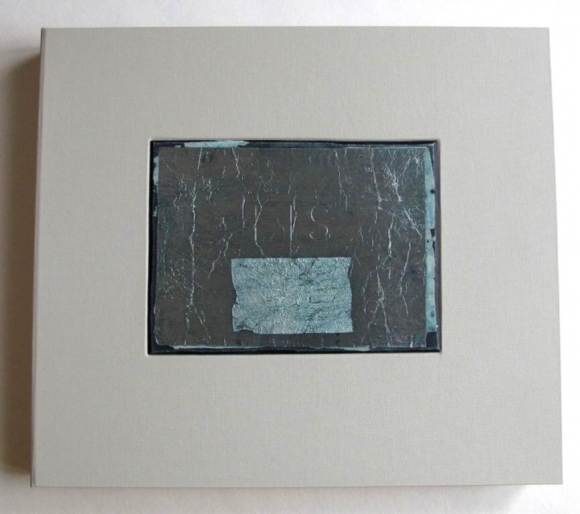

Eis, das ist ohne Text, oder fast ohne Text. Da habe ich Materialdrucke gemacht. Ich muss das einmal aufmachen, damit es einmal aufgemacht wird, sonst habe ich die ganze Messe nichts davon. Das ist eine Reaktion auf den Winter 2010 – sechs Wochen lang konnte man über die Alster spazieren, es war zugefroren und das findet in Hamburg fast nie statt und so lange, das war schon erstaunlich – ich habe fünfundzwanzig Materialdrucke gemacht über das Eis und was alles im Eis geschieht im Laufe des Winters, wie sich das Eis verwandelt. Manchmal erscheinen so dunkle Stellen und da weiß man, das ist dünnes Eis, da darf man nicht drauftreten. Oder die Sonne scheint durch. Und das sind alles Materialdrucke, das ist Silberfolie auf Karton und dann versiegelt.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Und in diesem Fall ist das Wort „Eis“ hinterher eingeprägt, das ist die Zerstörung der Platte, um das Ende der Auflage zu signalisieren. Ich habe ganz wenige Exemplare gemacht, man kann mit so einer Technik vielleicht zwanzig machen und dann ist wirklich Ende, ich habe fünfzehn gemacht. Und deswegen sind sie noch alle sehr frisch und schön. Und ein bisschen Text um zu beschreiben, was geschehen ist – das hier ist eine englische Fassung. Und danach habe ich eben die Platte in den Einband einsetzen lassen – lassen, weil ich eine Buchbinderin habe und das muss ich irgendwie delegieren. Dann hat sie den Schuber mit Molton ausgekleidet, das sieht aus wie Schnee.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

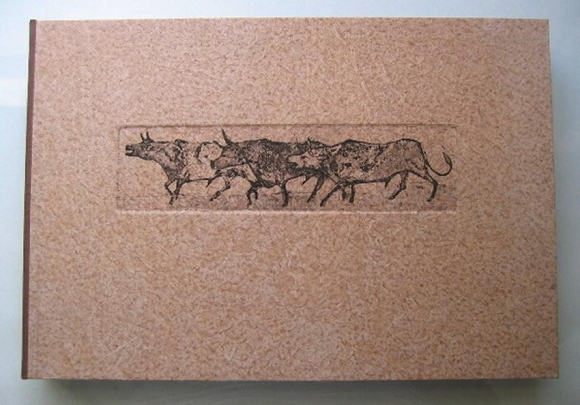

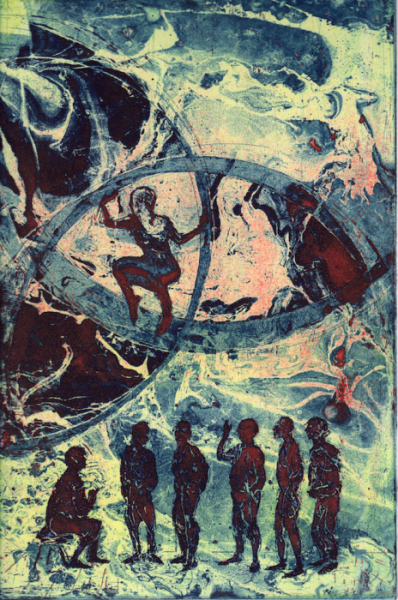

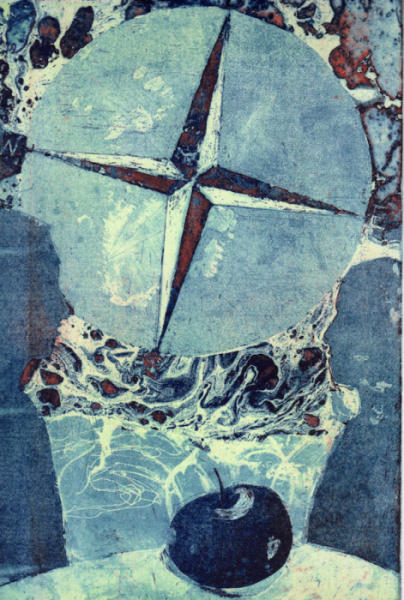

Johannistag / Ein Sommernachtstraum, es ist eine Interpretation der Meistersinger von Nürnberg als Sommernachtstraum. Es ist fast am selben Tag, es könnte am selben Tag sein, der Johannistag ist der 24. Juni. Und es gibt so viele schöne Parallelen zwischen den beiden Werken. Am Anfang der Meistersinger kommen die Handwerker, also die Meister ihrer Fächer, zusammen, der Goldschmied, der Schuhmacher, der Stadtschreiber, der Bäcker und so weiter, die kommen alle zusammen und sie sind Meistersinger, das heißt, sie machen Wettstreite einmal im Jahr um einen besonderen Preis. Und sie kommen zusammen um diesen Tag vorzubereiten, es werden die Namen gerufen, sie melden sich, einer nach dem anderen, setzen sich und dann kann die Sitzung beginnen. Bei Shakespeare ist das so: die Handwerker kommen zusammen, die Namen werden gerufen, sie melden sich und dann werden die Rollen verteilt für das Stück, das sie am Ende des Ganzen spielen, für die Hochzeit von Theseus und Hippolyta. Das ist eine von sehr vielen Parallelen. Und irgendwann merkte ich, also das ist doch der Sommernachtstraum, ja! Und vor allen Dingen gibt es in diesem Werk, den Meistersingern, zwei dominante Themen: Traum und Wahn. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Im Sommernachtstraum werden die Leute verzaubert, sie kommen durcheinander, die Liebenden hassen einander und so weiter. Und irgendwann wird das alles wieder zurecht gerückt und der Puck muss das alles wieder gut machen. In jeder Mappe sind drei Radierungen und hier sieht man die Handwerker, die antworten und sich setzen. Es ist unklar, ob das im Sommernachtstraum, oder wo das ist.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Das ist die Begegnung.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Im Sommernachtstraum sind es fünf Akte, in den Meistersingern sind es drei und die weibliche Hauptperson heißt Eva. Und dann habe ich statt 1, 2, 3 – eins, zwei, drei gemacht und dann erscheint die Eva. Das sind dieselben Platten in verschiedenen Farben gedruckt.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

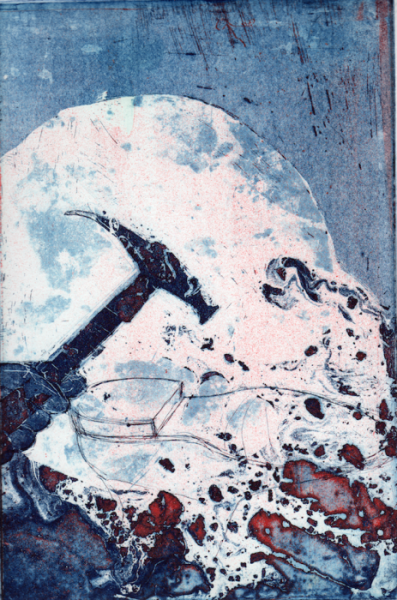

Und der zweite Teil heißt Johannisnacht, das ist am Abend und dann, ja, kann man sagen, dann ist der Bär los. Auf jeden Fall wird versucht, also der Walther – ich weiß nicht, ob du das kennst – aber auf jeden Fall versucht ein junger Ritter aus Franken Meistersinger zu werden, weil er in Eva verliebt ist. Und leider wird Eva von einem anderen umworben, das ist der Beckmesser, das ist der Stadtschreiber. Und der ist etwas älter und nicht sehr attraktiv und ein bisschen pingelig, gelinde gesagt. Und Walther versucht Meistersinger zu werden, das wird von Beckmesser, dem Stadtschreiber, kritisiert, bzw. er ist der Merker, der das alles notiert und ihn durchfallen lässt und abschmettert. Und was macht der Walther dann? Dann versucht er mit Eva durchzubrennen. Das wird von dem Schuster Hans Sachs verhindert indem er Verschiedenes macht, also ich erzähle nicht die ganze Geschichte, musst du selber lesen, aber es ist auf jeden Fall so, dass am Ende dieses zweiten Aktes ein Tumult geschieht. Beckmesser kommt auch vorbei, möchte sein Lied, das er am nächsten Tag für den Wettbewerb singen will, schon mal durchprobieren und singt ein Ständchen und Hans Sachs unterbricht ihn, verhindert, dass er das so ohne weiteres singen kann. Und dann muss er die Probestunde sozusagen selber durchmachen, er muss sein Lied singen und Sachs bewertet ihn. Und statt mit Kreide Striche auf einem Schieferbrett zu machen, nimmt er den Hammer, weil er zudem auch Beckmessers Schuhe für den morgigen Tag fertig machen muss.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Und so weiter, es ist ziemlich kompliziert und am Ende ist eine Doppelfuge und die ganze Stadt ist auf den Füßen und sagt: Was ist das jetzt für ein Krach am späten Abend? Alle Leute wollen schlafen und ihr macht da Rabatz. Um zusammenzufassen: Am Anfang des zweiten Akts sinnt der Sachs über das Lied von Walther nach und sagt, das war sowas von schön, das kannte ich noch nicht, „es klang so alt und war doch so neu, wie Vogelsang im süßen Mai“. Dann kommt der Beckmesser und singt etwas nicht so Schönes. Und Hans Sachs unterbricht mit einem Lied über Eva im Paradies und wie sie aus dem Paradies vertrieben wurde. Das ist alles sehr, sehr zweischneidig und es ist auch eine großartige psychologische Studie, also diesen zweiten Akt, den kann ich dir nur empfehlen, er ist ganz, ganz toll.

© Caroline Saltzwedel

© Caroline Saltzwedel

Am Schluss ist Johannistag, das ist eigentlich der Tag des Wettbewerbs und in diesem dritten Akt wird der Zauber gelöst. Im vierten Akt des Sommernachtstraums wird er auch gelöst, Oberon erlöst Titania von ihrem Wahn und Zettel, das ist der Weber, der wacht auf und merkt, er hat kein Eselsohr mehr und alles war wie ein Traum. Somit haben wir die drei Themen: Wahn, Traum und Paradies, also das Paradies wird wiedergefunden und die Liebenden kommen wieder zusammen und alles ist wieder gut. Das ist für Wagner beachtlich, weil das seine einzige Oper ist, die gut ausgeht. Also im echten, klassischen Sinn eine Komödie, aber eben eine Komödie als Drama, welche die ganzen Einheiten auch beachtet, also die Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung. Das ist schon großartig. Und auch, würde ich sagen, ein Meisterwerk. Und deswegen habe ich mich sehr lange damit beschäftigt. Ich wollte lange, lange etwas über die Meistersinger machen, ich habe einmal ein ganzes Konzept gemacht und dann wieder verworfen, weil es irgendwie nicht stimmte, also irgendwas fehlte. Und irgendwann kam der Gedanke des Sommernachtstraums, das war die Lösung.

*

Buchliste:

Martin Mosebach / Caroline Saltzwedel: Das Land der Dichtung. Über Inspiration. Druck No. I der Kleinen Reihe. Hamburg: Hirundo Press, 2012.

Robert Crawford / Caroline Saltzwedel: Fire. Druck No. II der Kleinen Reihe. Hamburg: Hirundo Press, 2017.

Tobias Roth / Caroline Saltzwedel: Grotesken von Sabbioneta. Druck No. III der Kleinen Reihe.Hamburg: Hirundo Press, 2018.

Robert Crawford / Caroline Saltzwedel: Impossibility. Hamburg: Hirundo Press, 1998.

Kathleen Jamie / Caroline Saltzwedel: The Green Woman. Die Grüne. Hamburg: Hirundo Press, 1999.

Kevin Perryman / Caroline Saltzwedel: Daidalos. Hamburg: Hirundo Press, 2000.

Kevin Perryman / Caroline Saltzwedel: Was Wellen betrifft. Hamburg: Hirundo Press, 2005.

Robert Bringhurst / Caroline Saltzwedel: Stopping By. Hamburg: Hirundo Press, 2012.

Caroline Saltzwedel: Ein Hamburger Ulysses. Hamburg: Hirundo Press, 2004.

Caroline Saltzwedel: Homerische Zeilen. Hamburg: Hirundo Press, 2005.

Caroline Saltzwedel: Eis. Hamburg: Hirundo Press, 2010.

Caroline Saltzwedel: Johannistag. Hamburg: Hirundo Press, 2014

Fixpoetry 2019

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben