Er fehlt uns. 2016 jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal, und blickt man auf diese Jahre zurück, lassen sich hinreichend Gründe finden, sie mit einem Aphorismus aus seiner Feder zu überschreiben: »Panta rhei – und immer den Bach runter«. Dabei hat er gar nicht mehr miterlebt, was er vielleicht so beschrieben (oder gezeichnet) hätte: dass da eine durchdigitalisierte Weltkugel aufgekratzt dem Abgrund entgegenrast, bevölkert von ganzkörperenthaarten Lemmingen, die wie hypnotisiert auf ihre Smartphones starren. Dringender als je zuvor bräuchten wir ihn, einen Chronisten, der nicht müde wird, die Lage zu protokollieren und so zu kommentieren, dass wir sowohl das Apokalyptische daran sehen als auch das Komisch-Absurde, dessen befreiende und aufklärende Wirkung in den Köpfen vielleicht noch etwas retten könnte. So einer war Robert Gernhardt – und ganz nebenbei einer der vielseitigsten, produktivsten und originellsten Wort- und Bildkünstler, die der deutsche Sprachraum je hervorgebracht hat.

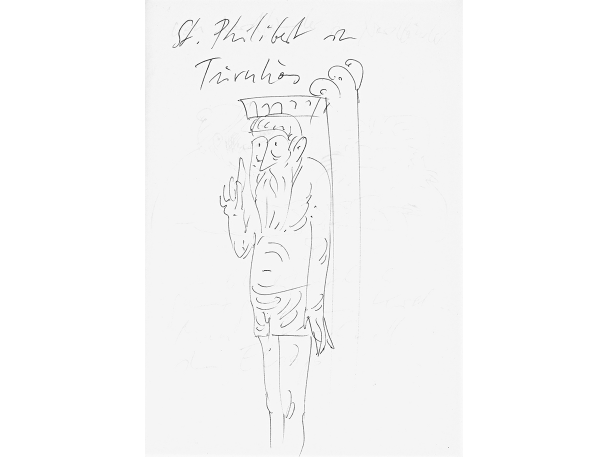

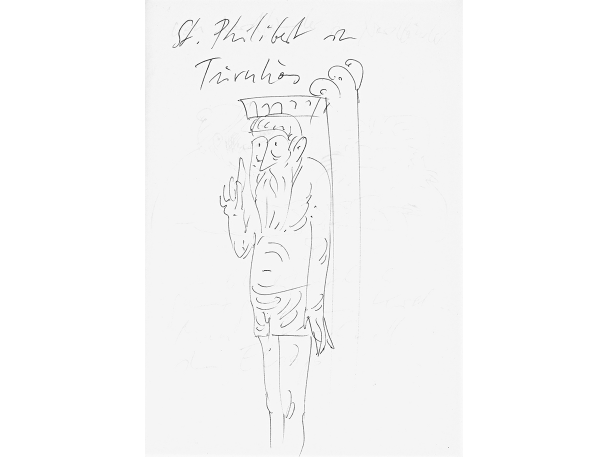

Aus: Hinter der Kurve © Robert GernhardtAuch wenn er sich nicht so früh verabschiedet hätte – er wäre nie ein »Twitter-Gott« geworden. Abgesehen davon, dass er sich nicht auf Zeichenzahlen und Datenmengen hätte festlegen lassen: Sein Ideenkosmos ist an die Materialität des Papiers und des Kugelschreibers gebunden, das Handwerkszeug vielreisender Schriftsteller vor der Erfindung des Tablets. Wunderbar umfangreich ist das publizierte Œuvre, das er hinterlassen hat, aber damit nicht genug: Im Deutschen Literaturarchiv zu Marbach ruht das größtenteils noch unerschlossene Reservoir seiner ›Brunnenhefte‹, die nun, in der Rückschau, auch zum Dokument einer Epoche geworden sind.

Aus: Hinter der Kurve © Robert GernhardtAuch wenn er sich nicht so früh verabschiedet hätte – er wäre nie ein »Twitter-Gott« geworden. Abgesehen davon, dass er sich nicht auf Zeichenzahlen und Datenmengen hätte festlegen lassen: Sein Ideenkosmos ist an die Materialität des Papiers und des Kugelschreibers gebunden, das Handwerkszeug vielreisender Schriftsteller vor der Erfindung des Tablets. Wunderbar umfangreich ist das publizierte Œuvre, das er hinterlassen hat, aber damit nicht genug: Im Deutschen Literaturarchiv zu Marbach ruht das größtenteils noch unerschlossene Reservoir seiner ›Brunnenhefte‹, die nun, in der Rückschau, auch zum Dokument einer Epoche geworden sind.

Und so fing es an: Am 14. Juni 1978 notierte der damals vierzigjährige Robert Gernhardt, freier Maler, Zeichner und Schriftsteller, wohnhaft in Frankfurt am Main und in der Toskana, auf der ersten Seite eines unlinierten Schulheftes die Verszeilen: »Glaube dem Klageruf dessen,/ der tot ist/ Leben heißt Vorwärtsgehn:/ du wirst kein Brötchen sehn/ das nicht aus Brot ist.«

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtNoch hatte er nicht jenes Heilbronner Fabrikat für sich entdeckt, dem heute ein Konvolut von insgesamt 675 Exemplaren den Namen ›Brunnenhefte‹ verdankt, und noch ahnte er nicht, dass er die darin versammelten Notizen und Zeichnungen einmal als »die eigentliche Summe meiner Existenz« bezeichnen würde. Noch war sein Schreiben stark geprägt von seiner Mitarbeit bei der Satirezeitschrift ›Pardon‹, dem gerade sich konstituierenden Nachfolger ›Titanic‹ und (was damals kaum jemand wusste) von seiner Tätigkeit als Textlieferant für den ostfriesischen Komiker Otto Waalkes. Noch zeichnete sich nicht ab, dass ihm der Aufstieg zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker des späten 20. Jahrhunderts bevorstand. Auf die klang- und strukturstiftende Wirkung von Rhythmus und Reim aber, davon zeugt schon der Beginn der Brunnen-Notate, mochte der Dichter Robert Gernhardt nie verzichten, und mindestens im gleichen Maße wie der Stoff seiner Beobachtungen und Reflexionen war es die sprachliche Form, die ihn interessierte.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtNoch hatte er nicht jenes Heilbronner Fabrikat für sich entdeckt, dem heute ein Konvolut von insgesamt 675 Exemplaren den Namen ›Brunnenhefte‹ verdankt, und noch ahnte er nicht, dass er die darin versammelten Notizen und Zeichnungen einmal als »die eigentliche Summe meiner Existenz« bezeichnen würde. Noch war sein Schreiben stark geprägt von seiner Mitarbeit bei der Satirezeitschrift ›Pardon‹, dem gerade sich konstituierenden Nachfolger ›Titanic‹ und (was damals kaum jemand wusste) von seiner Tätigkeit als Textlieferant für den ostfriesischen Komiker Otto Waalkes. Noch zeichnete sich nicht ab, dass ihm der Aufstieg zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker des späten 20. Jahrhunderts bevorstand. Auf die klang- und strukturstiftende Wirkung von Rhythmus und Reim aber, davon zeugt schon der Beginn der Brunnen-Notate, mochte der Dichter Robert Gernhardt nie verzichten, und mindestens im gleichen Maße wie der Stoff seiner Beobachtungen und Reflexionen war es die sprachliche Form, die ihn interessierte.

Fast makaber mutet aus heutiger Sicht an, dass jener allererste Eintrag vom Tod handelt. Übrigens wurden die Anfangszeilen sogleich wieder durchgestrichen und durch die Variante ersetzt: »Schließ deine Flügeltür/ erst wenn du tot bist«. Die Aussage ist nun eine völlig andere, aber nicht weniger skurril und ebenso ominös – öffnet sich doch auf diesem Heftblatt die Flügeltür zum papierenen Produktions-, Speicher- und Echoraum eines außerordentlich facettenreichen Werks, zu einem ästhetischen Projekt, das sich erst mit dem Verrinnen der Zeit als solches zu erkennen gibt. Der Künstler wird von nun an bis zu seinem Lebensende im Juni 2006, jahrein, jahraus und beinahe Tag für Tag, am Bau seines Hefte-Brunnens arbeiten.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtEs ist nicht nur der Umfang, sondern auch die Vielfältigkeit der Aufzeichnungen, die Gernhardts Buchführung ziemlich einzigartig macht. Seine Mehrfachbegabung als Zeichner, Lyriker, Erzähler, Satiriker und Essayist, die in seinem veröffentlichten Œuvre nach Gattungen und Genres sortiert ist, tritt hier als ununterbrochener Strom von Kreativität zutage, als ein Kosmos von Korrespondenzen, in dem sich Poetisches mit Profanem mischt und Privatestes mit dem, was für die Publikation gedacht war. Hier sind die Entstehungsprozesse unzähliger Gedichte und Bildergeschichten aufbewahrt, Entwürfe zu ausgeführten und ungeschriebenen Erzählungen, Träume und Reise-Impressionen, Gesprächsprotokolle aus geselligen Runden und Dialoge aus dem Ehealltag, Lesefrüchte, Trouvaillen aus den Tagesmedien, Aphorismen, Wortspiele und Reimproben, ungekämmte Einfälle und ausschweifende Gedankenexperimente, theoretische Überlegungen zur Komik und zu den Künsten, zu Literatur, Malerei und Film, Reflexionen über das eigene Schaffen und über die Arbeit bedeutender Vorgänger und Kollegen. Der Reichtum des zeichnerischen Werks, das in seiner Gesamtheit immer noch der Entdeckung harrt, findet hier seine kugelschreibergezeugte Entsprechung und Ergänzung, in Comics, Cartoons und Karikaturen ebenso wie in Stilleben, Landschaftszeichnungen und Architekturskizzen, Plakat- und Titelbildentwürfen sowie in einer Vielfalt von Tier- und Menschenporträts, mit denen allein sich ganze Ausstellungen und Bücher füllen ließen.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtEs ist nicht nur der Umfang, sondern auch die Vielfältigkeit der Aufzeichnungen, die Gernhardts Buchführung ziemlich einzigartig macht. Seine Mehrfachbegabung als Zeichner, Lyriker, Erzähler, Satiriker und Essayist, die in seinem veröffentlichten Œuvre nach Gattungen und Genres sortiert ist, tritt hier als ununterbrochener Strom von Kreativität zutage, als ein Kosmos von Korrespondenzen, in dem sich Poetisches mit Profanem mischt und Privatestes mit dem, was für die Publikation gedacht war. Hier sind die Entstehungsprozesse unzähliger Gedichte und Bildergeschichten aufbewahrt, Entwürfe zu ausgeführten und ungeschriebenen Erzählungen, Träume und Reise-Impressionen, Gesprächsprotokolle aus geselligen Runden und Dialoge aus dem Ehealltag, Lesefrüchte, Trouvaillen aus den Tagesmedien, Aphorismen, Wortspiele und Reimproben, ungekämmte Einfälle und ausschweifende Gedankenexperimente, theoretische Überlegungen zur Komik und zu den Künsten, zu Literatur, Malerei und Film, Reflexionen über das eigene Schaffen und über die Arbeit bedeutender Vorgänger und Kollegen. Der Reichtum des zeichnerischen Werks, das in seiner Gesamtheit immer noch der Entdeckung harrt, findet hier seine kugelschreibergezeugte Entsprechung und Ergänzung, in Comics, Cartoons und Karikaturen ebenso wie in Stilleben, Landschaftszeichnungen und Architekturskizzen, Plakat- und Titelbildentwürfen sowie in einer Vielfalt von Tier- und Menschenporträts, mit denen allein sich ganze Ausstellungen und Bücher füllen ließen.

Aber nicht nur seinen individuellen Weg als unermüdlicher ›homo producens‹ hat Gernhardt in diesen Heften dokumentiert, sondern auch Bewegungen und Allüren der westdeutschen Intellektuellenszene von den späten Siebziger- bis in die frühen Zweitausenderjahre. Und die beneidenswerte Freiheit einer Generation, die noch auf solidem Bildungsfundament die anarchisch-verspielte Infragestellung von allem und jedem betreiben und Ironie als Kunstmittel zu höchster Blüte führen konnte. Damit ist es vorbei, seit »das Netz« und »der Markt« das Regiment übernommen haben – schon gemerkt? Robert Gernhardt wäre, weilte er noch unter uns, der Erste gewesen, der uns darauf aufmerksam gemacht hätte.

Aus: Hinter der Kurve © Robert GernhardtAuch wenn er sich nicht so früh verabschiedet hätte – er wäre nie ein »Twitter-Gott« geworden. Abgesehen davon, dass er sich nicht auf Zeichenzahlen und Datenmengen hätte festlegen lassen: Sein Ideenkosmos ist an die Materialität des Papiers und des Kugelschreibers gebunden, das Handwerkszeug vielreisender Schriftsteller vor der Erfindung des Tablets. Wunderbar umfangreich ist das publizierte Œuvre, das er hinterlassen hat, aber damit nicht genug: Im Deutschen Literaturarchiv zu Marbach ruht das größtenteils noch unerschlossene Reservoir seiner ›Brunnenhefte‹, die nun, in der Rückschau, auch zum Dokument einer Epoche geworden sind.

Aus: Hinter der Kurve © Robert GernhardtAuch wenn er sich nicht so früh verabschiedet hätte – er wäre nie ein »Twitter-Gott« geworden. Abgesehen davon, dass er sich nicht auf Zeichenzahlen und Datenmengen hätte festlegen lassen: Sein Ideenkosmos ist an die Materialität des Papiers und des Kugelschreibers gebunden, das Handwerkszeug vielreisender Schriftsteller vor der Erfindung des Tablets. Wunderbar umfangreich ist das publizierte Œuvre, das er hinterlassen hat, aber damit nicht genug: Im Deutschen Literaturarchiv zu Marbach ruht das größtenteils noch unerschlossene Reservoir seiner ›Brunnenhefte‹, die nun, in der Rückschau, auch zum Dokument einer Epoche geworden sind.Und so fing es an: Am 14. Juni 1978 notierte der damals vierzigjährige Robert Gernhardt, freier Maler, Zeichner und Schriftsteller, wohnhaft in Frankfurt am Main und in der Toskana, auf der ersten Seite eines unlinierten Schulheftes die Verszeilen: »Glaube dem Klageruf dessen,/ der tot ist/ Leben heißt Vorwärtsgehn:/ du wirst kein Brötchen sehn/ das nicht aus Brot ist.«

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtNoch hatte er nicht jenes Heilbronner Fabrikat für sich entdeckt, dem heute ein Konvolut von insgesamt 675 Exemplaren den Namen ›Brunnenhefte‹ verdankt, und noch ahnte er nicht, dass er die darin versammelten Notizen und Zeichnungen einmal als »die eigentliche Summe meiner Existenz« bezeichnen würde. Noch war sein Schreiben stark geprägt von seiner Mitarbeit bei der Satirezeitschrift ›Pardon‹, dem gerade sich konstituierenden Nachfolger ›Titanic‹ und (was damals kaum jemand wusste) von seiner Tätigkeit als Textlieferant für den ostfriesischen Komiker Otto Waalkes. Noch zeichnete sich nicht ab, dass ihm der Aufstieg zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker des späten 20. Jahrhunderts bevorstand. Auf die klang- und strukturstiftende Wirkung von Rhythmus und Reim aber, davon zeugt schon der Beginn der Brunnen-Notate, mochte der Dichter Robert Gernhardt nie verzichten, und mindestens im gleichen Maße wie der Stoff seiner Beobachtungen und Reflexionen war es die sprachliche Form, die ihn interessierte.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtNoch hatte er nicht jenes Heilbronner Fabrikat für sich entdeckt, dem heute ein Konvolut von insgesamt 675 Exemplaren den Namen ›Brunnenhefte‹ verdankt, und noch ahnte er nicht, dass er die darin versammelten Notizen und Zeichnungen einmal als »die eigentliche Summe meiner Existenz« bezeichnen würde. Noch war sein Schreiben stark geprägt von seiner Mitarbeit bei der Satirezeitschrift ›Pardon‹, dem gerade sich konstituierenden Nachfolger ›Titanic‹ und (was damals kaum jemand wusste) von seiner Tätigkeit als Textlieferant für den ostfriesischen Komiker Otto Waalkes. Noch zeichnete sich nicht ab, dass ihm der Aufstieg zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker des späten 20. Jahrhunderts bevorstand. Auf die klang- und strukturstiftende Wirkung von Rhythmus und Reim aber, davon zeugt schon der Beginn der Brunnen-Notate, mochte der Dichter Robert Gernhardt nie verzichten, und mindestens im gleichen Maße wie der Stoff seiner Beobachtungen und Reflexionen war es die sprachliche Form, die ihn interessierte.Fast makaber mutet aus heutiger Sicht an, dass jener allererste Eintrag vom Tod handelt. Übrigens wurden die Anfangszeilen sogleich wieder durchgestrichen und durch die Variante ersetzt: »Schließ deine Flügeltür/ erst wenn du tot bist«. Die Aussage ist nun eine völlig andere, aber nicht weniger skurril und ebenso ominös – öffnet sich doch auf diesem Heftblatt die Flügeltür zum papierenen Produktions-, Speicher- und Echoraum eines außerordentlich facettenreichen Werks, zu einem ästhetischen Projekt, das sich erst mit dem Verrinnen der Zeit als solches zu erkennen gibt. Der Künstler wird von nun an bis zu seinem Lebensende im Juni 2006, jahrein, jahraus und beinahe Tag für Tag, am Bau seines Hefte-Brunnens arbeiten.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtEs ist nicht nur der Umfang, sondern auch die Vielfältigkeit der Aufzeichnungen, die Gernhardts Buchführung ziemlich einzigartig macht. Seine Mehrfachbegabung als Zeichner, Lyriker, Erzähler, Satiriker und Essayist, die in seinem veröffentlichten Œuvre nach Gattungen und Genres sortiert ist, tritt hier als ununterbrochener Strom von Kreativität zutage, als ein Kosmos von Korrespondenzen, in dem sich Poetisches mit Profanem mischt und Privatestes mit dem, was für die Publikation gedacht war. Hier sind die Entstehungsprozesse unzähliger Gedichte und Bildergeschichten aufbewahrt, Entwürfe zu ausgeführten und ungeschriebenen Erzählungen, Träume und Reise-Impressionen, Gesprächsprotokolle aus geselligen Runden und Dialoge aus dem Ehealltag, Lesefrüchte, Trouvaillen aus den Tagesmedien, Aphorismen, Wortspiele und Reimproben, ungekämmte Einfälle und ausschweifende Gedankenexperimente, theoretische Überlegungen zur Komik und zu den Künsten, zu Literatur, Malerei und Film, Reflexionen über das eigene Schaffen und über die Arbeit bedeutender Vorgänger und Kollegen. Der Reichtum des zeichnerischen Werks, das in seiner Gesamtheit immer noch der Entdeckung harrt, findet hier seine kugelschreibergezeugte Entsprechung und Ergänzung, in Comics, Cartoons und Karikaturen ebenso wie in Stilleben, Landschaftszeichnungen und Architekturskizzen, Plakat- und Titelbildentwürfen sowie in einer Vielfalt von Tier- und Menschenporträts, mit denen allein sich ganze Ausstellungen und Bücher füllen ließen.

Aus: Toscana Mia © Robert GernhardtEs ist nicht nur der Umfang, sondern auch die Vielfältigkeit der Aufzeichnungen, die Gernhardts Buchführung ziemlich einzigartig macht. Seine Mehrfachbegabung als Zeichner, Lyriker, Erzähler, Satiriker und Essayist, die in seinem veröffentlichten Œuvre nach Gattungen und Genres sortiert ist, tritt hier als ununterbrochener Strom von Kreativität zutage, als ein Kosmos von Korrespondenzen, in dem sich Poetisches mit Profanem mischt und Privatestes mit dem, was für die Publikation gedacht war. Hier sind die Entstehungsprozesse unzähliger Gedichte und Bildergeschichten aufbewahrt, Entwürfe zu ausgeführten und ungeschriebenen Erzählungen, Träume und Reise-Impressionen, Gesprächsprotokolle aus geselligen Runden und Dialoge aus dem Ehealltag, Lesefrüchte, Trouvaillen aus den Tagesmedien, Aphorismen, Wortspiele und Reimproben, ungekämmte Einfälle und ausschweifende Gedankenexperimente, theoretische Überlegungen zur Komik und zu den Künsten, zu Literatur, Malerei und Film, Reflexionen über das eigene Schaffen und über die Arbeit bedeutender Vorgänger und Kollegen. Der Reichtum des zeichnerischen Werks, das in seiner Gesamtheit immer noch der Entdeckung harrt, findet hier seine kugelschreibergezeugte Entsprechung und Ergänzung, in Comics, Cartoons und Karikaturen ebenso wie in Stilleben, Landschaftszeichnungen und Architekturskizzen, Plakat- und Titelbildentwürfen sowie in einer Vielfalt von Tier- und Menschenporträts, mit denen allein sich ganze Ausstellungen und Bücher füllen ließen.Aber nicht nur seinen individuellen Weg als unermüdlicher ›homo producens‹ hat Gernhardt in diesen Heften dokumentiert, sondern auch Bewegungen und Allüren der westdeutschen Intellektuellenszene von den späten Siebziger- bis in die frühen Zweitausenderjahre. Und die beneidenswerte Freiheit einer Generation, die noch auf solidem Bildungsfundament die anarchisch-verspielte Infragestellung von allem und jedem betreiben und Ironie als Kunstmittel zu höchster Blüte führen konnte. Damit ist es vorbei, seit »das Netz« und »der Markt« das Regiment übernommen haben – schon gemerkt? Robert Gernhardt wäre, weilte er noch unter uns, der Erste gewesen, der uns darauf aufmerksam gemacht hätte.

Die Falle

Herr Lemm hat beim Studentenwerk einen Weihnachtsmann bestellt. Dieser soll die Geschenke überreichen und seinen beiden Kindern kräftig ins Gewissen reden. Doch der falsche Heilige hat einen anderen Plan: Er lobt die Kinder für Ihre Unarten, droht den Eltern mit der Rute und lädt auch noch seine Freunde zum Whiskey ein. Die Falle schnappt zu!

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /