Fußball und »afrikanische Sendung«

Afrika Must Unite ist der Titel des 1963 publizierten Buchs, in dem Ghanas erster Präsident Kwame Nkrumah schrieb, die »Stärke der Imperialisten« beruhe auf »unserer Uneinigkeit«. Dem vermöge nur »das Bewusstsein unserer afrikanischen Sendung« abzuhelfen

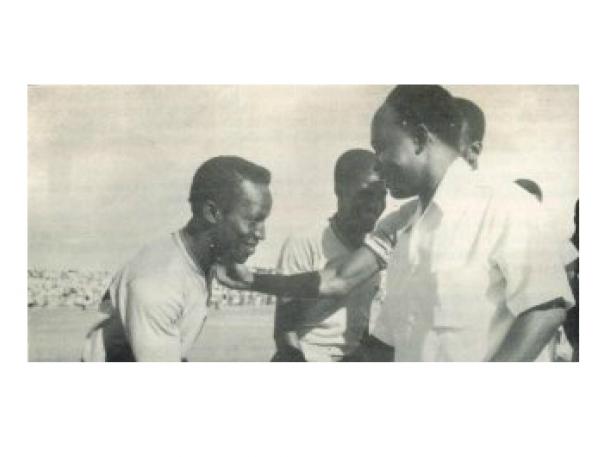

Kwame Nkrumah (rechts) trifft auf C.K. »Kalle« Gyamfi (rechts), der 1960 als erster afrikanischer Spieler in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. ©kenbediako.com – und dazu könne der Fußball einen Beitrag leisten.

Kwame Nkrumah (rechts) trifft auf C.K. »Kalle« Gyamfi (rechts), der 1960 als erster afrikanischer Spieler in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. ©kenbediako.com – und dazu könne der Fußball einen Beitrag leisten.1963 und 1965 gewann die Nationalelf von Ghana die Meisterschaft des Kontinents. Beim ersten Turnier triumphierte sie als Heimmannschaft im Finale über den Sudan mit 3:0, beim zweiten bezwang sie den Gastgeber Tunesien in der Verlängerung mit 3:2. Die Siege des Black Stars genannten Teams verstand man vielerorts als symbolische Triumphe des Panafrikanismus.

1965 erfolgte Nkrumahs heftige Kritik an den internationalen Konzernen, die die heimische Menschen und die Rohstoffe ausbeuteten. Neocolonialism. The Last Stage of Imperialism heißt der Band.

Die »Afrikanität« hatten Intellektuelle wie der Dichter-Philosoph Léopold Sédar Senghor, der damalige Präsident des Senegal, gegen den Kolonialismus gestellt. Eine Négritude möge die kulturelle Fremdbestimmung ersetzen – Black Stars klang entsprechend selbstbewusst.

Nkrumah, der in den USA und in der London School of Economics studiert hatte, war Sekretär der Panafrika-Bewegung. In ihm wie in Senghor sahen auf dem Kontinent all jene Menschen ihre Hoffnungen verkörpert, die ihre Befreiung von den europäischen Herren anstrebten. 1957 führte Nkruma die britische Kronkolonie Goldküste in die Unabhängigkeit und nannte das Land Ghana, dessen Präsident er wurde. Es war nach dem seit 1847 souveränen Liberia der zweite freie schwarzafrikanische Staat.

Ebenfalls 1957 gründete man in Karthoum auf Initiative des soeben unabhängig gewordenen Sudan die CAF, die Conféderation Africaine de Football. Noch im selben Jahr trugen drei Teams (Ägypten, Äthiopien und der Sudan) den ersten Africa Cup of Nations aus; Südafrika, das die Teilnahme zunächst zugesagt hatte, weigerte sich eine »gemischte Mannschaft« zu entsenden und blieb schließlich dem Turnier fern.

Conféderation, Cup of Nations: Bei der immensen Vielfalt des Kontinents brauchte man von den Kolonisatoren immer noch ihre Sprachen. Und man begeisterte sich für ihr Spiel, den Fußball, den man nun für die eigene Kollektivbildung einzusetzen gedachte.

Die Briten hatten die ersten Clubs auf dem Kontinent organisiert. In der Kronkolonie Goldküste, im späteren Ghana, ging dies auf ähnliche Art vor sich wie in so vielen Ländern der Welt: Der Fußball kam mit Administratoren, vor allem mit Technikern, Händlern und Seeleuten. Zuerst kickte man in den Küstenstädten; in Cape Coast gründeten 1903 Studenten der elitären Government Boys School den ersten Verein Westafrikas und nannten ihn Excelsior. Missionare und Kolonialbeamte brachten das Spiel ins Hinterland, Schulen setzten es auf ihren Stundenplan, um die indigenen Untertanen einer körperlichen Disziplinierung zu unterwerfen.

Weiter im Nordwesten an der Atlantikküste, im Senegal (bis 1960 in französischem Besitz), riefen Geistliche einige Teams ins Leben. ASC Jeanne d’Arc nannte der Pfarrer von Dakar 1921 seinen Verein. Der Name drückt den Stempel der Kolonisierung auf, wie die afrikanischen Schulkinder in ihren Fibeln »unsere Vorfahren, die Gallier« lernen mussten. Die Einheimischen begannen ihre eigene Identität dagegenzuhalten und organisierten sich, freilich in französischer Sprache, in der Union Sportive Indigene. Die folgende Reaktion war die übliche der Macht, die alsbald das oberste Spirituelle bemühte: Wer gegen diese Union Indigene auf dem Fußballfeld antrete, werde des ewigen Heilsfeldes verwiesen, verfalle also der Exkommunikation.

Die patriarchalischen Kolonisatoren sorgten sich als gute Hirten nicht nur ums Seelenheil ihrer Schäfchen, sondern auch ums körperliche Wohlergehen. Als sich 1936 in Kongo-Brazzaville ein Spieler das Bein brach, befanden die französischen Herren, Schuhe würden ihren Untertanen nicht guttun, da sie offenbar eher zum Treten denn zum feinen Können verleiten würden. Die »Bloßfüßigen« wollte man in ihrem »Urzustand« verharren sehen, damit die Hierarchie von vornherein sichtlich klar blieb.

Im Eröffnungsspiel des Weltmeisterschaftsturniers 2002 bezwang Senegals Elf den Titelverteidiger Frankreich mit 1:0. Und nachdem sie mit einem 2:1 gegen Schweden ins Viertelfinale eingezogen war, rief El Hadji Diouf, Afrikas Fußballer des Jahres: »Das ist ein Sieg für ganz Afrika.«

Ebenfalls für den ganzen Kontinent meinten die Black Stars im Sommer 2010 zu spielen, als Ghana als letzte verbliebene afrikanische Mannschaft des Turniers im Viertelfinale gegen Uruguay antrat: »Afrika steht hinter uns«, sagten die Spieler vor dem spannendsten Match der 2010er-WM, das sie dann unglücklich wegen ihrer mangelnden Elfmeter-Effizienz verloren.

Die Einigkeit, die sich Kwame Nkrumah gewünscht hatte, ist aus diesen Aussagen herauszuhören. Sie war jedoch für Nkrumah nicht einmal im eigenen Staat zu schaffen. Er selbst wurde 1966 von einem Putsch aus dem Präsidentenamt und aus dem Land vertrieben. Die internen Konflikte zwischen den Ethnien führten später, 2001, in der Hauptstadt Accra zu einem Gewaltausbruch beim Match der beiden größten Vereine, Asante Kotoku und Hearts of Oaks. Über 120 Tote waren bei diesem Accra Sports Stadium Disaster zu beklagen.

Ob derartiges endgültig der Vergangenheit angehört? Seither zeigten jedenfalls die Black Stars auf dem grünen Rasen nicht nur 2010 bei der WM in Südafrika einen starken Zusammenhalt. Im Jahr zuvor hatte Ghana die U-20-Weltmeisterschaft gewonnen – mit einem Finalsieg über Brasilien!

Fußball ist mehr als ein Sport

Fußball hat seit jeher die Menschen beflügelt. Indem dieser Sport Stammtisch und Intellektuellendiskurs verbindet, war er immer mehr als die Jagd nach einem Lederball. Hier wird jetzt seine Geschichte als Kulturgeschichte erzählt. Von den Anfängen in der Aristokratie Englands bis zum weltweiten Massenphänomen, von seinen politischen und sozialen Effekten bis hin zu seinen Spuren in der Alltagskultur, von Deutschland über Afrika bis nach Japan, Lateinamerika und den USA, von Mitte des 19. Jahrhunderts über die Zeiten der Diktaturen bis zur Globalisierung. Klaus Zeyringer rückt die schönste Nebensache der Welt ins glänzende Licht: witzig, informiert, überraschend und sehr unterhaltsam.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /