Im Mittelpunkt seines manischen Interesses stand die »Gegenwart«, unser konkretes Heute, unser Jetzt, unsere Wirklichkeit. »Vergegenwärtigungen« nannte Roger Willemsen sein gigantisches Projekt, und es war nicht bloß ein immer wiederkehrendes Thema in allem, was er tat, sondern das Movens hinter seinen vielfältigen Aktivitäten, die auf diese Weise innig zusammenhingen. Es ging um eine fundamentale Idee, eine existentielle Philosophie der »Konstellationen«, die er rhapsodisch entwickelte, mit allen theoretischen Wassern und Diskursen gewaschen, Roger Willemsen kannte sie alle. Seine außergewöhnlichen Denk- und Sprachfähigkeiten erlaubten ihm eine Reflexion und Selbstreflexion auf schwindelerregenden Höhen.

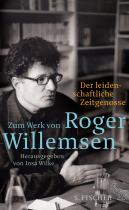

Der Antrieb war rabiat: die Gegenwart so intensiv, so minutiös wie nur irgend möglich zum Vorschein zu bringen. Genauestens hinzusehen, an Orten dieser Welt und auf eine Weise, wie es kein anderer tat. Er hat das Sehen und Hören zu einer Kunst höchster Potenz entwickelt. Und ebenso: die Fähigkeit, davon zu erzählen. Also musste er die Welt sehen und die Menschen, die reale Welt, die realen Menschen, auf Reisen sein. Und das war er: permanent auf Reisen. Das Unterwegssein war sein Seins-Zustand. Reisen durch Deutschland, durch Afghanistan, zu den Enden der Welt, die prägenden Bruchlinien des eigenen Inneren und des Lebens entlang, zu Ex-Häftlingen aus Guantánamo, in den Deutschen Bundestag für ein ganzes Jahr, zu außergewöhnlichen Menschen. Vor allem und immer wieder: zu denen, die in Not waren, die niemand sah und sehen wollte, die keine eigene Stimme besaßen. Das Passagäre war sein Modus. Es erlaubte ihm eine Art Frei-Sein von sich selbst und dies wiederum die rückhaltlose Vertiefung in die Dinge und die Menschen ihm gegenüber, wahrzunehmen, was genuin von dort kommt, vom anderen. Anti-Narzissmus hieß das Programm in dieser Hinsicht: der andere! Das andere. Die Differenz, ja. Im Gespräch nicht immer bloß sich selbst zu hören. Im Hinsehen nicht nur das Eigene zu sehen. Er begriff das als ein radikales Lieben, und das tat er verschwenderisch: lieben. Unterwegs hat er viele großartige Freunde gefunden, sie waren immer Komplizen (viele versammelt in dem wunderbaren Band von Insa Wilke, ›Der leidenschaftliche Zeitgenosse‹). Zusammenarbeit begriff er prinzipiell als eine »Verschwörung«. Als eine Mitarbeit an einem Engagement, bei dem auch er nur Mitarbeiter war. Auch an ganz konkreten Engagements, bei denen er sich – wie bei allem anderen – mutwillig verausgabte: seiner Arbeit für Amnesty International, für CARE, für den Afghanischen Frauenverein. Unzählige Auftritte hat er bestritten, Honorare abgegeben, bedeutende Teile seines Vermögens. Ohne ein Wort darüber zu verlieren. Wie allen Zynismus hat er auch das modische Sich-Mokieren über den »Guten Menschen« gehasst. Der Verlust Roger Willemsens ist gewaltig, er war ein grandioser Autor, einer der großen – hoch politischen – Intellektuellen unseres Landes, vor allem aber eben auch ein Kämpfer für die Menschen.

Das Programm »Sei gegenwärtig« hat noch die Haltung seiner eigenen Krankheit gegenüber bestimmt, einer aggressiven Krebserkrankung. Das Leben als Momente zu begreifen, vereinfacht gesagt, und es selbst darin zu konzentrieren. »Das Leben kann man nicht verlängern, aber wir können es verdichten.« Er war von unfasslichem Mut und Stärke – Haltung ist das genaue Wort – bis in den Tod. Seine eigene Philosophie war noch im Sterben die Maxime. »Du würdest keinen anderen in mir finden als jenen, den Du kennst«, schrieb er vor einigen Wochen. »Die Krankheit macht mich nicht hysterisch, nicht irrational, sie vernebelt nicht. In schöner Klarheit tritt heraus, wie lange ich um sie kreise, wie die letzten Themen der Vergegenwärtigung, der Moment-Verdichtung, der Feier des Lebens in der Epiphanie, die Rettung der Erinnerung alle Teil einer Verarbeitung waren, die ich gewissermaßen prophylaktisch leistete. Ich taumele also nicht aus der Fremde auf dieses Feld, sondern komme schon über Hochebenen.« So hat er es für sich verstanden. Und so hat es bis zum letzten Moment gegolten. Die erste Reaktion auf die Nachricht der Erkrankung war eine Reise. Nach Oslo: »eine große Erlösung, schlicht überwältigend, Munch ergreifend (...) die Stadt, das Meer, die Landschaft, das Essen, alles sinfonisch, und Jörg, hier ist Frohsinn, Lebensfreundlichkeit, Lächeln. Wie dankbar ist man in diesem Zustand für ein solches Leben, diese Zugewandtheit und Bejahung von allem Sinnlichen.« Er war Bonner, Rheinländer durch und durch, diese Herkunft war ihm wichtig, noch zuletzt machte er Witze: »Ich stehe firmly, habe in die ärztliche Dauerdiagnose aufnehmen lassen ›unzerstörbarer Frohsinn‹.« Eine Hommage auf Bonn gehörte zu den Projekten, die er schon umrissen hatte. An einem neuen Buch arbeitete er bereits: Wer wir waren. Es wäre – aus der Perspektive einer gescheiterten Menschheit – eine schwärmerische Vision des Menschen und seiner Möglichkeiten gewesen. Er hat das (reflektierte) Schwärmen und die Begeisterung geliebt und rigoros verteidigt. In seiner Dankesrede zum Erhalt der Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft im letzten Jahr skizziert er das Vorhaben prägnant, ganz zuletzt ist von einem »Realisten« die Rede, »der unter Aufbietung aller Vernunft ins Schwärmen gerät«. Sich an Roger Willemsen zu erinnern, sollte auch eines bedeuten: sich an seine Haltung, sein dezidiertes Engagement in dieser Welt zu erinnern, besser noch, ihm darin zu folgen. Die Welt zu verändern, konkret. Einfluss zu nehmen auf das Politische, Gesellschaftliche, zu widersprechen, Kritik zu üben, es ist so sehr höchste Zeit, das hat Roger Willemsen die letzten Jahre enorm umgetrieben, eben auch in seinem letzten, unvollendeten Buchprojekt. Er fand, es sei an der Zeit für einen energischen Aufstand und eine Vereinigung aller Vernunft. So lebt Roger Willemsen weiter – er, der uns so unendlich fehlen wird.

Für die Ernsthaftigkeit seines Tuns und die Freiheit seines Denkens wird Roger Willemsen geschätzt. In einem eigens für diesen Band geführten großen Gespräch tritt er für seine Überzeugungen ein und zeigt sich als sprühender Enthusiast, aber auch als tief melancholischer, bei allem Talent zum wütenden Furor gütiger Zeitgenosse. Kollegen und Leser, Weggefährten und Skeptiker setzten sich in diesem Band überdies kritisch mit seinem Werk auseinander. Ihre Beiträge fügen sich mit zahlreichen bislang unveröffentlichten Selbstzeugnissen zum Mosaik einer ungewöhnlichen Existenz und eines einmaligen künstlerischen und intellektuellen Werks.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /