Kommentare

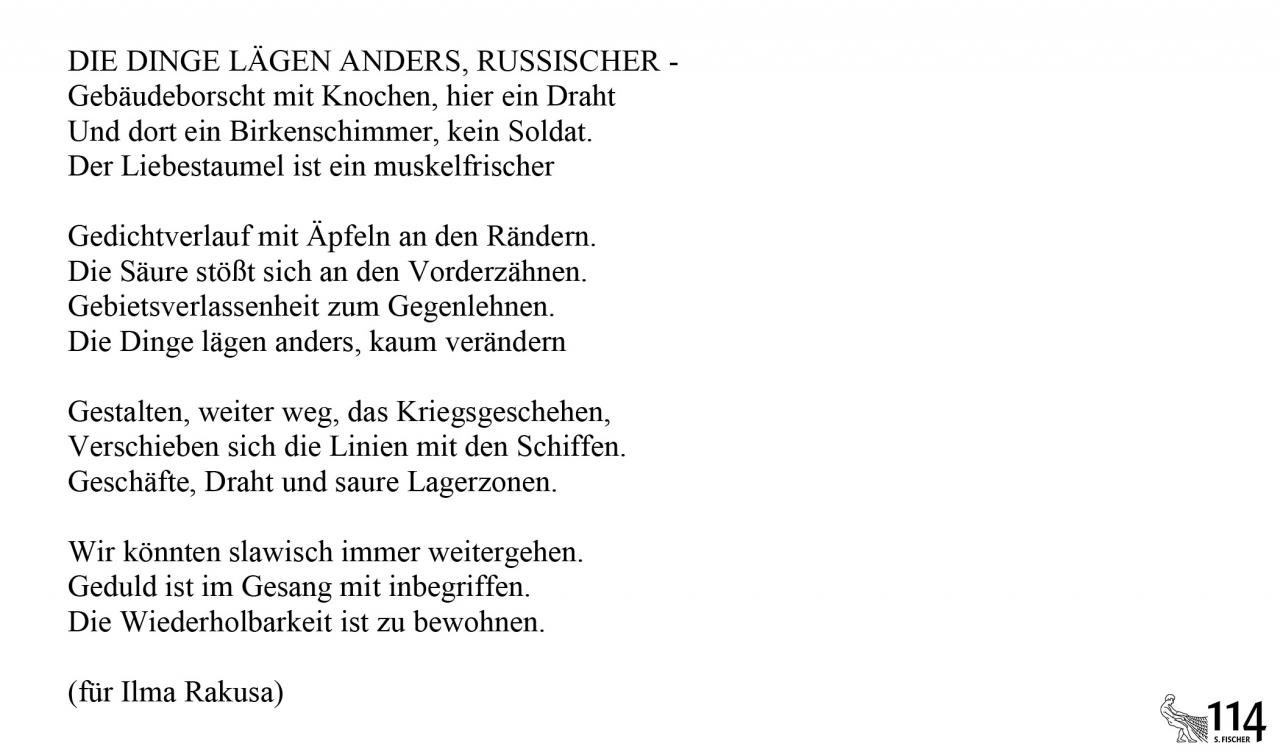

Ein Sonett, das einen schon im ersten Vers in einen Raum der Möglichkeit entführt ("Die Dinge lägen anders"). Der Konditional kehrt wieder, findet im letzten Terzett zur Formel "Wir könnten slawisch immer weitergehen". Das hat etwas Schwebendes, mit dem sich "Geduld", "Gesang" und "Wiederholbarkeit" schönstens vertragen, nicht aber "Gebäudeborschtsch", "Knochen", "Draht", "Kriegsgeschehen" und "saure Lagerzonen". In diesen Begriffen steckt Unheimliches, auch die "Gebietsverlassenheit" weckt ungute Assoziationen. Wo befinden wir uns eigentlich? Könnte es sein, dass das Böse draußen lauert, während der häusliche Liebestaumel so "muskelfrisch" ist wie das Schreiben eines Gedichts, bei dem man ab und zu in einen Apfel beißt? Doch greifen die Sphären nicht ineinander? Und schillern "russisch" und "slawisch" nicht mehrdeutig? Der Singsang des Gedichts will nichts festlegen. Siehe Konditional.

Ein Gedicht, das Ilma Rakusa gewidmet ist, und Ilma Rakusa kommentiert es. Sollte man sich in dieses Gespräch einmischen? Vielleicht ist es möglich, um diesen Dialog herum zu schreiben, von einer vollkommen anderen Warte aus, über das Gedicht zu sprechen.

"Die Dinge lägen anders" diese zweifach wiederholte Aussage des Sonetts ruft aus meiner Sicht den Anfangssatz von Wittgensteins "Tractatus logicus" (1921) auf: "Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge." Dieser Satz war - überspitzt formuliert, klar, so einfach ist es nicht - ungeheuer wirksam und bewirkt, dass nicht nur die Philosophie seither den Tatsachen statt den Dingen nach. Wie ein Antwort auf diesen Satz erscheint mir die Behauptung "Die Dinge lägen anders", wie der Vorschlag für eine fraktuale Geschichte: Was wäre passiert, wenn man sich (auch) in der lyrischen Tradition nicht der Betrachtung der Tatsachen, sondern der Betrachtung der Dinge verschrieben hätte. Was wäre die Alternative gewesen? Vor fünf Jahren schon hat Anke Hennig die Anthologie "Über die Dinge. Texte der russischen Avantgarde" herausgegeben, 800 Seiten stark, mit Texten u.a. von Druskin, Punin, Avatov, die alle dem so genannten "Reismus" zuzuordnen sind und eine umfassende Kultur der Dinge entwerfen. Eine Dingkultur, die parallel zu Wittgensteins "Tractatus" entstanden ist. Und wenn man diesen Auffassungen nachgegangen wären, wenn sie eine vergleichbare Wirkkraft entfaltet hätten: "Die Dinge lägen anders, russischer."

Diese andere, diese mögliche Geschichte, so scheint es, ruft das Gedicht in Erinnerung, auf dass sie in Spannung gerät mit der alternativen Traditionslinie, denn dann "verschieben sich die Linien". In dieser Spannung steht nun auch das Gedicht selbst, bis hin zu seiner Sonett-Form, die von der Syntax geradezu gesprengt wird. Die Satzstruktur formiert die ersten sechs Verse zu zwei Terzetten. Dann bleibt ein einzelner Satz isoliert stehen: "Gebietsverlassenheit zum Gegenlehnen", es schließt sich ein drittes Terzett an, gefolgt von vier jeweils einzeiligen Sätzen. Es ist, als würde es das Gedicht in dieser Spannung versuchen, die Dinge anders (als in Sonettform) zu legen.

Und eine letzte Beobachtung vielleicht noch: Es ist ein Gedicht des Präfixes "Ge": Gebiet, Gedicht, Gestalten, Geschäfte. Insgesamt kann man die Silbe "ge" 16 Mal in dem Gedicht ausfindig machen. Das Präfix "ge" kommt mir interessant vor. Es stand einmal für eine Vereinigung, für ein Zusammensein, wie beispielsweise in "gerinnen" oder "gemein". Dieses GEdicht auf die Silbe Ge wird getragen vom Klang einer Hoffnung auf Gemeinsamkeit und trägt doch die Gegenrede bereits in sich.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /