Damals am 15. Januar

Herausgegriffen

Es geschah an einem 15. Januar

1559: Elizabeth I wird zur Königin von England und Irland gekrönt.

1759: In London wird das „British Museum“ eröffnet.

1791: Geburt von Franz Grillparzer, österreichischer Schiftsteller (u. a. „Die Ahnfrau“ 1817, „Sappho“ 1818, „Das goldene Vlies“ 1819, „Weh dem, der lügt!“ 1838)

1826: In Paris erscheint die erste Ausgabe des „Figaro“, gegründet vom Sänger Maurice Alhoy und dem Romancier Etienne Arago. Die Zeitung erscheint zunächst als Wochenblatt, ab dem 16. November 1866 als Tageszeitung.

1842: Geburt von Josef Breuer, Wiener Arzt und Physiologe, Mitbegründer der Psychoanalyse.

1858: Geburt in Arco (heute: Trentino/Alto Adige, damals Kaisertum Österreich) von Giovanni Segantini, staatenloser Maler des realistischen Symbolismus, bekannt für seine Hochgebirgslandschaften. In einer Besserungsanstalt entdeckt ein Geistlicher seine zeichnerischen Fähigkeiten. 1880 lernt er die 17-jährige Luigia Bugatti kennen, die seine Lebensgefährtin wird und mit der er vier Kinder hat. Später lässt er sich in Mailand, der Brianza, Savognin und Maloja nieder. Er stirbt mit 41 Jahren auf dem Schafberg bei Pontresina. Seine letzten Worte sind: „Voglio vedere le mie montagne.“ Nach seinem Tod kommt sein junger Freund Giovanni Giacometti ans Totenbett und malt den Toten.

1866: Geburt von Lars Olof Jonathan Söderblom, schwedischer Theologe, Erzbischof von Schweden, Träger des Friedensnobelpreises 1930.

1876: Geburt von Abd al-Aziz ibn Abd ar-Rahman ibn Faisal Al Saud, erster König des modernen Saudi-Arabiens (1932–1953).

1889: Tod von Josef Martin (Melchior) Knüsel, Schweizer Bundesrat von 1855 bis 1875 (FDP/LU). Knüsel leitete in seiner Amtszeit fünf Departemente – so viele wie keiner. Er unterstützte eine militärische Besetzung von Hochsavoyen. Als konservativer Katholik geriet er zunehmend unter Druck und trat im Dezember 1857 zurück. Später kandidierte er als Nationalrat, wurde aber nicht gewählt. 1878 sass er dann wieder im Nationalrat, fiel aber in Ungnade und wurde nicht mehr nominiert.

1891: Geburt von Ossip Mandelstam, russischer Dichter, Kritiker des stalinistischen Terrors. Am 2. Mai 1938 wird er verhaftet und zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt. Er stirbt am 27. Deuember 1938 krank und halb verhungert im Übergangslager Wtoraja Retschka bei Wladiwostock.

1896: Tod von Mathew B. Brady, amerikanischer Fotograf im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865), einer der ersten fotografischen Kriegsberichterstatter, Pionier des Fotojournalismus.

1906: Geburt von Aristoteles Onassis, griechischer Reeder.

1908: Geburt von Edward Teller, ungarisch-amerikanischer Physiker, „Vater der Wasserstoffbombe“.

1916: Geburt von Maurice Bavaud. Der Neuenburger Seminarist (Priesteramtskandidat) plant, Hitler beim Gedenkmarsch zur Münchner Feldherrnhalle am 9. November 1938 zu erschiessen. Er gibt sich als begeisterter Nazi aus und erhält auf der Ehrentribüne einen Platz. In der Tasche seines Mantels hat er eine Pistole. Das Attentat scheitert, weil Hitler zu weit entfernt von Bavaud ist. Auch in den nächsten Tagen kommt er nicht genug nah an Hitler heran. Später wird er in einem Zug nach Paris festgenommen, da er keine Fahrkarte auf sich hat. Man entdeckt seine Pistole. Gegenüber der Gestapo gesteht er seinen Plan. 1941 wird er in Berlin enthauptet.

1918: Geburt von Gamal Abdel Nasser

1919: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet

1926: Geburt von Maria Schell, österreichisch-schweizerische Schauspielerin („Die letzte Brücke“ 1954, „Gervaise“ 1956, „Die Brüder Karamasow“ 1958).

1929: Geburt von Martin Luther King.

1926: Geburt von Guido Baumann, Ratefuchs der Sendung „Was bin ich?“.

1943: In Washington (Arlington) wird das Pentagon eingeweiht.

1943: Geburt von Stuart Eizenstat, amerikanischer Spitzendiplomat, Unterstaatssekretär in der Clinton-Administration. In der Auseinandersetzung über die nachrichtenlosen Vermögen gehört er zu den prominentesten Kritikern der Schweiz und zwingt schliesslich die Schweizer Grossbanken in die Knie.

1970: Ende des Biafra-Krieges

1971: In Ägypten wird der Assuan-Staudamm eingeweiht.

1975: Gegen den Zürcher Chefarzt Urs Hämmerli leiten die Behörden ein Strafverfahren wegen Sterbehilfe ein. Er erhält die Unterstützung anderer Ärzte.

1988: Tod von Seán MacBride, irischer Staatsmann, Politiker, Jurist, zusammen mit Satō Eisaku Träger des Friedensnobelpreises 1974.

1990: In Ost-Berlin stürmen 100’000 Demonstranten die Stasi-Zentrale.

1993: In Palermo wird Mafia-Boss Salvatore Riina verhaftet.

2005: Mahmud Abbas wird Nachfolger von Jassir Arafat.

2006: In Chile wird Michelle Bachelet zur ersten Staatspräsidentin gewählt.

2009: Notwasserung auf dem Hudson River

2010: In Moskau stimmt die Duma nach jahrelanger Blockade der Strassburger Gerichtsreform des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu.

2010: In Afrika und Asien wird die längste ringförmige Sonnenfinsternis seit über tausend Jahren beobachtet.

2011: Der Schweizer Physiker und Nobelpreisträger Werner Arber wird von Papst Benedikt XVI. zum Präsidenten der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften ernannt.

2012: Tod von Carlo Fruttero, italienischer Schriftsteller.

2015, 10.30 Uhr: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt den Euro-Mindestkurs von 1 Franken 20 per sofort auf.

2016: In Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, nehmen vermummte islamistische Angreifer das Luxushotel Splendid in ihre Gewalt und nehmen über hundert Menschen als Geiseln. Bei der Erstürmung des Hotels, an der auch französische Truppen teilnehmen, sterben 26 Menschen, 56 weitere werden teils schwer verletzt. Unter den Toten befinden sich zwei Schweizer: der frühere Post-Direktor Jean-Noël Rey und der frühere Abgeordnete des Walliser Kantonsparlaments Georgie Lamon.

2017: Grüner Berner Stadtpräsident

2017: Xi Jinping in der Schweiz

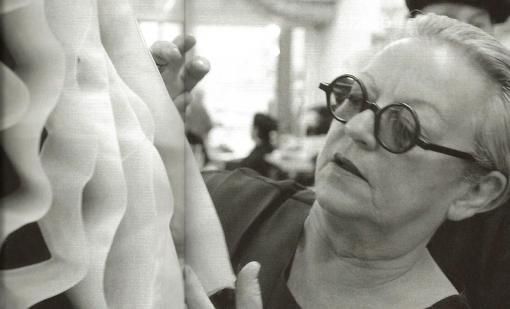

2018: Tod von Christa de Carouge

2019: Saftige Niederlage für Theresa May