Die Gespenster der Vergangenheit

In der libyschen Hauptstadt Tripolis werden italienische Fahnen verbrannt. General Kalifa Haftar, der starke Mann Libyens, droht, italienische Schiffe zu bombardieren.

Kurz zuvor hatten Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni und der libysche Regierungschef Fayez Serray eine Vereinbarung getroffen. Danach dürfen italienische Kriegsschiffe in libysche Hoheitsgewässer eindringen. Ihr Ziel ist es, die Schlepperboote mit ihren Flüchtlingen abzufangen. Die EU unterstützt die Aktion.

„Faschistischer italienischer Kolonialismus“

Nicht nur General Haftar schürt in Libyen die anti-italienische Stimmung. Fathi Al Mejbari, ein Vizepräsident der Regierung von Tripolis, nennt die Entsendung von Schiffen eine „Verletzung der libyschen Souveränität“. Und Saif al-Islam spricht offen vom „faschistischen italienischen Kolonialismus“. Saif al-Islam ist einer der Söhne Muammar Ghadhafis und wurde soeben aus dem Gefängnis entlassen.

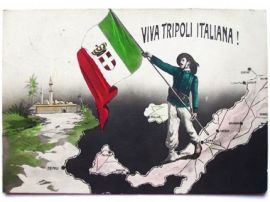

Italien wird dieser Tage von seiner kaltblütigen Kolonialgeschichte eingeholt. Dabei hatte alles so romantisch begonnen. Die Italiener glauben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in Libyen einen Garten Eden gefunden zu haben. Die Trauben seien dort süsser und die Gurken doppelt so gross, hiess es damals. „Tripoli, bel suol d’amore“, singt die populäre Sängerin Gea della Garisenda.

Mit der Romantik ist es schnell vorbei. Am 29. September 1911 besetzen italienische Truppen Teile des Landes, das zum Osmanischen Reich gehört. Jetzt beginnt eine erbarmungslose Gewaltherrschaft, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs andauert. (Siehe auch: Abessinien: „Wir pfeifen auf alle Neger“.

Die italienischen Verbrechen in Libyen werden nicht die einzigen in Afrika bleiben. Die Eroberung Abessiniens (Äthiopiens) in den Dreissigerjahren gehört zu den scheusslichsten Episoden der Weltgeschichte.

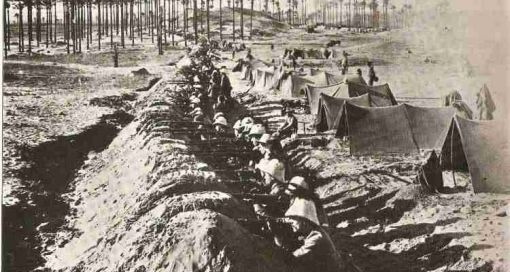

Am 30. September 1911 beschiessen italienische Truppen das Fort von Tripolis. Zuvor hatte sich das Osmanische (türkische) Reich geweigert, das Land kampflos den Italienern zu überlassen. Kurz darauf richten die Invasoren in der Hauptstadt Tripolis ein Blutbad an. Tausende Zivilisten sterben.

Am 23. Oktober 1911 versuchen osmanische Verbände, Tripolis zurückzuerobern. In der Schlacht von Sciara Sciatt werden 300 italienische Soldaten getötet. Die Rache ist schrecklich. Die Italiener massakrieren 4’000 Zivilisten. Die italienischen Zeitungen verschweigen das Morden. Ausländische Reporter werden nicht zugelassen.

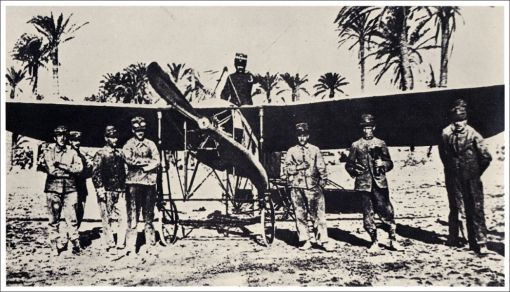

Am 1. November 1911 findet erstmals in der Geschichte ein Kampfeinsatz mit einem Flugzeug statt. Von einer Blériot-Maschine aus werden drei je zwei Kilogramm schwere Bomben auf türkische Verbände abgeworfen. Der Pilot überflog die feindlichen Stellungen und schleuderte die Bomben, die so gross wie Orangen waren, auf die osmanischen Soldaten ab.

Ob auch Giftgas versprüht wird, wie der amerikanisch-italienische Schriftsteller und Journalist Eric Salerno behauptet, ist umstritten. 800’000 Nomaden werden in Konzentrationslager gesteckt. Es kommt zu Genozid-ähnlichen Massenerschiessungen. Zehntausende Frauen werden vergewaltigt. Heiligtümer der Nomaden werden geschändet.

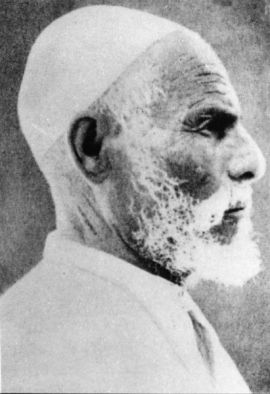

Umar al-Muchtar, ein Koranlehrer und Professor, ist in der libyschen Grossprovinz Cyrenaika der Anführer des Widerstands gegen die Italiener. Am 16. September 1931 wird der 70-Jährige öffentlich gehängt. 20’000 Libyer werden zusammengetrieben und müssen der Exekution zusehen. Danach bricht der libysche Widerstand gegen die Italiener zusammen.

Anfang der Dreissigerjahre startet Italien ein umfangreiches Siedlungsprogramm. Über eine halbe Million Italiener werden angesiedelt. Mussolini verbietet seinen Landsleuten aus rassistischen Gründen, mit libyschen Frauen Beziehungen einzugehen und Kinder zu haben. Die Italiener bauen über hundert Kilometer Eisenbahnschienen – vor allem, um ihr Kriegsmaterial nicht mehr auf Kamelen transportieren zu müssen. 1933 wird in Tripolis das „Autodroma della Mellaha“ eröffnet, eine Autorennstrecke, auf der internationale Rennen ausgetragen werden.

Der Italienische Automobilclub organisiert in den Dreissigerjahren für eine betuchte Gesellschaft Exkursionen in die neue Kolonie. Mit Schiffen werden die Limousinen nach Tripolis gebracht. Ins Landesinnere getrauen sich allerdings die wenigsten. Und 1935 besuchte Mussolini seine Kolonie.

Während des Zweiten Weltkriegs verbünden sich die italienischen Truppen mit den Nazi-Verbänden von Generalleutnant Rommel. 1943 besetzen die Alliierten das Land. Am 13. Mai 1943 kapitulieren die italienisch-deutschen Verbände. 250’000 italienische und deutsche Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft.

An Weihnachten 1951 wird Libyen ein unabhängiges Königreich mit König Idris I. Er wird am 1. September 1969 gestürzt. Und jetzt kommt Muammar al-Ghadhafi.

Verdrängung der Vergangenheit

Auch Italien tat und tut sich schwer mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit. Der Historienfilm „Umar Muchtar – Löwe der Wüste“ wurde 1979 in Italien verboten. Der Film mit Anthony Quinn, Rod Steiger, Irene Papas und Oliver Reed zeigt das Schicksal des später gehängten Widerstandskämpfers Umar Muchtar, der in Libyen längst zum Märtyrer und Volkshelden geworden ist. Der Film sei historisch falsch und würde, so erklärte die Zensurbehörde, das Ansehen der Armee beschmutzen. Das libysche Fernsehen zeigt den Film immer wieder.

Das Verdrängen der unrühmlichen Vergangenheit hat Wirkung. Spricht man heute mit Italienern, selbst mit gebildeten Leuten, so erfährt man schnell, dass sie nur wenig über die italienische Kolonialherrschaft und ihre Verbrechen wissen.

„Tag der Rache“

Während man in Italien zu vergessen versucht, wird die italienische Kolonialherrschaft in Libyen immer wieder aufgewärmt.

1970 forderte Ghadhafi 20’000 Italiener auf, das Land sofort zu verlassen. Es war der „Tag der Rache“ („Giornata della vendetta“). Alle italienischen Besitztümer wurden konfisziert.

Am 5. April 1986 schoss die libysche Armee zwei SS-1 Scud-Raketen in Richtung der italienischen Insel Lampedusa. Ziel war ein Radionavigationssystem der Nato. Die Raketen verfehlten ihr Ziel und führten zu einer schweren diplomatischen Krise. Der Raketenbeschuss war ein Racheakt. Am Tag zuvor hatten 24 amerikanische Kampfflugzeuge die Residenz von Ghadhafi in Tripolis bombardiert.

Einen Eklat provozierte 2006 der rechtspopulistische Lega-Politiker Roberto Calderoli. Er trat im Fernsehen mit einem T-Shirt auf, das eine umstrittene Mohammed-Karikatur zeigte. In mehreren libyschen Städten kam es darauf zu anti-italienischen Ausschreitungen mit elf Toten. Der italienische Friedhof in Tripolis wurde geschändet, das Konsulat in Bengasi demoliert.

Ghadhafi gelang es immer wieder, Italien zu erpressen. Im Juni 2009 besuchte er erstmals das Belpaese. Empfangen wurde er von Ministerpräsident Berlusconi.

Auf Ghadhafis Uniform prangte – gut sichtbar - ein Foto. Es zeigte Umar Muchtar, der in Ketten zum Schafott geführt wird. Berlusconi, der daneben stand, lächelte gequält und gab später dem Diktator einen Kuss auf die Wange. Und das private „Sky Italia“-Fernsehen zeigte während Ghadhafis Aufenthalt den zensurierten Muchtar-Film.

Bei dem Treffen mit Staatspräsident Giorgio Napolitano sagte Ghadhafi: „Italien hat endgültig mit dem Kolonialismus und dem Faschismus gebrochen und deshalb bin ich hierher gekommen.“ Diesen Satz liess er sich etwas kosten. Libyen erhielt anschliessend von Italien 3,4 Milliarden Euro als Entschädigung für die Kolonialzeit.

Doch trotz Ghadhafis versöhnlichen Worten: In Libyen selbst hat man die 100’000 Toten, die die italienischen Kolonialverbrechen forderten, nie vergessen. Auch nach Ghadhafis Auftritt in Rom wurde in Libyen der 7. Oktober immer wieder als „Tag der Rache“ gefeiert.

„Wir sind immer noch Faschisten“

Die Entsendung von Kriegsschiffen in libysche Hoheitsgewässer hat nun die Gespenster der Vergangenheit wieder aktiviert.

„Jetzt sind die Libyer vereint in ihrem Hass gegen Italien“, schreibt der italienische Journalist und Libyen-Kenner Roberto Giardina diese Woche in der Zeitung „La Nazione“. „Wir sind immer noch Faschisten und behandeln Libyen wie unsere Kolonie.“

Natürlich ist das bewusst überzeichnet. Immer wieder löst Italien bei vielen Libyern eine grosse Faszination aus. So auch bei As-Saadi al-Ghadhafi. Er ist der dritte Sohn des Diktators. Als feuriger Fussballfanatiker wollte er unbedingt in Italien Fussball spielen. Beim AC Perugia spielte er nur eine Partie lang. Dann wurde er entlassen. Nicht nur, weil er nicht Fussball spielen kann. Zum Verhängnis wurde ihm – ein Drogentest.

Danke für den sehr informativen Beitrag. So macht Journalismus Freude.

Tja, genau darum braucht es journal 21 ! In 1Artikel mehr Informationen als in monatelanger Lektüre der Mainstream-Medien.

Danke! Eine Hintergrundinformation, die wohl den wenigsten bekannt sein dūrfte. Kriegsherren wūten seit je in der Welt herum, und meist hat man keine Ahnung von Geschichte, versteckten Strategien, Hintergrūnden, Zusammenhāngen.

Danke, diese Dimension war mir auch nicht bekannt. Dann ist ja der aktuelle, üble Gesamtzustand Italiens vielleicht sogar noch eine Folge der verdrängten, bösen Geschichte, und die Italiener müssten zuerst ihr eigene Vergangenheit aufarbeiten, bevor es mit dem Land wieder aufwärts gehen könnte. Und wenn man dazu die Geschichte Libyens der letzten Hundert Jahre seit den Gräueln der Italienern und bis zum aktuellen Zustand heute anschaut, kann man sich auch wieder fragen; was genau hat Muammar al-Gaddafi in den Jahrzehnten seiner Regentschaft eigentlich alles verbrochen, wie viele Menschen kamen gewaltsam ums Leben, und wie hat sich das Land vorher, während und nachher entwickelt, und warum?