Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text

| J-Sounds 日本 |

Salon Littéraire | Leopold Federmair :

Tokyo Fragmente 3

Die Wartenden vor dem Flugsteig, fast nur Männer, Dienst- und Geschäftsreisende, alle schwarz oder dunkelgrau gekleidet, die ewige japanische Trauergesellschaft.

*

Genau in dem Augenblick, in dem das Flugzeug aufsetzt, verschwindet die Sonne, eine gelbe, nicht sehr große Scheibe, hinter der Häuserkulisse. Eine Stunde zuvor, beim Aufstieg des Flugzeugs, habe ich die zahllosen Glanzspiegel der derzeit unter Wasser stehenden Reisfelder bewundert: die Pflanzen noch winzig klein, anfangs als Punktmuster zu sehen, dann nicht mehr.

Sonne in Meguro

*

Das Business-Hotel in Musashikoyama hat zugesperrt. Das wußte ich vorher schon; weder unter seiner Telephonnummer noch unter der E-mail-Adresse war es erreichbar, aber ich wollte mich mit eigenen Augen überzeugen. Nichts Auffälliges zu sehen, die zweiflügelige gläserne Schiebetür des Eingangs verschlossen, nicht verriegelt oder versiegelt. Kein Auskunftschild, keine Renovierung. Kein Fenster erleuchtet. Sonst läuft in der Gegend alles wie immer, die Konbinis strahlen ihr Neonlicht in die Nacht, aus den Fenstern der Bars in den oberen Stockwerken kommt Gelächter, an einer der steilen Treppen das bekannte Schild: Nur für Frauen , das würde ich gern einmal sehen, eine Bar nur für Frauen. Geht leider nicht. Gibt es da männliche Hostessen, Animierjungs? Oder trinken die Frauen unter sich? Vor blonden Barkeepern mit falschen Wimpern?

Ich habe ein Zimmer in einem Hotel namens KKR reserviert. Von Meguro wollte ich mich nicht zu weit entfernen, der Stadtteil hier heißt Nakameguro. KKR, koka komuin und dann noch irgendein Wort für R, niemand kann es mir sagen, selbst finde ich es nicht heraus, irgend etwas mit Versammlung, Verein: rengou vielleicht? Jetzt bin ich also unter Staatsbeamten, man hat mich aufgenommen, ich arbeite an einer nationalen Universität (die angeblich längst privatisiert ist, aber niemand weiß, was das bedeutet). Vorteil: Billig, ausgiebiges Frühstück, kein Fuwa-Fuwa-Toast, kein american coffee , dann die Lage, Nakameguro, ruhige Wohngegend, Geschäftsviertel (Shibuya) in der Nähe. Endlos lange Gänge in dem winkeligen Komplex, überraschende Treppen, Teppiche und Möbel ein bißchen verschmuddelt, Gemeinschaftsbad mit den üblichen Schemeln vor Wasserhähnen und Duschen. Ausführliches Waschen, bevor man ins Becken taucht: Das heilige Wasser soll nicht beschmutzt werden, die allgemeinen Regeln gelten auch hier.

Ich schließe mein Zimmer auf: Das Bett ist zerwühlt, Schlapfen Socken Papiertaschentücher, der Fernseher läuft tonlos, es ist niemand da. Instinktiv, oder besser gesagt: sinnlos gehe ich zum Fenster, ziehe die Gardine weg, öffne das Fenster: ungeschnittenes Gras, aus dem zwei, drei Spatzen auffliegen, die Backsteinfassade eines anderen Flügels der Anlage, und mitten auf dem Hof ein kleineres, helles Bauwerk mit heruntergelassenen, unten abgebrochenen, wie angeknabberten Rolläden, saracinesche , das italienische Wort kommt mir in den Sinn, als würde es hier besser passen als das deutsche. Ein Warenlager? Eine Veranstaltungshalle? Seit Jahren von keinem Menschen betreten.

Der Mann an der Rezeption ist verwirrt, als ich ihm meine Entdeckung mitteile. Er durchsucht irgendwelche Unterlagen, bespricht sich mit Kollegen im Hinterzimmer, endlich bekomme ich doch noch ein anderes Zimmer. Ich schließe auf, ziehe die Gardine weg, öffne das Fenster: derselbe Innenhof, dasselbe weißliche Gebäude. Zwei oder drei Spatzen rascheln im alten, trockenen Laub. Nachts werde ich das Fenster offen lassen. Keine Erstickungsgefahr.

Fürbittende Herren in Shibuya

*

Im Showten sind nur zwei Gäste. Halb elf, es ist noch früh für einen Freitagabend. Geplauder mit Yoshiyuki, zuerst über unsere Kinder; er hat zwei, bisher dachte ich, nur eines, einen Jungen. Das Mädchen geht gern schwimmen, manchmal steht Yoshiyuki nachmittags früher auf, holt die Kinder vom Kindergarten ab, und sie gehen für eine Stunde ins Schwimmbad. Seine Frau löst ihn ab, er muß ins Showten: Viel zu tun, was? Meine Tochter, sage ich, lernt jetzt Klavier und macht Ballett… Klassik, soso. Ich sage, daß Ballett keine Zukunft hat, außer in Japan vielleicht, wo sich die Klischees jahrhundertelang halten, während sie überall sonst auf der Welt nur noch Erinnerung sind.

Yoshiyuki schaut mich zweifelnd an. Später wird er mir eine Beethoven-LP hinlegen, Karajan dirigiert Philharmoniker, Klassik ist nicht Yoshiyukis Fach. Eine halbe Stunde später ist die LP sang- und klanglos verschwunden. Und wir sind längst bei Jaco Pastorius Weather Report gelandet, ich erzähle die Geschichte von Jacos Tod, die ich erst unlängst erfahren habe, obwohl sie vor einem Vierteljahrhundert passiert ist. Yoshiuki kennt die Geschichte längst, obwohl er damals, 1987, ein Baby war. Gyn-chan hört zu, ein- oder zweimal zuckt er mit dem Kopf, das ist sein Staunensausdruck. Irgend so ein Türsteher hat ihn zusammengeschlagen vor einem Nachtlokal, das vielleicht so ähnlich war wie das hier, wer weiß…

“Hier brauchen wir doch keine Türsteher”, sagt Gun-chan und schüttelt noch einmal den Kopf.

“Könnten wir uns auch nicht leisten”, sagt Yoshiyuki entschuldigend.

Und ich, bevor sein Satz fertig ist: “Weiß ich doch.”

Gun-chan… Ich weiß nicht, ob man das so schreibt, jedenfalls klingt es so (Gün-chan), und ich schreibe ihn von jetzt an so. Ein bißchen wie gunjin, Krieger, Armeeangehöriger. Daß er bei der Armee war, kann ich mir aber nicht vorstellen. Klein und stämmig, schulterlanges, glattes Haar, ein zartes Bärtchen über der Lippe, Baseballmütze verkehrt herum aufgesetzt, hellblaues T-Shirt, steht ihm gut. Entblößt die Schneidezähne, wenn er lächelt. Früher hat er in einem Okonomiyaki-Laden gearbeitet, Hiroshima-Style, das ist unsere Gemeinsamkeit. Eine schöne Seele, das ist Gun-chan. Was er natürlich nicht weiß. Yoshiyuki steht bei seinen Musikgeräten, nimmt hin und wieder eine Bestellung entgegen, Gun-chan füllt die Gläser, mixt von Zeit zu Zeit einen Cocktail. Yoshiyuki ist für musikalische Fachsimpeleien und intellektuelle Gespräche zuständig, Gun-chan für die Seele, er hat den verständnisvollen Blick. Gyn-chan redet mehr mit den Mädchen, oder sie mit ihm, er nickt und nickt, die Frauen fassen rasch Vertrauen zu ihm. Aber jetzt sind noch keine da, nur die zwei Jungs in der Ecke, bei der schmalen Tür, die zur Treppe führt und zum Klo. Geheimtreppe, Vorhangseil mit Troddeln, wo die wohl hinführt, einfach nur aufs Dach?

Ich sage zu Yoshiyuki, daß ich morgen wahrscheinlich ins Zero Hour gehen werde, Tango tanzen, und er sagt sofort: “Ah ja, Piazzolla.”

“Piazzolla? Tanzt man nicht, zu kompliziert…”

“Seine letzte Schallplatte heißt so, Zero Hour , 1986 produziert, da ist Jaco noch aufgetreten.”

Ja, richtig, die letzte von Piazzolla, das ist mir bisher nicht bewußt gewesen. Dabei haben in Buenos Aires alle Milonga ihren Namen von irgendeinem Tango-Stück, von El Beso über Gricel bis zu La Estrella .

“Ich müßte die Platte irgendwo haben”, sagt Yoshiyuki, dreht sich um und macht sich auf die Suche. Ein paar Minuten später hält er mir eine von Leopoldo Federico hin.

“Auch nicht schlecht”, sage ich, “gut zum Tanzen”.

Inzwischen sind die Jungs in der Ecke aufmerksam geworden, der größere von den beiden sagt, er habe einmal ein Stück von Piazzolla aufgenommen, er sei Tontechniker. Er nennt den Titel, aber ich verstehe ihn nicht, wahrscheinlich liegt es an seiner Aussprache. Der andere ist sein Cousin, er hört mit offenem Mund zu, wahrscheinlich versteht er nicht viel von Musik. Yoshiyuki hat die Platte nicht gefunden, jetzt geht er ins Internet und klickt bei You Tube auf Contrabajísimo, das ruhig und leise beginnt, bevor der Rhythmus intensiver wird. Der Showtenmeister verwendet alle Techniken, Plattenspieler, CD, MP3, Internet, er springt locker von einer zur anderen. Kein Snobismus! Und das Gespräch plätschert dahin, Gun-chan schaut lächelnd durch das kleine Fenster, das zu einem Bergbauernhof gehören könnte, auf die Straße, der Musikcousin hat sich redend zu Yoshiyuki und mir gesellt, wir sind jetzt bei Van Morrison, Moon Dance , “ach ja”, sagt der Cousin, “kennt ihr die Version von Ann Sally?”

“Klar”, sagt Yoshiyuki und greift hinter sich, und ich schaue fragend: Japanerin? Doch doch, Ann Sally, singt auch Joni Mitchell, klingt genau gleich, oder doch anders, nein, genau gleich. Ann Sally jedenfalls. Unverwechselbar.

Solche Dinge lerne ich im Showten, das Nachtlokal ist meine Universität, sage ich zum Spaß – nein, im Ernst: “Im Ernst, hier lernt man hundertmal mehr als an jeder Uni, an den Unis lernt niemand was, so ist das, ich muß es schließlich wissen.” Ein Quartett von ziemlich angetrunkenen Männern kommt herein, der Anführer will den anderen dreien das Lokal zeigen, eine Pflichtübung, man bestellt irgendwas, der Außenmann legt den Kopf auf die Theke, er will nach Hause, ab und zu hebt er den Kopf, erstaunt, weil ich japanisch rede, Entschuldigung, bald ist er erlöst, das Quartett hat die Gläser im Eiltempo geleert, auch der Außenmann, schwupps, schon sind sie wieder draußen, Pflichtübung erledigt, das Taxi wartet, wartet nicht.

Häuschen in Nakameguro. Rechts eine Rückseite des KKR-Hotels

Ach ja, im Foyer des KKR-Hotels hat mich eine Frau angetippt, von hinten, überfallsartig, Professorin an der Uni, an der ich Deutsch unterrichte, Gender-Theorie, ein Musterbeispiel für gelehrte Dummheit, nein, für reine Dummheit, die sich unter dem Namen der Gelehrsamkeit reproduziert. Einziger Nachteil des nationalen Beamtenvereins: die Beamten. Ein kugelförmiges Ding, diese geschlechtslose Frau, perfekte Form, nein, ja, wie eine dahinrumpelnde Kegelkugel, eine Frau, die keine Frau ist, deshalb hat man sie geholt, um einen Professor zu ersetzen, der zu männlich war und die armen Studentinnen verführt hat, statt dessen jetzt dieses Wesen, diese Kegelkugel, unverheiratet, kinderlos, kein Mann hat die in ihrem Leben je anrühren wollen, sie schaut auch niemanden an, plagt sich und die anderen mit der Interpretation von Vorschriften, die sie nicht versteht, nimmt Anweisungen entgegen, erteilt Befehle, putzt die Bücherrücken, die Regale, die Zähne, putzt alles, was sie zwischen die Finger kriegt. Wie und was soll man von so einer Putzkugel lernen?

Denke ich, während Yoshiyuki hinter einem schmalen Vorhang hantiert – ist da noch eine Nische? sozusagen die Küche? – und Gun-chan mich anlächelt. Für eine Minute zirka oder zwei bin ich der einzige Gast im Showten, denn die beiden Cousins haben uns verlassen, ich weiß nicht, wie oft mir der Aufnahmestudiomensch die Hand geschüttelt hat, weiß auch nicht, warum diese Dankbarkeit: Weil ich den Mund aufmache und Sätze herauslasse, oder weil ich anders bin (ja, dafür kann man dankbar sein!), oder einfach nur, weil ich existiere. Dabei bin ich ein arroganter Kerl, das kann die Putzkugel bestätigen. Mit Freuden arrogant.

*

Zwischendurch habe ich nach Keiko gefragt und den Showtenmeister wissen lassen, daß ich mich an dieses Mädchen erinnere, und die Antwort erhalten, sie käme gewöhnlich erst spät, wenn überhaupt, das sei unregelmäßig, bei ihr könne man nie wissen. Und irgendwann, noch gar nicht spät, schwappt ein kleiner Schwall von Leuten ins Lokal, und daraus wieder ein Einzelwesen, das sich hinter meinem Rücken vorbeidrückt und sich auf den leeren Stuhl neben mir setzt: Keiko, Glück gehabt. Wann haben wir uns eigentlich das letzte (und erste) Mal gesehen? Vor drei Monaten ungefähr. Wir reden weiter, als wäre seitdem nur eine Woche vergangen. Manches wiederholt sich, das ist seltsam, die Menschen haben ein beschränktes Programm von Themen, Formeln, Sätzen. Ich auch, manchmal merke ich es im nachhinein. Andererseits vergessen wir ganz bestimmte Dinge, Keiko hat vergessen, daß sie mich letztes Mal in das Werk Osamu Dazais eingeführt hat. Inzwischen habe ich La déchéance d’un homme gelesen; die deutsche Übersetzung hat den unfreiwillig komischen Titel Gezeichnet. Der Weg nach unten – “Niedergang eines Menschen” ist da schon besser, Ningen shikakku im Original. Ich weiß nicht, wieso ich dann auf Tonarino Tottoro gekommen bin, den allseits beliebten Zeichentrickfilm von Hayao Miyazaki. Keiko gibt mir diesmal eine Einführung in die Kunst des Manga, schwärmt von Osamu Tezuka, erwähnt Fujiko Fujio, die beiden haben Draemon erfunden. Klar kenne ich Doraemon; ob ich jetzt auch noch zur Manga-Kultur konvertieren soll?

“Die sind auch Künstler, nicht wahr, wie die Pop-Lliteratur Literatur ist, oder?”

Und dann ist sie auf einmal bei Foujita, Fujita Tsuguhara, so steht es auf dem Bierzettel, den sie vollgekritzelt hat, unsere Vorlesungsmitschrift. Wie unsicher ihre Schrift ist, wie von einer Siebzigjährigen; nicht nur die lateinischen Buchstaben, auch die chinesischen Zeichen. Die paar Wörter, die Yoshiyuki mit Leuchtstift dazugeschrieben hat, wirken viel bestimmter. All die Püppchen auf Fujitas Bildern, die Schmusekatzen, der Hitlerbart unter den Stirnfransen in seinem Gesicht. Fujita ist doch immer den Mächtigen nachgelaufen, oder die Mächtigen ihm, in Japan genauso wie in Paris und den USA. Und er war Militarist, Bildideologe des japanischen Imperiums, das sich so gern nach Asien erstrecken wollte. Oder? Das werde ich Keiko nächstes Mal fragen. Falls ich sie wiedersehe. Wie passen Püppchenliebe und Machtbewußtsein zusammen?

Verschwindender Fluß. Auf der Suche nach dem letzten Aufenthaltsort Osamu Dazais

Nihon ha tanoshii? Blöde Frage. Ich gebe Sie zurück. Klar, das Leben in diesem Land macht Spaß. So wie es dem Osamu Dazai bzw. seinem Alter-Ego im Buch Spaß gemacht hat; Osamu, der es mit neununddreißig endlich geschafft hat, sich umzubringen, nachdem er dem Reiswein, dem Schnaps und schließlich dem Morphium, dieser besten Medizin, verfallen war und rasch ein paar der besten japanischen Romane geschrieben hatte? Trinkt sie auch, Keiko? Klar trinkt sie, aber doch nur am Wochenende, vielleicht nur freitags, am Samstag geht sie in einen Yoga-Kurs, erst am späten Nachmittag; davor, nehme ich an, schläft sie, yukkuri suru , die beliebte Formel fürs Nichtstun, Langsam-Tun, nicht einmal Nichts.

Eigentlich weiß ich nichts von ihr, absolut nichts von ihrer Arbeit, aber das ist normal, über die Arbeit gibt es nichts zu sagen, die Firma, das Büro, es ist ohnehin alles nur Schein, besser, man denkt nicht darüber nach. Für den Schein bekommst du die Scheine – wenn ich daran denke, in Nagoya, früher, wurde ich immer bar ausbezahlt, 55.000 pro Monat, das sind fünfzig große Scheine, ein ordentlicher Packen, für den man ein starkes Kuvert braucht. Und das Gegenüber, irgend so ein Arbeitsmensch, Bürotyp, besteht Monat für Monat darauf, daß ich alles nachzähle. Jedesmal habe ich mich verhaspelt: Wird schon stimmen.

Auch Keiko bekommt ihre Scheine, alles in Ordnung, aber vielleicht trinkt sie jeden Tag, woher sonst diese amüsierte Langsamkeit beim Sprechen, als wäre sie immer schon in der Trance, diesem unsichtbaren magischen Raum, in den sie mich hineinzieht. Könnte sie eine Frau sein wie Asami im Roman von Ryu Murakami, die sich ihr männliches Opfer sucht, um es langsam zu zerschnipseln? Nein, sie macht mir keine Angst, aber Asami macht dem Mann im Buch die meiste Zeit auch keine Angst, und im übrigen ist diese nach Strich und Faden erfundene Geschichte ganz anders als unsere wirkliche: Ich plane nichts, aber der Mann dort in der Geschichte hat die Begegnung mit der Frau penibel geplant (und Asami hat die sich bietende Gelegenheit genützt), das ist alles kein Zufall, keine Nadja-Geschichte.

“Ich bin die umherirrende Seele.”

Ach, Nadja, die Wahnsinnige, die bald in der Psychiatrie landen wird… Aber Keiko ist keine literarische Figur, oder doch, das vermischt sich, sie lebt aus dem, was sie liest, und kombiniert (oder kalkuliert?) mit dem, was ist. Ihr Gesicht kommt mir näher, beim ersten Mal hatte ich es kaum wahrgenommen, jedenfalls später fast keine Erinnerung, jetzt kann ich mich darin umtun, yukkuri, umtun, conbinare, ja, denn dieses Gesicht ist gar nicht flach, ich sehe sein Relief, die Wölbungen der Wangen, der Augenbrauen, der Stirn, den Vorsprung der Nase, auch die Armgelenke, die Knöchel, schlank, dann verbreitert sich der Arm, dann verschwindet er in der grauen Weste, cardigan , sagen sie hier, und die Schenkel auf dem Hocker ruhig nebeneinander, der graue Rock – ginge man nach ihrer Kleidung, man müßte schließen, daß sie nichts, rein gar nichts aus sich machen will. Ist sie die umherirrende Seele? Eine, die nicht nach Erlösung verlangt?

Gemeinsam schrecken wir hoch, als wir merken, daß es draußen hell geworden ist. Keiko nimmt meine Hand, um mich auf irgend etwas aufmerksam zu machen: auf mich, kann schon sein. Wir sind uns näher gekommen. Wir werden Abstand halten. Sosehr wir uns näher kommen, sosehr werden wir Abstand halten. Ich beschließe, zu gehen, denn es ist fünf Uhr. Ich spüre, daß Keiko will, daß ich als erster gehe. Als ich mich anschicke, die Getränke zu bezahlen, wirft ihr Gun-chan einen kurzen fragenden Blick zu. Wie flink und sparsam er ist mit seinen Gesten… Nein, ich darf nicht für sie bezahlen. So habe ich die wortlose Antwort verstanden. Der Betrag, den mir Gun-chen nennt, ist so niedrig, daß ich mich frage, ob er genügt für den Whisky, den ich in den vergangenen Stunden getrunken habe.

Nadja?

*

Die erste U-Bahn fährt um 5 Uhr 37, ich muß eine Viertelstunde warten. Zu Fuß nach Nakameguro, das ist mir zu unsicher ohne Stadtplan, ich will ins Bett (wie der Außenmann fünf Stunden zuvor). Zu Hause, im normalen Leben, gehe ich früh schlafen, stehe im Morgengrauen auf. Jetzt ist alles um zwölf Stunden verschoben. Es sind wenige Stationen, einmal umsteigen, kein direkter Weg. Erstaunlich, wie viele Menschen an einem Samstagmorgen vor sechs Uhr auf den Bahnsteigen stehen.

Wahrscheinlich fahren sie aufs Land, zum Fuji-san, nach Kamakura, was weiß ich. Ich fahre in die Gegenrichtung, stehend, den Blick auf der vorbeiziehenden Stadt, die Bahn ist aus der Tiefe aufgetaucht wie Venus aus dem Meer. Auch die Sonne ist aufgetaucht wie Venus aus dem Meer. Unsichtbar, die Sonne, aber ihre Abgesandten, die Lichtwellen, strömen mit aller Macht auf mich ein, und mit den Wellen drängen sich die Sitzbänke heran, die Gesichter, die Haltegriffe, die Bäume, das Grün, die Fensterreihen, die leeren Straßen, das Himmelsblau. Daß einen die Lichtkraft nicht umwirft! Trotzdem schwebe ich, schwanke nicht einmal, schwebe eine Handbreit über den Passagieren, ein Stockwerk über den Häusern: dank der durchwachten Nacht, kraft des nachwirkenden Dunkels.

Im Kopf schwingen die Fachsimpelein nach. Sind wir ebenso Dummköpfe, wie die Putzkugel und alle anderen? Vielleicht… Ein unsichtbares Völkchen sind wir, das von irgend etwas zusammengehalten wird. Wir spüren, daß wir zusammengehören, wir erkennen einander, wenige Worte genügen, es bedarf keiner Rituale, Abzeichen, Uniformen. Unsere Abzeichen Rituale Uniformen sind unsichtbar. Aber es gibt es Paßwörter wie “Moon Dance”, das Yoshiyuki mit einem Namen erwiderte: Ann Sally. Aber Ann Sally, das weiß ich jetzt, nachdem ich die CD gekauft und meine Hausaufgaben gemacht habe, Ann Sally hat gar nicht Van Morrison “interpretiert”, das Album heißt aus irgend einem anderen, mir unbekannten Grund “Moon Dance”. Mißverständnis, produktives? Nein, normales Verständnis, die übliche Geistesgegenwart des Showtenmeisters, denn Ann Sally gehört zum erlesenen Volk der Sänger, der Singersongwriter, als Randfigur, mag sein, Möchtegernschöpferin wie jeder dahergelaufene Karaokekünstler, aber ist denn das wichtig, Rand oder Zentrum? Schon vor fünfundzwanzig Jahren, tief im 20. Jahrhundert, vor der “Wende”, haben mich bestimmte Nachahmungskünstler mehr gerührt als die Originalpopstars. Leute, die alles selbst machen, alles aus sich schöpfen, mit ein paar Freunden zusammen oder ganz allein. Unplugged .

Die Leute – ich spreche jetzt von uns – sind vernetzt, die Grüppchen sind vernetzt, können sich jedenfalls vernetzen, vielfach verbinden, wenn sie wollen, aber immer von Einzelpunkt zu Einzelpunkt, von Knoten zu Knoten, es gibt kein Schema, kein Zentralorgan. Jeder muß da mitknüpfen, sonst passiert gar nichts. Unser Völkchen ist nicht passiv, wir sind keine bloßen Konsumenten, auch wenn wir unsere Helden haben, Leitsterne sozusagen. Yuming / Osamu Dazai / Leopoldo Federico / Egon Schiele. Und die Zahl spielt keine Rolle, nicht wie bei Facebook, wo du hundert oder tausend Freunde hast oder Hunderttausend oder die ganze Erdbevölkerung und die Marsmännchen dazu. Und es genügt nicht das I like suki don’t like, Daumen rauf/runter, es braucht schon Fachsimpeleien, Foren, Agoras, nachtlange Gespräche. Ist auch egal, wir müssen uns nicht abgrenzen. Wir mögen alles, im Prinzip, tutto è buono, wir stellen Verbindungen zwischen Inkompatiblem her. Das nennt man Transversalität. Ich nenne das so. Was nicht zusammengehörte, gehört jetzt zusammen. Oder Cross Over, wenn ihr wollt, auch gut.

Lichtgepfählt

Tokyo ist die transversale Stadt, denke ich, während ich ziemlich schief an der Waggontür lehne, draußen Licht und Schatten in rascher Folge, dieses und jenes Grün. Jede Großstadt ist transversal, so geht das Prinzip des Urbanen. Das habe ich mir auch in Mexiko gedacht und Palimpsest Babel geschrieben. Die kosmische Rasse des José Vasconcelos, erzeugbar nur durch Cross Over. Und in Japan sagen sie immer noch half zu einem Mischlingskind, so als wäre es nur die Hälfte wert, weil nur halb japanisch. Hier, mein Fehdehandschuh: Ich sage double. Meine Tochter ist doppelt so viel wert. Einigen wir uns friedlich auf eine neue Eins?

Ich muß mich nicht einmal bewegen, nur die Pupillen in die Winkel schieben, um das zu sehen, um sechs Uhr früh, Vater und Tochter, was machen die bloß so früh, vielleicht fahren sie zu den Großeltern. Der Vater mit länglichem, geschorenem Schädel, die Wimpern im Profil deutlich sichtbar, länger als gewöhnlich, auf seinem Schoß ein vielleicht zweijähriges Mädchen im grün-weiß-gelben Kleid, sie hat ihre Arme um ihn gelegt und schläft, er schläft auch oder döst, gemeinsam schlafen sie, das Mädchen hat den Nacken gebeugt, ihr Kopf liegt an seiner Brust, der Vater, beugt den Kopf über das Kind, es ist die vollkommene Form, ich erkenne sein Lächeln an den Mundwinkeln, den Augen, das Mädchen ist im Schlaf in den Armen des Vaters geborgen, im Traum und in der Wirklichkeit geborgen, und ich spüre Sehnsucht nach den Meinen, nach uns dreien, denn auch wir gehören zusammen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (stehend geschlafen)

Nächste Station Nakameguro. Im Aussteigen: der rosa Armreif mit Blümchenformen an seinem Handgelenk, nicht an ihrem.

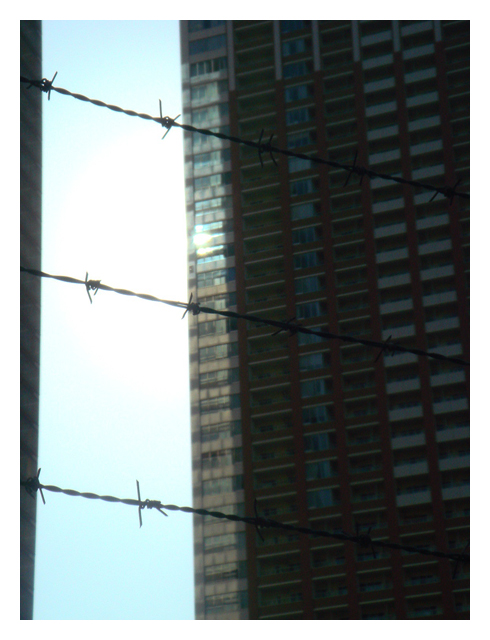

Netz bei Sonnenfinsternis

*

Das Wenigerwerden der Geschäfte, Kneipen, Cafés nach den Bahnstationen, vielleicht in allen Städten der Welt, die Menschen ziehen sich nach und nach aus dem öffentlichen Raum zurück und schlüpfen hinein in den privaten, lassen schließlich ein Gartentor oder die automatische Flügeltür eines Wohnhauses hinter sich. In Tokyo, scheint mir, ist das besonders auffällig: äußerste Verdichtung an den Bahnhöfen, völlige Privatheit in den Wohnvierteln. Der Weg zum KKR-Hotel wird mir langsam vertraut, diese sich zuerst unmerklich, dann bestimmter von einer der breiten Straßen wegbewegende Kurventangente, schmal, alle zwanzig Meter ein Strommasten, dem man ausweichen muß, leichter Anstieg bis zur Kuppe eines Hügels, an dem sich drei solche Gassen kreuzen, und nach einer Seite führt eine Treppe hinunter ins Häusermeer, auf der Treppe ein paar Kinder, die Spielkarten auf den Stein blättern – nur Kinder sitzen hier so rum, Erwachsene begeben sich an die für sie vorgesehenen Plätze.

Wie beim Wandern in den Bergen immer wieder das Bedürfnis, bis zur nächsten Kurve, zur nächsten Anhöhe zu gehen, um zu sehen, was dahinter ist, ein Ausblick, wie weit? Und dann bis zur nächsten, und so immer weiter.

Auch die Autos haben ihre Plätze, wer keinen Stellplatz vorweisen kann, darf in Japan keinen Wagen anmelden. Gutes Prinzip, das bewirkt, daß die Wohngegenden nicht so verstellt sind wie in den von Autos beherrschten Städten Europas. Manchmal bleibe ich vor einem alten Exemplar stehen, wie vor Jahrzehnten als Kind, wenn ich durch die Seitenscheibe auf den Tachometer schaute, nur daß ich jetzt eher die Sitzbänke aus Leder anstaune und die alten Formen, die nicht so kompakt sind, nicht so serienmäßig wie die heutigen Autos; und die Tatsache, daß sie gepflegt und behütet werden, so daß sie ein längeres Leben führen als sonstwo auf der Welt, die Autos, meine ich, aber die Menschen auch. Der Citroën hier zum Beispiel mit seiner Hebevorrichtung, jetzt ruht er, hat sein Hinterteil gesenkt. Und der Nissan Figaro hier, der eigentlich gar nicht so alt ist, keine zwanzig Jahre, aber die Form erinnert an die fünfziger Jahre, mittlere Showa-Zeit. Die Seitenspiegel, bei den heutigen Modellen kann man sie der Wagenflanke anpassen, das ist natürlich praktisch: hier sind sie kleine Kunstwerke, Ornamente, gewiß, notwendige Ornamente, darin erscheint eine eigene Welt, wenn man will und sich mit genügend Behutsamkeit nähert, wie einst in den kleinen kreisrunden Wasserspiegeln der abgeschnittenen Löwenzahnstengel, gleichermaßen zentripetal und zentrifugal, verdichtend und erweiternd, in der Kreismitte der magische Spannungspunkt. Bodennähe, Sichtung der Steine und Rinnen, der Gräser, der Kletterpflanzen, der Buchtungen im Beton.

Aug in Aug: Fotolinse trifft Seitenspiegel

“Komm, ich zeig dir was.” Der Seitenspiegel ist ein Auge… ähnlich wie der Fotoapparat. Gottseidank gibt es diese kleinen Digitalkameras mit den rechteckigen “Suchern” (das Wort ist geblieben, das Ding oder die Form verschwunden), wo etwas im Fokus bleibt, während meine Augen umherschweifen und irgendwas anderes finden, während der Rahmen darauf wartet, daß etwas Bestimmtes von jener Wirklichkeit auf ihn zukommt, in ihm auftritt und bleibt. Jahrzehntelang habe ich mich von Kameras bei der Weltwahrnehmung gestört gefühlt, aber jetzt, gelobt sei der technischen Fortschritt, wirkt die Kamera als Verlangsamer, sie gibt meinen Wegen einen guten Rhythmus mit deutlich markierten Pausen, führt mich manchmal auf Abwege, die sich als bessere Wege erweisen. Und nimmt mir auch die Angst (während sie mir früher Angst machte: Angst des Klickens, des Aufmerkens, Aufmuckens). Ähnlich wie sonst meinem Kind, dem ich in merkwürdige Winkel, an Ränder ohne Interesse folge, bis ich mich vom Kinder-Interesse anstecken lasse, folge ich der Kamera, die ihren eigenen Willen hat. Eine Ameisenstraße, ein Gesicht in der Menge, ein Schwarm von rosa Mopeds unter der Brücke, ein Mädchen in rosa Kluft, schwarzer Helm mit weißem Totenkopf, die Beine gespreizt, das Maschinchen dazwischen, Zeige- und Mittelfinger gespreizt: Take! Basta… Ich folge ihr nicht zu sehr, nicht immer, der kleinen Kamera, manchmal stecke ich sie weg. Wie ich auch das Kind manchmal antreibe, weil wir irgendwohin müssen.

“Müssen wir?”

“Du willst doch auch!”

*

Das andere, was meinen Fortbewegungsrhythmus beeinflußt, ist das Buch, das ich bei mir trage, Ningen shikakku in diesem Fall. Gehen, lesen, gehen. Das Ganze punktiert von den kürzeren Momenten und rascheren Folgen der Takes , der Aufnahmen. GEHEN LESEN GEHEN GEHEN TAKE GEHEN LESEN GEHEN TAKE… Zehn Seiten im Buch, ein Stadtteil bis zu einer beliebigen U-Bahnstation, dann eine Fahrt, ein Gang bis zu den Kanälen am Pazifik-Rand, dann wieder zehn Seiten, vielleicht auf einer Parkbank.

Gehen? Lesen? Schauen?

Natürlich sind das hier Ausflüge von der Normalität, mit der Gewißheit, bald wieder in diese zurückzukehren. Mein eigentlicher Platz ist bei den Meinigen, am Schreibtisch, und auch dazwischen, zwischen Haus und Arbeitsplatz, da ist mein Platz (wie bei den meisten Menschen). Manchmal dehne ich das Dazwischen, mache Umwege zwischen casa und scrivania , heimlich, wie die meisten Menschen. Heimlich-offensichtlich. Auch zu Hause gibt es die Möglichkeit, der Normalität zu entgehen, immer, überall gibt es sie. Aber ohne die Normalität sind die Ausflüge nichts.

Heute ist der 20. Mai. Ich bestelle einen sogenannten Eiskaffe – sogenannt, weil ich mit dem Wort Eiskaffee immer noch kalten Kaffee mit Speiseeis drin und Schlagobers drauf verstehe, wie vorzeiten im Gasthaus meines Vaters, wo ich selbst die Vanillekugeln aus dem Eisschöpfer in die kalte Brühe plumpsen ließ. Lange habe ich mich gewehrt gegen das Schlürfen von kaltem Kaffee mittels Plastikhalm aus einem mit Eiswürfeln vollgestopftem Glas, schlechte Angewohnheit der Japaner, dachte ich, aus den USA übernommen wie so viele schlechte Angewohnheiten. Meinen ersten Eiskaffee (im japanischen Sinne) trank ich an einem der feuchtheißen Tage Ende Juli, auf die dann in der Regel viele weitere ebenso feuchtheiße Tage und Nächte folgen. Ich schlenderte allein auf einer fast menschenleeren Straße in Nagoya und bekam Lust auf Kaffee, und zugleich lehnte mein Körper ein heißes Getränk ab. Das war vor zehn Jahren, und ich habe eine sehr genaue Erinnerung an die Straße und an das Café, eines von denen, wo man von Frauen in vorgerücktem Alter bedient wird, ein Silberkännchen Sahne neben Halm, Sirupgläschen und Kaffeeglas auf dem Tablett, bequem gepolsterte Stühle, Butzenscheiben, nußbraunes Ambiente. Am selben Tag oder vielleicht am nächsten ist mir das segensreiche Dasein der Getränkeautomaten zum ersten Mal zu Bewußtsein gekommen: tatsächlich kommt es bei diesem Klima immer wieder vor, daß man sein Leben riskiert, wenn man kein kühles Getränk in Reichweite hat, am besten grünen Tee, ohne Zucker oder sonstige Zusätze. Es war auf dem Weg von einer U-Bahnstation zum Historischen Museum, wo ich umgeben von künstlich gekühlter Luft gelangweilt an einer Unmenge von Schwertern und Rüstungen und Schriftrollen, die ich nicht lesen konnte, vorbeispazierte. Trotzdem hat sich mir die historische Bedeutung des Ieyasu Tokugawa eingeprägt, vielleicht nur, weil ich damals gern mit einem Mädchen Tango tanzte, das aus dem selben Ort stammte wie der “große Vereiniger”: aus Okazaki in der Nähe von Nagoya.

*

Frauen und Männer

Osamu Dazai hingegen übte eine starke Anziehungskraft auf die Frauen aus. Er war nicht stolz auf sein Verführerdasein, sondern empfand es als Schande. Seltsamer Don Juan, ein Verführer wider Willen. Ein Schicksal, das ihn in beschleunigtem Tempo zerstörte. “Objektiv betrachtet habe ich die Frauen durch die Prostituierten kennengelernt.” Die Huren empfanden Mitleid mit dem Jungen, sie beschützten ihn, aber zugleich spürten sie die Verführungskraft. “Die Frauen locken mich, und dann, eines Tages, stoßen sie mich plötzlich von sich.”

Im Vorwort des Romans gibt Dazai eine stupende Beschreibung von drei Fotos, die wahrscheinlich alle ihn selbst darstellen, als Kind, als Jüngling und als Mann. Mit keinem kann er sich identifizieren, alle widerstreben dem Betrachter, trotz der Schönheit, die in den Gesichtern aufleuchtet. Auf dem Foto auf dem Deckel des Buchs, das vor mir auf dem Café-Tisch liegt, kann er nicht älter als neununddreißig sein, denn in diesem Alter ist er gestorben. Graues Haar, weiße Strähnen, Dreitagebart, dichte Brauen, eingefallene Wangen, waagrechte Stirnfalten, senkrechte Falten von den Nasenflügeln abwärts, ein rigoros vom Betrachter abgekehrter Blick. Wahrlich ein alter Mann. Osamu! Der letzte Absatz des Romans lautet: “Dieses Jahr werde ich siebenundzwanzig Jahre alt. Mein Haar ist weiß geworden. Die Leute schätzen mich auf vierzig oder älter.”

Und ich? Viele Jahre haben mich die Leute jünger geschätzt, als ich war. Auf dreißig, als ich vierzig war, auf vierzig, als ich fünfzig war. Auf zwanzig, als ich fünfundzwanzig war. Langsam wird die Spanne wieder kleiner, das Schätzen nimmt ein Ende, das Alter spielt keine Rolle mehr, oder die Leute sind einfach nachsichtig, dezent. Aber der Rhythmus, in dem Dazai lebte, frenetisch wie andere Künstler, Mozart, Rimbaud, Fassbinder, ist mir fremd, ich brauche Zeit zur Entfaltung, ich will die Entfaltung; kleine Explosionen lassen mich sinnlos hochschrecken, verstören mich – zerstören mich, wenn ich mich ihnen zu sehr aussetze. Gehen, lesen, take. Punktum und Studium. Viel Studium. Das hatte Dazai nicht nötig. Auch Mozart und die anderen nicht, bei ihnen war alles von Anfang an da, einsetzbar.

|||

Leopold Federmair ( Bio – Bibliographie )

Bisher auf in|ad|ae|qu|at ( u. a. ) :

- J-Sounds

- Eine Reise nach Matsuyama | J-Sounds | salon littéraire |

- Der Schatten über Yukikos Auge ( Junichiro Tanizaki : Sasameyuki ) | J-Sounds | espace d’essays |

- Die Traumbrücke | J-Sounds | salon littéraire |

- Ōgai Mori, Arzt, Soldat und Schriftsteller | J-Sounds | espace d’essays |

- Tokyo Fragmente 1 | J-Sounds | salon littéraire |

- Tokyo Fragmente 2 | J-Sounds | salon littéraire |

|||

HINWEISE

Im Rahmen der Gesprächsreihe WERK LEBEN ( Autorinnenprojekt Lydia Mischkulnig ) ist Leopold Federmair heute , Donnerstag , den 18. 10. im Literarischen Quartier Alte Schmiede ( 1010 Wien , 19 H ) zu Gast . Im Gespräch und in der Lesung aus Federmairs 2010 bei Otto Müller erschienenen Roman Erinnerung an das , was wir nicht waren wird der Grad von Biographischem ( vulgo “Leben” ) und “Werk” zur Debatte stehen .

Eben sind Erzählungen unter dem Titel Die Ufer des Flusses ( Salzburg : Otto Müller 2012 ) sowie Die Apfelbäume von Chaville . Annäherungen an Peter Handke ( Salzburg : Jung und Jung 2012 ) erschienen .

|||