Aufstand der „äussersten Rechten“

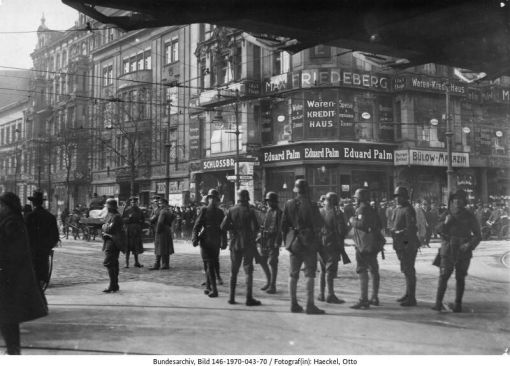

13. März 1920, 06.30 Uhr: Fünftausend Putschisten ziehen singend durch das Brandenburger Tor. Ihre Helme sind mit weissen Hakenkreuzen bemalt.

Die Putschisten gehören zur „Brigade Ehrhardt“. Das Freikorps besteht aus Angehörigen der ehemaligen Kaiserlichen Marine. Kommandiert wird die Elitetruppe von Hermann Ehrhardt, einem antisemitischen, völkischen, Republik-feindlichen Korvettenkapitän. Die Brigade gilt als die beste deutsche militärische Einheit.

Genau 13 Monate nachdem die Weimarer Regierung ihre Arbeit aufgenommen hatte, versuchen die Aufständischen das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Die Niederlage des Ersten Weltkrieges können sie nicht verkraften. Im Januar 1920 war der Versailler Vertrag in Kraft getreten. Die darin befohlene radikale Abrüstung empfinden sie als Schande. Sie sprechen von Demütigung und schmachvollem Friedensdiktat der Alliierten. Viele der Putschisten möchten das alte Kaiserreich wiederherstellen. Ihre Hauptfeinde sind die Sozialdemokraten, die anderen Demokraten, die Kommunisten – und vor allem die Juden. Viele der Umstürzler werden später glühende Nazis und treten der SS bei.

Neue Mission

Im April 1919, fünf Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs, machte die Brigade Ehrhardt erstmals landesweit von sich reden, als sie die sozialistische Münchner Räterepublik niederschlug. Jetzt ist sie in neuer Mission unterwegs.

Im Versailler Vertrag diktierten die Siegermächte des Ersten Weltkrieges den Deutschen eine rigorose Entmilitarisierung. Deutschland wurde verpflichtet, die Armee auf 100’000 Mann und die Marine auf 15’000 Mann zu reduzieren. Das bedeutete: die 250’000 Mann starke Reichswehr (inklusive Freiwilligenverbände) musste radikal ausgedünnt werden. Vor allem die Freikorps, wie die Brigade Ehrhardt, sollten aufgelöst werden.

Gegen den Abbau des Heeres

Ende Februar befiehlt deshalb Gustav Noske, der deutsche Kriegsminister (Reichswehrminister), die Auflösung der Brigade Ehrhardt. Doch der weigert sich und erhält Unterstützung von General Walther von Lüttwitz, dem General des Reichswehr Gruppenkommandos I Berlin.

Freiherr von Lüttwitz, ein dekorierter Infanteriegeneral des Ersten Weltkrieges, lehnt den Versailler Vertrag ab. Vor allem wehrt er sich gegen den geforderten Abbau des deutschen Heeres und gegen die Auslieferung von 900 Offizieren, denen die Alliierten Kriegsverbrechen vorwerfen.

Ultimatum

Lüttwitz fordert nun den sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert auf, den Auflösungsbefehl der Brigade Ehrhardt zurückzunehmen. Gleichzeitig stellt der General ein Ultimatum. Er verlangt den Rücktritt des Reichspräsidenten, des Reichskanzlers und der Regierung sowie die Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen. Ziel ist die Liquidation der Weimarer Republik. Zudem will er auch Oberbefehlshaber der gesamten Reichswehr werden.

Reichspräsident Friedrich Ebert und Kriegsminister Noske lehnen das Ultimatum ab. Unverständlich aus heutiger Sicht ist, weshalb sie den Freiherr nicht sofort verhaften liessen, sondern ihm nur „nahelegten“ zurückzutreten.

Komplott

Lüttwitz denkt nicht an Rücktritt. Er verbündet sich mit Hermann Ehrhardt und seiner Brigade. Zusammen mit General Erich Ludendorff bereiten sie den Sturz der demokratisch gewählten Weimarer Regierung vor.

Ludendorff war im Ersten Weltkrieg Stellvertreter von Armee-Chef Paul von Hindenburg. Beide hatten wenige Monate vor dem Putsch mit der „Dolchstosslegende“ Aufmerksamkeit erregt. Diese Verschwörungstheorie besagt, dass die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg militärisch nicht geschlagen worden wäre, wenn ihr nicht das „internationale und bolschewistische Judentum“, die Sozialdemokraten und andere Demokraten in den Rücken gefallen wären. Sie alle hätten die Armee „von hinten erdolcht“.

Ziel der Legende war es, die militärische Niederlage der Deutschen schönzureden und die ramponierte Moral der Soldaten zu heben. Ferner sollten die Linke, die Demokraten und die Juden für die Niederlage verantwortlich gemacht werden. Ludendorff unternimmt später – 1923 – zusammen mit Hitler den Münchner „Bräuhausputsch“, der scheitert.

„Politiker der äussersten Rechten“

Laut dem Historiker Heinrich August Winkler gehören zu den Verschwörern „Politiker der äussersten Rechten, die meist aus dem konservativen evangelischen Bürgertum der altpreussischen Provinzen kamen“. Das sind „Grossgrundbesitzer, Offiziere, Angehörige des beamteten Bildungsbürgertums“.

Unternehmer und Industrielle seien eher gegen den Putsch gewesen, schreibt Winkler. Auch in der Armee hätten Kräfte überwogen, die fürchteten, ein Staatsstreich der äussersten Rechten würde „einen massenhaften Zulauf zur radikalen Linken“ auslösen.

Nächtliche Krisensitzung

In der Nacht zum 13. März zieht die Brigade Ehrhardt los. Die Regierung erhält schnell Wind davon. Unter der Führung von Reichspräsident Ebert tritt sie gegen vier Uhr früh zu einer nächtlichen Krisensitzung zusammen.

Doch die Militärführung ist nicht bereit, die Regierung zu verteidigen. General Hans von Seeckt, der Chef der Heeresleitung der Reichswehr, soll gesagt haben: „Truppe schiesst nicht auf Truppe“. Die Armee, die die Regierung hätte schützen müssen, verhält sich passiv und spielt so den Aufständischen in die Hände. Viele Armeeangehörige zeigen Sympathien für die Putschisten.

Ohne Hilfe der Armee ist die Regierung schutzlos. Sie beschliesst, aus Berlin zu fliehen und den Generalstreik auszurufen. Um 06.15 Uhr steigen der Reichpräsident, der Reichskanzler und die Minister in Autos, die im Hof des Regierungsgebäudes bereitstehen. Sie fliehen nach Dresden und später nach Stuttgart.

Fünftausend Putschisten versammeln sich am frühen Morgen des 13. März – unter den Augen vieler Schaulustigen – vor dem Brandenburger Tor.

Das Berliner Regierungsviertel wird von der Brigade Ehrhardt umzingelt, das Regierungsgebäude wird besetzt. Strassensperren werden errichtet. „Halt! Wer weitergeht, wird erschossen“, heisst es auf einem Transparent.

Wolfang Kapp, ein Judenhasser und Beamter (Generallandschaftsdirektor) wird von den Aufständischen zum Reichskanzler und preussischen Ministerpräsidenten proklamiert.

Kapp hatte die rechtsradikale, nationalistische, antisemitische und völkische „Deutsche Vaterlandspartei“ gegründet. Er beklagt die „Herrschaft“ der Linken, der Demokraten, der Journalisten und der Gewerkschaften. In Deutschland würde ein „jüdisches Regiment“ errichtet.

Doch Kapp, von Lüttwitz und Ludendorff haben sich verkalkuliert. Die Ministerialbeamten weigern sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Auch die Bevölkerung schlägt sich nicht auf die Seite der Putschisten. Der von der Linken und den Gewerkschaften ausgerufene Generalstreik setzt dem Putsch nach hundert Stunden ein Ende.

Zwölf Millionen Menschen gehen in ganz Deutschland gegen die Aufrührer auf die Strasse. Es ist die grösste Menschenansammlung, die Deutschland je sah. Vielerort kommt es zu Gewaltausbrüchen. In Leipzig erschiessen Gegner der Weimarer Regierung 40 aufständische Arbeiter.

Nach dem Kollaps des Putsches richtet die Marinebrigade Ehrhardt bei ihrem Auszug aus Berlin ein Blutbad an. Als sie unter den Klängen des Deutschlandliedes durch das Brandenburger Tor zieht, wird sie ausgepfiffen. Einige der Putschisten schiessen daraufhin in die Menge und töten zwölf Menschen.

Kapp versteckt sich nach dem Zusammenbruch des Aufstandes einige Tage lang und flüchtet dann. Der Historiker Horst Möller spottet: „Der Reichskanzler flüchtet nach Schweden.“ Dort wird er festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Er stirbt 1922 in Leipzig an Krebs.

Attentate, Morde

Die Brigade Ehrhardt wird aufgelöst. Einige ihrer Mitglieder bilden anschliessend eine Untergrundbewegung: die rechtsterroristische Geheimorganisation „Consul“. Ihre Aktivisten verüben – mit dem Ziel, die Weimarer Republik zu stürzen – zahlreiche Attentate und Morde.

Am 26. August 1921 wird Finanzminister Matthias Erzberger erschossen. Am 24. Juni 1922 wird der liberale, jüdische Aussenminister Walther Rathenau auf dem Weg in sein Büro vom 23-jährigen Studenten Erwin Kern mit fünf Schüssen niedergestreckt. Gleichzeitig wirft der 26-jährige Maschinenbauingenieur Hermann Fischer eine Granate in sein Auto.

Kurze Verschnaufpause

Der gescheiterte Putsch bringt dem sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert und der Regierung von Reichskanzler Gustav Bauer eine Verschnaufpause. Lange dauert sie nicht.

Im Ruhrgebiet muss die Reichswehr kommunistische Aufstände niederschlagen. Bei den Wahlen zum ersten Reichstag am 6. Juni 1920 erleiden die regierenden drei Weimarer Koalitionsparteien schwere Verluste und verlieren die absolute Mehrheit. Schlechte Nachrichten jagen sich: Inflation, Aufstände, Putschversuche, Regierungskrisen, Wirtschaftsmisere, sechs Millionen Arbeitslose, Armut, politische Instabilität, Auflösung des Reichstags, Notverordnungen.

Am 6. November 1932 gewinnt Hitlers NSDAP mit 33,1 Prozent die Reichstagswahlen. Am 10. Januar 1933 wird er zum Reichskanzler ernannt.

***

Literatur:

Hörst Möller: Die Weimarer Republik, Piper 2018

Heinrich August Winkler: Weimar 1918–1933, C. H. Beck 2018

Siehe auch:

Journal21.ch: Ein Gastwird als Staatspräsident

Journal21.ch: „Reif für irgendeine Diktatur“

Journal21.ch: „Moralisch ungeeignet“