Das Jahr in 151 Bildern

1. Januar: Massaker im Nightclub

27. Januar: „Der Brexit wird phantastisch sein“

15. Januar: Ein Kinderchor für Xi

16. Januar: Abschied von der First Lady

18. Januar: Der weisse Tod

21. Januar: „Trump ist nicht Amerika, wir sind Amerika“

20. Januar: Neues Leben in Ruinen

21. Januar: „Freu dich, Hamburg!“

21. Januar: Stelldichein der Populisten

1. Februar: Adieu L'Hébdo

3. Februar: Mit geballten Fäusten

3. Februar: Bukarest, die Macht der Strasse

12. Februar: „Rote Karte für rechte Arroganz“

12. Februar: „Ein wunderbarer Bundespräsident“

12. Februar: „Moonlighting“

26. Februar: Turbulente Oscar-Verleihung

6. März: „Die drey scheenschte Dääg“

14. März: 350'000 auf der Flucht

Viele Flüchtlinge werden in überfüllte Lager in der Wüste gepfercht. Ob sie je ihr Zuhause wiedersehen, ist ungewiss. (Foto: Keystone/EPA/Omar Alhayali)

4. März: Sieben Monate ohne Regierung

15. März: Der vergessene Krieg

17. März: „Angespannt kühl“

19. März: Freysinger abgewählt

19. März: Darbellay gewählt

19. März: Das schaffte nicht einmal Breschnew

18. März: „Roll over Beethoven“

3. April: Terror in der Metro

(Foto: Keystone/EPA/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kreml-Pool)

3. April: Ein Präsident namens Lenín

4. April: Giftgas in Syrien

7. April: Anschlag in der Fussgängerzone

16. April: Mehr Macht für Erdoğan

16. April: „Tag der Sonne“

23. April: Freie Fahrt für den „Sonnenkönig“

29. April: 40 Millionen demonstrieren

30. April: Tod am Nuptse

6. Mai: Konkurrenz für Airbus und Boeing

21. Mai: Kalt geduschte Gegner

12. Mai: Rouhani bleibt

19. Mai: Tränengas in Caracas

20. Mai: Der 350 Milliarden Dollar-Deal

20. Mai: Pippa in St. Galler Spitzen

23. Mai: Terror am Pop-Konzert

24. Mai: Kopftuch für den Papst

26./27. Mai: Einer gegen alle

28. Mai: Keine Freunde

29. Mai: Die dargebotene Hand

8. Juni: Theresas May-Day

14. Juni: Inferno im Wohnturm

16. Juni: Kanzler der Einheit

16. Juni: Gewalt gegen Journalisten

17. Juni: Flammenmeer

18. Juni: 137 Stimmen geben den Ausschlag

24. Juni: Patronen gegen „die Zionisten“

25. Juni: Die Familie unter Trümmern

8. Juli: Der Chaoten-Gipfel

9. Juli: Gruppenbild mit Damen

13. Juli: Tod von Liu Xiaobo

Mittelmeer: 3'500 Tote

16. Juli: „Wir reissen ihnen den Kopf ab“

25. Juli: „Manne, mir blybe dranne“

31. Juli 2017: Korruption, Geldwäsche

1. August: Ein Küsschen zum Abschied

4. August: „I don't take vacations“

4. August: 55 „gefühlte“ Grad Celsius

10. August: Fake News

11./12. August: Mit dem Auto in die Menschenmenge

25. August: Verstädterung

17. August: Anschlag in Barcelona

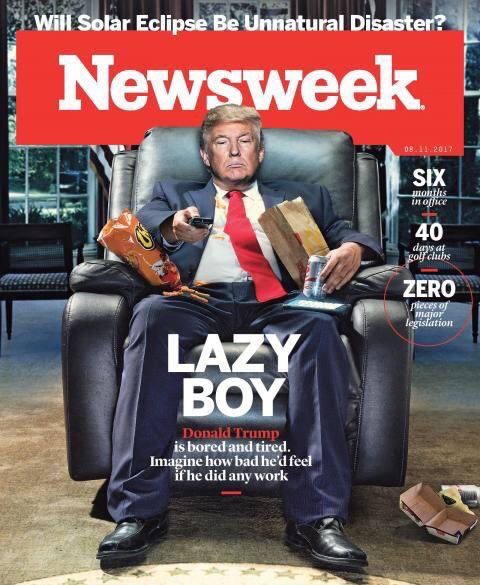

20. August: Schräge Sprüche

23. August: Drei Millionen Kubikmeter Gestein

3. September: Ist das eine Wasserstoffbombe?

6. September: Wird sie ausgeschafft?

8. September: 295 km/h

12. September: Geliebt, geachtet, gefürchtet

September: „Ethnische Säuberung“

19. September: Ein Kronprinz - und zwei andere

24. September: Nein Zur Rentenreform

19. September: Noch hat sie gut lachen

24. September: Gerupft

25. September: Eklat

20. Oktober: Ende von „Jamaica“

28. September: Trauernde Bunnys

30. September: Das „Wall Street Journal“ in Nöten

1. Oktober: Sieg der Separatisten

3. Oktober: „The deadliest mass shooting in US history“

7. Oktober: Stare über Ungarn

4. Oktober: Nobelpreis für einen Schweizer

6. Oktober: Der Nobelpreis geht nach Genf

15. Oktober: Rechtsrutsch

17. Oktober: 80-jährige Karriere

Oktober: Ein Staat zerfällt

19. Oktober: Die „Dämonen“ des Harvey Weinstein

21. Oktober: Ein tschechischer Trump?

Oktober: Help Catalonia

27. Oktober: Der letzte Flug

4. November: Der stürmische Prinz

11. November: „Ich glaube ihm wirklich, wenn er das sagt“

14. November: Der „Islamische Staat“ ohne Staat

30. Juni: Der Langzeit-Despot

21. November: Jubel in Harare

22. November: Lebenslänglich für Mladić

27. November: Harry & Meghan

29. November: Suizid im Gerichtssaal

29. November: Nordkorea jubelt

5. Dezember: „Unerreichbar“

7. Dezember: Die Geister, die er rief

„California Inferno“

21. Dezember: Gewonnen und doch verloren

Und zum Schluss noch dies...

(Zusammengestellt von hh, © Journal21.ch)