Der literarische Troll

Spekulationen zum Verständnis einer Funktion als Figur

(Essay, Beta)

2 Der Troll als Funktion

2.1 Geschichten und Orte

PEER GYNT.

Nein!

(Mit gedämpfter Stimme, aber heftig und schreckend.)

Du, ich verwandel’ mich in einen Troll!

Ich komm’ an Dein Bett heut, wenn Mitternacht voll.

Hörst Du dann ein Geschab’ und Gekratze,

So denk nur nicht etwa, das wär’ bloß die Katze.

Henrik Ibsen, Peer Gynt

Warum soll hier von einer Funktion gesprochen werden? Und kann man sich die Trollfunktion jenseits der Netzkultur auch als eine historische vorstellen? Mit einem weichen Trollbegriff wären verschiedene anonyme, sprachbasierte Interventionen im Offline-Rückraum denkbar. Leserzuschriften an Zeitschriften ohne Adressanten, vermummte Eingriffe auf oder aus Versammlungen oder Demonstrationen. Telefonbelästigungen, Stalking (hier wäre die Ahnung eines Körpers schon der Text), Flugschriften und deren Distribution, Textfälschung, Piratensender, Denunziantentum undsoweiter wären zu analysieren.

Jedes Jahrhundert wäre vielleicht, gemessen an seinen zeitspezifischen Medien, aus seinen Trollfunktionen heraus lesbar. Und auch in literarischen Werken würden aus so diachroner Perspektive, solche Funktionen einerseits zu benennen, andererseits Werk oder Werkteil selbst mit solcherlei Funktionsmerkmalen ausgestattet worden sein, was zu beweisen wäre. Vermutlich würde eine Analyse der Geschichte der literarischen Zensur aus dieser Sicht eine Menge an Beispielen zutage bringen, die auf strukturelle Analogien zu heutigen Trollverdächtigungen und deren Behandlung verwiesen.

Eine gewichtige und feinere Unterscheidung, die der notwendigen Bedingung von Anonymität von Äusserung hinzuzufügen wäre, zielte aber auf eine noch weniger trennscharfe und weiter auszuhandelnde Bedingung solch einer auch nichtkommunikativen Kommunikation.

Ein Troll kann den Anschein erwecken, vieles zu wollen und dies auch zu kommunizieren bzw. zu argumentieren. Einige Kommentare, Beiträge, Threads weiter mag er auch schon das Gegenteil seines Gesagten behaupten. Betrachtet man den Troll als spezifische Ausprägung einer unerwünschten Einlassung, so gelten seine Formen der Einlassung nicht unbedingt der Gestaltung und Strukturierung eines Diskurses, sondern auch und vor allem: der fortzusetzenden Auflösung und Zerstörung dessen mit seinen eigenen Mitteln.

Intention und Wollen dieser Textfunktion ist die (nach und nach) absolute Erringung und Kontrolle von Aufmerksamkeit für diese / seine Funktion und dieses Ziel kann je nach Publikum, Thema (eines Beitrags / Forums / Blogs / Artikels) bzw. Toleranz der Administration zu je unterschiedlichen Entfaltungen solch einer Nicht-Persönlichkeit führen.

Am 8. Februar 1990 (8) um 20:41, wie jetzt noch in einer Newsgroup-Dokumentation belegt, findet sich eine der ersten den Enzyklopädien bekannten Benennungen bzw. Zuweisungen eines Textes (einer Person) mit dieser Figur als Funktion. Eine Funktion auch deshalb, weil schon in diesem Beispiel eine doppelte Adressierung, an den Bezeichneten bzw. Verursacher des Textes, aber auch an den Text selbst stattfindet, dem die Basis subjektiv-rationalen Sprechens entzogen wird.

“You are so far beyond being able to understand anything anyone here says that this is just converging on uselessness. The really sad part is that you really believe that you’re winning. You are a shocking waste of natural resources – kindly re-integrate yourself into the food-chain. Just go die in your sleep you mindless flatulent troll.”

Das Oxford English-Dictionary (9) markiert in den folgenden Jahren weitere Stationen des Begriffs und zitiert den Toronto Star vom 23.2.1995, quasi definitorisch:

“Posts that designed to encourage angry responses are called trolls because the purpose is to fish for flames.”

Und weisst diese Posts (und nicht nur ihre Verursacher) mit Merkmalen masochistischer Veranlagung aus bzw. verortet diese im Gebiet der Konfliktsuche.

Dont feed the troll (10) lautet der allgemein anerkannte Ratschlag im Umgang mit solchen Streitsüchtigen, denn das einzig wirksame, was diese Wesen von ihrem Tun ablassen liesse, sei die schlichte Ignoranz ihres Vorhandenseins. Und nur die Bestätigung ihres Vorhandenseins, so die paradoxe Wendung, ist ihnen Nahrung zur Sicherung ihrer vagen Existenz.

Den Trollen Nahrung zu geben, sie also (für andere) also solche zu identifizieren, ohne diese aber weiter zu köstigen, so glaubte man eine Zeitlang, war höchstens noch in der Verfütterung von Fischen (11) in der Form von Zeichenfolgen wie <°)))>< möglich, oder mit anderen Labelungen und Attestaten ihrer Funktion. Dies allerdings nur, um andere zu warnen, ein weiteres Kümmern um das Textbetteln der Funktion zu unterlassen im aufrechten Interesse an einem störungsfreien Diskurs bzw. an einem geordneten Weiterweben des Textdickichts.

Um bei der Lebensraummetapher Wald zu bleiben: Leben einige Mythentrolle auch im Wald und finden dort Unterschlupf hinter Bäumen, Gräsern und im Unterholz, so wollen auch jene ausgeschildert werden. Der interessierte Newbie in einem Forum / einer Diskussion wird es danken, Zeit und Energie nicht an eine Textfunktion verschenkt zu haben, die sich einzig an diesen Vorgang adressiert.

Hierbei handelt es sich immer noch um den jüngsten Stand der Konvention nichttechnischen Umgangs mit dieser Funktion. Es handelt sich um einen pragmatischen, manchmal aber auch nicht praktikablen Lesemodus von Text, denn die Intentionalität des Textappells, der im Trollfalle auch nur reine Attentionalität sein mag, scheint selten vollständig klärbar.

Die oben zitierten Fälle und Definitionen beziehen sich auf Textproduktion, die man abstrakterweise auch pragmatischen Text nennen könnte. Gemeint sind damit normale Formen der Sachdiskussion bzw. des Informationsaustauschs. Oder etwas abstrakter formuliert: sich summierende Äusserungsakte, die auf Welt und ihre Tatsächlichkeit rekurrieren, vor deren Vorstellung eine Kommunikationsgemeinschaft üblicherweise operiert.

Eine literarische Kommunikation, d.h eine Kommunikation über oder als Literatur, muss in diesem Zusammenhang als Besonderheit begriffen werden. Vorstellbar wäre beispielsweise auch ein anschwellendes Textprodukt, das trotz oder vor allem in Kommentarteilen oder an anderen Schnittstellen der Interaktion, pragmatischen Diskurs simulierte, als vollumfänglich fiktionales Produkt, als poetisches oder literarisches Werk zu lesen. Eine je nach persönlich angelegtem Literaturbegriff völlig legitime Sache.

Oder das wäre wohl die häufigere Variante – : Ein Werk wird als hybrid-poetisches Werk gelesen und die sich darin mehr oder weniger aufeinander beziehenden Texte als dessen Werkteile, Werkmaterialien, Sprachzeugnisse etc. rezipiert, wie es bspw. manchen Literarischen Weblogs als mögliche Lektüreanweisung / -option zugeeignet (12) wird:

(…)

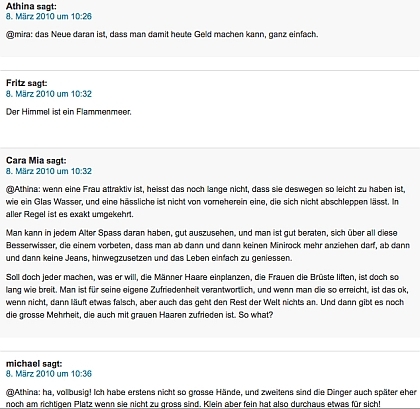

In letzterem schlägt das Gesamtgebilde vor, selbst Literatur zu sein und empfiehlt die Art und Weise der Rezeption dieses Werks mit anderen Regeln. Die dort (vermeintlich oder nicht) tätigen Autoren und Kommentatoren sind damit wreader (13) mit besonderer funktionaler Ausstattung, können beispielsweise ihre Rollen abschütteln und selbst den Figurenstatus in einem literarischen Spiel der Dialoge und Textsorten erhalten.

In solch einem (gedachten, antizipierten, gemutmassten) Umfeld wäre die Trollfunktion als paraliterarische Einlassung eine andere, und verdiente genauere Betrachtung.

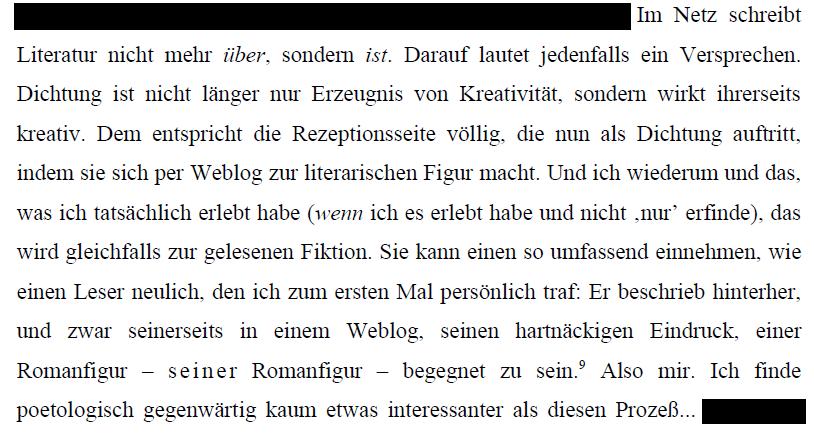

Unter diesen Umständen hiesse das: Zwar zielt ein gewöhnlicher Troll(text) hauptsächlich auf den Erwerb von Aufmerksamkeit ab. Doch würde man diesen als einzigen Zielimpuls beschreiben, überginge man weitere Aspekte seines Textseins in der zunehmenden Menge von Text in interaktiven Medien. Neben den Einlassungen, die im Grossen auf nichts Bezug nehmen als eine durch ihre Einlassung markierten Gegen- oder Nebenposition (auch wäre ein reiner Affirmationstroll denkbar), lassen sich weitere Intentionspunkte feststellen, die diese Trollfunktion von Text als Absicht (intentionalistisch) mit Inhalt ausstattet.

Next: 2 Der Troll als Funktion – 2.2 Der subjektive Troll

—————–

8 Miller, Mark S. (1990-02-08). “FOADTAD”. alt.flame. Retrieved on 2009-06-02. “Just go die in your sleep you mindless flatulent troll.” (Q)

9 Q: Retrieved 1 March 2010. OED gives an example from alt.folklore.urban (Usenet newsgroup), 14 Dec 1992

10 http://www.dontfeedthetroll.de/ und http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Plonk

12 Aus: Alban Nikolai Herbst, Das Weblogs als Dichtung. Einige Thesen zu einer möglichen Poetologie des Weblogs. Berlin, 2005 (Q)

13 das sind Reader, die zugleich durch ihr Leseverhalten zu Writern werden, einer Vermischung von Lesen und Schreiben (der Begriff wurde von George Landow erstmals verwendet: Technology transforms readers into reader-authors or wreaders, Landow 1994, 14)., Quelle / mehr: http://weblog.histnet.ch/archives/23

Q*

Q*