Oberhirten Kommentar

“Tirol verliert seine Seele”

Die Konsumenten wollen ganz offensichtlich nichts hören. Sie kaufen munter bei den gierigen Diskontern und freuen sich über Milch- und Fleischpreise wie ‚anno Schnee‘. Kostet jetzt doch das Kotelett, das auf dem sündteuren 1.000-Euro-Weber-Grill brutzelt weniger als eine Handsemmel. Und der Tourismus als Hauptprofiteur gepflegter Tiroler Kulturlandschaften hofft wie immer. Nicht nur auf neue Gästerekorde sondern auch auf ein Wunder: Dass Tirols Kulturlandschaft erhalten bleibt, obwohl deren Pflege über kurz oder lang mit Sicherheit ausbleiben wird. Trotzdem wirbt man so als ob es kein morgen gäbe. Und das, obwohl die romantischen Almen und entspannte Wanderungen entlang blumenübersähter Bergwiesen bald schon der Vergangenheit angehören könnten.

Offiziell will derzeit niemand zur Kenntnis nehmen, dass unser Land vor dem größten Umbruch seit Menschengedenken steht. Denn mit dem Verschwinden der kleinteiligen Berglandwirtschaft ist’s aus mit Lustig. Tirol ist im Begriff, seine Schönheit und seine Seele zu verlieren.

Einige Zahlen gefällig?

Wachsen oder Weichen. So tönten Bauernfunktionäre und Raiffeisenbänker lange Jahre in aller Offenheit. Landauf-landab warben sie für Investitionen (mithilfe von Raiffeisenkrediten) in teure Erntemaschinen, Melkanlagen und Stallungen. Wer nicht mitmachte war aus dem Rennen. Dieser verqueren Agrarpolitik und dem mit dieser Industrialisierung verbundenen Preisverfall fielen in Österreich allein zwischen 1990 und 2010 100.000 Bauernhöfe zum Opfer. Das sind etwa 5.000 Höfe im Jahr.

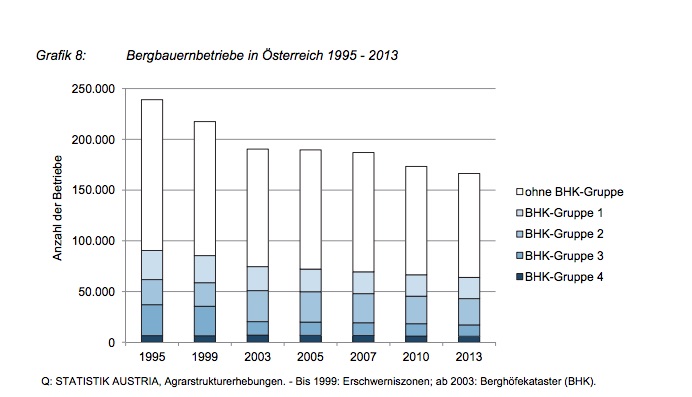

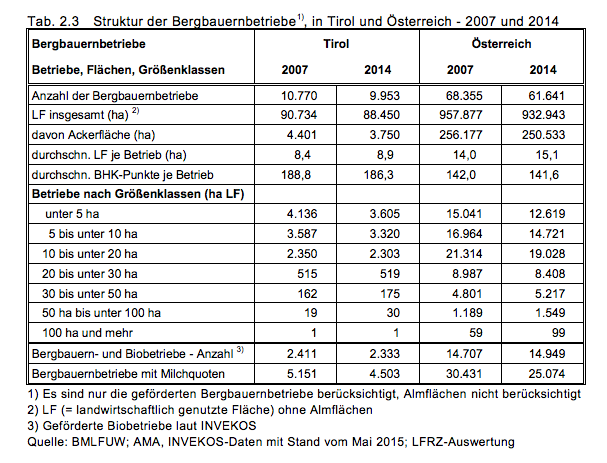

Zwischen 2003 und 2013 sank die Zahl der Bergbauernbetriebe um 14,2 % was nichts anderes heißt, als dass österreichweit 10.608 Höfe für immer zugesperrt worden sind. Die Zahlen für Tirol: In Tirol schlossen 817 Bergbauernhöfe zwischen 2007 und 2014, das sind rund 7,6 %. (österreichweit 9,82 %). Ein Faktum sticht heraus: während 845 Tiroler Höfe zusperrten, die zwischen 5 und 20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche bearbeiteten, nahm die Zahl der Großbetriebe um 28 zu. Mit anderen Worten: Es sind kleine beäuerliche Betriebe, die aufgegeben werden. Wachsen oder weichen nennen das die Bauernbundvertreter.

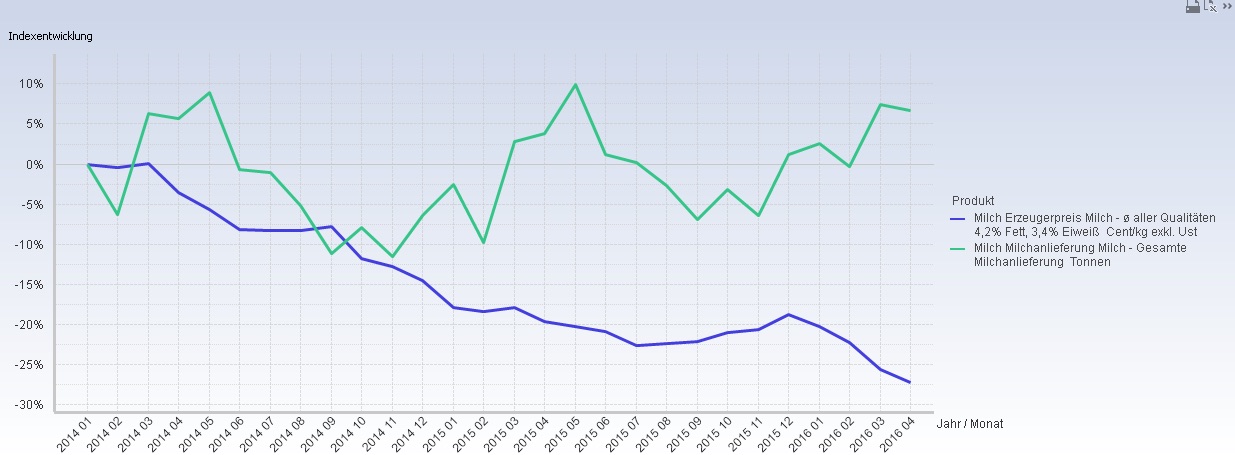

Aber das war noch nicht alles. Denn derzeit dürfte das historisch größte ‚Bauernsterben‘ stattfinden. Was wunder, wird doch ein Liter Milch billiger verkauft als dieselbe Menge abgestandenes Wasser, das in den Geschäften als Mineralwasser verkauft wird.

Allmählich begreifen auch jene, die in den Bauern vor allem konservative Subventionsempfänger sehen, die gravierenden kulturellen Umwälzungen, die auf ein flächendeckendes Bauernsterben folgen würden. Nicht gefährdet sind „Volksmusik“, Lederhosen und Dirndl. Vom Aussterben bedroht sind allerdings Kulturlandschaften wie Almen und Bergwiesen. Denn im Verständnis der neokapitalistischen Gesellschaft sind beide völlig unrentabel und damit überflüssig.

Der für unsere Bauern katastrophale Absturz des Milch-Erzeugerpreises im Gefolge der Aufhebung der Milchkontingentierung zeigt auf, wohin die Reise geht: in Richtung riesiger agro-industriell-chemisch-pharmazeutischer Komplexe. Vergleichbar mit dem einst verteufelten Kolchosensystem der UdSSR. Im Unterschied zur kommuistischen Variante arbeiten die landwirtschaftlichen Agro-Profitkolosse der Zukunft mit Gewinn. Was beiden gemein ist? Die rücksichtslose Wirtschaftsform. Umweltschutz, tiergerechte Haltung etc. waren und sind für Kolchosen wie auch für Agro-Profit-Kolosse Fremdworte.

Tirol droht der Verlust seiner Seele

Das Land Tirol – das kann ohne jede Übertreibung behauptet werden – verdankt die einzigartigen Kulturlandschaften seinen Bauern, vor allem aber den Bergbauern. Heute noch fallen etwa 65 % der Tiroler Bauernhöfe unter die Kategorie „Bergbauernhof“. Wer nun behauptet, Tirols Berglandwirtschaft werde von den Verheerungen neoliberalen Wirtschaftens verschont irrt.

Denn in Tirol gibt die Zahl der Höfeschließungen zwischen 2007 und 2014 allen Grund zur Sorge. 817 Bergbauernhöfe schlossen die Stalltüre in dieser Zeit für immer, das sind rund 7,6 %. (Österreichweit 9,82 %). Ein Faktum sticht heraus: während 845 Höfe zusperrten, die zwischen 5 und 20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche bearbeiteten, nahm die Zahl der Grobetriebe um 28 zu. Mit anderen Worten: Es sind kleine beäuerliche Betriebe, die aufgegeben werden. Und es sind die Kleinbauern, die die eigentliche „Seele Tirols“ sind und waren.

Kein Witz: Petition statt Politik lautet offenbar die Devise der Tiroler Landwirtschaftskammer

Die Standesvertretung der Tiroler Bauern, die Tiroler Landeslandwirtschaftskammer, hat sich zu einer einzigartigen Aktion entschlossen: Sie verzichtet auf konkrete Politik und startet stattdessen eine Petition. Der Text soll aufrütteln:

„Ich bin für den Erhalt der kleinstrukturierten Berglandwirtschaft. Die derzeitige Preissituation ist für Bauernfamilien existenzbedrohend! Dauert die Milchkrise noch länger an, droht in Tirol ein Bauernsterben.“ (Quelle)

Allein: die Landeslandwirtschaftskammer hätte Jahrzehnte Zeit gehabt, etwas für genau diese Kleinlandwirte, meist Bergbauern, zu tun. Die Aktion kommt mir vor wie der legendäre Zauberlehrling, dem nur noch die Bemerkung über die Lippen kommt: Die Geister die ich rief, werd ich nicht mehr los…

Dass die teils hochbezahlten, meist nach politischer Einstellung ausgewählten Kämmerer jahrzehntelang alle Entwicklungen verschlafen haben, die Politik sehr einseitig nach der Doktrin einer Partei ausgerichtet haben und einen Zwilling namens Raiffeisen an ihrer Brust nährten soll hier doch zumindest Erwähnung finden.

Jetzt hätte ich mir zumindest erwartet, dass die Kammer dem aus Tirol stammenden Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ‚das Messer‘ ansetzt. Weit gefehlt. Man parliert hin und parliert her. Und solange keine konkreten Maßnahmen getroffen werden, betrachte ich die Petition als politischen Theaterdonner, der zur Zeit der Opportunität geschuldet ist. Und um den Zwangsmitgliedern, den Bauern zu signalisieren: „wir tun etwas für euch“. (Ich habe die Petition trotzdem unterschrieben, denn der Text ist richtig und trifft den Punkt. Ich bin der Meinung: wenn es um unsere Tiroler Bergbauern geht gibt’s keine ideologsichen Scheuklappen.)

Die Zivilgesellschaft kann mehr als nur Petitionen unterschreiben

Ich setze auch in dieser tristen Sitaution unserer Berglandwirtschaft auf die Aktivität unserer Zivilgesellschaft. Wie ihr wisst, habe ich zusammen mit Freunden die „Schule der Alm im Valsertal“ ins Leben gerufen. Einerseits, um Bergmähder und Almen im Valsertal unter Mithilfe von Freiwilligen zu hegen und zu pflegen. Andererseits, um die Probleme der Bergregionen vor Ort zu zeigen. Also Aktivitäten, die schon längst seitens der Politik und der Standesvertretung massiv zu starten gewesen wären.

Die Schule der Alm: eine Aktivität der Zivilgesellschaft ohne jede Förderung oder Subvention

Die Schule der Alm beginnt am 1. und 2. Juli mit ihrem Kursprogramm, das die Absolventen in die Lage versetzen soll, in Hinkunft als freiwillige Alm- und Bergmahdhelfer tätig werden zu können. Wir verzichten mit voller Absicht auf jede finanzielle Unterstützung seitens des Landes oder der Kammer, aber auch seitens der EU. Damit bleiben wir frei und sind nicht gezwungen, Mißstände verheimlichen zu müssen.

Wer sich dafür interessiert: es sind noch Plätze in allen vier Kursen frei. Mehr Information gibt es hier.

Dieser Text erschien im Ressort “Landbote“. Heimat des Oberhirten und Schauplatz der Debatten, rund um das kulturelle Erbe unseres Lebensraums.