Weiterer Bericht von der unendlichen Analyse

Die Musik des Unbewussten

03.12.2012 | Hamburg

Je kürzer, schmaler, die Bücher, umso mehr Stoff steckt darin, das ist mir schon einmal begegnet, bei Hans Joachim Schädlich mit seinem Buch „Kokoschkins Reise“ und jetzt bei Iris Hanika erlebe ich es mit „Tanzen auf Beton“ erneut. Ganz anders zwar, aber es ist auch eine ganz andere Geschichte, sofern man überhaupt von Geschichte sprechen kann.

„Tanzen auf Beton“ zu lesen, war ein Vergnügen, aber wie bespricht man dieses Buch, das der Verlag als „Roman“ verkauft (weil im Buchhandel alles außer Gedichten und Sachbüchern ein Roman ist). Am ehesten trifft es der Untertitel, den das Buch trägt: „Weiterer Bericht von der unendlichen Analyse“. Allerdings muss man Hanika, oder zumindest ihr Buch „Die Wette auf das Unbewusste“, das sie gemeinsam mit ihrer Analytikerin Edith Seifert geschrieben hat, kennen, um sich einen Reim machen zu können auf diesen Untertitel. Das Buch und das Lesevergnügen funktioniert auch ohne dieses Wissen, die Einordnung aber erleichtert es. „Protokoll einer Selbstheilung“ nennt es Frank Schäfer in der Zeit.

Was wird nun geheilt in diesem Buch und womit?

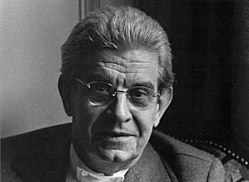

Iris Hanika hat von 1991 bis 1997 eine lacanianische Psychoanalyse gemacht. (Jaques Lacan 1901 - 1981 entwickelte Freuds Psychoanalyse weiter und machte sich damit ebenso viele Feinde, wie er Anhänger gewann. Die nach seinen Prinzipien durchgeführte Analyse wird von keiner Krankenkasse übernommen, zu ihren Prinzipien gehört u.a., dass der Analysant das Geld für die Analyse selbst aufbringt, um so den ersten Schritt zur Selbstverantwortlichkeit zu beweisen) Mit dieser Analyse hat sie sich nicht nur geheilt, sondern darüber hinaus aus der talking cure, ihren unverwechselbaren Stil gewonnen.

Foto: Jacques Lacan Quelle: Wikipedia

„[...] das Zauberische der Rede liegt wesentlich in der Tatsache, daß es ein Unbewusstes gibt, das mitspricht und ungeahnte Beziehungen knüpft.“ schreibt Edith Seifert in „Die Wette auf das Unbewusste“, und eben dies führt Hanika mit „Tanzen auf Beton“ vor.

Das Buch beginnt mit einer langen Interpretation, mit diversen Überlegungen zu einem Song von Led Zeppelin „Whole lotta love“, geht dann über in eine exemplarisch depressive Betrachtung zum Sommer: „Im Sommer zwingt einen die Sonne zum Aufstehen, weil es zu heiß und zu hell ist zum Liegenbleiben. Kaum hat man die Augen aufgeschlagen, wird man zu Lebensfreude und Aktivität gezwungen. Der Herbst ist viel menschlicher. Früh ist es grau und regnet, der Tag hat ebenso wenig Lust anzufangen wie der Mensch, und so kann man sich in ihn hineinschleichen, wie er selbst sich in sich hineinschleicht.“

Aber im Grunde geht es die ganze Zeit, um diese „neurotische“ Beziehung, die doch so lange als Glück empfunden wird. Das immer wieder betonte Glück mit dem Geliebten, so wird nach Aufzählung der Einzelheiten deutlich, liegt darin begründet, dass es die Erzählerin in seiner Anwesenheit nicht gibt.

„In seiner Gegenwart existierte ich nicht.“ Die beiden „Liebenden“ teilen keinen Alltag, können nicht miteinander reden, treffen sich ausschließlich heimlich in der Wohnung der Erzählerin, da der „Geliebte“ verheiratet ist, und sich vor seiner Frau fürchtet, länger als zwei Stunden ertragen sie einander nicht und auch der Sex ist, zumindest für die Erzählerin, unbefriedigend. Dennoch glaubt sie lange dieser Mann sei der ideale Mann für sie, weil sie dem Anspruch einen Mann zu haben, genügen kann, ohne wirklich die Rolle der Frau in einer Beziehung spielen zu müssen. Eine scheinbare Lösung für einen Konflikt, der aus widersprüchlichen Erwartungen besteht. Während sie über Musik und verschobene Reisen spricht, aber auch von ihrer Analyse, tritt das Kernproblem an den Tag, eine versuchte Vergewaltigung, die der Erzählerin im Alter von 13 Jahren widerfahren ist, wobei im Nachhinein nicht einmal der Übergriff sondern vielleicht noch mehr, die ausbleibende Empörung der Eltern als Verletzung empfunden wird.

„Das ist das Perfide an sexueller Gewalt, daß sich die Opfer schämen, nicht die Täter.“

Heavy Metal, überhaupt Musik, bringt Linderung. „Dieser Krach tat mir gut. Denn wenn draußen die Hölle los ist, verschwindet die Hölle drinnen. Heavy Metal verlagert die Hölle nach außen. Es ist ferrum et ignis, eine Heilmethode.“

Aber wirklich geheilt wird die neurotische Liebe zu dem falschen Mann durch eine neue Liebe, die zu Russland und zur russischen Sprache.

„Vielleicht war also der Grund, warum ich dem einst Geliebten nach der Rückkehr von dieser Reise einen Absagebrief schrieb, gar nicht meine Vernunft, sondern der Ausbruch der Russophilie. Weil ich eine neue Liebe gefunden hatte, brauchte ich die zu ihm nicht mehr.“

Iris Hanika hat mit Tanzen auf Beton ein radikales Buch geschrieben, eines, das aufdeckt, statt eine einlullende Geschichte zu erzählen. „Wie man bei der Herstellung von Kunst etwas anderes anstreben kann als das Unhintergehbare, Letztgültige, Maßstabsetzende, Absolute, das einen so deutlichen Punkt setzt, daß danach lange nichts mehr kommen kann.“ verstehe sie nicht, sagt die Erzählerin in Tanzen auf Beton. Wer ähnliche Ansprüche an Kunst und Literatur hat, sollte Iris Hanika unbedingt lesen.

Exklusivbeitrag

Iris Hanika. Tanzen auf Beton. Weiterer Bericht von der unendlichen Analyse. Roman. ISBN 978 3 85420 799 3. 167 Seiten. 19 €. Literaturverlag Droschl Graz Wien 2012.