|

|

Startseite > Artikel > Harald A. Weissen > Horror > Wie ich Skinner begegnete |

Wie ich Skinner begegnete

Es gibt ein Sprichwort, ein ziemlich altes sogar, das ich gerne dann benütze, wenn es in einer Diskussion um Kreativität, diese viel zu oft unterschätzte Schöpfungskraft in unseren Köpfen, geht. Das Sprichwort, das ich meine, lautet: „Viele Wege führen nach Rom.“ Klingt banal, ist es aber nicht zwingend, wie jeder, der schon mal vor einer leeren Seite saß, die es mit brauchbarem Inhalt, glaubhaften Charakteren und einer dramaturgischen Note zu füllen galt, nur zu gut weiß. Denn während einige Wege verhältnismäßig einfach zu begehen sind, halten andere so manche böse Stolper- oder gar Bärenfalle für den Wanderer bereit ... nicht dass das irgendetwas über den Ausgang der ganzen Sache sagen würde.Betrachten wir im Folgenden also gemeinsam drei dieser Wege, die zur legendären Stadt führen, die für ihre brutalen Gladiatorenkämpfe, leidenschaftliche Frauen, den Vatikan, Kunst und verführerisches Essen, also das herrliche Rom, so bekannt geworden ist. Es gibt mehr Wege, viel mehr sogar, wahrscheinlich unendlich viele. Aber ich denke, dass drei genügen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie vielfältig die Möglichkeiten dank unserer Kreativität und unseres immer wieder überraschenden Erfindungsreichtums sein können, um an ein Ziel zu gelangen – mag es sich dabei um eine Stadt, ein Steinwerkzeug zur Holzbearbeitung oder eben einen Roman handeln.

Als Erstes wäre da der Weg, der – weil Wege eben nie ganz vertrauenswürdig erscheinen – vom Autor durchdacht und in Form ausführlicher Notizen und Überlegungen abgeflacht, begradigt und zur Schnellstrasse umfunktioniert wird. Ich spreche hier vom Autorentypus, der sich eine Geschichte am Reißbrett ausdenkt, der sämtliche Charaktere im Vorfeld erstellt und ihnen Leben innerhalb eines sterilen Wordfiles einzuhauchen versucht, der nach Orten und Ländern googelt, die er auf Biegen und Brechen einbringen will, und der sich sogar überlegt, wie viele Handlungsfäden es geben wird, wie hoch die Anzahl der Kapitel sein soll und wie lange diese sein dürfen, damit ein gewisser Effekt erzielt wird. Nicht zuletzt macht sich dieser Typus auch Gedanken darüber, welche Themen und Genres im Moment gerade populär sind ... denn nichts soll dem Zufall überlassen bleiben. Der Ursprung dieser Technik mag im zwielichtigen Erscheinen des Weges liegen. Vielleicht aber auch in Unsicherheit, schließlich ist der Überlebensinstinkt tief in uns verankert und wir wollen nicht von unschönen, schleimigen Dingen aus dem Dunkeln gepackt und angebissen werden. Er könnte wiederum auch ein Zeichen für schlichte Massenproduktion sein. Denn sind wir mal ehrlich: Wer vom Schreiben leben will, hat es alles andere als leicht. Talent, ein guter Roman und hervorragende Kritiken alleine genügen nicht. Der Mensch vergisst, und er vergisst ziemlich schnell. Also haut man ihm am besten im Halbjahresrhythmus einen Wälzer um die Ohren.

Der zweite Weg wird von etwas mutigeren Haudegen begangen, die auch mal einen kräftigen Kinnhaken einstecken können und trotzdem nicht klein beigeben. Sie rappeln sich einfach wieder auf, gehen weiter und beobachten aufmerksam, wie sich die Geschichte entwickelt. So tollkühn dieser Autorentypus auch ist, überlegt er sich immer noch sehr gut, wen er an seiner Seite wähnen will und erarbeitet einen Helden, mit dem er sich sicher und wohl fühlt, den er in- und auswendig kennt. Eine Person (eine wahrscheinlich idealisierte und mit nützlichen Eigenschaften angereicherte Variante der Persönlichkeit des Autors), mit der er durch dick und dünn gehen und selbst den heftigsten Sturm mehr oder weniger unbeschadet überstehen könnte. Damit diese halbfiktionale Figur nicht gänzlich ohne Anweisungen ins Feld marschieren muss, erarbeitet der Autor kapitelweise einen Schlachtplan, dem er folgen kann. Stichwortartige Schlüsselorte und Handlungselemente gehören dazu, vielleicht sogar ein Bösewicht, ein sprechendes hühnerähnliches Wesen als Sidekick oder eben der Aufhänger der ganzen Geschichte. Denn ein Held ist kein Held, wenn es nichts zu verdreschen und nichts zu erleben gibt. Der Weg ist das Ziel. Und ich schreibe das nicht nur leichtfertig hier hin. Ich bin wirklich davon überzeugt.

Der letzte Autorentypus, den ich vorstellen möchte, wird von vielen für einen Mythos gehalten – vor allem von denjenigen, die den Weg nicht ohne Wegweiser, Sicherheitsschranken oder wenigstens ein paar lose am Wegesrand in die Erde gerammte Zaunpfähle begehen wollen. Ich meine den Bauchschreiber. Ein Mensch, der sich nicht um Konzepte und Verlagsvorgaben, um Sicherheit oder grosse Marketingpläne kümmert, der einfach seinem Bauchgefühl folgt und eine Geschichte erzählt. Und er tut es ohne Vorbereitungen, weil er diese Geschichte während des Schreibprozesses selbst erlebt und fortwährend entdeckt und sie sich organisch entwickeln lässt. Er verfügt über das Talent, sich so sehr auf diese Geschichte einzulassen, dass sich ihm die innere Logik vom ersten Wort an komplett und in ihrer ganzen Pracht erschliesst. Zudem verfügt er über eine gesunde Portion Empathie, Abenteuergeist und nicht zuletzt Kreativität, denn da lauern eine Menge wilder Überraschungen, die ziemlich unangenehm, ja sogar lebensbedrohend für Schiff und Mannschaft werden können, wenn man nicht mit guten Einfällen auftrumpft. Und genau in diesem Auftrumpfen der Vorstellungskraft liegt meiner Meinung nach der Kern der Sache: das ehrliche, von Herzen kommende Abenteuer, das jede gute Geschichte, unabhängig des Genres, in dem sie angesiedelt ist, sein sollte.

Einen richtigen oder falschen Weg, wie man einen Roman schreiben soll, gibt es nicht und wird es nie geben. Und wenn jemand behauptet, er kenne den perfekten Weg, dann trauen sie dieser Person nicht weiter, als sie sie werfen können. Denn das sind genau die Leute, die nur mal schnell in der Küche verschwinden um Tee aufzusetzen, danach aber mit der frisch geschliffenen Machete wieder auftauchen, um ihnen den Garaus zu machen. Es gibt keine Garantie, dass irgendeine Schreibtechnik, Philosophie oder Arbeitsweise zu Erfolg, einem Ferrari und einer Villa in der Toskana führt. So traurig und zermürbend diese Feststellung auch ist, ist es doch am besten so. Denn gäbe es die hundertprozentige Formel für Erfolg, dann würde sich das in Lichtgeschwindigkeit herumsprechen und der Buchmarkt wäre innerhalb kürzester Zeit nur mehr ein einseitiger, langweiliger und vor allem epochal stinkender Misthaufen sich kopierender Übeltäter mit Stiften und Textprogrammen. Klar, es gibt Trends, die gab es immer, und billige Nachahmer stürzen sich wie Geier auf sie: Vor ein paar Jahren waren es die Religions-Thriller, die nach Dan Browns erfolgreichen Romanen wie Pilze aus dem feuchten Boden schossen; Grisham infizierte Legionen von Autoren mit der Idee des Gerichtsthrillers; dann hauchte die Verfilmung von „Herr der Ringe“ der Fantasy wieder neues Leben ein; und im Moment werden Vampire und Zombies gnadenlos durch die Mangel genommen, wie Hühner gerupft und weichgespült, bis sie ihre ganze Bösartigkeit und ihren Hunger nach Blut und Hirn eingebüßt haben und nicht mehr von sanften Hauskätzchen zu unterscheiden sind. Solche Trends stinken, aber durch den Tränenschleier, den diese üblen Gerüche auslösen, ist es noch immer möglich, die eine oder andere literarische Perle (selbst innerhalb dieser Trendthemen) zu entdecken. Und so lang das so ist, ist eigentlich alles gut.

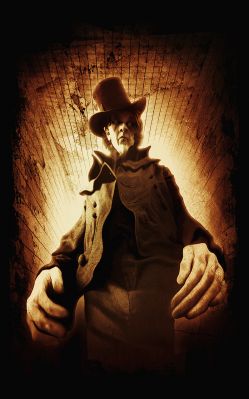

Aber ich schweife ab, denn hier geht es nicht um Vermarktung oder eine Analyse des Buchmarktes. Es geht um den dunklen, mystischen Ort, von dem Skinner, der letzte Illusionist und titelgebende Protagonist meines Romans Begegnung mit Skinner“ stammt. Und um diesen Ort etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, muss ich zwangsläufig meine eigene Schreibtechnik – so unspektakulär sie auch ist – näher erläutern. Alle Kniffe und Tricks werde ich Ihnen, werter Leser, selbstverständlich nicht verraten, schliesslich hat jeder seine Geheimnisse.

Legen wir also los ... Zum Schreiben brauche ich Stille – keine Musik, kein laufender Fernseher, und vor allem keine Arbeiter unten auf der Strasse, die mit ihrem apokalyptischen Rattern und Hämmern alles übertönen. Aber damit in mir die Motivation heranreift, eine Geschichte zu schreiben, brauche ich noch etwas Grundlegenderes: Ich muss einen Protagonisten haben, den es zu erforschen gilt, oder aber eine Sache, die in mir Fragen aufwirft. Im Falle von „Begegnung mit Skinner“ war es der schlichte Gedanke, dass es auch möglich sein müsste, ein schwerwiegendes Trauma ohne Psychiater und Scharen von Ärzten, diesen gutbezahlten Göttern in Weiß, literarisch aufarbeiten zu können. Und so setzte ich mich hin und schrieb ohne jede Vorbereitung das erste Kapitel, in dem Laika, eine junge Frau, die in ihrer Kindheit einen schrecklichen Autounfall miterlebte, vorgestellt wird. Ein Flammenmeer verzehrte damals ihre Familie, und dieses Erlebnis führte dazu, dass sich ihr Verstand externalisierte und fortan als recht hässliches, grauhäutiges, dünnes Wesen mit katzenähnlichem Kopf neben ihr lebt. Eigentlich wäre alles den Umständen entsprechend gut, wenn da nicht Laikas Kreativität wäre, die sich nach dem fatalen Unfall aus dem Staub machte. Hier und heute plant diese manifestierte Kreativität, den sagenumrankten Kontrollraum zu übernehmen, von dem aus angeblich alles Grosse und Wichtige in der Welt gesteuert wird – ein Ort also, der unsagbare Macht verspricht. Am Ende des ersten Kapitels stellen Laika und Elendes Biest (so der nicht gerade heroische Name ihres Verstandes) ziemlich nüchtern fest, dass sie im bevorstehenden Sturm wohl Hilfe benötigen werden. Und Elendes Biest bemerkt nach einem verbalen Schlagabtausch: „Wir treffen XXX, den letzten Illusionisten.“

Ich schrieb tatsächlich XXX, was Tage später zu Salvador Skinner wurde, denn Namen sind etwas, mit dem ich mich immer sehr schwer tue, da ich das Gefühl habe, ein Name alleine müsse alles über die Person, die ihn trägt, aussagen. Obwohl dieses nach außen hin so identitätslose XXX nach nichts klingt, wusste ich in dem Moment, als ich es in die Tasten hämmerte, bereits sehr genau, wer diese Person ist, was ihre Motivationen bzw. Absichten sind und wie ihr Platz im Universum des Romans aussieht. XXX (oder eben Skinner) ist ein Illusionist, der weitaus länger lebt, als die für Menschen üblichen siebzig bis achtzig Jahre. Dabei sieht der gutaussehende Kerl wie ein Mitdreissiger aus, kleidet sich wie ein vornehmer Geck des beginnenden 20. Jahrhunderts und löst Probleme gerne mit langen, scharfen Messern. Skinner trat also mit einem glühenden Feuer in den Augen aus der Schwärze meines Unterbewusstseins in genau der Sekunde hervor, in der ich ihn so dringend brauchte. Und das trifft im Grunde genommen auf alles und jeden im Roman zu: auf Elendes Biest, auf den Kontrollraum, Laikas verschwundene Kreativität, all die kleinen Elemente und Figuren in dem Roman, und natürlich auf Laika selbst, die die Grundidee der Geschichte (eine Art Alice im Wunderland mit Borderline-Syndrom) verkörpert und der ich den Namen der Hündin gab, die am 3. November 1957 als erstes Lebewesen von den Russen in den Orbit geschickt wurde. Was die beiden Laikas verbindet, ist die gravierende Einsamkeit, die in beider Leben eine so zentrale Rolle spielt, dieses vom-Rest-der-Welt-abgeschottet-sein, das im Grunde genommen auf jeden Menschen ein klein wenig zutrifft. Sind die Figuren und Elemente erst mal auf dem Spieltisch aufgestellt, verhält sich das Ganze wie ein hyperkomplexes Dominospiel. Dinge beeinflussen sich gegenseitig, und wenn man darauf achtet, dass die Innere Logik dabei die Regeln vorgibt und man nicht schummelt, um an ein Ziel zu kommen, dann macht sich das auf jeden Fall bezahlt.

Vereinfacht gesagt, platziere ich mich also zwischen dem zweiten und dritten der von mir vorgestellten Autorentypen, wobei ich stärker zu Letzterem tendiere. Allerdings liebe ich ausführliche Recherchearbeiten, was wiederum dem Typus Nummer 1 entspricht – Sie sehen also, dass die Grenzen fliessend sind. Notizen mache ich mir in der Regel keine oder nur dann, wenn ich eben recherchiert habe und über eine Menge neuer Informationen verfüge, oder wenn ich einen Einfall zu viel habe, für den gerade kein Platz ist und den ich an anderer Stelle verwenden will. Weiterhin sind da der Rechtschreibe-Duden und verschiedene Online-Nachschlagewerke, die ich regelmässig verwende. Nicht zu vergessen die Abertausende von Romanen, Anthologien, Novellen und Sachbüchern in der Welt da draußen. Ja, Sie haben richtig gehört, die Bücher anderer Autoren halte ich für unumgänglich, denn daraus kann man lernen, wie und wo man welche Technik anwendet oder wie man etwas besser nicht macht. Das Wichtigste aber ist der dunkle Ort, die Krippe der Kreativität, die jeder Mensch in sich hat, in der sich sämtliche Informationen sammeln: persönliche Erlebnisse, Eindrücke aus Kunst, Unterhaltung und Weltgeschehen, Gespräche und der Austausch von Wissen, intime Vorstellungen und Wünsche, alles vermischt mit etwas Namenlosem, das ich gerne als Ursuppe der Fantasie bezeichne. Ich behaupte, dass jeder, wirklich jeder Mensch diesen Ort in sich hat, sich dessen nur nicht bewusst ist und ihn infolgedessen auch nicht anzuzapfen vermag. Die Welt wäre bestimmt eine andere, wenn jeder über diese Fähigkeit verfügte. Ob sie dadurch aber gerechter wäre ... wer weiß? Schreiben Sie doch darüber.

09. Feb. 2011 - Harald A. Weissen

Genre: Horror

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info