|

|

Startseite > Artikel > Florian Hilleberg > Krimi > Sherlock Holmes – Eine Studie in Scharlachrot |

Sherlock Holmes – Eine Studie in Scharlachrot

Ein Beitrag von Florian Hilleberg zum 125jährigen Jubiläum der Novelle.Im Jahre 1878 erwarb ich den Grad eines Doktors der Medizin an der Universität London und begab mich nach Netley, um an dem Lehrgang teilzunehmen, der für Ärzte der Armee vorgeschrieben ist.

Mit diesem Satz beginnt die eigentliche Erzählung, mit der ein junger Arzt namens Arthur Conan Doyle nicht nur eine der berühmtesten und bis heute beliebtesten Figuren der Literaturgeschichte zum Leben erweckte, sondern auch seine beispiellose Karriere als Schriftsteller begann. Viel lässt sich natürlich aus dem ersten Satz nicht herauslesen, außer, dass man ein wenig über den Protagonisten der Geschichten erfährt, der in den kommenden Jahren immer wieder die Feder führen soll, mit der die Abenteuer von Mr. Sherlock Holmes einem breiten und bereitwilligen Publikum zur Verfügung gestellt werden sollten. Doyle verkaufte sein Manuskript mitsamt den Rechten im Jahr 1887 für sage und schreibe 25 Pfund an den Verlag Ward, Lock & Co. Als er den Roman verfasste war er übrigens gerade mal 27 Jahre alt. Der Preis, den er für sein Werk erhielt, war vergleichsweise gering, zu überlaufen sei der Markt, hieß es lapidar. Trotzdem muss es für den jungen, mittelmäßig begabten Arzt ein Freudentag gewesen sein, als seine Kriminal-Geschichte veröffentlicht wurde. Nicht etwa im Strand Magazin, das später berühmt dafür werden sollte die meisten Geschichten mit Sherlock Holmes veröffentlicht zu haben. „Eine Studie in Scharlachrot“ („A Study in Scarlet“) erschien zunächst im Beeton's Christmans Annual, von dem es, laut Wikipedia, lediglich noch 28 bestätigte Ausgaben gibt.

Über die Fangemeinde hinaus ist der Roman heute hauptsächlich als die Geschichte bekannt, in der sich Sherlock Holmes und Dr. Watson kennen lernen und gemeinsam Quartier in der Baker Street 221b beziehen.

Dr. John H. Watson, Assistenzarzt der Fünften Northumberland-Füsiliere, kehrt mit einer schweren Schulterverletzung aus dem zweiten Afghanistan-Feldzug zurück. Mit seiner Versehrtenrente von elfeinhalb Shilling pro Tag beschließt er wieder nach London zu ziehen, da er ansonsten keinerlei Verwandte besitzt und auch nicht verheiratet ist. Doch was ihm am meisten fehlt ist eine Aufgabe und eines feste Tagesstruktur, so dass er in den Tag hinein lebt, und das weit über seine Verhältnisse hinaus. So kommt er bald schon in die Verlegenheit, sich eine günstigere Bleibe zu suchen, die er sich mit einem Mitbewohner teilen muss. Da trifft er unerwartet einen früheren Kollegen wieder, den jungen Stamford, der ihm den Kontakt mit einem jungen Studenten vermittelt, der im St. Bartholomew's Hospital wunderliche Experimente an Leichen vornimmt. Die Rede ist natürlich von Sherlock Holmes.

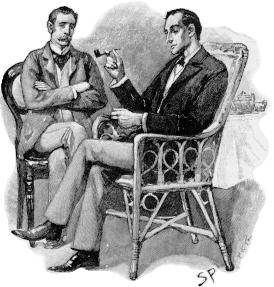

Im Raum war nur ein Student, der sich über einen Tisch am anderen Ende beugte und in seine Arbeite vertieft war. Beim Geräusch unserer Schritte sah er sich um und sprang mit einem Freudenschrei auf. „Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden!“ rief er meinem Begleiter zu, wobei er uns mit einem Reagenzgläschen in der Hand entgegenlief.

“Doktor Watson, Mister Sherlock Holmes“, stellte Stamford uns vor.

„Sehr erfreut“, sagte er herzlich und schüttelte meine Hand mit einer Kraft, die ich kaum in ihm vermutet hätte. „Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe.“

Dies ist also die erste Begegnung zwischen den zwei Männern, die in 56 Erzählungen und vier Romanen von Sir Arthur Conan Doyle die unglaublichsten Fälle miteinander erleben sollten. Von den unzähligen Nachahmungswerken und Pastiches ganz zu schweigen. Kurz nach ihrer ersten Begegnung beziehen sie bereits die Räumlichkeiten in der Baker Street 221b, von denen man in der vorliegenden Erzählung nur erfährt, dass sie „aus zwei gemütlichen Schlafzimmern und einem gemeinsamen, großen, luftigen Wohnraum, der fröhlich möbliert war und von zwei breiten Fenstern erhellt wurde“, bestehen. Von einer Mrs. Hudson ist hier übrigens noch gar nicht die Rede, lediglich von einer namenlosen Hauswirtin. Erst sehr viel später sollte die gute Seele des Hauses einen Namen und somit auch ein Gesicht erhalten. Dafür ist Dr. Watson der stolze Besitzer einer jungen Bulldogge, von der jedoch später nie mehr die Rede ist. Zunächst weiß Dr. Watson auch nichts von Sherlock Holmes' Betätigungsfeld als beratender Detektiv, obwohl seine Person dem Arzt einige Rätsel aufgibt. Doch dann wird Sherlock Holmes von den Scotland Yard-Beamten Tobias Gregson und Inspektor Lestrade zu einem Tatort gebeten und Holmes eröffnet seinem neuen Mitarbeiter, womit er seine Brötchen und dazugehörige Butter verdient. Natürlich erst nachdem Watson sich über einen Zeitschriftenartikel über die Wissenschaft der Deduktion ausgelassen hat. Einen Artikel dessen Verfasser kein Geringerer als Sherlock Holmes ist.

Und hier erfährt Dr. Watson gleich zweierlei über seinen neuen Freund: Zum einen, dass er der wohl erste beratende Detektiv weltweit ist, an den sich die Polizei und private Ermittler wenden, wenn sie nicht mehr weiterwissen (was laut Sherlock Holmes zumindest bei der Polizei ständig der Fall ist). Zum anderen führt Holmes Dr. Watson in die hohe Kunst, beziehungsweise Wissenschaft der Deduktion ein, obwohl sich Watson nicht gerade als gelehriger Schüler erweist. Trotzdem schleppt Holmes ihn zum Tatort mit, wo sie bereits von Tobias Gregson und Inspektor Lestrade erwartet werden. Beide Ermittler liegen in einem ständigen, internen Wettkampf miteinander und versuchen für sich die Lorbeeren einzuheimsen, die im Endeffekt eigentlich Sherlock Holmes zustehen. Ein Umstand, der überhaupt erst dazu führt, dass Dr. Watson zur Feder greift, um fortan die Abenteuer von Sherlock Holmes zu protokollieren. Abgesehen davon natürlich, dass Watson ohne eine sinnvolle Beschäftigung vermutlich vollends verwahrlosen würde. Nichtsdestotrotz urteilt Sherlock Holmes über die beiden Beamten von Scotland Yard folgendermaßen:

“Gregson ist der intelligenteste Mann von Scotland Yard“, bemerkte mein Freund; „er und Lestrade sind die Einäugigen unter all den Blinden dort. Beide sind schnell und energisch, aber konventionell – entsetzlich konventionell. Außerdem können sie einander nicht riechen. Sie sind so eifersüchtig wie ein Paar berufsmäßiger Schönheiten. Es wird viel Spaß bei diesem Fall geben, wenn man beide darauf ansetzt.“

Tobias Gregson spielt außer im vorliegenden Fall noch in drei weiteren Fällen von Sherlock Holmes eine wichtige Rolle: „Der griechische Dolemtscher“, „Der rote Kreis“ und „Wisteria Lodge“.

Inspektor Lestrade indes ist bis zum Ende des Kanons von Doyle der mit Abstand erfolgreichste und beliebteste Scotland Yard-Beamte. Er bringt es auf sage und schreibe 13 Abenteuer, in denen er Holmes um Hilfe ersucht. Und auch darüber hinaus ist er die Nummer eins von Scotland Yard, wenn es um eine neue Geschichte mit Sherlock Holmes geht. Tatsächlich ist der Name Lestrade fast ebenso geläufig wie der von Sherlock Holmes, mindestens aber so bekannt wie Moriarty und Mycroft Holmes. Von den beiden Letztgenannten ist natürlich im ersten Band noch keine Rede, dafür aber von der Baker Street-Abteilung, auch bekannt als „Baker Street Irregulars“, einer Bande Straßenkinder unter der Führung von Wiggins, die für Sherlock Holmes Augen und Ohren in den Straßen von London ersetzen. Über sie weiß Holmes folgendes zu berichten:

“Ein einziger von diesen kleinen Bettlern kann bessere Arbeit leisten als ein Dutzend Polizisten“, bemerkte Holmes. „Der bloße Anblick einer offiziell dreinschauenden Person versiegelt die Lippen der Leute. Diese Jungen dagegen kommen überall hin und hören alles. Außerdem sind sie aufmerksam wie die Schießhunde; man braucht sie bloß zu organisieren.“

Diese bringen den damals noch nicht berühmten Detektiv auf die Spur des Mörders, einen Droschkenkutscher, der schließlich in die sorgfältig vorbereite Falle von Sherlock Holmes tappt, während Gregson und Lestrade natürlich im Trüben fischen. Und kaum in Handschellen und nach schwerem Kampf außer Gefecht gesetzt beginnt der vermeintliche Unhold mit seinem umfassenden Geständnis, das beinahe die komplette zweite Hälfte des Romans in Anspruch nimmt und sowohl die Zuhörer, als auch die Leser mit nach Amerika nimmt, genauer gesagt nach Salt Lake City, zu den Mormonen.

Der Tradition, einen Großteil des Romans mit dem umfassenden Geständnis des Täters zu füllen, bleibt Sir Arthur Conan Doyle auch in den nächsten beiden Novellen treu: „Das Zeichen der Vier“ und „Das Tal der Angst“. „Der Hund der Baskervilles“ ist tatsächlich der einzige Holmes-Roman, der durchgängig und in einem Guss von den Ermittlungen des Detektivs und seines Freundes Dr. Watson berichtet.

„Eine Studie in Scharlachrot“ ist gewiss nicht der beste und spannendste Fall von Sherlock Holmes, aber er bietet ist äußerst unterhaltsam und bietet wie kaum ein anderes Werk einen Einblick in den Charakter und die Vorgehensweise des großen Detektivs. Es ist allerdings bemerkenswert wie hartnäckig und ausdauernd eine vollständige Verfilmung des Stoffes vermieden wurde und immer noch wird. Lediglich der Anfang der Geschichte hat es in mehrere Verfilmungen geschafft, wohingegen es von „Das Zeichen der Vier“ und von „Der Hund der Baskervilles“ gleich mehrere filmische Umsetzungen gibt. Vermutlich ist den meisten Produzenten, Drehbuchautoren und Regisseuren der Stoff zu unspektakulär erschienen. Selbst die BBC Serie mit Jeremy Brett wagte sich nicht an den Roman heran. Erst in der neuen, aktualisierten und modernisierten Version der BBC, mit Benedict Cumberbatch und Martin Freemann in den Hauptrollen, wird sich in der Pilotfolge überraschend dicht an das Original gehalten, so fern dies im London nach der Jahrtausendwende überhaupt möglich ist.

Tatsächlich gibt es noch eine werkgetreue Verfilmung der BBC aus dem Jahr 1968 mit dem von mir hochgeschätzten Peter Cushing in der Hauptrolle, von der es jedoch leider keine deutsche Version auf DVD gibt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass dem Autor der Geschichte, Sir Arthur Conan Doyle, ungeachtet dessen ob man den Roman nun mag oder nicht, der Respekt und der Dank für die Schöpfung einer Figur gebührt, deren bloße Existenz die Welt in einer Form bereichert hat wie es sich der Autor wohl nicht einmal in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat.

26. Nov. 2012 - Florian Hilleberg

Genre: Krimi

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info