|

|

Startseite > Interviews > Thomas Fröhlich > Mir ist der „alte“ Holmes aus atmosphärischen Gründen lieber |

Mir ist der „alte“ Holmes aus atmosphärischen Gründen lieber

Interview mit Thomas Fröhlich, geführt von Florian Hilleberg am 21. Apr. 2013.

Lieber Thomas,

in „Das Buch der lebenden Toten“, das du gemeinsam mit Peter Hiess herausgegeben hast, steht folgendes zu lesen: „Geboren 1963 in Wien, lebt als wissenschaftlicher Bibliothekar in St. Pölten und Wien. Veranstalter literarischer und nicht ganz so literarischer Events; Verfasser von Essays und Belletristik. Träger des Förderpreises für Kunst und Wissenschaft (Literatur) der Stadt St. Pölten 2008.“

Wann hast du deine Liebe zur Literatur entdeckt und wann stand für dich fest, diese Liebe zu deinem Beruf zu machen?

Also, in Bücher bin ich schon vernarrt, seitdem ich denken kann. Da war – noch im Vorschulalter – die Bibliothek meines Großvaters, die ich regelmäßig aufsuchte. Es handelte sich großteils um Werke aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert – vor allem jene Bücher, die reich mit Bildern bestückt waren, hatten es mir klarerweise angetan. Da waren Fotos und Stiche von fernen Ländern und abenteuerlichen Begebenheiten drinnen, die auf mich einen mindestens so großen Reiz ausübten wie die „kindgerechten“ Bücher, die mir meine Eltern zukommen ließen. Und parallel dazu mochte ich Comics aller Art. Danach kamen Karl May, Jerry Cotton, Kommissar X, Perry Rhodan, aber eben auch Peter Handke und Thomas Bernhard, die mir neben Leuten wie Steinbeck, Hemingway und Faulkner im Alter von etwa 13 in einer Kirchenbücherei in einem österreichischen Urlaubsort in die Hände fielen. Ich fraß Bücher. De facto ließ ich neben Literatur gerade einmal Film und Musik gelten – alles andere interessiert(e) mich herzlich wenig. Vorm Turnunterricht hab' ich mich, so gut es ging, gedrückt; Schikurse mit der Gemeinschaftszimmerhölle hab' ich abgrundtief gehasst – und Fußball halte ich nach wie vor für eine Verirrung des menschlichen Geistes. Ich kann Mannschaftssportarten generell nicht ausstehen. Das einzige, was mich in sportlicher Hinsicht nicht abstößt, waren und sind Wandern, Schwimmen und Gymnastik. Also lauter Sachen, die ich alleine oder zu zweit machen kann. Muss ich sagen, das ich ein verzogenes Einzelkind war?

Relativ früh, also mit 13, 14 Jahren war mir klar, dass ich auf die eine oder andere Weise auch in Zukunft mit Büchern zu tun haben wollte.

Wofür hast du den Förderpreis für Kunst und Wissenschaft erhalten?

Gute Frage!

Ich denke, dass mir der auch für meine Literaturvermittlungs-Tätigkeit ausgehändigt wurde. Denn meine Geschichten (ich schreibe erst seit etwa 2002 Belletristik, bin also ein „Spätberufener“, wenn ich von unsäglichen Liebes- und Befindlichkeitsgedichten meiner Teenagerzeit absehe) entsprachen kaum dem, was man so gemeinhin als Literaturpreis-Literatur versteht: also in erster Linie Mystery, Horror, Fantastik. Aber ich war eine Zeitlang Redakteur der Literaturzeitschrift ETCETERA, habe recht viele Lesungen, Literaturwettbewerbe und ein paar Literaturfestivals organisiert beziehungsweise (mit)erfunden. Mit meinem damaligen „brother in crime“ Thomas Havlik hab' ich Poetry Slams ins Leben gerufen – zu einem Zeitpunkt, als dieses Genre in unseren Breiten noch recht unbekannt war. Das war damals (also in den frühen Nullerjahren) noch tiefster Underground: Heute ist das Ganze eine ziemlich etablierte Geschichte, die mich aktiv nicht mehr besonders interessiert, obwohl sie – z.B. mit Mieze Medusa oder Markus Köhle – wirklich geniale Autoren/Performer hervorgebracht hat. Mir persönlich ist da zwischenzeitlich zuviel Comedy dabei.

Journalistisch bin ich auch seit Längerem recht umtriebig – meistens zu Themen wie Literatur (eh kloa!), Theater, Film und Popkultur im weiteren Sinn.

Also in Summe habe ich wahrscheinlich für all das den Preis gekriegt.

Und für ein paar ganz gute eigene Belletristik-Texte möglicherweise auch.

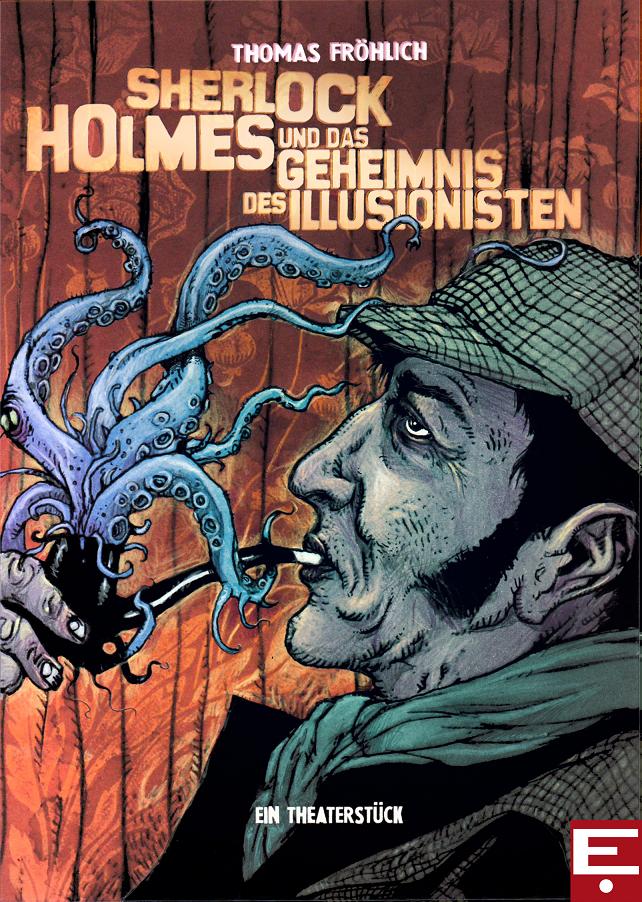

Für den Verlag Evolver Books hast du bislang eine Zombie-Anthologie mit herausgegeben. Nun folgt ein Theaterstück über Sherlock Holmes. Beides Themen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Kommen wir zu Ersterem: Warum Zombies? Was reizt dich an den lebenden Toten?

Es gibt in dem Film DAWN OF THE DEAD die Aussage eines der (noch nicht untoten) Protagonisten: „Sie sind wir – mehr nicht.“ Vielleicht ist es das, was die zerlumpten, ewig hungrigen und keinesfalls vegan eingestellten Gesellen so unheimlich macht: Dass es eben keine Vampire aus irgendwelchen schick vermoderten Schlössern oder naturverbunden heulende Werwölfe sind – sondern die gleichen Typen, denen wir jeden Tag in der U-Bahn begegnen. Oder als Arbeitskollegen. Oder als Politiker und Wirtschaftstreibende, die ja nur unser Bestes wollen (stimmt!), indem sie uns aussaugen und im Namen von Wirtschaftlichkeit und Staatsräson … Na gut, lassen wir das. Sie sind wir – nur noch verwahrloster, ekliger und, ohne eine Ausrede zu gebrauchen, völlig hirntot. Und der schmale Grat, der „uns“ von „ihnen“ trennt, macht das Ganze dermaßen grauslich. Und faszinierend.

Und natürlich war und bin ich ein großer Fan einschlägiger Filme, von Romero über Fulci bis zu Boyle und – ich geb's zu, guilty pleasure – RESIDENT EVIL.

Wie kam es zu der Anthologie?

Peter Hiess und ich überlegten uns einst in einer Wiener Schänke bei einigen Bieren, dass es doch fein wäre, einen Literaturwettbewerb hochzuziehen, in dem es um Genreliteratur ging und nicht um die 100.000. aufgesetzt sozial- und gesellschaftskritische, genderdiskursive Fadgas-Attacke. Irgendwann landeten wir naturgemäß bei Zombies, die wir beide sehr schätz(t)en. Und da ich zu dem Zeitpunkt Erfahrung mit dem Ausrichten von derlei Bewerben hatte, lancierten wir über das Webzine EVOLVER einen Aufruf an pt. Zombiestory-Autoren, uns doch was zu schicken. Im Endeffekt kamen knapp 260 Einsendungen rein, die wir (mit einer Jury) lasen und bewerteten. Und glaub' mir, wenn du 260 Zombiegeschichten hintereinander liest, bringt dich das an den Rand des Grabes beziehungsweise den einen verhängnisvollen Schritt weiter – also die idealen Voraussetzungen für solch ein Vorhaben! Na ja, da die Qualität der Einsendungen dermaßen gut war, entschlossen wir uns, aus den Top 21 ein Buch zu machen. Und nachdem wir seitdem ausschließlich hervorragende Rezensionen gekriegt hatten, läuft's … und läuft's … und läuft's …

Sherlock Holmes erfreut sich immer noch einer stetig wachsenden Fangemeinde. Ein Theaterstück ist zwar nicht neu, doch gerade in aktueller Hinsicht ein ungewöhnliches Medium. Erzähl doch mal wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Warum ausgerechnet ein Theaterstück und warum nach den Motiven einer Kurzgeschichte von Andreas Gruber?

Okay, es begann vor etwa zweieinhalb Jahren: Georg Wandl von der wunderbaren österreichischen Theatergruppe PERPETUUM fragte mich eines Tages, ob ich nicht Lust hätte, für das Ensemble ein Theaterstück zu schreiben. Ich sagte erst einmal: „Nein, kommt nicht in Frage, sowas kann ich nicht, hab' ich noch nie gemacht.“ Dann warf er mir jenen verhängnisvollen Köder hin, der mich völlig wehrlos machte: „Magst nicht ein Sherlock Holmes-Stück schreiben – du bist doch so ein Fan.“ Ja, da hatte er mich an der Angel. Denn auch wenn ich seit meinem ersten Lovecraft-Buch, das ich mit etwa 14 gelesen hatte (DAS DING AUF DER SCHWELLE), eher dem Horror/Dark Fantasy-Genre zuneige, bin ich seit Jahren auch ein großer Holmes-Fan (obgleich ich Krimis inzwischen ansonsten eher abhold bin). Ich überlegte also hin und her, ob ich eine neue Mystery-Story für den Meisterdetektiv aus der Baker Street 221B schreiben oder doch eine Doyle-Vorlage dramatisieren sollte (PERPETUUM und ich hatten gerade eine recht erfolgreiche szenische Lesung von EIN SKANDAL IN BÖHMEN hinter uns), als ich über die inzwischen preisgekrönte Kurzgeschichte GLAUBEN SIE MIR, MEIN NAME IST DR. WATSON von Andreas Gruber stolperte. Was heißt, stolperte? Ich kenne und schätze Gruber schon seit Jahren – und eine der Grundideen der Story gefiel mir überaus gut. Ich bat Gruber also um Erlaubnis, mit seiner Geschichte theatralischen Schindluder treiben zu dürfen – und er sagte nicht nur zu, sondern bot sich auch an, das Erstlektorat des Stückes zu übernehmen sowie ein wunderbares Nachwort für das bei EVOLVER BOOKS erschienene Buch zu schreiben, wofür ich ihm auf ewig und drei Tage dankbar bin. In Summe blieb von seiner Story in meinem Stück nicht mehr sonderlich viel über – die handelnden Personen und auch die Grundkonstellation änderten sich recht rasch: Es gibt nun einen „abendfüllenden“ und ultimativ bösen Gegner, eben den Illusionisten, sowie eine recht bühnentaugliche, wenngleich nur angedeutete Lovestory zwischen Mina Harker (die in der Gruber-Geschichte gar nicht vorkommt) und Holmes. Natürlich hast du recht, wenn du meinst, dass ein Theaterstück heutzutage – im Zeitalter von (mäßig gelungenen) Holmes-Kinofilmen, (großartigen BBC- und weniger großartigen Ami-)TV-Serien und gut spielbaren Games – ein ungewöhnliches, weil ein wenig „altmodisches“ Medium ist: Doch ist's gerade das, was mich dann auch gereizt hat: Weil es vielleicht, neben der Literatur, jenes Medium ist, in dem auch schon zu Doyles Zeiten Holmes und Watson – auf den Brettern, die die Welt bedeuten – zu sehen waren. Und der Charme jener Tage dauert an ...

Gibt es bereits Pläne für eine Aufführung?

Die hat schon stattgefunden. PERPETUUM hat das Stück – in einer hinreißenden Inszenierung des Regisseurs Richard Schmetterer mit Fritz Humer als Sherlock Holmes, Georg Wandl als Dr. Watson, Daniela Wandl als Mina Harker und Alexander Kuchar als Illusionist in den Hauptrollen – im März 2013 in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten acht Mal aufgeführt. Und war acht Mal ausverkauft. Auch das begleitende Medienecho war fulminant.

Hattest du beim Schreiben des Stückes bestimmte Schauspieler vor Augen? Wenn ja, wie sähe deine Traumbesetzung aus? (Gerne auch fiktiv)

Also ich hatte natürlich die PERPETUUM-Miminnen und -Mimen im Hinterkopf. Und ansonsten schätze ich Rupert Everett sehr. Der hat Holmes nur ein einziges Mal gespielt – in SHERLOCK HOLMES UND DER SEIDENSTRUMPFMÖRDER: Das war sicher nicht der beste Holmes-Film, aber Everett kam meiner Konzeption von Holmes schon sehr nahe.

Warum überhaupt Sherlock Holmes?

Mich fasziniert die Gestalt von Sherlock Holmes. Es ist eine sehr ambivalente Gestalt: In diesen – kanonischen – Settings eines ewig nebligen London, in dem die Dinge alle nicht ganz fassbar zu sein scheinen, ist Holmes so etwas wie ein rationaler und aufrechter Felsen inmitten einer Brandung düsteren Verbrechens und irrlichternden Wahnsinns. Für mich ist er ein durchaus konservativer Verfechter englischer Tugenden und des „British way of life“, andererseits ein ziemlich arroganter Bohemien, der Konventionen jederzeit ins Eck stellt, wenn sie ihm gerade nicht in den Kram passen (ja, er ist sogar bereit, Gesetze zu brechen, wenn dadurch dem Recht zum Sieg verholfen werden kann). Er ist anständig im klassischen Sinn, was ihn nicht daran hindert, in seinem Verhalten das genaue Gegenteil dessen darzustellen, was man heutzutage als „politisch korrekten Gutmenschen“ bezeichnen würde. Und diversen bewußtseinsverändernden Substanzen ist er ja auch nicht abgeneigt … Ein wunderbarer Charakter.

Im Gegensatz zur Kurzgeschichte „Glauben Sie mir, mein Name ist Dr. Watson“ von Andreas Gruber, hast du einen Antagonisten, namentlich Nyarlathotep, eingebaut, der aus einer Story von H.P. Lovecraft stammt. Was fasziniert dich an diesen offensichtlichen Gegensätzen, zum einen der kosmische, übernatürliche Schrecken Lovecrafts und zum anderen der rationale, analysierende Detektiv von Doyle?

Ja, genau dieser Gegensatz hat mich begeistert. Es gab ja schon vor etwa 10 Jahren eine zum Teil recht gelungenen Anthologie mit Holmes-Geschichten, die ihrerseits ans Lovecraft-Universum andockten: SHADOWS OVER BAKER STREET. Nicht alle der darin versammelten Einträge waren gut (ich bin überhaupt generell skeptisch bei den Holmes-Pastiches, die sich in einem fantastischen, irrationalen Umfeld bewegen – die wenigsten Autoren können das glaubhaft schildern: In den meisten Fällen ist's ein Sammelsurium aus nicht zusammen passenden Artefakten); aber als Lovecraft-Fan war das für mich eine schöne Annäherung an das Baker Street-Personal, die in mir wieder die Lust geweckt hat, die originalen Doyle-Holmes-Romane und -Erzählungen zu lesen. Und seitdem hält mich Mr. Holmes verstärkt in seinem Bann.

Als ich das Theaterstück zu schreiben begann, hatte ich schon die Idee dieses fürchterlich bösartigen Illusionisten – und nachdem ich relativ rasch entschieden hatte, das ganze Stück als Hommage an die Mystery/Krimi/Schauer-Literatur der letzten 150 Jahre, speziell des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts zu gestalten, war es für mich klar, dass der Fiesling nur Nyarlathotep sein konnte: Sherlock Holmes, der rationale, analysierende Detektiv sieht sich hier einem Gegner gegenüber, der einen kosmischen, übernatürlichen Schrecken verkörpert. Und dann ist da noch die Ebene der Beziehungen zwischen Autor und der von ihm kreierten Gestalten ...

Über die literarische Vorlage hinaus, hast du das Stück noch um die Figuren Mina Harker und Bram Stoker erweitert. Was fasziniert dich an der Literatur der viktorianischen Epoche? Was sind deiner Meinung nach ihre hervorstechendsten Merkmale und Besonderheiten?

Generell mag ich an der viktorianischen Literatur (die ja neben Stoker u.a. auch Dickens, Wilde, Doyle selbst und im Grunde auch Nachschaffende wie Henry James umfasst), dass sie der Fantasie Raum lässt. Du wirst als Leser nicht mit der Nase auf alles draufgestossen, es wird dir nicht alles vorgegeben. Du darfst, kannst und sollst dir ein eigenes Bild machen.. Es ging nicht um permanente Entblößung, sondern eher um die Masken, die Menschen anzulegen bereit sind – und das in allen Gesellschaftsschichten. Es ist ein sprachlich eleganter Umgang mit menschlichen Befindlichkeiten, die aber dem Einzelnen – trotz aller vorgebrachter Zynismen und Hinterfotzigkeiten, wie wir sie etwa bei Oscar Wilde vorfinden – seine Würde lassen. Und das finde ich wesentlich spannender als die tausendste Hose-runter-Show, ob die nun im Dschungelcamp oder in der geschützten Werkstätte eines Staatstheaters passiert. Die viktorianische Literatur (auch wenn ich diesen Begriff gar nicht ausschließlich historisch sondern eher in stilistischer Hinsicht verstanden wissen möchte) übte sich in Andeutungen, in Umschreibungen.

Und atmosphärisch gehört sie sowieso zum dichtesten, was jemals verfasst wurde.

Was hältst du persönlich von aktuellen Modernisierungen von Holmes und Watson, wie sie beispielsweise in den Kinofilmen von Guy Ritchie (mit Robert Downey Junior und Jude Law) oder in der BBC-Serie SHERLOCK (mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman) vorgenommen wurden?

Nun ja, die BBC-Serie finde ich großartig, auch wenn ich persönlich ein Fan des klassischen Holmes bin. Ein Holmes ohne Gaslaternen funktioniert zwar (das beweist die BBC-Serie), aber mir ist der „alte“ Holmes aus atmosphärischen Gründen lieber. Guy Ritchie hat in seinen Kinofilmen zwar die „Originalzeit“ belassen, hat aber nach dem ersten gelungenen Film einen zweiten nachgesetzt, der wie eine schlechte Indiana Jones-Kopie wirkt. Und ELEMENTARY ist sowieso langweiliger US-Serien-Eintopf.

An welchen Projekten arbeitest du zur Zeit? Gibt es vielleicht sogar Pläne für einen eigenen Roman?

Derzeit schreibe ich an einem Musik-Theater-Stück namens ZANN. Das wird eine – fiktive – Biografie von H.P. Lovecraft, die sich um einige Lovecraft-Gedichte (in der Übersetzung von Michael Siefener) rankt. Die Musik schreibt der Komponist Periklis Liakakis, der von der Alten Musik kommt, inzwischen aber gerne ziemlich noisig mit Laptop und Elektronik arbeitet. Das wird recht heftig und soll Frühjahr 2014 in Wien uraufgeführt werden.

Roman ist derzeit keiner geplant, obwohl ich eine ganz nette Idee hab' ...

Wie sieht ein Arbeitstag im Leben von Thomas Fröhlich aus?

Da ich nicht vom Schreiben lebe, bin ich üblicherweise an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien als wissenschaftlicher Bibliothekar tätig. Was ich auch sehr gerne tue, weil ich dort ein relativ breit gestreutes und spannendes Arbeitsfeld innehab'. Derzeit bin ich allerdings auf Sabbatical – d.h. ich hab' de facto ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub, um nicht zuletzt das Lovecraft-Stück vorwärts zu treiben. D.h. weiter: Da ich (wenn man mich lässt) eher ein Nachtmensch bin, stehe ich gegen 10 Uhr vormittags auf, frühstücke bis 11, gehe 2 Stunden spazieren, schreibe bis zum Abend, esse mit meiner Lebensgefährtin zu Abend, danach sehen wir uns einen Film auf DVD an (oder treffen uns zum Essen und/oder auf ein Konzert oder Kino oder so irgendwas mit Freunden), und dann arbeite ich zumeist noch in der Nacht ein, zwei Stunden.

Noch eine Frage zum Abschluss: Was ist dem Menschen Thomas Fröhlich wichtig?

Bücher (dass ich ohne Bücher nicht leben könnte, weißt du ja in der Zwischenzeit).

Filme (am liebsten britische oder amerikanische) aus den Jahren 1920 (!) - 1970.

Die Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann einmal gescheiter wird (derzeit sieht's eher nach dem Gegenteil aus).

Dass das Tragen von Jogginghosen in der Öffentlichkeit endlich verboten wird.

Sherlock Holmes.

Und, last but definitely NOT least, meine Lebensgefährtin Petra, die mich immer wieder aus der Baker Street abholt. Was manchmal auch ganz gut tut.

Lieber Thomas, vielen Dank für die geduldige Beantwortung meiner Fragen und viel Erfolg für die Zukunft.

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info