|

|

Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Fantasy > Magira Fantasy Jahrbuch 2005 |

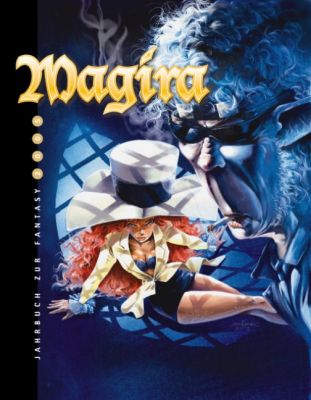

Magira Fantasy Jahrbuch 2005

| MAGIRA 2005 - JAHRBUCH ZUR FANTASY

Michael Scheuch, Hermann Ritter (Hrsg.) Taschenbuch |

Die Fantasy steht zwischen den Ausläufern des „Herrn der Ringe“ Epos und der nächsten Filmwelle, wahrscheinlich durch Narnia eingeleitet. Selten wurde – wie Hermann Urbanek aufzeigt – so viel Fantasy in Deutschland publiziert. Eigentlich ein Grund zur Freude. Man darf nicht die negativen Auswüchse verschweigen, doch zumindest haben die Herausgeber und Autoren sehr viel Material, das sich lohnt rezensiert und beschrieben zu werden. Trotzdem ist der Ton dieses als Nachschlagewerk weiterhin empfehlenswerten Handbuches böser und zynischer geworden. Einige dieser so genannten Rezensionen wirken wie persönliche Abrechnungen mit Büchern, Autoren und Epen. Andere Artikel werden von ihren Verfassern schon entsprechend mit negativen Vorbemerkungen eingeleitet. Der Leser hat das Gefühl, hier die Arbeiten von „Sklaven“ zu lesen und nicht von Freiwilligen, die gerne über das Gelesene schreiben. Sollte dieser Trend anhalten, wird die positive Idee des Jahrbuches bald ad absurdum geführt. Hier sollten die beiden Herausgeber Scheuch und Ritter den Anfängen wehren. Insbesondere Hermann Ritters Auseinandersetzung mit den Narnia Chroniken ist als positives Beispiel schon in der Einleitung der Besprechung herauszustellen. Waren in der letzten Ausgabe die oft undurchsichtigen und sich widersprechenden Rezensionen der Schwachpunkt, so finden sich in der Ausgabe 2005 qualitativ die Arbeiten zu Dickson, King oder Williams am Ende der Kette. Trotzdem finden sich sehr viele lesenswerte Artikel, Interviews und Portraits in dem wie immer mit mehr als 400 Seiten umfangreichen und optisch sehr ansprechend gestalteten Jahrbuch.

Der traditionelle Auftakt eines jeden Jahrbuchs gehört dem Rückblick. Hermann Urbanek summiert das Angebot von Fantasy routiniert und umfangreich. Dabei stellt er fest, dass im Schatten vom „Herrn der Ringe“, zwischen den inzwischen zyklischen Schüben Harry Potter und im Vorwege der opulenten Narnia Verfilmung Fantasy eben in ist. Trotz der Oligopole der großen Verlage und der Schwierigkeiten, die die Verschmelzung der Heyne Fantasy Reihe mit dem anspruchsvolleren Piper Programm in sich trug findet, prägten diese beiden Häuser die Szenerie. Von den eher verspielten und intellektuellen Werken weg zu der erfolgreichen humorvollen Fantasy und den klassischen Questgeschichten. Auffällig ist, dass sehr gute und eher kritisch angelegte Fantasy- Geschichten nicht den Weg aus den Staaten oder aus England zu uns finden. Weiterhin beherrschen umfangreiche und stetig wachsende Zyklen die Szenerie, nach Jahren der Unterbrechung werden altbekannte Figuren wie Thomas Covenant, der Zweifler von ihrem Autoren reaktiviert oder Andreas Bull-Hansens Nordlangsaga findet kein Ende. Wenn sich Hermann irgendwann neben der Zahl der Veröffentlichungen auch um deren Umfang kümmern sollte, wird er feststellen, dass nicht nur mehr Werke, sondern vor allem umfangreichere, aufgeblähte Geschichten veröffentlicht werden. Dieser Kurzüberblick hilft interessierten Fans, auch andere, oft unterrepräsentierte Verlage kennen zulernen. Die Mischung aus der Präsentation von bislang erschienen Bänden und kurzen Verlagsvorschauen erhöht die Aktualität dieser Rubrik.

„Werners Bücherkiste“ – von Werner Arend – stellt ausführlich Fantasybücher vor, die bislang noch nicht übersetzt worden sind. Dabei lobt er in seinem Vorwort die deutschen Verlage, die immer schneller und öfter auch scheinbar seltene Fantasy übersetzen. Auf der anderen Seite befremdet die Tatsache, dass diese Übersetzungen oft nur die Werke sind, die leicht zu erhalten sind. Bei einem kurzen Besuch in mehreren Londoner Buchhandlungen kam sich der Rezensent wie in Deutschland vor. Bis auf eine Handvoll Titel von Autoren, die seit Jahren keinen Verlag mehr in Deutschland finden (Alan Steele oder James P. Hogan) war das optisch nicht unbedingt erschlagende Angebot in Deutschland erschienen oder zur Veröffentlichung vorgesehen. Dort zumindest fehlte die Tiefe im Angebot. In seinem Artikel stellt Werner Arend auf insgesamt dreißig Seiten sehr ausführlich sehr viele Fantasy Romane bzw. Teile von umfangreichen Fantasy- Zyklen vor. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf kritische Bemerkungen, sondern liefert umfangreiche Inhaltsangaben. So können sich Interessierte einen ersten Überblick verschaffen, bevor sie die Bücher bestellen. Der Artikel verzichtet oft auf die distanzierte Betrachtung der Bücher, sondern Werner spricht fast vertraulich über die guten und schlechten Seiten der vorgestellten Texte. Bei einigen Besprechungen fehlt allerdings eine gewisse Konstanz. Das fällt insbesondere bei der Rezension des Peter Hamilton Buches auf. Zuerst lobt er den Text, dann kritisiert die oft zu umfangreichen Nebelhandlungen, die den Handlungsfluss zum Erliegen bringen. Anschließend bemerkt er, dass eine Kürzung des Textes um 15 Prozent nicht schlecht gewesen wäre. Da stellt sich dann die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kritik und Lob. Interessant ist die Vorstellung einer älteren Romanzyklus von Tanith Lee. Sehr ausführlich wird das Werk besprochen, bevor dann Werner fast ungläubig von der Produktionsmaschinerie Lees berichtet. Aber die Lee ist ein wichtiges, aber auch so typisches Beispiel. Sie verfügt über eine breite und ausreichende Leserbasis, um bei den Verlagen als publizierbar zu gelten. Das ermöglicht es ihr, ihre oft so charakteristischen Geschichten zu veröffentlichten. Ob der Erfolg von Harry Potter, der Herr der Ringe oder andere auf den Bestsellerlisten erscheinende Epen an ihrer Nische knabbern, wäre eine Doktorarbeit wert. Auf jeden Fall rundet dieser kurze internationale, aber sehr persönliche Überblick die Zahlen, Daten und Fakten ab.

Was bleibt sind die obligatorischen Nachrufe auf Andre Norton und Thomas Ziegler. Beide hat Erik Schreiber verfasst. Beide Nachrufe sind eine einzige Katastrophe. Der Autor sollte zumindest eine Beziehung zum Verstorbenen haben. Schreiber reiht hier verschiedene, oft nicht einmal überarbeitete Fakten aneinander und zeichnet ein derart krudes Bild, das man sich im Grunde fast schämen kann. Da finden sich bei Andre Norton oberflächlichste Fakten zu ihrer Schöpfung „Hexenwelt“, kurz vorher erreichten die Nachdrucke ihrer Werke zumindest ein Erwachsenenpublikum, ohne dass sich eine Anmerkung zu ihrem Erfolg bei dieser Lesegruppe anschließt und letztendlich findet sich die Hinweis auf einen Krankenhausaufenthalt immerhin zwei Jahre vor ihrem Tod. Bei Thomas Ziegler geht es ähnlich unübersichtlich zu. Schreiber wirft Daten und Fakten wild durcheinander. So hat sich Thomas Ziegler in den achtziger Jahren ja nicht nur von der Perry Rhodan Serie, sondern gänzlich aus der Science Fiction Szene verabschiedet. In dieser Zeit hat er Krimis geschrieben, doch seine Schöpfung – den Privatdetektiv Markesch verschweigt Schreiber. Auch Zieglers wahrscheinlich bester Roman „Die Stimmen der Nacht“, der zweimal den Kurd Lasswitz Preis als Erzählung und überarbeiteter Roman erhalten hat, findet keine Erwähnung. Das er an einer dritten Fassung gearbeitet hat, drückt doch deutlich aus, wie wichtig ihm dieses Thema gewesen ist. Dann erwähnt Schreiber noch den ersten namenlosen Roman, der unter Pseudonym erschienen ist, um dann gleich auf die Zusammenarbeit mit Anton einzugehen. Das „Zeit der Stasis“ der zweite Roman der Beiden gewesen ist, strahlt das verschämte „wieder“ aus. Über den Menschen finden sich keine wirklich ansprechenden Worte, über seine literarische Position in der deutschen Science Fiction nur Plattitüden.

Zukünftig sollten die Nachrufe entweder wirklich persönliche Würdigungen sein. Dazu böte sich eine lizensierte Übersetzung der entsprechenden Texte unter anderem aus LOCUS an oder Nachdrucke eines bislang erschienenen Textes. Michael Scheuchs kurzgefasste Chronik mit der Auflistung der Preisträger und zwei weiteren Nachrufen hätte man besser in Hermann Urbaneks Auflistung integriert.

Der 200. Geburtstag von Hans Christian Anderson nimmt Erik Schreiber zum Anlass, den dänischen Märchenerzähler vorzustellen. Wie allerdings seine Nachrufe wirkt der Artikel ungeordnet, so wirft er Zeitangaben wild durcheinander – beim zweiten Besuch bei Otto Speckter war Anderson angeblich ein gemachter Mann, auch wenn die sich anschließenden Ereignisse nicht darauf schließen lassen. Dazu gibt es einige Ungenauigkeiten- zuerst erwähnt Schreiber die 168 Märchen, dann sind es nur mehr als 150 Texte. Die Vorstellung von drei Büchern ist dürftig. So finden sich auch keine Hinweise auf Andersons Vorgehen bei der Zusammenstellung und literarischen Umsetzung seiner modernen Märchen.

Den Tiefpunkt – zusammen mit der überflüssigen Vorstellung von Dicksons „Drachenreiterzyklus“ – stellt Dietmar Daths Litanei um Stephen Kings Zyklus „Der dunkle Turm“ dar. Der Autor kommt zu folgendem Statement :

„Die aufgeklärte Stellung zur Kulturindustrie, die King, Fabrikant seines Riesenwerkes, Freund des Kinos, Fernsehens und der Unterhaltungsliteratur, stets kultiviert hat, ist neben der glänzenden Schriftstellerei seine zweite große Errungenschaft“ (Seite 94). Daths Ergüsse sind einfach köstlich zu lesen. Sie zeigen ein Unverständnis für Kings Werk, seine historische Entwicklung und entsprechendes Halbweisheiten zum Innenleben von Verlagen. Kings erster Roman „Carrie“ war als Hardcover kein großer Erfolg. Vergleichbar den oft dürftigen Verkaufszahlen talentierter Autoren, die in Kleinverlagen veröffentlichen. Auch wenn sich in die Verlage Kommerz eingeschlichen hat, ist dieser notwendig, um auch anderen Autoren Veröffentlichungsmöglichkeiten zu schenken. Die wenigen allgemeinen Bemerkungen über „The Stand“ und „Bag of Bones“ – jedes Wort ist wichtig – zeigen, dass Dath wahrscheinlich nur wenige Kings wirklich gelesen hat. Sicherlich ist „Der schwarze Turm“ ein interessanter Versuch, gestartet nicht als Roman, sondern im Rahmen des „Magazine of Fantasy and Science Fiction“, aber Dath erläutert in keinem Wort, mit keiner Silbe, warum dieser Zyklus innerhalb und außerhalb von Kings Werk so wirklich wichtig ist.

Heike Harthun agiert auf einem ähnlich dürftigen Niveau. Er stellt die Romane von Gordon Dicksons „Drachenreiter“ Zyklus vor. Es fehlen vorsichtshalber sämtliche Bemerkungen, die das Werk in Dicksons Oevre einordnet. Dazu kommt, die Bemerkungen über die Romane an sich wiederholen sich. Wenn der Verfasser dann noch zugibt, dass „ich glaube“, „ich meine“ und „könnte“ eher seine Unsicherheit unterstreichen. Er kann mit den Büchern wirklich nichts anfangen, er weiß nicht, wie er sie besprechen soll und verschwendet wirklich wichtigen Raum in dieser Sammlung.

Maren Bonacker erweitert das Thema Drachen mit ihrem unterhaltsamen Artikel

„Der tut nichts, der will nur spielen“. In diesem kurzweilig zu lesenden Text stellt sie eine Reihe unterschiedlicher, aber thematisch zusammenhängender Drachenromane und Bildbände vor. Sie gibt einen kurzen Überblick und kritisiert/ lobt die entsprechenden Werke mit klaren direkten Worten. Gerade diese Sonderthemen machen den Reiz der Jahrbücher aus. Im Gegensatz zu einigen anderen Artikeln dieser Sammlung, die eher thematisch aus der Not geboren und von Autoren zwangsweise nach dem Motto „schreib oder der Drache kann endlich satt werden verfasst worden sind, wirkt ihre Arbeit – wie einige andere Werke – ehrlich und aus Interesse geschrieben. Insbesondere bei Dath und Harthun hätte die Redaktion die Artikel zum Überarbeiten zurückschicken sollen, oder besser ganz auf sie verzichten. In diese Kategorie reiht sich dann auch Alexander W. Müller mit seinem Pamphlet „Seine Hemden sind bunter als seine Bücher“ ein. Er zerreißt Tad Williams neuen Roman „Der Blumenkrieg“. Es geht inzwischen nicht mehr um sachliche Kritik oder eine Auseinandersetzung mit dem Buch, sondern nur noch um die Tatsache, dass eigene Ego an einem erfolgreichen Autoren zu messen. Erfolgreich hier gleichbedeutend mit der Zahl seiner verkauften Romane – die einzig sachlich zu messende Komponente, dann Geschmack ja Geschmackssache ist. Eine gute Kritik zeigt die guten und schwachen Seiten eines Buches auf und lässt den Leser selbst ein persönliches Urteil finden. Eine interessante Kritik setzt sich mit den Schwachstellen auf eine Art und Weise auseinander, die Lösungen anbietet. Müller geht es unter anderem auch bei der Auflistung der achtzig Ideenlosigkeiten nur darum, auf andere einzuprügeln. Dabei sind wahllos Beispiele aus der Übersetzung, dem Originalroman und schließlich dessen Inhalt zusammengemischt und aufgelistet. Bei einigen Punkten versteht der Autor wahrscheinlich selbst nur, warum er diese hier niedergeschrieben hat. Schon zu Beginn des Buches erkennt der Leser, dass Müller gar keine objektive Beurteilung des Buches versuchen wollte, er brauchte eine Rinde, an der er seinen fast kindischen Frust wegreiben konnte.

Ein Jahrbuch der Fantasy sollte weiterhin eine kritische, aber sachliche Auseinandersetzung mit der zugrunde liegenden Literatur sein. Diese oft kindischen Artikel und Rezensionen von mit beiden Beinen im Leben stehenden Amateuren und keinen vierzehnjährigen Besserwissern hinterlassen einen üblen Beigeschmack. Interessant ist dabei der Blick auf die Agenda am Ende des Buches. Unwillkürlich fragt sich der Leser, ob Müller, Dath oder Harthun wahrscheinlich in ihrem Beruf – für den erhalten sie ja Geld, sind somit Profis – ähnliche Prügel erhalten. Bevor dann wieder die Klischeeschublade mit dem überbezahlten Autoren aufgezogen wird, wer Geld für eine Leistung bekommt, muss sich am jeweiligen Gegenwert messen lassen.

Doch auch die gegen Ende des Buches veröffentlichten Rezensionen – unterteilt in deutsche und internationale Autoren – zeigen ein zwiespältiges Bild. Das ist zum einen die immer noch zu oft fehlende formale Qualität der Besprechungen – mehr als achtzig Prozent inhaltliche Wiedergabe mit knappen zwanzig Prozent oberflächlicher Kritik -, zum anderen aber auch eine gewisse Unentschlossenheit dem Thema gegenüber. Wenn Erik Schreiber inzwischen von sich weist, den Lesern GUTE Fantasy Literatur vorzustellen zu wollen, dann kann man als Käufer nur aus der Hosentasche gleich die rote Karte ziehen. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe ist die durchschnittliche Qualität der Rezensionen etwas besser geworden. Klaus Frick, Hermann Ritter oder auch Margit Merx setzen sich wirklich mit den besprochenen Büchern auseinander. Bei den anderen Autoren wirkt die Schreibe so einheitlich, als wären es alle Pseudonyme bestimmter Testberichtautoren. Betrachtet der aufmerksame Leser dann weiterhin die besprochenen Bücher, dann wird deutlich, dass die Fantasy endgültig das Post Star Wars Syndrom erreicht hat. Wie bei der Science Fiction Anfang der achtziger Jahre klaffen zwischen Qualität und Quantität erhebliche Lücken. Nicht umsonst sind die herausragenden Romane in erster Linie Neuauflagen. Zumindest oberflächlich erhält der Leser einen groben Überblick über die Veröffentlichungen des letzten Jahres und kann sich mit Wohlwollen zwei oder drei Bücher zur Lektüre heraussuchen.

Klaus N. Frick steuert dann noch kurze Besprechungen dreier eher im Randbereich der Fantasy angesiedelten Romane deutscher Autoren bei. Routiniert und mit dem Auge für das Wesentliche empfiehlt er die entsprechenden Bücher. Ein gesonderter Artikel ist allerdings überflüssig, die drei Rezensionen hätten die Qualität des Besprechungsteil bei einer entsprechenden Integration deutlich erhöht.

Marion Vrbickys Artikel „The Runes of the Earth“ bespricht Donaldsons “Thomas Covenant” Romane. Dabei geht sie nicht nur auf den ersten Band des neuen Zyklus ein, sondern versucht eine Interpretation des Gesamtwerkes. Wie schwierig eine wirklich Annäherung an Donaldson ist, zeigen auch seine im Kern einfachen Romane. Insbesondere die vier Krimis, die er geschrieben hat, sind Ausflüge in die Tiefe der Seele und stehen im Grunde den Selbstzweifeln seiner berühmtesten Schöpfung in Nichts nach. Interessant ist die Ansicht, dass Donaldson zweiter Zyklus um den Leprakranken aus Sicht der Autorin deutlich besser gelungen ist, während der Autor selbst die Arbeit eher als Qual empfunden hat. Ob es sich um gute oder schlechte Fantasy handelt, steht hier nicht zur Debatte. Donaldson hat sich allen ursprünglichen Kritikern zum Trotz aus dem Schatten des “Herr der Ringe“ herausgeschrieben – man schaue sich nur die ursprünglichen Kritiken zu seinem ersten Roman an – und reicht an die charismatischen Heldenkreaturen Michael Moorcocks heran. Das seine Bücher keine simple, einfache Lektüre darstellen und oft ungewöhnlich für das Genre den farbenprächtigen Hintergrund zugunsten seitenlanger innerer Dialoge opfern, ist inzwischen bekannt. Das Donaldsons Bücher oft eine Reflektion unserer Wirklichkeit aus der Sicht hilfloser und sterbenskranker Menschen sind, ist eine Ebene, mit der sich Leser und Kritiker kaum beschäftigt haben und vielleicht auch kaum beschäftigen werden. Darum ist die ausdrückliche Erwähnung des ersten Buches, das zumindest in England kein Erfolg gewesen ist, einer der inhaltlichen Höhepunkte dieses Jahrbuches.

Ein Zwitterartikel ist Michael Scheuchs Portrait Robert Asprins und seiner bekanntesten Schöpfung- der MYTH Serie. Er geht auf die schwierige Situation Asprins genauso ein wie auf die guten oder schlechten Seiten der Serie. Hier finden sich allerdings eher Plattitüden und selten kann Scheuch intensiv auf die einzelnen Romane und deren Qualitäten oder Fehler wirklich eingehen. Der Leser hat unwillkürlich das Gefühl, dass zumindest bei einigen der Romane sehr viel Wasser unter dem Fluss hindurch geflossen ist, seitdem der Autor Scheuch dem Autoren Asprin begegnet ist. Auch die Bemerkungen, dass man kurze Bücher doch eigentlich sehr schnell schreiben kann, ist eine subjektive Auffassung. Es gibt Autoren, die jeden Tag zwanzig Manuskriptseiten schreiben und wie ein Uhrwerk jedes Jahr ein Buch abliefern, andere brauchen Monate, bis ein Plot funktioniert. Besondere manche Autoren schreiben ihre Bücher mehrmals, bevor sie sie dem Lektor übergeben. Ein bisschen weckt Scheuch auch den Eindruck, als wolle Asprin nichts mehr anderes schreiben als MYTH Abenteuer. Das diesem talentierten Science Fiction Autoren – siehe seine ersten sehr guten Romane – der Markt weg gebrochen ist, steht auf einem anderen Blatt. Das er vielleicht auch inzwischen von seinen Kreaturen ein bisschen angenervt ist, geht aus den verschiedenen Vorwörtern hervor, doch erstens muss man leben und zweitens die Verträge erfüllen. Trotz des guten Ansatzes basieren viele Thesen Scheuchs auf reinen Theorien – warum hat er in diesem Fall einen kommunikativen Autoren wie Asprin nicht einfach direkt gefragt? Auf die Randwerke geht er zuwenig ein. Shares Universes kamen in erster Linie durch den Erfolg der „Wild Cards“ Serie auf und viele Verlage versuchten auch mit bekannten Welten dieser innovativen und sehr gut geschriebenen Serie nachzueifern.

Hugh Walker stellt zum vierzigsten Geburtstag seine Magira Welt in einem kurzen, leicht distanzierten Artikel vor. Gerade rechtzeitig zur Neuveröffentlichung der Romane im Bastei Verlag. Schon aus den Hinweisen kann ein aufmerksamer Leser ableiten, wie stark sich die Perspektive zwischen der Erstveröffentlichung und der Neuveröffentlichung verändert hat.

Herrmann Ritter stellt mit den Narnia Chroniken von C.S. Lewis aus seiner Sicht rechtzeitig vor der Verfremdung die ursprünglichen Romane noch einmal vor. Es ist schade, dass er bei aller detaillierten Sachlichkeit nicht Bezug auf die beiden englischen Fernsehverfilmungen nimmt. Trotzdem erläutert er ansprechend und unterhaltsam das Land, die Leute, deren Schöpfer und schließlich den Einfluss der zwar für ein jugendliches Publikum geschriebenen, aber trotzdem reizvollen Serie. Diese Artikel bringen das Jahrbuch weiter und geben einem interessierten Publikum die Möglichkeit, sich einen guten Überblick über die besprochenen Werke zu verschaffen.

Klaus Erichsen gibt einen kurzen Einblick in die phantastische Bibliothek Wetzlar. Schöne wäre vielleicht noch eine kommentierte Auflistung aller Preisträger der letzten Jahre, um so interessierten Neueinsteigern gleich ein Gerüst von preiswürdiger Lektüre zur Hand zu geben. Der Platz hätte in diesem Jahrbuch dafür ausgereicht. Eine weitere gute Idee wäre zum Beispiel auch eine Präsentation der Gewinner des World Fantasy Awards und ihrer herausragenden Werke. So könnte eine neue Generation von Lesern konzentriert, gezielt und für einen Almanach würdig sich in der inzwischen auch umfangreichen Fantasy Literatur orientieren. So könnte mancher vergessener Klassiker wieder ans Licht des Tages geholt werden und manche Kritiker bräuchten sich nicht durch ihnen schon vor der ersten Begegnung mit dem Titelbild unangenehme Bücher quälen. Kritikerschutz ist Artenschutz.

Um zwei Themen erweitert sich das vielfältige Spektrum des Fantasy Jahrbuches: Musik und Hörbuch. Michael Scheuch beschäftigt sich sehr intensiv mit den veröffentlichen Hörbüchern. Davor eruiert er die Hörerschaft und kommt für Buchleser zu einigen interessanten Thesen. In erster Linie spricht er direkt die Fantasy Fans an, die sich bislang mit dem Hörbuch nicht auseinandergesetzt haben und gibt Laien zumindest einige Ansätze zum Kauf eines solchen Hörbuches als Ergänzung der bisherigen Lektüre.

Volkmar Kunhles „Tolkien und Musik“ ist eine ausführliche Betrachtung der bisherigen Soundtracks beider „Herr der Ringe“ Verfilmungen. Neben dem Portrait der jeweiligen Komponisten geht er auch und das sehr gut auf die Produktionsunterschiede zwischen der Zeichentrickversion und dem Peter Jackson Epos ein. Außerdem zieht er einige Vergleiche zwischen den beiden Filmversionen und verdammt die ursprüngliche freiere Adaption nicht gleich in Grund und Boden. Der Artikel spricht Experten wie Laien in gleichem Maße an und informiert auf unterhaltsame Weise. Diese Arbeiten – im Gegensatz zu einigen negativen und feindseligen Besprechungen – stellen eine reizvolle Lektüre dar und geben einen guten Überblick der vielfältigen Facetten des Genres

Die Interviews und Portraits nehmen traditionell immer einen breiten Raum ein. Der Reigen eröffnet Cornelia Funke im Gespräch mit Gabriele Herpell. Sind zu Anfang die Fragen eher belanglos, finden die beiden Frauen schnell eine gemeinsame Basis. Der Leser erfährt mehr über Funkes Arbeitsweise, aber auch ihre Einstellung zur Stellung der phantastischen Literatur. Es wäre schön gewesen, dieses lesenswerte Interview mit einem ausführlicheren Artikel über Cornelia Funkes eher unbekannte Romane zu begleiten.

Alex Jahnke interviewt die durch historische Romane bekannt gewordene Ines Kammerer- Jahnke arbeitet sich förmlich in das Thema hinein. Zu Beginn hat der Leser fast das Gefühl, das er weder sein „Opfer“ noch deren Bücher wirklich kennt. Auch die Unterschiede zwischen historischen Romanen und deren Publikum sowie dem Fantasy Genre versucht er mit der Brechstange zu vereinen. Erst die geduldigen Antworten leiten den Fragenden zum Kernbereich. Die zweite Hälfte des Interviews lebt förmlich auf. Die Dialoge sind fließend, der Leser bekommt einen guten Einblick in Kammerers Arbeits- und vor allem Leseweise. Dabei bleibt die Autorin natürlich und auf dem Boden.

Erik Schreiber interviewt dann noch zwei Lehrer, die beide unterschiedliche Fantasy geschrieben haben. Gunhild Eggenwirth hat ein Buch geschrieben – „Sam und der Silberstaub des Glücks“, das er im Anschluss an das Interview eher unbeholfen rezensiert. Damit geht ein Teil der wirklich guten Frage/ Antwortbeziehung verloren. Auch wenn er im Laufe seiner Fragen nicht unbedingt das Buch und die Autorin vorstellen, sondern die Verlagspolitik der Harry Potter Epigonen entlarven möchte, gelingt es doch, die Autorin vorzustellen. Ihre sympathischen und bodenständigen Antworten wirken im Gegensatz zu einigen übermäßig aggressiven Fragen sehr ehrlich.

Das letzte Interview dieser Besprechung und das vorletzte der Sammlung ist mit Ralf Lehmann, der einen eher klassischen Fantasy Zyklus veröffentlicht hat. Dabei gibt er auch unumwunden zu, weder das Rad erfunden zu haben noch eine gänzlich neue Welt präsentieren zu können. Viel mehr kommt hier deutlich die Verlagspolitik zum Tragen, deutsche Fantasy in der Tradition des „Herr der Ringe“ präsentieren zu wollen und mit Lehmanns Werk auch zu können. Hier fehlt auch die Besprechung der entsprechenden Romane. Eine Kombination aus Interview und Rezension schenkt dem Leser eine andere Perspektive, vielleicht auch eine kritische und intensive Auseinandersetzung mit dem gesprochenen Wort und reduziert manche großen Worte auf das Wesentliche.

Der Illustrator Frank Walter plaudert aus dem Nähkästchen und stellt einige seiner Zeichnungen vor. Anhand dieser Kurzportraits kann der Leser erahnen, in wie weit Fotographie und Computer die Kunst beeinflussen. Das ist nicht unbedingt negativ gemeint, so ziert diesen Magira Band ein sehr schönes Cover von Dirk Schultz, der gerade mit „Berlin 2323“ gezeigt hat, wie man eine Stadt verändern kann. Die vielen Abbildungen von Frank Walters Werk geben selbst farblos einen ersten und vom kurzen Text gut abgerundeten Eindruck über sein Schaffen, aber vor allem seine Inspiration und Vorgehensweise.

Die Zeichnerin Tanja Meurer mit ihrer romantischen Ader verbindet Lyrik/Prosa mit ihren Zeichnungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fantasy Zeichnern fürchtet sie sich nicht, Menschen und Wesen zu kombinieren. Sie verzichtet auf Landschaften, ihre Hintergründe sind fast nicht vorhanden. Die Konzentration auf Wesen/ Menschen bedeutet trägt allerdings das Risiko von Stillleben in sich. Oft wirken die Gesichtszüge ihrer Charaktere unwirklich steif. Erst in ihren kurzen Texten beginnen sie dann zu leben.

Nur drei Erzählungen weist dieses Jahrbuch auf. Dabei befinden sich mit George R.R. Martin und dem eher sekundärliterarisch orientierten Helmut W. Pesch zwei Vollprofis. Martins Geschichte „Der Eisdrache“ passt hervorragend zu dem Kurzthema Drachen. Wie oft auch in seinen umfangreichen Fantasyromanen, aber noch mehr in den ersten Science Fiction Kurzgeschichten verbindet er eindrucksvolle, einprägsame und doch so simple Bilder mit einer kurzen, eher im Hintergrund ablaufenden Geschichte. Hier erdrückt er seine Leser mit der aus einer verlorenen Schlacht zurückkehrenden geschlagenen Armee. Nichts mehr bleibt vom Heroismus, den Idealen und Zielen. Tod, Verstümmelung und Elend des einfachen Volkes zeigt er in diesen Szenen auf, um sie dann leider im Epilog zu negieren. Dazwischen die Liebe und Freundschaft zwischen einem einsamen jungen Mädchen, dessen Familie sie nur akzeptiert, aber nicht liebt und einem Eisdrachen. Sprachlich auf gehobenem Niveau – auch in der deutschen Übersetzung – führt Martin seine Exkursionen in die Heroic Fantasy weiter fort, ohne wirklich innovativ Neues zu schreiben. Es sind die Bilder und der leicht zu lesende Text mit seiner fast zu simplen Liebesgeschichte, die das Herz rühren und kurze Zeit gute Unterhaltung bieten.

Einen Anachronismus stellt Helmut Pesch „Nordfahrt“ dar. Entstanden vor mehr als dreißig Jahren als das ewige Spiel und das entsprechende Fandom noch jung waren, zeigt sie auch heute noch auf, wie intensiv bestehende historische irdische Kulturen als Vorbild genommen und verfremdet/ erweitert worden sind, um in der neuen Welt gegen Götter und Dämonen zu Felde zu ziehen. Pesch selbst beschreibt sehr intensiv – mit dem klassischen Rahmen der Heldensaga als Einführung – seine Welt. Die Geschichte selbst tritt bei den oft konzentrierten Beschreibungen in den Hintergrund.

Den Abschluss bildet Hans- Peter Schultes düstere Amazonen Fantasy Geschichte „Winterliebe“. Brutale Bilder wechseln sich mit einigen intensiven Szenen ab. Dem Leser bleibt kaum die Zeit, sich mit der Welt und den einzelnen Figuren vertraut zu machen. Der Autor bemüht sich, eine emotionelle Ebene zwischen seiner Protagonistin und dem Leser aufzubauen. Ähnlich wie Martins Geschichte „Eisdrache“ in dieser Sammlung lebt die Story von der unerträglich detaillierten, aber historisch leider akkuraten Beschreibung des Pfählens als Folter- und Tötungsmethode. In beiden Geschichten werfen die Folgen des Krieges und die Gier der Eroberer so viele Schatten über die restliche Handlung, das sie fast in Vergessenheit gerät. Ob der Hinweis auf die verschiedenen Leben und wahrscheinlich verschiedenen Welten auf eine Fortsetzung hindeutet, entzieht sich dem Text. Auf jeden Fall ist die Geschichte flüssig geschrieben, wenn auch die Unterhaltungsfaktoren eher im voyeuristischen gewalttätigen Bereich zu finden sind.

Das „Magira“ Jahrbuch 2005 ist wieder eine bunte Mischung. Oft wird die Vielfältigkeit des Genres sehr gut aufgezeigt und selbst erfahrene Genregänger finden immer noch die eine oder andere Anregung, den einen oder anderen Tipp. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat sich allerdings der Ton verändert. Wie schon mehrfach angesprochen findet nicht mehr die kritische Auseinandersetzung mit der Literatur statt, sondern intellektuelle Selbstbeweihräucherung, das Widerkäuen einiger Klischees und ab und an zwischen den Zeilen eine gewisse Arroganz. Diese Töne gehören nicht in einen Almanach. Die hohe Kunst guter Kritik ist es, an einem Text, einem Film oder einem Hörbuch die guten und schlechten Seiten gegenüber zu stellen und dem Leser ein möglichst vielschichtiges Bild zu vermitteln. Die persönliche Meinung gehört sicherlich in eine gute Kritik, aber die Person des Rezensenten hat dort nichts zu suchen. Einige Rezensionen und damit Rezensenten wirken auch ob der Menge des Materials deutlich ausgeschrieben. Die Zeitnot, die vielen Rezensionsexemplare auch zu besprechen, steht einigen Texten Erik Schreibers in Gesicht geschrieben. Damit entwertet er seine ambitionierte Arbeit und hinterlässt eher einen durchschnittlichen Eindruck. Die angesprochenen Randbereiche zwischen Historienroman und Fantasy oder phantastischer Literatur und Fantasy geben der Sammlung die Würze. Das die Heroic Fantasy und die „Herr der Ringe“ Imitation ausgedient hat, zeigen die oft sehr interessanten unterschiedlichen Romane, die in Interview- oder Artikelform vorgestellt werden. Diese machen das Fantasy Jahrbuch wieder zu einer Pflichtlektüre für Genregänger – wie im Vorwort so treffend dargestellt, die einzige Nachschlagequelle. Wer sich am Rande für Fantasy interessiert, wird auf den über vierhundert Seiten gute Anregungen finden, schöne Zeichnungen, interessierte, sehr offenherzige Interviews mit bislang noch nicht so bekannten Autoren und natürlich die Quelle des Weihnachten ins Haus stehenden neuen Disneyfilms. Vielleicht hat Hermann Ritter in seinem Artikel über Narnia Recht, es bleibt noch Zeit, die Wurzeln des Genres zu betrachten. Nutzt diese.

http://www.sf-radio.net/buchecke/fantasy/buch315.h...

Der Rezensent

Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen

März 2018: keine Rezensionen

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info