|

|

Startseite > Rezensionen > Zombies > Thomas Harbach > Düstere Phantastikgeschichten > Die Zombies von Oz |

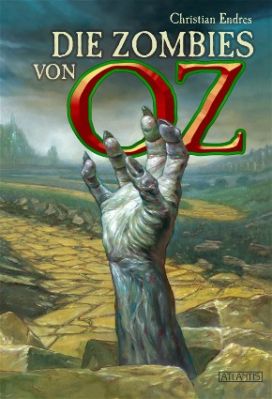

Die Zombies von Oz

| DIE ZOMBIES VON OZ

Christian Endres Taschenbuch, 200 Seiten |

In seinem Vorwort geht Christian Enders ausführlich auf die Entstehungsgeschichte seiner neuen dieses Mal auf Baums „Oz“ Büchern basierenden Sammlung ein. Greg Ruth fügt noch eine ausführliche zweite Einleitung hinzu, in der er auf den Mythos „OZ“ insbesondere in der heutigen Gegenwart eingeht. Aus dem „Nautilus“ Magazin ist Christian Enders Essay „Zurück ins zauberhafte Land“ nachgedruckt worden. Es ist erstaunlich, dass verschiedene Lektoren den fast unverzeihlichen zeitlichen Fehler in diesen Fall auf Seite 245 der Atlantis- Ausgabe nicht bemerkt haben. Anfang der vierziger Jahre gab es noch kein Ostdeutschland, in welche eine obskure Sowjet Fassung es Zauberers eindringen konnte. Ansonsten fügt Christian Enders in einem lesenswerten Plauderstil eine Reihe von Informationen über die Romane Lyman Frank Baums, die erste weltberühmte Musical Verfilmung und schließlich die modernen Interpretationen aneinander, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen.

Den Mittelpunkt der Sammlung bildet sicherlich der Kurzroman „Die Zombies von Oz“, dessen Handlung unmittelbar nach der Rückkehr Dorothys auf die Firma ihrer Verwandten einsetzt. Auf der Farm zurückgekommen wird sie von den Untoten in Person ihrer Tante und ihres Onkels bedroht. In letzter Sekunde rettet sie Frank, der sicherlich nicht durch einen Zufall den gleichen Vornamen wie der Schöpfer der Oz Geschichten trägt. Christian Enders hat ihn als eine interessante Mischung aus „Mein Freund Shane“ sowie Clint Eastwood gezeichnet. Ein Opportunist, der aufgrund erhaltener Informationen weiß, dass nur Dorothy ihn nach Oz bringen kann, dem Land, das hoffentlich nicht einer Zombieplage erlegen ist. Doch Dorothy scheint den Weg zurück nicht zu kennen, was sie ihrem auf der einen Seite aggressiven, dann wieder hilfsbereiten Begleiter nicht verraten kann.

Christian Enders hat die Novelle als im Grunde gegenüber dem Plot des Originals fast umgekehrte Quest geschrieben. Die Suche nach dem nächsten Helfer, die immer verzweifelter wird und nur bei Glinda enden kann, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte und hält die einzelnen, qualitativ teilweise ein wenig zu unterschiedlich geschriebenen Kapitel zusammen. Der Autor hält sich wie Romero nicht sonderlich mit Vorinformationen auf, der Plot setzt unmittelbar ein. Der Ballon als unorthodoxes, aber in verschiedenen Situationen Leben rettendes Transportmittel begleitet Dorothy – ohne ihren treuen Hund, für den Christian Enders eine drastische, schockierende, aber sicherlich auch konsequente Endlösung bereit hält – und Frank schließlich nach Oz, wo die Zombies inzwischen auch das Land verwüstet haben. Enders gibt seiner Novelle ein klassisches George Romero Ende, das auf der einen Seite konsequent nihilistisch ist – die vom Autoren erschaffene Ausgangssituation lässt keine andere logische Lösung zu -, auf der anderen Seite aber auch ein wenig Hoffnung für eine eventuelle Fortsetzung übrig lässt. Die Actionszenen sind drastisch beschrieben, Christian Enders macht von der ersten Szene an dem Leser klar, dass es sich um eine Zombiegeschichte vor bekannten wie markanten Hintergrund handelt. Wenn das Geschehen fast in einer grotesken Sequenz kumuliert, wie sie Romero konsequenterweise in den meisten seiner Filme verwendet hat, ist die logische Konsequenz auf die Spitze getrieben.

Handlungstechnisch eine überzeugende Geschichte sind die Hintergründe mit sehr viel subtilen Humor grell gezeichnet. Ganz bewusst mit sichtlich sadistischem Vergnügen zerlegt Christian Enders Baums Oz, provoziert und schockiert die lieb gewonnenen Figuren und zeigt ihre Hilflosigkeit. Allerdings leidet die gut zu lesende Novelle unter einer fehlenden Emotionalität. Vergleicht ein aufmerksamer Leser die anschließenden Kurzgeschichten – insbesondere die Texte, in denen eine etwas ältere, mehr oder minder gereifte Dorothy im Mittelpunkt des Geschehens steht – mit der einleitenden Novelle, so erscheinen die Figuren teilweise zu distanziert, zu sehr vom Geschehen denn ihren Aktionen bzw. ihrem Denken bestimmt. Mit Frank hat Christian Enders der Geschichte einen stoisch treuen Revolvermann, im Grunde direkt aus dem Wilden Westen kommend, eingeführt, der zwar eher zum Gewehr als dem Revolver greift, dessen Handlungen aber trotz des phantastischen Hintergrundes aus Dutzenden von Western bekannt sind. Dorothy dagegen wirkt teilweise ein wenig zu blass, zu naiv beschrieben, auch wenn die brutalen Szenen sie bis zur Handlungsunfähigkeit schockieren müssten. Die anderen aus Baums Romanen vertrauten Gestalten, Wesen oder Zauberer agieren leicht verfremdet, sind aber gut zu erkennen. Plottechnisch leidet die Geschichte in der zweiten Hälfte unter einer genretechnisch notwendigen, aber in dieser Form zu einfach präsentierten Stupidität. Untote erdrücken durch ihre Massenauftritte und diesen Aspekt nutzt Christian Enders einmal zu oft. Ein wenig mehr Originalität oder zumindest „andere“ untote Wesen hätten der ganzen Geschichte gut getan.

Zusammengefasst eine interessante, eine trotz der leichten Schwächen gut unterhaltende und lesenswerte Novelle, dessen perfide Grundidee besser passt als die verzweifelt bemühten Exzesse, Goethes Werther und Karl Mays Winnetou umzuschreiben oder Jane Austens Meisterwerk mit blutigen Zombie/ Kampfeinlagen wieder zu beleben.

Die Zombiethematik nimmt die erste Kurzgeschichte „Kein Abschied hält ewig“ wieder auf. Zehneinhalb Jahre sind seit der Rückkehr Dorothys und Ozirios vergangen. Ozirios hat Dorothy wegen ungenannter Ereignisse auf dem Rückflug finanziell unterstützt, während er in unserer Realität als Magier nicht nur sein Geld verdient, sondern kurz vor einer Europatournee steht. Da passt es ihm nicht in den Plan, dass Dorothy auftaucht, seine Familie kennen lernen und – wie sich nachträglich herausstellt – einen vorletzten Gefallen einfordert. Der Auftakt der Geschichte ist hervorragend, Dorothy als Film Noir Vamp erstaunlich gut getroffen, nur macht Christian Enders aus der Prämisse zu wenig und das Ende ist zu offensichtlich, zumal sich der Autor die Frage stellen muss, dass Dorothy das erste Mal unter Einsatz ihrer körperlichen Vorzüge zu Ozirios in die Großstadt gereist ist, was beim zweiten Mal mit Tante und Onkel im Gepäck sicherlich nicht so gut funktioniert hat, und er keine Erklärung für ihr plötzliches Erscheinen mit Gesellschaft liefert. Dagegen gehört „Lionhearts letzte Jagd“ nicht nur aufgrund des visuell eindrucksvollen Schlussbildes zu den interessantesten „Oz“ Interpretationen der Sammlung. Die bekannten wie markanten Figuren werden deutlich erwachsener, nuancierter und subtiler beschrieben. Zwischen den Zeilen wird die magische Grundidee fast sarkastisch realistisch extrapoliert und das Sterben eines relevanten Charakters emotional ansprechend beschrieben.

Einen breiten Raum nehmen Geschichten wie „Bezaubernd“ ein, in denen Christian Enders sich anscheinend ausgesprochen eng an die literarische Vorlage gehalten hat, um dann in letzter Sekunde das Geschehen auf den Kopf zu stellen. Die Charakterentwicklung geht in diesen Texten zu Lasten der Pointe, aber „Bezaubernd“ liest sich angenehm kurzweilig.

Zu den besten Beiträgen gehören erstaunlicherweise die Texte wie „Draußen“, in denen Enders im Grunde nur auf Namen – in diesem Fall Dorothy bzw. Vogelscheuche – zurückgreift, um dann „frei“ zu fabulieren. Die Liebesgeschichte des wegen Raubes zu zehn Jahren verurteilten Ich- Erzählers ist emotional überzeugend ohne Kitsch oder Pathos erzählt. Diese Variation Dorothys erinnert an „Kein Abschied hält ewig“ Protagonistin, wobei diese ausgesprochen realistische, wenn auch dunkle Extrapolation der jungen Protagonistin aus Baums Geschichte Enders Texten sehr viel mehr emotionale Tiefe gibt als zum Beispiel die „Zombie“ Fortsetzung, der das Zehnfache an erzähltechnischem Raum zur Verfügung gestanden hat. „Hoffnung und Voodoo“ funktioniert als eine Story von Verlust und Hoffnung ausgesprochen gut. Ein junges Mädchen ist an Leukämie verstorben und die Eltern versuchen jeweils auf ihre Art und Weise ohne miteinander zu sprechen den Verlust zu kompensieren. Bitter süß erzählt Christian Enders die Geschichte ausgesprochen gradlinig und emotional sehr gut ausbalanciert. Selten sind Aberglaube und Mythen so gezielt, sich selbst negierend eingesetzt worden. „Partner“ als Hommage auf den Superheldenmythos funktioniert auch stilistisch ausgezeichnet. Den leicht pathetisch melancholischen Ton, den Kurt Busiek spätestens mit seinen „Astro City“ Geschichten sowie George R.R. Martin mit seinen „Wild Cards“ Anthologien etabliert, gut treffend beschreibt Christian Enders eine ungewöhnliche Freundschaft, deren „Oz“ Andeutungen ähnlich wie in „Hoffnung und Voodoo“ eher die Sahne auf dem Kuchen sind, als dass die allerdings stimmungstechnisch überzeugende, inhaltlich zu wenig stringente Geschichte ohne sie nicht funktionieren könnte.

Biedere Fantasy Unterhaltung mit den entsprechenden Querverweisen bietet mit „Die Prüfung“ eine der schwächsten Storys der Sammlung. Die grundlegende Plot wird auf der einen Seite zu distanziert, zu stereotyp erzählt, auf der anderen Seite bietet er zu wenige wirkliche Überraschungen hinsichtlich der letzt endlich ereignislosen „Quest“. Isoliert betrachtet sicherlich eine solide bodenständige Geschichte, die angesichts der Qualität der hier versammelten Texte und ihrer teilweise ausgesprochen dunklen Art, die Charaktere aus Baums Vorlagen zu behandeln, zu wenige wirkliche Überraschungsmomente beinhaltet. „Sandläufer“ versucht eine eher unbekannte Landschaft Oz – ironischerweise finden sich auch Dorothy, Frank und die wenigen Überlebenden aus „Die Zombies von Oz“ dort wieder – zu beleben, in dem er die Suche des Ich- Erzählers nach neuen Herausforderungen beschreibt. Leider bleibt der Protagonist dem Leser ein wenig zu fremd und die ganze Episode wirkt wie ein Fragment, eine Episode aus einem umfangreicheren Werk, das noch geschrieben werden muss.

Mit „Herbst in Kansas“ verabschiedet sich Christian Enders – ohne Berücksichtigung der aus „Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes“ nachgedruckten Geschichte – von seinen Lesern. Ein fetischistischer Sammler besucht Dorothy, die inzwischen alleine die Farm ihrer Tante und ihres Onkels betreibt. Zu den stärksten Arbeiten dieser Sammlung gehören die Geschichten, in denen Christian Enders insbesondere in Dorothys Charakter, ihre labile Psyche eindringt und den inneren Konflikt zwischen der dem Leser mehr oder minder bekannten Realität und dem ungebrochenen Einfluss „Oz“ und ihrer Abenteuer zeigt. In diesen Texten lebt die Sammlung förmlich auf. Es ist schade, dass insbesondere der Kurzroman „Die Zombies von Oz“ diese emotionale Intensität – siehe „Herbst in Kansas“ oder „Draußen“ – nicht ganz erreicht.

Neben den Kurzgeschichten finden sich in der Sammlung auch kurze Vignetten wie „Hexensilber“ oder „Tornadojäger“, die stimmungstechnisch nicht schlecht , handlungstechnisch aber zu wenig extrapoliert sind und ein wenig Fleisch – um bei den Zombie Anspielungen zu bleiben – auf den Knochen gebrauchen könnten. Mit einem umlaufenden wunderschönen Titelbild von Volkan Baga ausgestattet erreicht „Die Zombies von Oz“ vielleicht nicht die Verspieltheit, das Niveau der Sherlock Holmes Anthologie, in der Christian Enders mit den von ihm anscheinend noch mehr geliebten Holmes und Watson durch verschiedene phantastische Welten streifen konnte. Der Fokus ist deutlich enger, auch wenn sich der Autor bemüht hat, unterschiedlichen Genres gerecht zu werden. Anstatt positiv Hommage an Hommage zu reihen, bemüht sich Christian Enders teilweise überraschend erfolgreich, Baums Ideen deutlich dunkler zu extrapolieren und subversiv die Schattenseiten seiner modernen Märchen zu beschreiben. Wie „Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes“ eine ausgesprochen lesenswerte, von der Grundidee sehr originelle und solide bis teilweise wirklich inspiriert ausgeführte Kurzgeschichtensammlung.

Der Rezensent

Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen

März 2018: keine Rezensionen

Zombies

|

|

Die Nacht der lebenden Toten 1: Vatersünden

Jean-Luc Istin - DIE NACHT DER LEBENDEN TOTEN 1: VATERSÜNDEN |

|

|

Die Nacht der lebenden Toten 2: Mandys Dämonen

Jean-Luc Istin - DIE NACHT DER LEBENDEN TOTEN 2: MANDYS DäMONEN |

|

|

Die Nacht der lebenden Toten 3: Kleine Familiengeheimnisse

Jean-Luc Istin - DIE NACHT DER LEBENDEN TOTEN 3: KLEINE FAMILIENGEHEIMNISSE |

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info