Literatur im Lichthof - Zoom

Christoph W. Bauer: In einer Bar unter dem Meer. Erzählungen

Warum werden sie gerade dort erzählt? (Denn „In einer Bar unter dem Meer" ist keine titelgebende Story, sondern der Titel von Bauers erstem Erzählungsband. Das Meer kommt nur als „Dahingeplätscher, das Emira ans Meer denken ließ“ vor, und die Bar durchaus oberirdisch als „Stammkneipe“ etwa, die eine Figur „ansteuerte“, ein gewisser Landmann, der „eine Frau in seinem Rücken laut und deutlich ‚Arschloch‘ sagen hörte.“) Nun, man mag sich die Literatur wie ein riesengroßes Meer vorstellen. Leicht möglich, dass ein Autor die Orientierung verliert ob der Weite. Oder aber er sondiert die Lage und nimmt das Steuerrad in die Hand, um von lyrischen und prosaischen in epische Gewässer zu gelangen. Wer kundig ist, wird einen guten Lotsen anheuern, Tschechow etwa, der seinen Figuren folgt und Umstände dann weglässt und verknappt. Und die Bar „unter dem Meer“? Hier muss es jedenfalls ruhig zugehen, hier lässt es sich gut beobachten, eventuell auch, wie andere Meereskundige dieses elementare Reich durchpflügen. Warum aber überhaupt sollte man so ein Aufheben machen um Erzählungen? Einfach deshalb, weil es noch immer und wieder das Klischee gibt, dass Literatur-Aficionados Erzählungen nicht kaufen und nicht lesen. Warum eigentlich, bitte schön?! Es ist eine ungemeine Lust, Erzählungen zu lesen, so auch diese, weil sie auf kleinem Raum große Vielfalt zulassen. Die Schwedische Akademie hat heuer eine «Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte» nobilitiert, sie ist, so wollen es die Medien „die kanadische Antwort auf Tschechow“. Sie ist „eine Meisterin der Knappheit“ (Die Zeit) sowieso, „Melancholie färbt ihre Sprache“ (Tagesspiegel), „stupende Menschenkenntnis“ und ein „denkbar abwechslungsreicher, technisch höchst entwickelter, dennoch scheinbar simpler“ Erzählstil sind ihre Atouts (Die Welt). Munro, so sagt Jonathan Franzen, habe Tschechow sogar übertroffen – und der war doch nun wirklich kein Anfänger! Wie auch immer, und zurück zum 'jungen Mann und dem Meer': Bauer bleibt in jedem Fall auf hoher See, das hier ist nichts Seichtes. Mit der ihm eigenen Bescheidenheit würde er sich – angesichts der genannten Meister – sicher als Geselle einstufen, aber die hier abgelieferten Erzählungen sind beileibe nicht bloße Gesellenstücke. Munro mag im besten Sinn altmeisterlich sein, Bauer ist im besten Sinn neumeisterlich. Er verkörpert nicht Klassisches, sondern kommt doch viel eher von der coolen Lakonik der Amerikaner. An den alten, immer wieder neuen Raymond Carver erinnert das, mit einem bissig witzigen Schuss T. C. Boyle: „In einer Bar unter dem Meer“ das reimt sich ja nachgerade auf „Wenn der Fluß voll Whisky wär“. Aber nein, es ist nicht so wie bei Bauers Filmemacher in der Erzählung „Full Shot“, der „froh war, seine Ausbildung in den USA gemacht zu haben.“ Gute Plots, gekonnter Schnitt, rasant wechselnde Stillagen – das sind durchaus auch europäische Tugenden. Vielleicht sollte man einfach dazusagen, dass diese Erzählungen sehr originell, wohl überlegt und keinesfalls abgekupfert sind. Es macht wenig Sinn, hier Geschichten nachzuerzählen oder Passagen zu zitieren – man käme aus dem Zitieren gar nicht mehr heraus. Hier findet man einen kleinen Kosmos von 19 Geschichten, subtil vernetzte Erzählstoffe, die man unbedingt zur Lektüre empfehlen kann. Bauer liest auch noch sehr gut, daher auch Lesungen besuchen! Das Schönste aber überhaupt ist, und das spürt man bei jeder Zeile: Dieser Autor wird nicht stehen bleiben, er wird sich noch weiter entwickeln. Bernhard Sandbichler

Carla Festi und Nicolao Merker: Il Vento della Storia. Ritratti di famiglia a Villa Clementi

Martin Fritz: intrinsische süßigkeit. Lyrik

Martin Fritz‘ poetische Texte weben einen Klangteppich, sie evozieren eine primär aus Lauten und Klängen aufsteigende eigene Wirklichkeit. Sie präsentieren sich als weit offene Sinngebilde, in denen die Sätze grammatisch vielfach ins Leere laufen, einander durchkreuzen, sich pausenlos verschränken, über weite Strecken ohne Trennungszeichen, ohne hörbare Zäsuren. Aus „jungen“ Wörtern und „jungen“ schnellen Rhythmen formt sich ein atemloser Laut-Gesang. Wer das Glück hat, den Autor selbst lesen zu hören, wird vom stark performativen Charakter seiner Lesung mitgerissen. Fritz skandiert seine Verse, er liest die Gedichte im Takt, durchgehend mit hoher Geschwindigkeit, und – wiewohl es keine wirklichen Melodien sind, die er singt – so ist es doch ein Sprechgesang mit deutlichem Rap-Charakter, den er den Hörerinnen und Hörern präsentiert. Die an Flowtechniken des Rap erinnernden lockeren Rhythmen, die hohe Musikalität der Sprache (die sich auch versteckter rap-ähnlicher Wiederholungen bedient) sowie der sprühende Witz machen Fritz‘ Lesungen zu Wort-Pop-Konzerten der besonderen Art. Das Sprachregister ist das einer jungen Szene (happy hour, mistaggte bookmarks, zappen, active beauty magazin), gekennzeichnet von einer überstarken Präsenz der Computersprache sowie Anleihen aus der Hip-Hop-Kultur, aber auch von Fragmenten einer Bildungssprache, wie sie eine junge, akademisch gebildete, polyglotte, global vernetzte Generation spricht. Das einleitende Gedicht „die tierbabies um uns sind unruhig“ präsentiert in schwindelerregender Schnelligkeit eine Unzahl sehr verschiedener Tierbabies (rotrückenspottdrosselbaby, goldbauchschnäpperbaby …), die sich voneinander jedoch gerade noch durch ihren Tierspeziesnamen unterscheiden (ihr „label“); viel eher sind sie gleich, einander gleich geworden durch „globale“ Requisiten (Einstiegsportale ins Internet) und „globale“ Tätigkeiten (im Internet) (aus klein gefalteten / zettelchen schreibt das kleine stiglitzbaby sachen dann ins internet hinein … das kleine kleiberbaby bloggt vielleicht auch eine daily graphic novel). In die virtuellen (intellektuellen) Tätigkeiten im Netz und ihre Parodien (die bewertung von / popkultur unter dem aspekt der subversivität sprich fehl genauer leistungsperspektivischem code) schieben sich ansatzweise noch Alltagsverrichtungen wie Grießschmarrn-Kochen und Alltagsgefühle wie der Ärger über Bullenschweine und die Freude am Bier. Doch inmitten technischem Know-how und hochspezialisiertem Vokabular (inmitten einer leistungsfähigen Existenz also) überlebt die Angst vor der abschaffung der tierbabyarten, vor der endgültigen Nivellierung, vor der Niederlage im Leistungsgefecht. Es ist nicht das Lebensgefühl eines Großstadt-Ghettos, das Fritz einfängt, sondern das einer gebildeten jungen Generation einer mittelgroßen vielleicht österreichischen Stadt (beyoncé, carly rae jepsen und rihanna zum frühstück / sternderlaufgabe neuer innsbrucker ernst / (n.i.e.) exzellenzcluster). Arbeit, Freundschaften, Liebesbeziehungen, Freizeitaktivitäten, geschäftliche und bürokratische Tätigkeiten … alles spielt sich vor dem Bildschirm ab. Die in den Gedichten auftauchenden Stimmen gehören jungen, technisch versierten, digital kommunizierenden Menschen (darauf die katze wie viel gigabyte hat dein tag). Gesucht wird allerdings nach jemandem, mit dem – eventuell jenseits vom Internet − noch gut zu sprechen wäre (über das was es selbst wirklich interessiert / kann sich das kleine stockentenbaby unterhalten sowieso mit niemand). Zwischen Hochleistungsdruck und virtuellen Kontakten aufgerieben, von Informationen chronisch überflutet (und ständig neue post doch niemals zeit zum selektieren da), cool und bedroht zugleich, zeugen die Stimmen vom widersprüchlichen Gefühl, erwachsen zu sein und sich doch wie ein (Tier-)Baby zu fühlen. Es ist indes die herausragende künstlerische Leistung des Autors, aus den „großen“ Themen (Identität, Zukunftsperspektiven, virtuelle Kommunikation, die sich fast anhört wie Liebe …) ein so leichtes und poppiges Stimmen-Netz zu weben, dass es klingt, als würde es eine intrinsische süßigkeit enthalten. Im Gedicht „ketwurst“ wird mit zu vielen, zu schwierigen, weil zu speziellen Redensarten und Redeweisen gespielt. Die Ketwurst, so erklärt uns Wikipedia, sei ein typisches Produkt der DDR-Imbisskultur und habe der Abspeisung großer Menschenmengen gedient. Indem sich das Gedicht eines sehr gehobenen Sprachregisters und eines schnellen, coolen sounds zugleich bedient, parodiert es die hochtrabende „Abspeisung“ von Nicht-Experten durch Spezialisten-Reden. Die letztlich unverständlichen Wortfolgen (insichvollendsein als trennung des subjekts von der verbundenheit der welt … abstraktionsbegehren vs. irreduzibilität ist immer wieder gender feeling … dispersion empfiehlt der ideologe) inszenieren das arrogante, unnahbare Sprachgehabe, wie es in wissenschaftlichen Kreisen beobachtbar ist. Zitate aus der Internetsprache, aus dem wissenschaftlichen Diskurs sowie Kommunikationsfragmente bilden ein Patchwork-Gebilde, das man als over-chilled bezeichnen könnte. Und doch: aus dem zusammenhangslosen, die eigene Unverständlichkeit inszenierenden Wort- und Satzgestöber steigt ganz am Ende (halblaut) ein fast zärtlicher Satz auf. Fritz‘ Gedichte spiegeln die den Einzelnen überwältigende global anwachsende Informationsflut. Die ineinander übergehenden und doch zusammenhanglosen Satz- und Sinnfragmente reflektieren das Stimmengestöber im Internet, von dem sich auszuschließen mittlerweile für den Einzelnen fast unmöglich geworden ist und das im Internet-User zu Gefühlen der Überforderung und letztlich der Vereinzelung führt. Wie kann man sich finden in einer Welt gleichzeitiger, doch gesichtsloser Stimmen? Treffsicher und formal raffiniert fängt der Autor in seinen Texten das Gefühl der Unverbindlichkeit und Uneigentlichkeit ein, das sich bei einer hochfrequenten Internet-Nutzung einstellt (wir sind recht eigentlich auch gar nicht da / das alles passiert nicht eigentlich). Das lyrische Wir spricht von einem Lebensgefühl der Nicht-Dazugehörigkeit und Entfremdung: „wir“ empfindet sich als kleinste, den neuen, fremden Systemen sich anpassende Größe: wir sind wie sehr kleine alte fische / die sich zu fremden schwärmen bei gefahr / dazuschleimen es immerhin versuchen … „Wir“, das sind keine identifizierbaren Redeinstanzen. „Wir“ ist die Stimme eines kollektiven Ichs. Die Tierbabies (überhaupt die vielen Tiere in den Gedichten) entziehen sich aller individuellen Zuschreibungen. Die Gedichte sind das Echo einer kollektiven (inneren) Rede. Wir – das sind tierbabies, moormaulwurf, analogkarpfen, digitalkatze, süßes kleines einhorn … : als lyrische Subjekte haftet ihnen etwas Unpersönliches an, auch Winziges und Harmloses, sie sind gewissermaßen austauschbar, süß und ungefährlich. Überflutet von fremden Stimmen ringen sie um ihre Identität und um Selbstbehauptung (wegen gestern geschlossen ist das / gefühl der verpflichtung anderen gegenüber / man selbst zu bleiben … ich kann hier nicht so sein wie ich es bin). Niemals lässt der Autor jedoch zu, dass die großen existentiellen Themen die Leichtigkeit des Gesamteindrucks erschlagen; sie kommen vielmehr ganz locker daher, klingen wie nebenbei gesagt; Schweres steht neben Leichtem, Ernstes neben Banalem, Kluges neben höchst Albernem. Die Verse fließen schnell dahin, das Ohr muss weit offen bleiben, um das Einzelne im Rauschen wahrzunehmen. Es lohnt sich allemal, die Gedichte mehrmals durchzulesen, entweder langsam und sorgfältig oder aber (wie es der Autor tut) mit hoher Geschwindigkeit. Zu den gelungensten Strategien des Gedichtbands gehört nämlich die Raffinesse, mit welcher die Aufmerksamkeit der Leser/Innen vom Inhalt weg und hin zum Klang gelenkt wird. Die Gedichte laden dazu ein, den Fokus vom Satzinhalt zum Klangumriss zu verlagern, sich nicht auf den „Sinn“, sondern auf die Klangqualität zu konzentrieren. Die vielen variierenden Wiederholungen verleihen den Gedichten einen gewissen Mantra-Charakter. Sinn, Gegensinn oder wirres zeug werden zu einer reell wahrnehmbaren Klangmassage. Die Gedichte sind Wortwogen, die ans Ohr der HörerInnen branden; sie sind beides: poetischer Lärm und Stille in einem; sie sind laut und lautlos zugleich; sie sind ein Stimmengewirr, doch ohne Behauptungen und ohne Urteile. Sie inszenieren die tosende Brandung der Stimmen im Netz und branden selbst dagegen an und heben diese eigentlich auf. Zu den Stärken des Bandes zählt mit Sicherheit die Virtuosität, mit der der Autor mit der Materialität der Wörter spielt, mit der er ihre klingende Oberfläche akzentuiert. Des Weiteren besticht der Band durch den Sprachwitz, durch die spielerische Leichtigkeit, mit der Sinn dekonstruiert wird. Fritz beherrscht die Kunst, seine Gedichte fast nichts sagen, sondern weit offen zu lassen; anstelle von Behauptungen und Sentenzen erleben wir ein Zuwider-Reden, ein Ins-Wort-Fallen, ein Ineinander- und Synchron-Reden. Die Gedichte enden so offen wie sie beginnen. Fritz‘ Gedichte treffen den „sound“ derjenigen, die heute jung sind: der Meister der digitalen Kommunikation, der vernetzten Prosumenten, der gebildeten Akteure im Web 2.0. Sie spiegeln ihre vom Deutschen ins Englische und retour wechselnde Rede, die Pidgin-Varianten von beiden, in denen Song-Zitate zu Bedeutungsträgern werden. Vom poetischen Satz, sagt Anne Duden, dass er „unbeirrbar und ungreifbar“ sei, „das Schwellenwesen, ein Vorgang des Übertretens, Aus- und Überschreitens, Unterlaufens und Auffahrens“ (aus: „Lobreden auf den poetischen Satz“). Darin liegt auch die poetische Qualität der Gedichte von Martin Fritz (ebenso wie ihre formale Homogenität): dass sie die Stimmen der Gegenwart gegeneinander auffahren lassen, dass reelle und virtuelle Reden einander unterlaufen, dass die Schwellen von Sprach- und Wirklichkeitsdimensionen übertreten werden. Auch der Titel bleibt offen, unterläuft eigentlich die Gedichte. Was immer auch die „intrinsische süßigkeit“ sein mag: sie versetzt das Lesen ins Schwingen, sie hält die Neugier aufrecht, sie enthält ein süßes, geheimnisvolles Versprechen, das sie bis zuletzt nicht lüftet, so wenig wie sie es bricht.

Unter dem Titel Da ist das kümmerliche Wort von ‚Engagement‘... nehmen die Beiträge Bezug auf die politische und gesellschaftliche Haltung der Literarurzeitschriften. Rolf Schneider geht auf Karl Kraus‘ Die Fackel (1899-1936) ein, stellt seinen „lebenslangen Kampf gegen leeres Gerede und Geschreibe“ (34) dar und erwähnt seine Beurteilung der Neuen Freien Presse als „'Pressköter', 'Saupresse', 'Tintenstrolche'“ (35). Der Einfluss der Zeitschrift wird an Elias Canettis Titel des ersten Teils der Autobiographie Fackel im Ohr festgemacht, aber auch an der Zeitschrift Der Brenner, die sich an der Wiener Zeitschrift orientierte. Eberhard Sauermann widmet sich dem kulturellen Konzept der Zeitschrift Der Brenner, wobei er ihre konservativen und konventionellen Tendenzen sichtbar macht. Das geforderte „Zurück zur Natur“ (40) als literarisches Programm stellte sich gegen die Vernunft und in die Nähe der Religion. Auch wenn die Herausgeber Kontakt zu fortschrittlicheren Zeitschriften auβerhalb des Regionalraums pflegten, blieben die Inhalte insgesamt konservativ. Die in zwei weiteren Beiträgen vorgestellten Exilzeitschriften Neue Deutsche Blätter, Die Sammlung und Die Dschunke hatten zum Programm den „Kampf gegen das Nazireich mit publizistischen Mitteln“ (47), wobei Sascha Feuchert am Beispiel der letztgenannten aufdeckt, dass dies im Detail nicht immer ganz so zutraf. Unter ...natürlich wurde gestritten. berichtet u.a. Peter Härtling von seinen journalistischen Jahren mit Monat, von den wichtigen Erstübersetzungen vom New Yorker ins Deutsche (Hannah Arendts Eichmann-Buch, Saul Bellows Prosa) sowie vom Besuch von Jorge Luis Borges und Mary Hemingway in der Redaktion. Interessant ist auch der Beitrag zu den seltenen Ausgaben der Streit-Zeit-Schrift, 16 insgesamt, die zwischen 1956 und 1969 im Heinrich Heine-Verlag erschienen und an denen alles „ungewöhnlich“ (73) war: „der Titel, das Format, die Machart, und natürlich die Konzeption – die Lust an der Provokation, das Satirische und das Spielerische“ (ebd.). Der Abschnitt unter dem Titel aber ich kann nie bereuen es versucht zu haben beinhaltet u.a. Anton G. Leitners Erfahrungen als Lyrik-Verlegers mit den Lyrikern, die für ihn mit so manchen peinlichen, für den Leser allerdings unterhaltsamen, Momenten verbunden sind. Das Entstehen, Verschwinden und das Comeback der studentischen Zeitschrift metamorphosen in Heidelberg, dargestellt von Ingo Drẑečnik, zeigt, wie sich eine Zeitschrift im Laufe der Jahre wandeln kann und dass der gegenwärtige Markt für Literaturzeitschriften sich nicht ganz so wesentlich von dem vergangenen unterscheidet. Der Verfasser schlieβt: „Gerade in Zeiten des Online-Publishings und der E-Books ist das kaum zu erwarten gewesen und muss einem natürlich auch sentimentalisch einnehmen. Vermutlich ist die Markt-Situation von heute aber grundsätzlich gar nicht so anders als 1991, denn der Kreis der Leser von gedruckten Literaturzeitschriften war auch damals schon eng gefasst – und damit recht präzise kalkulierbar.“ (166) Heiko Strunks Beitrag zu lyrikline stellt die Besonderheit und Zentralität der Stimme beim Erleben von Lyrik in den Vordergrund und präsentiert das Konzept dieser auditiven online-Zeitschrift als „eine wachsende, vielbändige, mehrsprachige Anthologie“ (167). Ein weiterer spannender Teil der Ausgabe befasst sich mit Literaturzeitschriften im Ausland, u.a. mit der französich-maghrebinischen Zeitschrift Intersignes, mit griechischen und polnischen Zeitschiften, aber auch koreanischen und chinesischen. Dabei kommt bzw. kam neben der allgemeinen nicht immer einfachen Situation für literarische Zeitschriften hier so manches Mal noch die politische Dimension hinzu, d.h. lange Zeit die offizielle Illegalisierung von Zeitschriften, wie Juliana Kaminskaja am Beispiel der russichen Zeitungslandschaft darstellt. Unter Ein unerhört aufregender Gegenstand oder Stile und Schreibhaltungen findet man u.a. Michael Brauns Bericht über seine „Zeitschriftenjahre“ (264), die für ihn „die Ingredienzen eines privaten Bildungsromans“ (267) bilden, „der dem Verfasser immer neue Wissens-Räume eröffnet“ (ebd.). Kurt Drawert dagegen befasst sich mit der Bedeutung der Literaturzeitschriften heute und schreibt u.a., dass über deren Bedeutung nachzusinnen einschlieβt, „auch über die der Literatur nachzudenken. Denn wie könnte eine Zeitschrift wichtiger sein als das, was sie vertritt?“ (268) Die Ausgabe der Zeitschrift lässt im letzten Abschnitt Schiller zu Wort kommen. Er teilt in einem Brief seinem Verleger Cotta das Ende der Zeitschrift die horen mit und bittet ihn darum, „allen Eclat zu vermeiden“ (303). Abwechslungsreich, spannungsvoll und mit zahlreichen interessanten Einzelheiten präsentiert sich der 250. Jubiläumsband die horen. Ihm seien viele interessierte LeserInnen gewünscht!

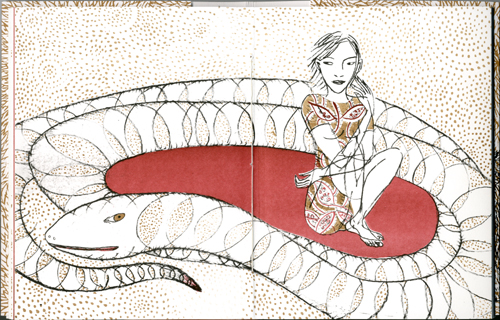

Sabine Gruber: Ein unerhörter Wunsch. 22 Kurztexte. Offsetfarblithographien: Anna Stangl

Das Titelbild des Bandes zeigt eine sitzende Frauengestalt, ein zauberisches filigranes Wesen, das – blättert man weiter - in immer wieder neu verwandelter Gestalt gleichsam durch das Buch wandert. Einmal ist sie ganz in sich versunken mit dunkelroter Blumenpracht auf ihrem Haar, in dem sie ein andermal eine Schlafende beherbergt; einmal kehrt sie einer männlichen Gestalt den Rücken zu; dann wieder trägt sie einen Oktopus am Herzen; einmal wächst ihr eine große rote Blume aus dem Leib; erscheint als Häsin oder als traumverlorenes Tier in Bärenkleid. Auch die Figuren der Kurzprosa-Texte, sind eigentlich ‚Gestalten‘, variieren Existenzen und Befindlichkeiten, die sich schon im titel andeuten: als die „Glückliche“, der „Undankbare“, die „Trauernde“, der „Schwimmer“, die „Undankbare“. Vor dem Hintergrund einer skizzierten Situation heben sich die Umrisslinien dieser Gestalten ab. Was sichtbar lesbar wird, sind die auf ihren innersten Kern reduzierten Themen und Motive. Die Figuren bleiben namenlos, sind von außen beobachtet und wahrgenommen: Sie sind Trägerinnen und Träger von Haltungen, Gesten, Gebärden und Handlungen, in denen sich das Konzentrat einer durchlebten Situation ausdrückt. Es scheint die Zeit still zu stehen, es ist, als würde der Text jenen Moment einfangen, den der Auslöser einer Kamera als Bild, als Szene festhält. Man kann die Texte, denen ein an Kafka geschulter Blick innewohnt, auch Prosaminiaturen nennen. Als modellhafte Verkleinerung enthalten sie verdichtete Erzählkerne, solche, die Romane als Handlungsfäden und Fasern eines erzählten Lebens entflechten und ausbreiten. Ein Beispiel: „Ein unerhörter Wunsch“ (S.19) ist der Titel des Bandes und auch der Titel eines der Kurztexte. Der Text liest sich zuerst wie eine filmische Miniatur. Die ersten Zeilen zeigen wie ein Filmset Menschen beim Verlassen einer Kirche. Ein Sargdeckel schließt sich, ein Begräbnis also, dann aber scheint sich die Trauer zu wandeln: „Die, die da knieten, werden bunt“, heißt es. Aus dem anonymen Plural der Begräbnisgemeinschaft hebt sich ‚eine‘ heraus, die als letzte die Kirche verlässt, die ihre Hände in den (Weihwasser)Brunnen taucht. Eine also, die sich Zeit lässt mit dem Zurückkehren und ihren Platz in der Trauergemeinde nicht finden kann. Dieser Szene folgt durch ein Perspektivenwechsel (wie durch einen Kameraschwenk) eine Sicht aus großer Distanz, und darin liegt vielleicht der unerhörte Wunsch (als gedachtes Bild im Innern der Figur): Aus zeitlich räumlicher Entfernung von oben gesehen verlieren sich die Gräber und Einfriedungen zu einem Muster aus Gittern und Kreuzen und „sie“ erscheint nun wieder als eine unter vielen, „die sich einhakt und lacht, bis das Haar aus der Ordnung fällt.“ Der elfzeilige Text ist bis aufs Äußerste verknappt und legt dadurch quasi die innere Struktur einer Szene frei. Kehrt in diesem Text die Gestalt der „Trauernden“? (S.17) wieder, die ihre Erinnerungen an die „Tote“ wie Blumen durch ihr Leben trägt? Die Leerstellen und Zwischenräume füllen sich durch die subjektive Optik des Lesens, durch ein freies Ineinanderfließen von Text- und Bildassoziationen. Dem Text „Ein unerhörter Wunsch“ folgt eine Doppelseite: Dort sitzt die Titelseitenfigur wieder auf rotem Grund in goldenem Kleid - wie in einem Nest. Geschützt vom runden Zaun eines liegenden Schlangenkörpers blickt sie zur Seite: zum Kopf der Schlange - diesen aufmerksam betrachtend und wie konzentriert in die Stille horchend.

Norbert Gstrein: Eine Ahnung vom Anfang. Roman Eine Ahnung vom Glück

Mit diesen brennenden Themen der Jetzt-Zeit hat Norbert Gstreins neuer Roman nichts gemein. Zum einen: Sein Erzähler ist ein Gymnasiallehrer, der „bald zwanzig Jahre im Schuldienst“ ist, ein in sich Ruhender, für den „die Dinge auf festem Grund standen“ und der die „Brüchigkeit“ der Existenzen um ihn mit verständnisvollem Interesse notiert: eine „komfortable Haltung“, gerade so altmodisch wie „die beiden Anzüge, die ich mir in Istanbul hatte machen lassen“. Umgekehrt taxieren ihn diese Existenzen mit belächelnden oder verwunderten oder auch lauernden Blicken. Zum andern muss man sagen: Norbert Gstrein ist ein kluger Autor und er hat einen wunderbaren Roman geschrieben. Mehr noch: Es ist ein ganz und gar schönes Buch, das man da in Händen hält, optisch und haptisch ein Glücksfall! Schön, dass es Bücher noch gibt. Der Romananfang ist konventionell, aber genauso gekonnt kalkuliert wie etwa der Anfang seiner frühen Erzählung Anderntags: „An einem Nachmittag, plötzlich, wie ohne mein Zutun, stand der erste Satz da, keine Zeile lang. Ich hatte begonnen.“ So unversehens kommt auch der Gymnasiallehrer dazu, diese Geschichte aufzuschreiben, am Ende des Romans, der tatsächlich „eine Ahnung vom Anfang“ spiegelt: scheinbar einfach komponiert, aber eben genial. Was dazwischen erzählt wird, ist „ganz und gar herausgefallen aus der Zeit“. Es ist in drei Teile gegliedert (Damals im Sommer, Der Reverend, Draußen am Fluss, und einen kurzen Schlussteil, Nach allem – In das dunkelste Blau), die Welt einer Provinz, in der sich ein Direktor Aschberner, Pfarrer Bleichert, ein „grimmiger Verweser der ewigen Wahrheit“, ein Inspektor Hule oder ein Herr Frischmann von der lokalen Presse tummeln – nicht ganz unähnlich dem Universum, ja: des Räuber Hotzenplotz oder der Pippi Langstrumpf? Natürlich: Es ist dies auch eine Geschichte des Lesens, in der so gewichtige Werke wie Der Kinogeher von Walker Percy, Der große Gatsby von Scott Fitzgerald oder Himmel über der Wüste von Paul Bowles vorkommen. Es geht um „diese literarische Sehnsucht und dieses literarische Glück. Sich in einer Situation vorzustellen, wie man sich später daran erinnern würde, nur um dann zu erkennen, dass man das, woran man sich erinnerte, nicht mehr haben konnte … Man schob den Augenblick in die Zukunft, um von dort aus alles in der Vergangenheit zu haben, in der es dann verloren war, und was einem blieb, ging auf in der bleierne Schwebe der Melancholie.“ Beides, die tief bohrende Reflexion und das abenteuerlich flirrende Paradies, gehen ungestelzt und kitschfrei ineinander auf. Beim Lesen ergeht es einem nicht viel anders als dem Erzähler, der die Familie des Reverends englisch sprechen hört: „Sie sprach englisch, doch mir kam es eher vor, als würde sie eine Sprache aus einer anderen Zeit sprechen. Es hätte aus einem mittelalterlichen Versepos stammen können, und ich wäre ein Ritter gewesen, der nach langer Irrfahrt nach Hause kam und vor der Lösung des Rätsels stand, das ihn um die ganze Welt getrieben hatte.“ Norbert Gstrein hat eine scheinbar einfache Geschichte mit scheinbar einfachen Mitteln erzählt. Wenn das Wort nicht so abgedroschen und daher unpassend wäre, könnte man meinen: eine gelungene Reform. Bernhard Sandbichler

Hans Haid: Lesebuch II (Band 27 Schriftenreihe Ötztal-Archiv)

Lina Hofstädter: Er und Sie, Doppelerzählung

Verdrängte Wahrheit – ein Spiel um zertrümmerte Liebe

Wenn man keine Zukunft hat, sollte man wenigstens Vergangenheit besitzen. Kann es sein, dass man das Erinnern verlernt, wenn man es nicht übt?, fragt sich Leo, der in seinem Alleinsein dringend Orientierung braucht. Seine Frau Sanna hat der Krebs vernichtet, noch während ihres Monatelangen Sterbens, als ihnen beiden das Ende schon klar war, wurde Leo ein Kündigungsopfer der Finanzkrise. Sanna hat er nicht davon erzählt, für sie hielt er die Joblüge aufrecht. Sanna liegt nun auf dem Friedhof, aber Leo geht immer noch den Weg zur Bank, seiner ehemaligen Arbeitsstelle, geht vorbei, folgt der Strecke, die früher lang genug war, um ihn aus dem Haus zu halten, weg von der Sterbenden. Einmal, auf dem Recyclinghof, glaubt er, von einer Fremden gegrüßt zu werden, fragt sich, warum ihm das Gesicht bekannt vorkommt, obwohl ihm kein Name dazu einfällt. Wieder erfährt er diesen Mangel an Erinnerungen als Manko. Als jedoch sein ehemaliger Chef, der ihn gekündigt hat, vor der Filiale erschossen wird, und ihm klar wird, dass die Witwe diese Frau ist, drängen plötzlich mit Macht Erinnerungsfetzen hoch. Leos Leben bekommt einen Sinn, die Leere in ihm füllt sich mit vergessenen Bildern. Lina Hofstädter gelingt dieses Porträt eines schwierigen Versagers mit leichter Hand und elegant verführerischem Strich. Einen Leo haben wir alle im größeren Bekanntenkreis, einen, der sich schwer tut in Allem, der sich jedoch bemüht, und der, beschäftigt man sich näher mit ihm, sich als großer Egozentriker entpuppt. Empathie mit Leo wird schnell wach – und bald vermischt mit einem unguten Gefühl: denn Leos Besessenheit, zu helfen, für einen anderen Menschen da zu sein, ist Mittel zum Selbstzweck. Auch wenn ihm die Wahrheit bruchstückhaft klar wird, verbiegt er sie zu der Lüge, die ihm hilft, sich selber auszuhalten. Perfekt führt Hofstädter den Leser bis zu einem dramatischen Höhepunkt – und wendet sich der Frau zu, der Geschichte auf der anderen Seite des Spiegels. Mo hat aufgrund ihrer Biografie gelernt, sich zu verschließen, zu taktieren, zu planen. Die einzige Schwäche, die gleichzeitig ihre Stärke ist, ist die Liebe zu ihrer kleinen Tochter Isa. Isa wird von Anfang an das Leben führen, nach dem sie als Kind gegiert hat, das sie sich hart erarbeiten musste und für das sie alle Illusionen verloren hat. Lina Hofstädter macht zwar schnell klar, dass Mo eine berechnende Ehefrau ist, eine, die wenig Grund hat, um ihren erschossenen Mann zu trauern, aber großartig beschreibt sie, wie diese neue Einsamkeit Mo bedrängt und erschreckt. … so wanderte sie, wenn die Polizisten sie endlich alleinließen, unruhig von Zimmer zu Zimmer und versuchte, da eine Ritze in den Fensterläden, dort eine Spalte zwischen den Vorhängen besser abzudunkeln. Überlegte, wie sie ans Oberlicht über der Treppe herankommen könnte. Jeder kleinste Sonnenstrahl eine Tortur. Das Kind ist ihre Stütze, so wie der tägliche Weg Leos Schutz ist. Dem Kind gilt ihre Liebe, so wie Leo davon überzeugt ist, dass seiner toten Frau all seine Liebe gehörte. Die Polizei rätselt, ermittelt im Hintergrund. Mo weiß nicht genau, was sie schon alles aus der Vergangenheit ihres toten Mannes herausgefunden haben, ist aber fast sicher, dass sie selbst unantastbar bleibt. Sie hat vorgesorgt, sie lebt für die Zukunft. Natürlich hat sie Leo erkannt. Und bald bemerkt sie, dass er vor ihrem Haus auftaucht, sie begleitet, nicht aus den Augen lässt. Was ihr zuerst wie eine vertraute Situation aus ihrer Kindheit erscheint, wird jedoch zunehmend bedrohlich. Spannend rollt Lina Hofstädter auf, was Mo bewusst nie vergessen wollte, was Leo an Erinnerung verloren gegangen ist, und beschreibt in faszinierender Dichte die Prägung zweier Leben, die ein Zufall wieder zusammenführt. In überraschenden Sprachbildern und sensibel gewählten Details erklärt sie ihre Figuren, komponiert einen stringenten Spannungsbogen, bricht an den richtigen Stellen ab und vermittelt eine Fülle von Information mit gekonnt spielerischer Leichtigkeit. Die überraschende Wende im Geschehen könnte zwar von versierten Krimiliebhabern vorausgeahnt werden, aber wie Hofstädter die Handlung zum fulminanten Ende bringt, eine Atem beraubende Lösung präsentiert, macht ihr so schnell niemand nach. Die Bezeichnung Doppelerzählung stellt sofort den Aufbau der Geschichte und die zwei Perspektiven vor, „Er und Sie“ ist bewusst allgemein gehalten. Alles könnte in diesem schmalen Roman mit diesem Titel enthalten sein. Lina Hofstädter hat sich entschieden, dramatisch das Unvermögen zu lieben vorzuführen, und das ist ihr glänzend gelungen. Beatrix Kramlovsky

Norbert C. Kaser: herrenlos brennt die sonne. Gedichte und·Prosa. hrsg. von Petra Nachbaur und Benedikt Sauer

Krista Hauser

Annemarie Regensburger: Gewachsen im Schatten.

Birgit Unterholzner: Für euch, die ihr träumt. Roman

|

|||

zoom.html - zoom.html

Es gibt Robert Walsers Mikrogramme Aus dem Bleistiftgebiet und Daniil Charms Miniaturen aus dem Archipel Gulag; es gibt Italo Calvinos Cosmicomics aus den unendlichen Weiten der Science Ficton und Claudio Magris‘ Microcosmi aus den Détails der großen Welt; es gibt schließlich Ingo Schulzes Simple Storys aus der ostdeutschen Provinz und Judith Hermanns Geschichten aus dem Berlin der 1990er-Jahre; und endlich – um regional näher zu rücken – gibt es Irene Pruggers Erzählungen am Scheideweg der Geschlechter und, ja, jetzt gibt es Christoph W. Bauers Erzählungen „In einer Bar unter dem Meer“.

Es gibt Robert Walsers Mikrogramme Aus dem Bleistiftgebiet und Daniil Charms Miniaturen aus dem Archipel Gulag; es gibt Italo Calvinos Cosmicomics aus den unendlichen Weiten der Science Ficton und Claudio Magris‘ Microcosmi aus den Détails der großen Welt; es gibt schließlich Ingo Schulzes Simple Storys aus der ostdeutschen Provinz und Judith Hermanns Geschichten aus dem Berlin der 1990er-Jahre; und endlich – um regional näher zu rücken – gibt es Irene Pruggers Erzählungen am Scheideweg der Geschlechter und, ja, jetzt gibt es Christoph W. Bauers Erzählungen „In einer Bar unter dem Meer“. „Kudewah“ – so lautet der Titel des unvollendeten Romans des Schriftstellers

„Kudewah“ – so lautet der Titel des unvollendeten Romans des Schriftstellers  Der Band 4 der Reihe „Neue Lyrik aus Österreich“ präsentiert ein erstaunliches Debüt. Der mit „intrinsische süßigkeit“ betitelte Band des jungen Lyrikers Martin Fritz enthält höchst eigenwillige, gleichermaßen virtuose wie leichtfüßige Versgebilde, von denen nicht genau gesagt werden kann, ob sie Gedichte oder Gesänge oder ein Sprachrauschen sind. Poetisch sind sie allemal, formal stringent und klug gestaltet; singen tun sie auch, sprechend singen oder singend sprechen; und sie sind rauschend, d.h. berauscht von dem, was sie inszenieren. Sie sind Zeugnisse und Generatoren von Sprachrauschzuständen.

Der Band 4 der Reihe „Neue Lyrik aus Österreich“ präsentiert ein erstaunliches Debüt. Der mit „intrinsische süßigkeit“ betitelte Band des jungen Lyrikers Martin Fritz enthält höchst eigenwillige, gleichermaßen virtuose wie leichtfüßige Versgebilde, von denen nicht genau gesagt werden kann, ob sie Gedichte oder Gesänge oder ein Sprachrauschen sind. Poetisch sind sie allemal, formal stringent und klug gestaltet; singen tun sie auch, sprechend singen oder singend sprechen; und sie sind rauschend, d.h. berauscht von dem, was sie inszenieren. Sie sind Zeugnisse und Generatoren von Sprachrauschzuständen. „Dass es Zeitschriften im Literaturbetrieb nicht leicht haben, ist eine Binsenwahrheit, und die Verluste sind inzwischen erheblich – andererseits gab es wohl kaum je zuvor so viele Neugründungen, ob auf Papier oder im Internet, oft auch beides“ (5), schreiben die HerausgeberInnen Sascha Feuchert und Jürgen Krätzer in der Einleitung zur Jubiläumsnummer die horen. Immerhin, diese renommierte Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik legt ihren 250. Band vor, Kurt Morawietz gründete sie 1955 in Hannover. Ihr Name geht auf die nach Schiller benannte Zeitschrift zurück, die ab 1795 für drei Jahre erschien. Dieser Band, der den Titel „Pressköter und Tintenstrolche!“ LiteraturZeitSchriften trägt, ist unterschiedlichsten – europäischen und auβereuropäischen – Literaturzeitschriften gewidmet, betrachtet ihre Entstehung, Entwicklung, oft auch ihren Untergang, stellt die Schwierigkeiten, auch Vorteile (und eben auch Nachteile) einer Zeitschrift gegenüber einem Buch dar, erzählt von individuellen Erfahrungen mit Literaturzeitschriften, von Leidenschaften und sogar von Abhängigkeitsverhältnissen. So mannigfaltig das Zeitschriftenspektrum, so vielseitig auch die Themen und Textsorten, die dieser über 300 Seiten reichende Band bietet. Von seiner persönlichen Annäherung an Literaturzeitschriften erzählt Günter Kunert. Er hebt „das haptische Moment“ (7) der Zeitschriften hervor, dem „etwas Wesentliches und Eindringliches“ (ebd.) anhaftet. Im Gegensatz zu Büchern haben Zeitschriften – dem Verfasser zufolge – auch eine gröβere Zeugnisfähigkeit, weil sie ihrer Zeit verhafteter sind und auch „Nebensächliche[m]“ (8) Raum geben. Persönlich sind auch die folgenden Beiträge, zusammengefasst unter dem Titel Nachgetragene Liebe. Konterbande. So geht Nadja Küchenmeister auf ihr Jahr 2004 ein, in dem die Literaturen sie monatlich begleiteteten. Die Literaturzeitschrift bildet ein wichtiges Forum für literarische Neuentdeckungen – Küchenmeister entdeckt W.G. Sebald und bleibt der Zeitschrift schon allein deshalb jahrelang treu. Die Auseinandersetzung mit alten Zeitschriften als eine Form aus der Zukunft in die Vergangenheit zu blicken, sieht die Verfasserin als eine weitere interessante Möglichkeit den Zeitschriften zu begegnen.

„Dass es Zeitschriften im Literaturbetrieb nicht leicht haben, ist eine Binsenwahrheit, und die Verluste sind inzwischen erheblich – andererseits gab es wohl kaum je zuvor so viele Neugründungen, ob auf Papier oder im Internet, oft auch beides“ (5), schreiben die HerausgeberInnen Sascha Feuchert und Jürgen Krätzer in der Einleitung zur Jubiläumsnummer die horen. Immerhin, diese renommierte Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik legt ihren 250. Band vor, Kurt Morawietz gründete sie 1955 in Hannover. Ihr Name geht auf die nach Schiller benannte Zeitschrift zurück, die ab 1795 für drei Jahre erschien. Dieser Band, der den Titel „Pressköter und Tintenstrolche!“ LiteraturZeitSchriften trägt, ist unterschiedlichsten – europäischen und auβereuropäischen – Literaturzeitschriften gewidmet, betrachtet ihre Entstehung, Entwicklung, oft auch ihren Untergang, stellt die Schwierigkeiten, auch Vorteile (und eben auch Nachteile) einer Zeitschrift gegenüber einem Buch dar, erzählt von individuellen Erfahrungen mit Literaturzeitschriften, von Leidenschaften und sogar von Abhängigkeitsverhältnissen. So mannigfaltig das Zeitschriftenspektrum, so vielseitig auch die Themen und Textsorten, die dieser über 300 Seiten reichende Band bietet. Von seiner persönlichen Annäherung an Literaturzeitschriften erzählt Günter Kunert. Er hebt „das haptische Moment“ (7) der Zeitschriften hervor, dem „etwas Wesentliches und Eindringliches“ (ebd.) anhaftet. Im Gegensatz zu Büchern haben Zeitschriften – dem Verfasser zufolge – auch eine gröβere Zeugnisfähigkeit, weil sie ihrer Zeit verhafteter sind und auch „Nebensächliche[m]“ (8) Raum geben. Persönlich sind auch die folgenden Beiträge, zusammengefasst unter dem Titel Nachgetragene Liebe. Konterbande. So geht Nadja Küchenmeister auf ihr Jahr 2004 ein, in dem die Literaturen sie monatlich begleiteteten. Die Literaturzeitschrift bildet ein wichtiges Forum für literarische Neuentdeckungen – Küchenmeister entdeckt W.G. Sebald und bleibt der Zeitschrift schon allein deshalb jahrelang treu. Die Auseinandersetzung mit alten Zeitschriften als eine Form aus der Zukunft in die Vergangenheit zu blicken, sieht die Verfasserin als eine weitere interessante Möglichkeit den Zeitschriften zu begegnen. Sabine Gruber und Anna Stangl veröffentlichten in der außergewöhnlich bibliophil gestalteten Reihe oxohyph in der Edition Thurnhof ein gemeinsames Werk, das Literatur und Grafik intermedial in Verbindung bringt. 22 Kurztexte von Sabine Gruber stehen 9 Offsetfarblithographien der Künstlerin Anna Stangl gegenüber oder nebeneinander, Bild und Wort begleiten, umrahmen, grundieren einander gleichermaßen.

Sabine Gruber und Anna Stangl veröffentlichten in der außergewöhnlich bibliophil gestalteten Reihe oxohyph in der Edition Thurnhof ein gemeinsames Werk, das Literatur und Grafik intermedial in Verbindung bringt. 22 Kurztexte von Sabine Gruber stehen 9 Offsetfarblithographien der Künstlerin Anna Stangl gegenüber oder nebeneinander, Bild und Wort begleiten, umrahmen, grundieren einander gleichermaßen.

Wir Österreicher leben in Zeiten der Schulreform. Demnächst wird alles anders, alles neu, alles besser: das Dienstrecht, die Unterrichtenden, die SchülerInnen. Jeder weiß: Es muss sein. Der schulische Zustand (die Lehrer-Gewerkschaft!) ist himmelschreiend! Und die Experten, also fast alle, schreien es auch zum Himmel: Früher war es nicht besser! Vermutlich werden Bücher wie Das fliegende Klassenzimmer oder Der Schüler Gerber oder Die Klosterschule oder Der Musterschüler oder Der Zögling Törleß oder Jakob von Gunten exotisch werden. Die Altvorderen müssen es den nächsten Generationen ausdeuten: Was Frontalunterricht war und was Zucht und was Ordnung und was ein Internat. Und überhaupt: Vielleicht müssen sie demnächst klären, was ein Buch ist. Denn auch das ist ein Gegenstand, der reformiert wird, und über die Grenzen Österreichs hinaus.

Wir Österreicher leben in Zeiten der Schulreform. Demnächst wird alles anders, alles neu, alles besser: das Dienstrecht, die Unterrichtenden, die SchülerInnen. Jeder weiß: Es muss sein. Der schulische Zustand (die Lehrer-Gewerkschaft!) ist himmelschreiend! Und die Experten, also fast alle, schreien es auch zum Himmel: Früher war es nicht besser! Vermutlich werden Bücher wie Das fliegende Klassenzimmer oder Der Schüler Gerber oder Die Klosterschule oder Der Musterschüler oder Der Zögling Törleß oder Jakob von Gunten exotisch werden. Die Altvorderen müssen es den nächsten Generationen ausdeuten: Was Frontalunterricht war und was Zucht und was Ordnung und was ein Internat. Und überhaupt: Vielleicht müssen sie demnächst klären, was ein Buch ist. Denn auch das ist ein Gegenstand, der reformiert wird, und über die Grenzen Österreichs hinaus. Nicht nur die Frage, wer hat uns die Poesie versteckt, nein, vielmehr die Frage, wo fängt sie denn an, die Poesie, stellt man sich unweigerlich, schlägt man Hans Haids Lesebuch auf. Das Zitat stammt aus dem Hörspiel „mit tränen füllt man keine betten“, welches dem Buch gleichsam als Einführung vorangestellt ist. Wie im Lesebuch mischen sich im Hörspiel die Stimmen von Radiosprechern und Tourismus Managern mit denen der Saligen und vor allem mit der Poesie des Autors. Im Dezember 2008 unter der Regie von Nikolaus Scholz war das erste Mal zu hören, was Hans Haid auf dem Papier entworfen hat. Besonders genau nimmt es Haid mit der Musikauswahl zum Stück und das ist gut so. So verhilft zum Beispiel Ernst Kreneks 1936 in Sölden entstandenem 6. Streichquartett zu einem bedrohlichen Szenario, das sich dem glatten Tirol-Gesicht der Werbung diametral entgegensetzt. Er tritt als Mahner auf, als Unbequemer, der der Tourismusbranche und den Politikern drein redet, wenn sie zu gierig werden.

Nicht nur die Frage, wer hat uns die Poesie versteckt, nein, vielmehr die Frage, wo fängt sie denn an, die Poesie, stellt man sich unweigerlich, schlägt man Hans Haids Lesebuch auf. Das Zitat stammt aus dem Hörspiel „mit tränen füllt man keine betten“, welches dem Buch gleichsam als Einführung vorangestellt ist. Wie im Lesebuch mischen sich im Hörspiel die Stimmen von Radiosprechern und Tourismus Managern mit denen der Saligen und vor allem mit der Poesie des Autors. Im Dezember 2008 unter der Regie von Nikolaus Scholz war das erste Mal zu hören, was Hans Haid auf dem Papier entworfen hat. Besonders genau nimmt es Haid mit der Musikauswahl zum Stück und das ist gut so. So verhilft zum Beispiel Ernst Kreneks 1936 in Sölden entstandenem 6. Streichquartett zu einem bedrohlichen Szenario, das sich dem glatten Tirol-Gesicht der Werbung diametral entgegensetzt. Er tritt als Mahner auf, als Unbequemer, der der Tourismusbranche und den Politikern drein redet, wenn sie zu gierig werden. Leo folgt stur seiner täglichen Route, die fortführt aus der vereinsamten Wohnung zum Café, eine bestimmte Straße entlang, zum Recyclinghof, der ihm ein Geländer der besonderen Art geworden ist. Hier beobachtet er Entsorgungsvorgänge und Verdichtungen von Schrott, und sinniert dabei über den Sinn seines Lebens, über das Schicksal, das ihn so hart getroffen hat.

Leo folgt stur seiner täglichen Route, die fortführt aus der vereinsamten Wohnung zum Café, eine bestimmte Straße entlang, zum Recyclinghof, der ihm ein Geländer der besonderen Art geworden ist. Hier beobachtet er Entsorgungsvorgänge und Verdichtungen von Schrott, und sinniert dabei über den Sinn seines Lebens, über das Schicksal, das ihn so hart getroffen hat. Waren es die dunkelbraune Kutte, das schmale Gesicht oder doch die knappe Sprache Norbert C. Kasers, die sich mir bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Jänner 1969 in Innsbruck eingeprägt hatten? Welche Texte der 21jährige Novize aus dem Brunecker Kapuziner Kloster im Hotel Speckbacher gelesen hat, lässt sich heute schwer eruieren. Das Gedicht „schnee“, das er am 15. November, zwei Monate nach seinem Eintritt ins Kloster in Kleinschreibung verfasst hatte, könnte es gewesen sein. Es passt zur Stimmung, die ich in Erinnerung habe. Und das, was der extreme Außenseiter seit seiner Gymnasialzeit sein wollte, das war er schon bei dieser Lesung: ein Dichter. Ein Mensch, der bis zu seinem frühen Tod in der Sprache wohnte.

Waren es die dunkelbraune Kutte, das schmale Gesicht oder doch die knappe Sprache Norbert C. Kasers, die sich mir bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Jänner 1969 in Innsbruck eingeprägt hatten? Welche Texte der 21jährige Novize aus dem Brunecker Kapuziner Kloster im Hotel Speckbacher gelesen hat, lässt sich heute schwer eruieren. Das Gedicht „schnee“, das er am 15. November, zwei Monate nach seinem Eintritt ins Kloster in Kleinschreibung verfasst hatte, könnte es gewesen sein. Es passt zur Stimmung, die ich in Erinnerung habe. Und das, was der extreme Außenseiter seit seiner Gymnasialzeit sein wollte, das war er schon bei dieser Lesung: ein Dichter. Ein Mensch, der bis zu seinem frühen Tod in der Sprache wohnte. Annemarie Regensburgers autobiographischer Roman „Gewachsen im Schatten“ beschreibt chronologisch den Weg eines Kindes aus dem Tiroler Oberland, dessen Leben von Angst, Leid und Qualen geprägt ist, von Sprachlosigkeit und Ausgeliefertsein an das, was das Schicksal bereits in jungen Jahren für es bereit hält. Da sind der frühe Verlust der Mutter, der der Protagonistin bis ins Erwachsenenalter hinein physisch spürbare Alpträume verursacht, sowie die Einweisung des Vaters in die Psychiatrie in Hall, der tabuisierte, so genannte Wahnsinn in der Familie und die lebenslange Angst davor, ebenso von ihm erfasst zu werden. Da sind die Familienverhältnisse mit Halbgeschwistern und ledigen Geschwistern, die so ganz und gar nicht den Familienidealen im „Heiligen Land Tirol“ entsprechen, da ist die Macht der Religion, der verzweifelte Glaube an die Erlöserkraft Christi, an die das Mädchen seine ganze inbrünstige Hoffnung hängt, die Härte und Unbarmherzigkeit des Aufwachsens in fremden Häusern.

Annemarie Regensburgers autobiographischer Roman „Gewachsen im Schatten“ beschreibt chronologisch den Weg eines Kindes aus dem Tiroler Oberland, dessen Leben von Angst, Leid und Qualen geprägt ist, von Sprachlosigkeit und Ausgeliefertsein an das, was das Schicksal bereits in jungen Jahren für es bereit hält. Da sind der frühe Verlust der Mutter, der der Protagonistin bis ins Erwachsenenalter hinein physisch spürbare Alpträume verursacht, sowie die Einweisung des Vaters in die Psychiatrie in Hall, der tabuisierte, so genannte Wahnsinn in der Familie und die lebenslange Angst davor, ebenso von ihm erfasst zu werden. Da sind die Familienverhältnisse mit Halbgeschwistern und ledigen Geschwistern, die so ganz und gar nicht den Familienidealen im „Heiligen Land Tirol“ entsprechen, da ist die Macht der Religion, der verzweifelte Glaube an die Erlöserkraft Christi, an die das Mädchen seine ganze inbrünstige Hoffnung hängt, die Härte und Unbarmherzigkeit des Aufwachsens in fremden Häusern. Letztlich spielt sich alles in diesem Roman in, an und auf den Körpern der Frauen ab. Mit „Für euch, die ihr träumt“ legt Birgit Unterholzner eine zum Titel gewordene Widmung vor. Die bereits zu Beginn in Peter Bieris Motto angesprochene „Kultur der Stille“ wird dem Text zur Lebensaufgabe. Extrem welthaltig, poetisch und nüchtern, mit einem manchmal gnadenlosen, manchmal auch zärtlichen Blick auf „… Gedanken und Worte zwischen Menschen, die unausgesprochen bleiben“. Dabei doch genau hinschauend, auf jedes Leid, auf jeden Kummer, auf Falten und Altersflecken, aber stets die Würde der Figuren achtend, deren Schmerz, und deren Erniedrigung niemals voyeuristisch betrachtend.

Letztlich spielt sich alles in diesem Roman in, an und auf den Körpern der Frauen ab. Mit „Für euch, die ihr träumt“ legt Birgit Unterholzner eine zum Titel gewordene Widmung vor. Die bereits zu Beginn in Peter Bieris Motto angesprochene „Kultur der Stille“ wird dem Text zur Lebensaufgabe. Extrem welthaltig, poetisch und nüchtern, mit einem manchmal gnadenlosen, manchmal auch zärtlichen Blick auf „… Gedanken und Worte zwischen Menschen, die unausgesprochen bleiben“. Dabei doch genau hinschauend, auf jedes Leid, auf jeden Kummer, auf Falten und Altersflecken, aber stets die Würde der Figuren achtend, deren Schmerz, und deren Erniedrigung niemals voyeuristisch betrachtend.