Vor 50 Jahren erschien eines der erstaunlichsten Bücher, die die Welt je gesehen hat: Zettel’s Traum von Arno Schmidt. Das Buch war mit 1335 DIN A3 großen Seiten nicht nur ungewöhnlich umfangreich, sondern der Text war auch nicht gesetzt worden; stattdessen bekam der Leser eine Reproduktion des Typoskripts des Autors inklusive Streichungen und handschriftlichen Korrekturen. Blätterte man in das Buch hinein, machten die meisten Seiten einen recht unordentlichen Eindruck: Der Text sprang von einem Rand der Seite zu anderen, um ihn herum fanden sich zusätzliche kleine Textblöcke, die sich mal besser mal schlechter auf den breiten Haupttext beziehen ließen; hier und da waren offenbar Bildchen gezeichnet oder auch eingeklebt worden. Die erste Textseite war für die allermeisten Leser schlicht unverständlich; danach wurde es zwar ein wenig besser, aber immer wieder wurde der Text von gänzlich unverständlichen Passagen unterbrochen oder von Szenen, die so phantastisch waren, dass sie in einem schroffen Gegensatz zu den realistischeren Teilen des Buches standen.

Trotz alle dem war das Buch am Tag seines Erscheinens mit allen seinen 2000 Exemplaren (alle nummeriert und vom Autor signiert) beim Verlag verkauft und innerhalb von zwei Monaten im Buchhandel vergriffen. Bei einem Preis von 295,– Deutschen Mark – so hieß das Geld damals –, einem unerhörten Betrag für einen Roman – dürfte es nur hier und da tatsächlich für den Zweck der Lektüre gekauft worden sein, sondern viel öfter als Spekulationsobjekt oder als Kuriosum, das man sonntags seinen Gästen zum gemeinsamen Kopfschütteln vorführen konnte. Das Buch war bei seinem Erscheinen ein Gerücht; es ist es bis heute geblieben.

Doch inzwischen hat sich die Lage wenigstens äußerlich geändert. Die Arno Schmidt Stiftung hat die Mammut-Aufgabe bewältigt, das unförmige Typoskript in ein gesetztes Buch zu verwandeln, was ihm ein wenig von seinem Schrecken nimmt. Und nun ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat ein Lesebuch zu Zettel’s Traum herausgebracht, das beinahe wie ein normales Buch daherkommt, wenigstens wie ein normales Buch von Arno Schmidt, die ja auch vor Zettel’s Traum schon eine Sache für sich waren. Das Ziel, so Herausgeber Bernd Rauschenbach, sei es „– natürlich – Leser [zu] werben“. Es solle der Grad der Unlesbarkeit des Buches reduziert werden, in dem man die eher traditionellen, erzählenden Teile aus dem Buch extrahiert und – vermittelt durch Zwischentexte von Susanne Fischer – zu einer fortlaufenden Handlung zusammenstellt. Rauschenbach bezieht sich in seinem Vorwort als Vorbild auf Anthony Burgess’ A Shorter Finnegans Wake, das mit einem ähnlichen Ziel die 628 Seiten von Joyces Roman auf zugänglichere 278 Seiten reduziert hatte. Schauen wir, was das Lesebuch aus Zettel’s Traum macht:

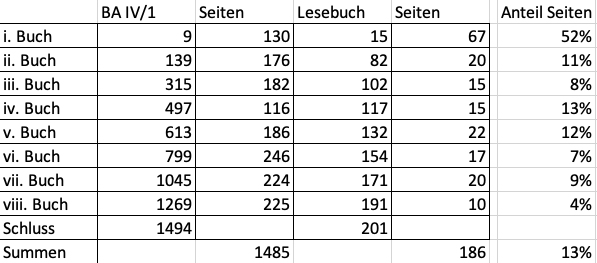

Im i. Buch der acht Bücher von Zettel’s Traum ist noch gut die Hälfte des Textes erhalten geblieben, was daran liegt, dass Schmidt hier die Exposition seines Textes liefern muss und sich die später dann massiv in den Vordergrund schiebenden eher essayistischen Teile noch in Grenzen halten. Im Gegensatz dazu sind aus den umfangreichen letzten drei Büchern nur noch weniger als 10 % ins Lesebuch übernommen worden; alles in allem präsentiert das Lesebuch nur 13 % des Textes von Zettel’s Traum. Vielleicht fragt sich dann doch die eine oder der andere, was denn in den restlichen 87 % des Textes stehen mag und warum man sie weggelassen hat.

Und genau in diesen 87 % findet sich das eigentliche Problem von Zettel’s Traum.

Von den drei langweiligsten Werken der deutschen Literatur ist „Zettels Traum“ unleugbar eines (die anderen sind ja Klopstocks „Messias“ und „Das Glasperlenspiel“ von Hesse); dies mag festgehalten werden, auch wenn ‚Langweiligkeit‘ weit vom Status einer philologischen Kategorie entfernt bleibt. Jene Langeweile, die vielleicht jede Großleistung verbreitet – ein sich Stunden um Stunden hinziehender Marathonlauf etwa –, geht auch von Schmidts kaum zu bewältigendem Opus aus, und die Vermutung, irgendwann einmal könnte irgendwer eine Kurzfassung des Romans zusammenstreichen – à la „Das Schönste aus Zettels Traum“ […] – ist gewiß nicht abenteuerlich.

Das hat Michael Schneider im Juli 1982 im Bargelder Boten prophezeit, dem Zentralorgan der Schmidt-Forschung, und er hat auch gleich den Grund dafür genannt: Zettel’s Traum ist ein ungeheurer langes und ungeheuerlich langweiliges Buch. Jeder, der William Goldmans Die Brautprinzessin kennt, mag unwillkürlich an den den hübschen Untertitel dieses Buches denken: „S. Morgensterns klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuern. Die Ausgabe der ‚spannenden Teile‘“. Doch davon soll ein anderes Mal erzählt werden.

Auch Dieter E. Zimmer hatte früh Bedenken:

»Groß« ist das Buch auf jeden Fall. Es könnte schon sein, daß in Zettel’s Traum das literarische Meisterwerk des Jahrhunderts steckt; es könnte sein, daß es sich um eine Art Streichholzeiffelturm in Originalgröße handelt, von einem Hobby-Berserker um den Preis seines Lebens erstellt. Vielleicht ist es auch beides.

Wenn wir ehrlich sind, sind wir über diese Einschätzung bislang nicht wesentlich hinausgekommen. Schließen wir das Bashing mit einem Zitat des Autors selbst ab:

Es ist ein schreckliches Buch. Aber ich mußte es schreiben. Und ein solches Buch mußte einmal geschrieben werden.

Mag sein, das Lesebuch ist tatsächlich eine sich annähernde Teil-Lösung für das Problem Zettel’s Traum: Es liefert einen lesbaren, witzigen und durchaus gelungenen späten Roman Arno Schmidts. Aber es ist zugleich auch ein großer Schritt hin zu dem Eingeständnis, dass Zettel’s Traum ein missglücktes Buch ist, eines, in dem der nun gehobene Roman untergegangen ist, der nur unter Opferung alles übrigen gerettet werden kann. Ich wenigstens mag niemandem, der sich nicht vorgenommen hat, Arno Schmidt ganz und gar kennen zu wollen, wie man einen Autor überhaupt nur kennen kann, raten, seine Zeit mit der Lektüre von Zettel’s Traum zu verschwenden. Es ist schlimm genug, dass der Autor es getan hat.

Zum Lesebuch aber kann ich getrost allen raten, die sich an Zettel’s Traum nicht heranwagen und doch noch einmal einen Roman Arno Schmidts entdecken möchten. An der einen oder anderen Stelle wird man immer noch einfädeln, aber diese Stellen gibt es in allen Büchern Schmidts. Da sollte man es machen wie immer: Einfach weiterlesen!

Arno Schmidts Zettel’s Traum. Ein Lesebuch. Hg. v. Bernd Rauschenbach. Mit Texten von Susanne Fischer. Berlin: Suhrkamp, 2020. Klappenbroschur, Fadenheftung, 254 Seiten. 25,– €.