Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text

| J-Sounds 日本 |

Salon Littéraire | Leopold Federmair :

Tokyo Fragmente 2

Ebisu liegt zwischen Meguro und Shibuya. Der Name der Bahnstation erinnert an die Brauerei, die in der Meiji-Zeit und vermutlich bis weit in die Showa-Zeit hinein hier stand (im Weltkrieg zerstört?). An der Stelle der Brauerei steht heute ein Brauereimuseum aus rotem Backstein (natürlich Imitat), das wahrscheinlich genauso aussieht wie die historische Brauerei, ich will es gar nicht überprüfen. Wenn etwas “genauso aussieht”, wirkt es theaterhaft, kulissenhaft, puppentheaterhaft auch dann, wenn die Nachbildung im 1:1-Maßstab erfolgt ist. Eine große Puppenbrauerei. Museal-aktuell, das hielt man früher (ungefähr in der Zeit der Bubble-Economy) für “postmodern”. Genau wie das hôtel particulier ein paar Schritte weiter. In diesem hôtel, einem kleinen Stadtpalais im französischen=klassizistischen Stil, befindet sich das Château-Restaurant Taillevent-Robuchon, wo man für zirka 50.000 Yen zu Abend essen kann, und ziemlich genau darunter, in der unterirdischen Sektion des Yebisu Garden Place, eine reich bestückte Weinhandlung mit Delikatessenabteilung und einem Ziegelgewölbe, das von sündteuren Flaschen überquillt (sogar ein paar Dom Pérignon habe ich in einem der Gitterkäfige entdeckt). Das architektonische Ensemble hier ist um das Jahr 2000 entstanden, ein Musterbeispiel für die ebenso rasche, um nicht zu sagen rasende, wie auch umfassende, um nicht zu sagen totale, Erneuerung der Stadt, in der regelmäßig an verschiedenen Stellen ein materielles, um nicht zu sagen materialistisches, Wiedergeburtsfieber ausbricht. Das ist natürlich faszinierend; ich gestehe, daß mich das Lustwandeln zwischen Wolkenkratzern und musealen Imitaten auf Augenhöhe, in einer Gegend, die den immer noch anhaltenden Wohlstand feiert, nicht weniger vergnügt als das Flanieren in der Vorstadt oder in den verwinkelten Gäßchen zwischen den schiefen Hüttenwänden der aus der Nachkriegszeit verbliebenen Siedlungen. Was mich auf dem Garden Place freilich am längsten aufgehalten hat, ist das K-Theater. Ich habe eine schöne Weile gebraucht, bis ich hinter das K gekommen bin. Natürlich nicht Josef K, und erst recht keine Referenz an das transozeanische Buch von Roberto Calasso, das mit diesem einen Buchstaben als Titel auskommt (es könnte auch “K-Buch” heißen). Nein, K steht für Korea. Korea Süd = kangoku. In Ebisu, lasse ich mir sagen, wohnen viele Koreaner. Über das lange und komplizierte Kapitel japanisch-koreanischer Beziehungen, Streitigkeiten und Beeinflussungen will ich hier nichts schreiben, aber erwähnen muß ich zumindest, daß man sie nicht von der Hauptbevölkerung unterscheiden kann, die japanischen Koreaner, von denen manche in Japan geboren sind, aber nicht die japanische Staatsbürgerschaft besitzen, sondern die koreanische, obwohl sie nie in ihrem Leben in Korea waren und die koreanische Sprache nicht sprechen; aber insgeheim und tatsächlich unterscheiden sie sich eben doch.

Großes französisches Puppentheaterhaus (für Feinschmecker)

Aus reiner Neugier gehe ich in das Theater, das auf dem Platz zusammen mit dem Biermuseum und dem hôtel particulier ein Dreigestirn der kleineren Gebäude am Fuße der Wolkenkratzer bildet, denn da drin und davor ist etwas los, ein beträchtliches Publikum drängt sich jetzt, um vier Uhr nachmittags, und die Vorstellung, merke ich bald, ist schon vorüber, oder besser gesagt, der informelle Teil nach der Show gehört eigentlich noch dazu. Was ich hier sehe, ist ein formell-informeller Willkommen-und-Abschied-Act (das habe ich erst im nachhinein begriffen). Ein seltsames Ritual, das diesen Namen wahrhaftig verdient. Vor einer Anzahl von nebeneinandergestellten Tischen stehen an die zwanzig junge Männer mit toupiertem Haar in weißen Hosen, weißem Sakko, und hinter den Tischen drängen sich Frauen, um an die Reihe zu kommen: eher jüngere Frauen, gut gekleidet, zurechtgemacht, geschminkt, einige elegant, eigentlich gar nicht so jung, wenn man näher hinsieht – Ergebnis der Beobachtung: gehobene Hausfrauen mittleren Alters, ein paar von ihnen vielleicht schon Omas, die Kinder der meisten werden jetzt in der Schule sein, der Mann im Büro, diesen Frauen ist langweilig, sie brauchen eine Beschäftigung, einen Sinn, einen Lebensmittelpunkt, den weder der Mann noch die ein bis zwei Kinder bilden können. Eine von diesem Schlag kenne ich, sie wohnt in der Nachbarschaft und betet die Boys irgendeiner der zahllosen Boygroups an, die aus den zahllosen Castings der im ganzen südostasiatischen Raum erfolgreichen Industrie, die sich J-Pop nennt (von welcher der K-Pop im Grunde nur eine kleine Verästelung ist), hervorgegangen sind. Eine solche Frau hat sich mit der Ehe abgefunden, die nichts Begeisterndes hat und wahrscheinlich niemals hatte, sie liebt vielleicht ihre ein bis zwei Kinder, sie hat keinen oder fast keinen Sex, will in vielen Fällen auch keinen Sex: was sie will, ist ein schönes, risikofreies Gefühl, einen sentimentalen Idealismus, den zu nähren und zu befriedigen die Castingboys da sind. Die K-Pop-Boys, lese ich in den Japan Times sind bei vielen japanischen Hausfrauen beliebter als japanische Popkünstler, weil sie als freundlicher, gefühlvoller, ausdrucksstärker, publikumsnäher gelten, ohne deshalb Höflichkeit und gutes Benehmen abzulegen. Ich glaube gern, daß das zutrifft; viele J-Popkünster sind wohl ein bißchen kühl, man merkt ihnen die Retorte, aus der sie stammen, ein bißchen gar zu sehr an, wie man manchen Gebäuden ihre Kulissenhaftigkeit ein bißchen zu sehr anmerkt. Das Imitat braucht einen Schuß Authentizität – vielleicht kann man diese ja auf dem Wege der Imitation erzielen, wenn man sie ernst genug nimmt. Authentizitätsimitation.

J-Housewife und K-Boy-Group

Quoi qu’il en soit… Die weißen K-Jungs verbeugen sich und schütteln den Hausfrauen minutenlang die Hände. Oder genauer, sie halten die Hände mit einem leichten Schwingen, und während dieser Minuten findet ein Gespräch statt, das zweifellos aus Floskeln besteht, und die Frauen legen den Kopf schief und lassen ihr Gesicht strahlen und nicken und nicken, noch eine halbe Minute, dahinter wartet schon die nächste. Wie glücklich sie alle sind! Glück am Nachmittag, zwei Stunden, zweieinhalb, die Koreaner sind nicht ganz so streng mit der Zeiteinteilung. Lockerer als die Japaner – unbrauchbare Verallgemeinerung, trotzdem ist etwas dran oder drin: der wahre Kern. Südkoreaner, denn von ihnen ist hier ausschließlich die Rede, ein bißchen die Italiener Ostasiens, zuständig für amore und dolce vita aus der Sicht eines Landes, einer Bevölkerung, die sich mit Liebe und gutem Leben schwertut. Trotz Weinkeller, Taillevent-Reblochon und allem.

*

Von der Durchquerung der Vorstädte

Sie wollen sie nicht und wollen sie doch: die Liebe. Wer kann schon ganz auf sie verzichten. Gestern hat mir Mayuko gesagt, daß in ihrem Kindergarten Küsse – jede Art von Küssen, auch Küßchen auf die Wange – verboten sind. Umarmen ist erlaubt, Küssen nicht. Im übrigen mögen es die Kinder nicht, Küssen sei unangenehm, sagen sie. “Wahrscheinlich küssen auch ihre Eltern sie nicht”, vermute ich; darauf Mayuko, kategorisch: “Nein, die küssen sie auch nicht. Sie wollen das nicht.” Bei Mayuko ist das anders, sie küßt gern und wird gern geküßt. Nicht nur zu Hause, auch ihren römischen Freund Giovanni küßt sie gern. “Ach, die Italiener”, sagt jemand, als er das Foto vom römischen Nachsommer sieht. Ja, warum nicht… Und die Koreaner, soweit ich sehe, küssen zwar nicht (in der Öffentlichkeit), aber immerhin tätscheln sie Hände.

A propos Kindergarten… Davon wollte ich schreiben. Ich habe in Takadanobaba einen Zug der Seibu-Shinjuku-Linie genommen und ein gutes Stück der östlichen Banlieue durchquert, wo die Häuser naturgemäß flacher und kleiner werden, dazwischen auch schon Gemüse- und Reisfelder, auch Waldstücke, diese dunkle, fast schwarze Erde, sie fällt mir zum ersten Mal auf: vom Regen durchnäßt, oder ist sie immer so dunkel? Wenige Fahrgäste im ersten Waggon, den ich genommen habe, weil ich dem Fahrer über die Schultern schauen und die Geleise Bahnsteige Bahnübergänge (mitsamt ihrem Tuckern) auf mich zukommen sehen kann, obwohl der erste Waggon am gefährlichsten ist, wie man neulich wieder in der Estación Once gesehen hat, im Herzen von Buenos Aires, wo der Fahrer den Zug gegen die Prellböcke hat prallen lassen, weil die Bremsen versagten, oder damals beim Unglück in Amagasaki, wo der Zug in einer Kurve entgleist und gegen ein Hochhaus gekracht ist, über hundert Tote, eine Bekannte von mir im ersten Waggon, die mit schweren Verletzungen überlebt hat und nach ihrer “Genesung” nie mehr dieselbe wurde wie vor dem Unfall. Daran denke ich nicht, sondern lasse mich vom Licht umspielen, beäuge die Leute auf den gegenüberliegenden Bahnsteigen, die Fahrgäste in den Gegenzügen, die mit gestrecktem Rückgrat, erhobenem Haupt und aufgeschlagenem Buch lesende Dame, den alten Mann, der in den Waggon springt, eine winzige Stehleiter aufstellt, mit wenigen Handgriffen eines der von der Decke hängenden Werbeplakate auswechselt und im nächsten Waggon verschwindet: einer aus der Legion von Pensionisten, die das Land fast unentgeltlich in Schuß halten (was wären die Züge ohne Werbeplakate…). In Musashisunagawa steige ich aus.

Lesende Frau, mundgeschützt, und Boys mit offenen Mündern.

In Kamishiyakuji, wie das Stationsschild besagt.

Bis zum Fuji-Montessori-Kindergarten gehe ich fünfzehn, zwanzig Minuten auf einer schmalen, sich schlängelnden Straße den Fahrradabstellplatz entlang und über einen von Büschen und Bäumen gesäumten Kanal; vorbei an Bauernhäusern, von denen wahrscheinlich nur wenige den ursprünglichen bäuerlichen Zwecken dienen, und an schwarzerdigen, für die kommende Wachstumszeit säuberlich vorbereiteten Feldern. Urbane Dichte Tokyos: wunderbar, aber genauso schön ist der aufgelockerte Siedlungsraum der Vorstädte, wo die Erde von der Welt noch nicht restlos verdrängt ist, sondern ein Zusammenleben, Zusammenwirken stattfindet. Die Fülle durchwirkt von der Leere. Hier ist nichts Besonderes, und wenn etwas Besonderes, dann vollkommen überraschend, unvorhergesehen, im nächsten Augenblick: selbstverständlich. So kannst du ewig dahingehen, ein Fuß vor den anderen, eine Senke folgt der Steigung, Steigung auf Senke, spürbar noch die geringste Mulde, Kuhle. Wenn es eine wirkliche Ewigkeit gibt, dann in der Vorstadt. Das hat schon Borges erfahren, damals, 1928, am Rand von Buenos Aires, en las orillas. Plötzlich war er im 19. Jahrhundert, vor seiner Geburt. In welchem Zeitraum bin ich jetzt? Showa? Oder noch vorher? Vor dem Selbstmord Dazais, vor dem Krieg, vor dem großen Beben? Sicher ist eines: Der ferne Augenblick von damals dauert bis heute fort.

Ich bin eine halbe Stunde zu früh beim Kindergarten. Von Kindern sehen ich als erstes, auf dem Flachdach des Gebäudes, zwei in die Luft gestreckte Füße in gekringelten Strümpfen und Sportschuhen (das Kind liegt auf dem Bauch) und wenig später, ebenfalls auf dem Dach, einen Jungenkopf mit Baseballmütze. Am Eingang steht ein sehniger alter Mann mit sonnengebräunter Gesichtshaut, der bescheid weiß: “Sie kommen aus Hiroshima…” – er hat mich erwartet. Ich frage ihn, ob es hier in der Gegend ein Café gibt; ich möchte die Kindergärtner nicht vorzeitig stören. Seine Antwort: “Hier gibt es nichts.” Also setze ich meinen Spaziergang fort und finde bestätigt: Hier gibt es nichts. Tachikawa, wenigstens dieser Teil hier, ist eine Schlafstadt, mit Feldern und Bauernhäusern ist es jetzt vorbei, nein, doch nicht ganz, und hier schlängelt sich schon wieder ein Flüßchen, ziemlich tief unten fließend und ausgiebig vermauert, die Ufer jedoch von (jetzt kahlen) Kirschbäumen bestanden, und nach jedem Häuserblock ein Brückchen, jedes mit anderem Geländer. Klar, die allermeisten Vorstädter wohnen nicht in Bauernhäusern, sondern hier in den Wohntürmen, und es gibt keine Infrastruktur in der Nähe, kein einziges größeres Geschäft, die Leute sind zum Auto gezwungen, von Kinos zu schweigen, die gibt es sowieso nirgends mehr, keine Kneipen: Nichts, wie der freundliche Alte sagte. Nur eine kurze Zeile von kleinen Geschäften, die Rolläden herabgelassen, in einer Öffnung sehe ich Obstkisten mit Aufschriften wie Limoneira since 1893 Lemons, Setoda Hossaku… (Setoda, Orangeninsel, da waren wir einmal, Mayuko und ich, wir bückten uns nach den gefallenen Früchten am Wegrand.) Daneben ein Kleiderreinigungsgeschäft mit verblaßten Buchstaben auf rostigem Blech: Dress Up Creaning, und natürlich ein Frisörladen, später noch einer. Hair cut make. Im japanischen Nichts gibt es immer wenigstens einen Haarmacher.

Hier gibt es nichts. Gottseidank?

Außer mir sind noch vier andere Leute gekommen, um den Fuji-Kindergarten zu besuchen: ein kanadisches Ehepaar, sie Innenarchitektin, er Außenarchitekt; eine Studentin, die ständig Aufzeichnungen macht und die ganze Zeit kein Wort sagt; und ein Mann mittleren oder eher: unbestimmbaren Alters, der, wie sich herausstellt, dem japanischen Erziehungsministerium angehört: ein Schatten im billigen dunklen Anzug. Anscheinend traut man es kanadischen Besuchern, die ein offizielles Service in Anspruch nehmen, nicht zu, einen so abgelegenen Ort ohne offizielle Begleitung zu besuchen. Ein bißchen ist das wie in den kommunistischen Ländern früher (in Nordkorea heute?), aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil man alles perfekt vorbereiten und in Gang halten will und nichts dem Zufall überlassen darf. Denselben Kriterien unterziehen sich die meisten Japaner, wenn sie eine Auslandsreise machen. Ergo Gruppenreisen, Fremdenführer mit Fähnchen, minutiöse Zeitpläne ein halbes Jahr im voraus, penibel beschriebene Routen in den Reiseführern. Dagegen der Leiter des Kindergartens, Herr Saito: rundlich, redefreudig, fast geschwätzig, vergnügte Äuglein, verzieht oft den Mund, erinnert mich an… den dummen August im Zirkus. Aber dumm ist er nicht, im Gegenteil, er hat eine Philosophie, erläutert sie gern, arbeitet an ihr, nichts Fertiges, wie auch sein Kindergarten immer wieder verändert wird. Eine Zukunftsphilosophie. Herr Saito arbeitet für die Zukunft, und in gewisser Weise lebt er in der Zukunft, der Fuji-Kindergarten ist eine Zukunftsoase in der Gegenwart, die von grau-schwarzen Herren wie dem Ministerialbeamten bestimmt wird. Das hat er selbst gesagt, Herr Saito: In jeder Epoche bildet sich schon eine zukünftige heraus; in jeder Epoche gibt es etwas, das von der Allgemeinheit noch nicht angenommen, vielleicht nicht einmal bemerkt wird, das aber in der kommenden Epoche einen wichtigen, wenn nicht allgemeinverbindlichen Stellenwert haben wird. Was das genau ist, dieser Zukunftskern, in seinem Bereich, der Pädagogik? Nun, es ist das, was wir hier sehen, Kinder, die die sinnliche Welt entdecken, sich zur Wirklichkeit in allen ihren Aspekten in Beziehung setzen, ohne die ständigen “Paß auf!”-Rufe der Erwachsenen, das ewige abunai! abunai!; Kinder, die sich ihrer Freiheit bewußt sind und sie gebrauchen; Kinder, die mit englischsprachigen Erziehern Englisch lernen und die Fremdsprache auch wirklich sprechen; Kinder, die keine Berührungsängste gegenüber Unbekannten, Fremden (und dem Unbekannten, dem Fremden) haben; Kinder, die auch ohne Anweisungen etwas zustande bringen; Fortleben der schöpferischen, spielerischen Impulse übers Kindergartenalter hinaus, in die Erwachsenenwelt hinein. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was in der japanischen Gesellschaft heute, in dieser trüben Epoche, gang und gäbe ist. Darauf weise ich Herrn Saito hin, es gibt da doch einen ziemlich scharfen Gegensatz, aber Herr Saito geht nicht darauf ein, er ist kein Gesellschaftskritiker, er lebt in der Zukunft und macht einfach das, was er zu machen hat, unbekümmert um die trübe Gegenwart. Mit seinen Kindern, ungefähr 600, und seinen Mitarbeitern, zirka 50. Keine drei Stunden später wird mir der Zufall oder das Leben (was letztlich dasselbe ist) den unvermeidlichen Konflikt, der damit gegeben ist, auf sinnlichere Weise vor Augen führen.

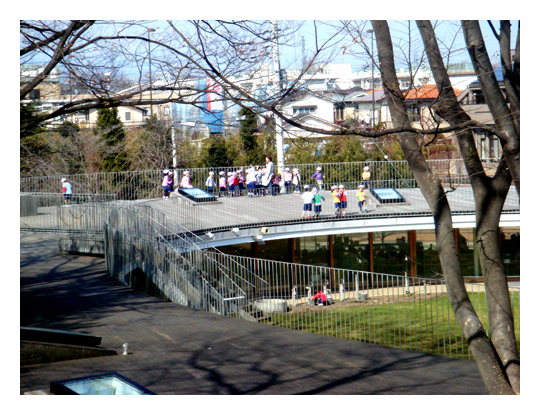

Auf dem Dach

Die Familien, deren Kinder den Kindergarten besuchen, wohnen in der Umgebung, die meisten zweifellos in den Schlaftürmen. Nicht wenigen Müttern, keinem einzigen Vater, bin ich auf meinem halbstündigen Spaziergang begegnet, den meisten in der Nähe vom Autoparkplatz, einigen auch auf dem Gehsteig, Kinderwägen vor sich herschiebend. Normale Leute, Angestelltenfamilien. Die Kinder hier, das merke ich sofort, viel offener, neugieriger als die Kindergartenkinder und Volksschüler, denen ich in Hiroshima täglich begegne. Das Gebäude ist weltweit bekannt, mein Bruder Christian, Architekt in Wien, hat mich darauf hingewiesen. Seltsamer Weise ist das erste Detail, das mir daran auffällt, eine Art Dachfenster im Eingangsbereich, wo an einer Schnur Kaki-Früchte hängen, hoshigaki, die dort in der Sonne trocknen. Das Gebäude ist tatsächlich naturnah, die wichtigsten Materialien sind Holz und Glas, das Glas ein wenig matt, aber nicht gefärbt, nur ohne die Reinheit, die man von Glas gewöhnlich erwartet, so daß die in einem Kindergarten unvermeidlichen Flecken und Wischspuren gar nicht auffallen. Das Hauptgebäude hat den Grundriß eines Stadions, in der Mitte befindet sich eine ovale Grasfläche; der Raum, der das Oval umgibt, ist nicht unterteilt, oder genauer: unterteilt durch bewegliche Elemente, wie es in der traditionellen japanischen Architektur üblich ist. Nur daß alles mögliche zur Raumteilung dienen kann, Regale, Schreibtische, Tafeln, Wandschirme. Keine starren Wände; Schiebetüren gehen aufs Grasoval. Die Bereiche – Büro, Spiel, Lernen, Essen, Hygiene – sind, abgesehen von den Toiletten, nicht strikt getrennt. “Wir, die Erzieher, halten fast keine Sitzungen ab”, sagt Herr Saito, “das ist nicht notwendig.” Und das in einem Land, in dem ein Großteil der Arbeitszeit von Sitzungen ausgefüllt wird! Natürlich sind die Kinder auf kleine Gruppen aufgeteilt, aber die Erzieher in den Gruppen, allesamt Frauen (Männer sind mir nur unter den nativen Englischlehrern aufgefallen), scheinen ganz selbständig zu arbeiten. Eine Gruppe verläßt gerade das Areal, sie macht einen Studienausflug in eine nahe Volksschule. Neben den frei zugänglichen Wasserhähnen am Rand des Grasovals, wo zwei, drei Kinder gerade ihre Wasserfarben reinigen, hockt eine Erzieherin, auf dem Schoß einen Jungen, der offenbar geweint hat und immer noch unglücklich ist. Die Erzieherin widmet sich ihm auf eine Weise, wie ich sie von Mayukos Kindergarten nicht kenne. Dort widmen sich die sensei überhaupt nicht den Kindern, sie unterziehen sie einem System, einer Methode, die sie nie reflektieren.

Das kleine Ovalgebäude am Rand des großen Ovalplatzes

Ich sehe, daß die Sympathie mit mir durchgeht. Dabei habe ich gar keine pädagogischen Überzeugungen und weiß nicht, ob ich die Montessori-Methode oder Methodenlosigkeit gut finde oder nicht. Außerdem interessiert mich beides, die Form und der Inhalt, die Menschen und wie sie miteinander umgehen und die architektonische Form, die ihnen dabei dient. Meine Tochter kommentiert meine Erzählungen, indem sie sagt, das sei so ähnlich wie im Waldorf-Kindergarten, den sie bei unseren Österreich-Aufenthalten immer für einige Wochen besucht. Das Essen ist ebenfalls so ähnlich, habe ich festgestellt, als ich zusammen mit Herrn Saito, den Kanadiern und dem ministeriellen Schatten das Tagesmenü zu mir nahm. Durch das Fensterglas konnte man zwei Ponys sehen, die faul in ihrer kleinen Koppel lagen. Dahinter die zum Kindergarten gehörenden Felder, man baut Reis und Gemüse an. Ein architektonischer Teil des Ensembles ist vor einem Jahr hinzugekommen, ein vierstöckiges Häuschen mit ovalem, fast kreisrundem Grundriß, fast ganz aus Glas bestehend, abgesehen von den Fußböden bzw. Decken, die aus Holz sind. Trotz der vier (eher niedrigen) Stockwerke wirkt es wie ein Häuschen: ein durchsichtiges Schneckenhäuschen oder, anders formuliert, ein sich zu einer Serie von Räumen weitender Wendelgang. Der Boden ist abschnittsweise schräg, so daß man die vier Stockwerke ohne eine einzige Stufe hinter sich bringt. Im letzten Stockwerk bewirken durch den Raum gespannte Seile, daß man ein ein paar Meter kriechen muß, um den letzten Raum zu erreichen, wo gerade Englischunterricht stattgefunden hat – eine kleine Stehtafel zeugt davon. Mayuko sagte, als ich ihr Fotos vom Schneckenhaus zeigte, es wäre besser, dieses in der Mitte des Grasovals aufzustellen. Ein guter Gedanke, vielleicht hat sie recht. Die Vorstellung davon erinnert mich an die Rundbauten der italienischen Renaissance, auch an die Bauten Borrominis, an Sant’Ivo im Innenhof der alten Sapienza zu Rom. Blickt man vom Dach des Hauptgebäudes, wird die Rundarchitektur noch augenfälliger. Herr Saito erzählt, daß die Anlage gut für Konzerte geeignet ist, in der warmen Jahreszeit finden hier öfters welche statt, die Akustik sei hervorragend. Das Dach wäre sozusagen die Galerie, unten das Parkett, die Bühne auf dem Grasoval. Der Dachboden ist von Fensterluken durchsetzt. An einer Stelle wächst ein Keya-Baum, den man nicht opfern wollte, durch das Dach; vom Baumstamm zu den Rändern des viereckigen Ausschnitts ist ein Gitter von dicken Seilen gespannt, das die Kinder gern als Spielplatz benutzen. Manche Besucher, sagt Herr Saito, hätten Bedenken wegen des Lärms, der in den Aufenthaltsräumen entsteht, wenn die Kinder, was sie gern tun, auf dem Dach herumlaufen. Ich empfinde das Grummeln über meinem Kopf, wenn ich unten stehe, nicht als unangenehm, es gleicht eher dem Geräusch der Straßenbahn, das mich nicht einmal in Wien, der Stadt mit den meisten Straßenbahnen, gestört hat, als ich dort in der Währingerstraße wohnte, wo die Züge von vier Linien durchrauschen. Auch Kindergeschrei stört ja manche Menschen. Die wünschen sich vielleicht Kindergärten ohne Kinder. Altersheime. Sterbeanstalten.

*

Zeughaus unbekannten Inhalts

Die Frau, der ich nach meinem Besuch im Fuji-Montessori-Kindergarten begegnet bin, wünscht sich das nicht. Glaube ich zumindest – es gibt auch Eltern, die ihr Leben durch ihre Kinder gestört oder zerstört sehen, obwohl sie sie es selbst in die Welt gesetzt haben. Ich wollte nicht auf dem direktesten Weg zum Musashisunagawa-Bahnhof zurückgehen, ein kleiner Umweg wird nicht schaden, dachte ich, aber dann mehrten sich die Bauern- und Gutshäuser, die gepflegten Gärten und zum Himmel wachsenden Bäume entlang des mit Steinplatten ausgelegten Kanals, die kleinen Anwesen mit den fensterlosen – nur ein, zwei Luken lassen Licht eindringen – Zeughäusern oder Lagerhäusern (ich habe nie nachgefragt und will nicht nachfragen, die Bauwerke können ruhig ihr Geheimnis bewahren) mit ihren leuchtend weißen Wänden, die deshalb so kraftvoll leuchten, weil beim Anstreichen keine chemische Farbe verwendet wird, sondern Farbe aus natürlichen Stoffen, drei Bestandteile, glaube ich, einer davon sind zerriebene Meeresmuscheln, den Rest habe ich vergessen oder nicht gut verstanden. Die Frau, die mir diese Erklärung gegeben hat, ist die Mutter jener molligen, noch eher jungen Frau, die aus dem Hinterzimmer kam, als ich den Verkaufsraum betrat und ein Klingelgeräusch auslöste. Ich war schon an dem Anwesen vorbeigegangen, als ich mir das Zeichen für Tee zurückrief (oder das Zeichen mich zurückrief), das mir ins Auge gesprungen war. Seit Tagen hatte ich vor, grünen Tee von gehobener Qualität zu kaufen, jetzt war Gelegenheit dazu, auch wenn, aber das sagte ich mir erst später: auch wenn vom kaputten AKW in Fukushima radioaktive Spurenelemente in die hiesigen Teepflanzungen getragen werden mochten. Tee aus Shizuoka, dachte ich zuerst, aber die Blätter stammten aus Saitama, etwas weiter nördlich (noch schlimmer, dachte ich später). Ehrlich, es ist mir egal, das bißchen Radioaktivität, meine Tochter trinkt sowieso keinen grünen Tee.

“Mein Vater und die Großeltern kümmern sich um die Teepflanzungen”, sagt die mollige Frau und verläßt langsam, Zoll für Zoll, ihren Platz hinter dem altmodischen Tresen. “Wir hier züchten Bäume und Blumen und verkaufen sie an Kunden aus der Gegend, manche auch weiter weg, bis hinunter nach Osaka.” Wenn die Frau dreißig, fünfunddreißig ist, wie ich annehme, ist ihr Vater älter als ich, vielleicht sechzig, und der Großvater wir fünfundachtzig oder neunzig sein; gemeinsam gehen die beiden Männer in Saitama ihrer Leidenschaft, ihrem Hobby nach, der Ältere schon ein gutes Stück näher an der Erde, die ihn bald wieder aufnehmen wird. Die Frau sagt mir ab und zu ein Wort, das ich nicht gleich verstehe, auf englisch, und bald kommt sie in Fahrt und wir wechseln gleich in die Weltsprache. Sehr gutes, fließendes Englisch, besser als meines. Seltenheit in Japan. Dabei ist sie gar keine Spezialistin, sicher hat sie studiert, aber nach dem Studium mußte wollte mußte sie das elterliche Geschäft übernehmen, Leitung Planung Verkauf, Kommunikation und Werbung. “Meine große Schwester ist anders”, sagt sie, “meine große Schwester wollte weggehen und ihren Weg gehen, auf eigene Faust.” Und wo ist sie hingegangen? “Nach Tokyo, hat Medizin studiert, arbeitet da in mehreren Krankenhäusern, besitzt einige Häuser im Stadtzentrum.” Muß teuer sein, dort welche zu kaufen. “Ja”, sagt sie ein wenig verlegen, aber auch stolz, “ist extrem teuer.” Wahrscheinlich liegt es an meiner Frageseligkeit an diesem Tag, daß sie mir gleich mehrere Kapitel ihrer Familiengeschichte erzählt. Erst nach einer ganzen Weile kommt sie dazu, mich zu fragen, was ich hier eigentlich mache. Davor ist ihre Mutter mit einem Tablett aus dem Hinterzimmer zu dem hohen Rundtischchen gekommen, an dem wir jetzt beide stehen, Tischchen wie in einem Wintergarten, von Pflanzen vor und hinter dem Fensterglas umgeben. Die Mutter stellt eine Schale Tee vor mich hin; später bringt sie Schokolade, zuletzt auch noch eine Tasse Kaffee.

Dunkle Erde in Tachikawa

“Also, was mich hierherführt…” In Wirklichkeit merkt sich niemand den Wortlaut dessen, was er gerade oder vor kurzem gesagt hat. Ich erwähnte den Fuji-Kindergarten, das kanadische Architektenpaar, meinen Bruder, und es entging mir nicht, daß sie mit einem gewissen Unbehagen zuhörte, sehr knappe Fragen stellte und überlegte, ob sie sich äußern sollte oder nicht. Sie wunderte sich, daß Leute von weither kamen, um diesen Kindergarten zu sehen. Und am Ende äußerte sie sich. Sie erzählte, daß sie früher selbst in diesen Kindergarten gegangen sei, “damals gab es hier keinen anderen”, behauptete sie, “es war ein anderes, normales, rechteckiges Gebäude. Der Leiter war der Vater von Herrn Saito…” Tiens, dachte ich, ein Familienbetrieb wie Mayukos Kindergarten in Higashihiroshima, eine Kindergärtnersippe – manchmal verfluche ich sie: Kindergärtnermafia. Auch Herr Saito gehört zu diesem Schlag. Auch er hat Geschäftsinteressen. (Warum denn nicht? denke ich jetzt.) Die Vorbehalte der molligen Frau im flaumigen Pullover wurden konkreter, vielleicht lag es an der englischen Sprache, daß sie sich kein Blatt vor den Mund nahm. Es gefiel ihr nicht, daß die Erzieher keine Sitzungen abhielten; das jetzige Gebäude sei gefährlich, unübersichtlich, Kinder könnten leicht verloren gehen; Kinder aus diesem Kindergarten hätten später oft Probleme, weil sie nicht stillsitzen und keine Zeitpläne einhalten könnten; die Montessori-Methode sei zu frei, too much freedom.

“Ja”, sagte ich, “ja” und “ja”. Wahrscheinlich merkte sie mir ein Unbehagen an. Andererseits verstand ich ihre Sorge. Und ärgerte mich im Rückblick über Herrn Saito, der sich mit diesen Sorgen von Eltern nicht auseinandersetzen wollte, sondern unbekümmert in seiner Zukunftswelt lebte, als gäbe es keine Gegenwart. Die mollige Frau hatte auch Kinder; sie schickte sie in einen anderen Kindergarten. Es ist das alte Problem, die alte Frage, wie sich das Neue (wenn es wirklich neu und zukunftsträchtig ist) in das Alte schieben und in diesem Alten nach und nach Veränderungen bewirken kann, so daß es schließlich selbst zu etwas Neuem wird. Klar, die japanische Gesellschaft ist restriktiv, quasi-militärisch, freiheitsberaubend, die Schulen Ämter Büros und die meisten Kindergärten sind Kasernen, aber man lebt, ob man will oder nicht, in einer konkreten Umgebung und kann oder soll die Augen nicht davor verschließen. Der Fuji-Kindergarten ist eine Oase, aber die Gesellschaft erlaubt im allgemeinen keine Oasen.

Winterschlaf der Boote. Ganz leichtes Schaukeln.

Was ist daran rührend?

Irgendwann habe ich mein Teepäckchen in den Rucksack gesteckt und bin gegangen. Die mollige Baumschulfrau machte mich darauf aufmerksam, daß es hier in der Nähe einen großen Park gab mit japanischem Garten und einem Bauernhaus wie in der Edo-Zeit. Es sei nicht weit, ungefähr dreißig, vierzig Minuten. Sie spürte, daß einer wie ich gern zu Fuß geht. Die allermeisten Zeitgenossen denken, wenn man sie nach dem Weg fragt, daß sie einem mehr als fünf Minuten Fußweg nicht zumuten können. So ging ich weiter auf einem der vielen Landsträßchen, in den Tag hinein und der Sonne entgegen, das heißt, in Richtung Westen. Das Bauernhaus mit dem dicken Schilfdach wurde zwar wieder einmal hinter Planen und Netzen renoviert, aber der Park war von einer erstaunlichen Weitläufigkeit mitten in der Vorstadtzone, und das Auf-und-Ab schwang sich irgendwo in der Mitte zu einer Anhöhe empor, auf der ein paar Granitblöcke lagen und schiefe Kiefern ragten und der entsprechende Harzgeruch duftete und ein Täfelchen steckte mit der Angabe: 36 km bis Tokyo Skybiru (= Himmelsgebäude) 574 m Seehöhe. In der Luft sah ich bewegliche Flecken, die ich zuerst nicht identifizieren konnte. Es waren Hubschrauber, große unförmige Trümmer in grün-bräunlicher Tarnfarbe, und jetzt fielen mir auch die Hangars auf, am Rand des Parkgeländes, in der Richtung des Himmelsgebäudes, jetzt drang auch das Rattern der Rotorblätter in meine Ohren, warum hatte ich es bisher nicht gehört? Ich ging auf die Hangars zu, sah bald auch den Landeplatz zwischen Zweigen und Blättern den Landeplatz, stieß dann aber auf Stacheldraht. Der halbe Park war von dem dröhnenden Rattern verseucht, aber den alten Leuten und Kindern mit Müttern schien das nichts auszumachen, wahrscheinlich waren sie daran gewöhnt. Ja, ich selbst hörte nach wieder einer Zeit nichts mehr, oder waren die Hubschrauber verstummt, die Manöver beendet? Jausenzeit der Piloten? Hatte der Wind gedreht? Jemand sagte mir später, in Tachikawa sei früher eine amerikanische Militärbasis gewesen, die inzwischen in japanischen Besitz übergegangen sei, dem Vernehmen nach, etwas Genaues wisse man nicht. So wanderte ich denn weiter durch das Vorstadtgebiet, unermüdlich, an Spielplätzen vorbei und an Teichen, wo mich, keine Ahnung, warum, besonders die Reihen der gelben und roten, träge am Ufer schaukelnden Boote rührte. Bei der Bahnstation Nishi-Tachikawa, also tatsächlich am Westrand, verließ ich den Park, eigentlich eine Art Naturreservat, an dem auch die Hubschrauber nicht rütteln konnten, und nahm einen Zug der Chuo-Linie, die früher, vor den Shinkansen-Zeit, also eigentlich, wenn man das Wort übersetzt, vor der verkehrstechnischen Neuzeit, d. h. vor 1964, dem Jahr der olympischen Spiele in Tokyo, die einzige Eisenbahnverbindung nach Nagoya und Kyoto gewesen war (damals konnte man noch Reisen! – siehe die Filme von Yasujiro Ozu). Hinter dem letzten Bahnsteig, auf dem ich wartete, war ein großgewachsener Mann mit schwarzen, im Sonnenlicht leuchtenden Stiefeln und weißem Helm wie eine Statue aufgepflanzt, das Gesicht schaute beharrlich zur Seite, Blickrichtung Skybiru, und vor ihm wuchs ein Bündel glänzend schwarzer, gerillter Rohre aus der von Zweigen, Blättern und spärlichen Grashalmen bedeckten Erde, und das Bündel machte in der Höhe der Brust des Mannes einen Knick, um sich in dieselbe Richtung zu wenden.

Den habe ich beschrieben, siehe Text.

*

Abends mit Seiji in einem Izakaya in Nishiogikubo. Das Izakaya besteht aus einem einzigen, ziemlich großen Raum mit einer massiven Theke aus hellem Holz in U-Form in der Mitte. Im Hintergrund kann man das Geschehen in der Küche sehen; nur wenige niedrige Tische an einer der beiden Längsseiten. Nishiogikubo ist ein unauffälliges Viertel mit engen Gassen, kleinen Geschäften, zahlreichen Kneipen – ähnlich wie Musashikoyama, wo ich logiere. Es ist sechs Uhr, an der Theke sitzen ausschließlich ältere Leute, es ist die Stunde der Pensionisten, später kommen dann die Angestellten. Keiner – außer uns dreien, neben Seiji sitzt seine Freundin – sagt ein Wort, so daß wir uns leise, fast im Flüsterton unterhalten. Anfangs dachte ich, die Leute schauen alle auf uns, denn sie blickten in unsere Richtung, aber in Wirklichkeit schauten sie auf den Fernseher, der über unseren Köpfen lief, begleitet von Fernsehstimmen, die noch leiser waren als unsere. Seiji erwähnt die “japanische Schweigekultur”, er darf so etwas sagen, er ist Germanistikprofessor und in Tokyo geboren, hier ganz in der Nähe, er wohnt im Stadtteil, in dem er geboren ist. Die Angestellten später sind etwas gesprächiger, aber niemand hebt wirklich die Stimme. Mit einem Nicken deutet Seiji auf seinen vierzigjährigen Sohn, der hier jobbt (die beiden haben sich nicht gegrüßt, jedenfalls nicht so, daß ich es bemerkt hätte – a propos Schweigekultur). Der Sohn ist eigentlich Rockmusiker, nicht sehr erfolgreich, wie mir Seiji früher einmal mit einem kurzen Lachen gestanden hatte.

Später kommt Fußball im Fernsehen, und wir verlassen das Lokal. In Japan habe ich keinen Grund, Fußball zu hassen; eigentlich gibt es hier überhaupt nichts, was ich hassen müßte, abgesehen vom System. An der Ecke, wo wir in Seijis Straße biegen, ist ein Gemischtwarenladen, offenbar schon geschlossen; durch das Fenster, an das Seiji klopft, sieht man einen Schemen, der sich im Hintergrund bewegt. Der Mann nähert sich, Seiji bedeutet ihm, für heute Schluß zu machen und zu ihm in die Wohnung zu kommen, wo wir noch etwas trinken wollen (was nicht ohne Essen abgehen kann: Izakaya-Prinzip). Seijis Haus ist mehrgeschoßig, ein etwas seltsames Hochhaus, nicht sehr hoch, mit dem weiten Vorplatz und den großen Fenstern, die sich dicht aneinanderreihen, sieht es im Dunkeln aus wie eine Schule; Seiji sagt mir später, unter seiner Wohnung befinde sich eine Kirche, darunter ein Kindergarten. Die Wohnung wirkt eng, höhlenartig wegen des schmalen Gangs und den vielen Büchern; Wohnungen, die mit Büchern vollgestopft sind, haben immer etwas Höhlenartiges. Gleich beim Betreten fühle ich mich an Paris erinnert, an die Dachwohnungen im Paris der achtziger Jahre, die Kneipen hinter der Bastille, die inzwischen längst von der Schickimicki-Industrie aufgekauft wurden (aber der Kneipenwildwuchs ist nicht totzukriegen: wird eine Ecke von den Geldleuten okkupiert, beginnt die Vegetation an einer anderen zu sprießen). Nach zwanzig Minuten kommt der Gemischtwarenhändler, eine Packung selbstgemachten Schinken in der Hand. Er hat einen Freund mitgebracht, einen Klamotten- und Schmuckdesigner, der für eine bekannte Firma arbeitet. Ich schätze, daß Seiji und der Schinkenmacher ungefähr gleich alt sind, ein paar Jährchen über sechzig, aber der Schinkenmacher wirkt zittrig, feingliedrig, zerbrechlich, während Seiji etwas von einem unverwüstlichen Faun hat, wie Picasso sie in seine zahllosen Bilder zu setzen pflegte. Der Designer ist zehn, fünfzehn Jahre jünger, er sagt mir sein Alter; trägt langes glattes Haar, Mittelscheitel, ungefähr so wie die Musiker von Uriah Heep Anfang der siebziger Jahre, ausgewaschene Jeans, einen grauen Pullover. Schlank, hochgewachsen, sieht gut aus, aber nicht so, wie man sich einen Modedesigner vorstellt, oder doch, durchaus doch, diese Leute wissen zwischen dem Schein, an dem sie arbeiten, und dem Wesen, das sie dienstfertig verbergen, zu unterscheiden. Keine Falten im Gesicht, außer an den Mundwinkeln, und nur dann, wenn er beim Sprechen etwas betont; da wird dann eine leise Verächtlichkeit sichtbar, die sich in die Hochschätzung mischt. Allgemeine Hochschätzung, vielleicht kann es so etwas geben. Aber nicht in Reinkultur, das nicht. Durchaus nicht.

Das ist in Musashikoyama, nicht in Nishiogikubo.

Das liederliche Kleeblatt kennt sich seit Jahren (Jahrzehnten?) aus dem Izakaya. Seiji ist in diesem Kreis der Sensei, klar, aber das hat hier keine hierarchische Bedeutung, das Wort klingt eher so wie das italienische professore, von einem Zeitungsverkäufer über die Piazza gerufen. In Japan habe ich diesen bohèmehaften Umgang, wo sich die Berufe, Interessen und Altersgruppen mischen, bisher nicht erlebt; die Universitäten, an denen Seiji so lange seine Süppchen gekocht hat, kennen so etwas nicht. Und morgen früh fliege ich zurück in die Provinz, wo sich die Leute an die selbstgebastelten Mikrosysteme der Trennung klammern. Auch gut. “In Higashihiroshima gibt es nichts”, hat Yoshiyuki, der Showten-Mann, gesagt, mit denselben Worten, die der alte Kindergartenwärter in Tachikawa gebrauchte. Yoshiyuki, der aus dem südlichsten Kyushu stammt, ist die Strecke bis Tokyo einmal mit dem Fahrrad abgefahren, und in Higashiroshima hat er einen Freund besucht. Im Osten von Hiroshima gibt es nichts… Auch gut. Noch besser.

Die Bahn ist schneller, das Auto schöner (manchmal).

***

La vida es breve: Leopold Federmair, in Wels geboren, in Sattledt aufgewachsen, in Kremsmünster zur Schule gegangen, in Salzburg studiert, lebt nach Aufenthalten in Reims, Paris, Catania, Szeged, Wien, Mexiko-Stadt, Buenos Aires, Nagoya und Osaka heute in Hiroshima. Autor und Übersetzer, veröffentlichte zuletzt den Essayband Buenos Aires, Wort und Fleisch, den Roman Erinnerung an das, was wir nicht waren und den unklassifizierbaren Scherbenhügel. Im Herbst 2012 erscheinen der Erzählband Die Ufer des Flusses (Verlag Otto Müller) und Die Apfelbäume von Chaville – Annäherungen an Peter Handke (Jung und Jung, August 2012). Leopold Federmair ist diesjahr Kandidat für den Bachmannpreis ( Tage der deutschsprachigen Literatur Klagenfurt 2012 ).

|||

Leopold Federmair ( Bio – Bibliographie )

Bisher auf in|ad|ae|qu|at :

- Das Chandos- Problem . Ein Spaziergang mit alten Hüten ( Zu Peter Waterhouse ) | espace d’essays |

- Entrückung – Fabjan Hafner auf den slowenischen Spuren Peter Handkes |espace d’essays|

- Genies , Geheimfiguren und gewandte Schreiber . Über die neue argentinische Literatur und einige Vorläufer | espace d’essays |

- Harte Männer, heilige Mütter . Zum 100. Geburtstag von Jean Genet ( 19. 12. 2010 ) | espace d’essays |

- J-Sounds

- Eine Reise nach Matsuyama | J-Sounds | salon littéraire |

- Der Schatten über Yukikos Auge ( Junichiro Tanizaki : Sasameyuki ) | J-Sounds | espace d’essays |

- Die Traumbrücke | J-Sounds | salon littéraire |

- Ōgai Mori, Arzt, Soldat und Schriftsteller | J-Sounds | espace d’essays |

- Tokyo Fragmente 1 | J-Sounds | salon littéraire |

|||