110. Bloomsday 2014

Andreas Weigel : Arnold Schönberg und James Joyce. Biografische Zeugnisse einer Nicht-Bekanntschaft

War Arnold Schönberg tatsächlich James Joyces erklärter Lieblingskomponist, wie dies der mit Joyce befreundete amerikanische Komponist Otto Luening (1900-1996) überliefert hat? Die Klärung dieser interessanten Frage stand im Mittelpunkt eines Vortrags, den ich Ende September 2013 auf Einladung des Arnold-Schönberg-Centers beim Symposion über “Schönberg und die Literatur” gehalten habe und der vor kurzem im Druck erschienen ist: “Arnold Schönberg und James Joyce. Biographische Zeugnisse einer Nicht-Bekanntschaft.” In: Michael Ritter (Hrsg.): praesent 2014. Das österreichische Literaturjahrbuch. Das literarische Geschehen in Österreich von Juli 2012 bis Juni 2013. Wien: praesens 2014. S.50-61.

“For me there are only two composers. One is Palestrina and the other is Schoenberg.” Otto Luenings Überlieferung von James Joyces Schönberg-Bekenntnis. Aus: Otto Luenings The Odyssey of an American Composer. The Autobiography of Otto Luening. 1980. 194.

Anlass, der persönlichen Bekanntschaft zwischen James Joyce und Arnold Schönberg nachzuforschen, war einerseits Joyces mündlich überlieferte Beteuerung, dass für ihn Schönberg neben Giovanni Palestrina der größte Komponist wäre, andererseits der Ende 1930 von Joyce und Schönberg gemeinsam mit Karl Kraus, Valery Larbaud und Heinrich Mann unterstützte “Aufruf zur Gründung einer Adolf-Loos-Schule”. Darüber hinaus hatten Schönberg und Joyce einige gemeinsame Bekannte in Paris, die sie einander vorgestellt haben könnten. Besonders durch Joyces Verbindung mit dem weitgehend in Vergessenheit geratenen Altösterreicher Hans Effenberger (alias Jan Śliwiński) und dessen Nahverhältnis zu Adolf Loos bestand die Möglichkeit, dass Joyce Schönberg 1927 während des Pariser Schönberg-Festivals persönlich kennengelernt haben könnte.

Maschinschriftliches Typoskript des deutschsprachigen “Aufrufes zur Gründung einer Adolf Loos Schule” mit den Namen der fünf definitiven Unterstützer (Arnold Schönberg Center, Privatstiftung. Used by permission of Belmont Music Publishers). – http://www.schoenberg.at/scans/DVD079/Loos-1930-1.jpg

PORTRÄT DES KÜNSTLERS ALS MUSIKLIEBHABER

Zweifel an Joyces Schönberg-Verehrung rührten von seinen traditionellen Musik-Vorlieben her, die der amerikanische Joyce-Forscher Scott Klein auf folgenden Punkt gebracht hat:

Joyce missfiel der Großteil der zeitgenössischen Musik seiner Zeit. Als Tenor war er eingefleischter Fan singbarer Melodien und betrachtete Musik aus Sängersicht. Er beklagte sich, dass nicht einmal ein Kanarienvogel Strawinskys Werke singen könne. Er liebte Oper und erklärte, dass er Bellini Wagner vorziehe. [...] Joyce kannte einige fortschrittliche Musiker persönlich: Er war mit George Antheil sowie in Zürich mit Otto Luening befreundet, der einer der frühesten Komponisten konkreter Musik werden sollte. Joyce war Nachbar von Philipp Jarnach, der Ferruccio Busonis Oper “Doktor Faustus” vollendet hat, und kannte Busoni persönlich. Aber die einzigen zeitgenössischen Komponisten, die Joyce geschätzt hat, waren der Schweizer Othmar Schoeck und – überraschenderweise – George Antheil.

Luening selbst hat bei der Überlieferung von Joyces zweifelhaftem Schönberg-Bekenntnis, dessen Ernsthaftigkeit durch die Vermutung abgeschwächt, dass Joyce ihn, einen damals von Schönberg begeisterten, knapp 19-jährigen Musikstudenten, animieren wollte, frei über Schönberg und dessen Werk zu sprechen.

Aus eigener Anhörung habe Joyce um 1919 wenig von Schönberg kennen können, da es während des Ersten Weltkriegs in der Schweiz bzw. in Zürich kaum Schönberg-Aufführungen gegeben habe, außer von Hans Heusser bei DADA-Veranstaltungen.

Allerdings wurden die Schönberg-Kompositionen bei den Dada-Veranstaltungen nicht von Heusser, sondern von der Pianistin und Violinisten Suzanne Perrottet gespielt. Spätere Quellen, denen Perrottet nur noch als Ausdruckstänzerin bekannt war, haben ihr das Vertanzen von Schönberg-Kompositionen zugeschrieben, obwohl Programmzettel und zeitgenössische Medienberichte Perrottet als Pianistin bzw. Violinistin nennen, was sich mit ihrer eigenen Erinnerung deckt:

Der erste Dada-Abend, wo ich mitmachte, war am 23. März 1917. Das war an der Bahnhofstraße 19 in der Galerie Dada. Ich hatte auf dem Klavier zu spielen, ganz moderne Musik. Ich kannte schon von früher aus Deutschland die Musik von Arnold Schönberg, der aber in der Schweiz kaum bekannt war. Ich war von dieser neuen dissonanten Musik so begeistert, dass ich das bei den Dadaisten propagiert habe. Ich spielte die “Sechs kleinen [Klavier]stücke” von Schönberg. Eines gefiel mir besonders: Wie ein Geist, der seufzt, weit weg über der Erde oder schon im Himmel ist. Auch einige andere Stücke habe ich gespielt, die ich rhythmisch toll und neu fand. Das war meine Rolle bei den Dadaisten, die ganz moderne, neuzeitliche Musik dem Publikum vorzuführen. So spielte ich an etlichen Dada-Soireen ausschließlich Werke im atonalen Stil. Dem damaligen Publikum war diese Musik völlig unbekannt und kam ihnen für ihre Ohren grässlich vor. Dennoch zeigten sie Interesse.

Knapp einen Monat später, am 28. April 1917, findet in den Räumen der “Galerie Dada” ein “Abend Neuer Kunst” statt, in dessen Rahmen Perrottet erneut Schönberg-Kompositionen spielt, was die “Neue Zürcher Zeitung” – wie folgt – rezensiert hat: “Im zweiten Teil erfreute sie uns mit einer charakteristischen Komposition Schönbergs, des modernen, vielfach angefochtenen Wieners (des Komponisten der Gurre-Lieder), die sie auf der Geige vortrug.”

Joyce konnte Schönbergs Werk auch nicht durch Notenlektüre kennen, da er in einer Fußnote zu Herbert Gormans Joyce-Biografie selbst angemerkt hat, dass er im Notenlesen so schwach geblieben sei, dass seine ihn unterrichtenden Klavierlehrer verzweifelt resigniert hätten.

Somit gibt es keinen Beleg, dass Joyce während des Ersten Weltkriegs im Schweizer Exil Schönbergs Werk rezipiert hat, was aber Minimalvoraussetzung für die behauptete damalige Wertschätzung wäre.

HANS ŚLIWIŃSKI-EFFENBERGER – AVANTGARDISTISCHER ALTÖSTERREICHER IN PARIS

Mehr Gelegenheiten, Schönberg bzw. dessen Werk kennenzulernen, hatte Joyce in seiner Wahlheimat Paris, wo im Dezember 1927 ein Schönberg-Festival stattgefunden hat, bei dem Schönberg eigene Werke dirigiert hat. Als Begleitprogramm standen zu Schönbergs Ehren auch zahlreiche gesellschaftliche Einladungen und Empfänge in angesagten Kunst-Salons und Instituten auf dem Programm.

Um diese Zeit könnte Joyce Schönberg und/oder dessen Werk kennengelernt haben, weil Joyce damals mit Hans Effenberger in engerem Kontakt stand, mit dem gemeinsam er die Veröffentlichung von Geoffrey Molyneux Palmers Vertonungen von Joyces Gedichtband “Chamber Music” vorbereitet hat, die Joyce von allen ihm bekannten “Chamber Music”-Vertonungen am besten gefallen haben.

Effenberger (alias Śliwiński) ist trotz seiner kunstgeschichtlichen Bedeutung im Bereich der Musik und bildenden Kunst weitgehend vergessen. Er ist noch als Freund von Arthur Rubinstein bzw. Übersetzer jener Rabindranath Tagore-Gedichte bekannt, die teils 1918 von Karol Szymanowski, teils 1922/23 von Schönbergs Schwager Alexander Zemlinsky in seiner “Lyrischen Symphonie in sieben Gesängen für Sopran, Bariton und Orchester” (op. 18) vertont wurden.

Er war mit Oskar Kokoschka und Adolf Loos befreundet, dem er nicht nur zur Ausstellungseinladung zum “Salon d’Automne” verhalf, sondern auch mit Tristan Tzara bekannt gemacht hat, dessen Haus Loos anschließend (1925/26) entworfen und gebaut hat.

Via Loos und Effenberger-Śliwiński ist es gut möglich, dass Joyce Schönberg zufällig begegnet ist. Schließlich sind Joyce und Loos ein Jahr zuvor vermutlich ähnlich zufällig zusammengetroffen, als Joyce seine 19-jährige Tochter Lucia und Loos seine 25 jährige Landsfrau Zdenka Podhajska zu deren gemeinsamem Tanz-Theaterauftritt ins Théâtre des Champs-Élysées begleitet haben. Den Hinweis, dass Loos an diesem Abend anwesend war und daher höchst wahrscheinlich die Joyces getroffen hat, verdanken wir allein dem Umstand, dass er anschließend sein Buch “Ins Leere gesprochen” mit folgender Widmung verschenkt hat:

Dem lieben Fräulein Zdenka Podhajska, der großen Künstlerin, zum Andenken an den Tag, an dem sie im Théâtre des Champs-Elysées alle ihre Mit-Tänzerinnen durch ihre Künstlerschaft geschlagen hat. In steter Bewunderung und Freundschaft Adolf Loos – Paris, 18. Dezember 1926.

Durch einen Brief Schönbergs an Winfried Zillig wissen wir wiederum, dass Schönberg während des Schönberg-Festivals viel Zeit mit Loos verbracht hat:

ich bin damals mit meinem lieben Adolf Loos fortwährend im Restaurant gewesen, er bestand darauf mir alle Vergnügungs- und Ess-Lokale zu zeigen und wie gut es schmeckt. Dennoch habe ich überall dasselbe Huhn gegessen, und bin spät in der Nacht erst ins Bett gekommen. Dadurch war ich so müd, dass ich nicht meine Partitur studieren konnte.

Wahrscheinlich sind Schönberg und Loos bei diesen Lokaltouren auch mit Śliwiński zusammengetroffen, umso mehr als sich dieser für Loos, Kokoschka, Karl Kraus (den er bei dessen Pariser Vorlesungen am Klavier begleitet hat), die Groupe des Six, aber auch die Neue Wiener Schule engagiert hat, wie ein Brief belegt, den der Musikwissenschaftler Anthony van Hoboken am 21. März 1928 aus Paris an den Musiktheoretiker Heinrich Schenker geschrieben hat:

Sie wissen ja, wie gerne ich hier bin und diese Stadt regt mich immer wieder von neuem an durch ihre Lebendigkeit und Arbeitsamkeit. Ich tue hier dann auch Dinge, die mir in Wien nicht einfallen würden. So bin ich morgen zu einer Alban-Berg-Matinée eingeladen, wo er selbst seine Kompositionen aufführt und ich überlege mir ernstlich, ob ich nicht hingehen werde, um mir dieses Zeug einmal anzuhören. Ich verdanke diese Einladung einem Dr. Hans Effenberger, der auch mal ein Jahr lang Leiter der Musiksammlung an der National-Bibliothek in Wien gewesen ist. Er ist Pole, und seit sein Vaterland wieder selbständig ist, nennt er sich Jan Śliwiński und hält einen Buchladen und Bildergalerie “Au Sacre du Printemps” (nach dem Werk Stravinskys), wo er auch nur wirres Zeug verkauft bzw. ausstellt.

Wobei es sich bei dem wirren Zeug handelt, erfahren wir wiederum vom Musikwissenschaftler Hans Heinz Stuckenschmidt, der in seiner Autobiografie “Zum Hören geboren” berichtet, dass er 1925 in Śliwińskis Galerie Noten zeitgenössischer Komponisten verkauft habe. Śliwińskis Galerie war Treffpunkt moderner Künstler aller Sparten und hat kunstgeschichtliche Bedeutung, da sie die ersten Einzelausstellungen von Berenice Abbott, André Kertész und Kiki de Montparnasse gezeigt hat. Darüber hinaus fand in ihr 1928 die Gemeinschaftsausstellung “Le Surréalisme, existe-t-il?” statt, bei der Werke von Max Ernst, Georges Malkine, André Masson, Joan Miró, Francis Picabia und Yves Tanguy zu sehen waren.

Ob Joyce Schönberg via Śliwiński und Loos kennengelernt hat, ist ungewiss und falls ja, könnte die Begegnung so unspektakulär erfolgt sein, wie jene als Antheil Stuckenschmidt Joyce vorgestellt hat:

Sylvia Beach hatte Besuch von einem älteren Ehepaar. Er, ein breiter Mann mit dunkler Brille, saß im Armsessel, die Damen standen neben ihm. George stellte mich vor: es war James Joyce. Zu einer Unterhaltung kam es nicht, da die drei in einer geschäftlichen Besprechung über den ‚Ulysses’ waren.

Verbürgt ist die Besprechung des Schönberg-Festivals in Eugene Jolas’ Avantgarde-Magazin “Transition”, das seit seinem Erscheinen im April 1927 regelmäßig Vorabdrucke von Joyces “Work in Progress” veröffentlicht hat. Die Ausgabe von Jänner 1928 enthält neben Elliot Pauls “The Schönberg Legend” getitelter Festival-Kritik auch Antheils Beitrag “Music Tomorrow”, weshalb Joyce die beiden Artikel mit Schönberg-Bezug möglicherweise wahrgenommen hat, obwohl er selbst keinen Beitrag für diese “Transition”-Ausgabe verfasst hat und viele “Transition”-Ausgaben nur lückenhaft kannte.

JAMES JOYCES ÜBERRASCHENDE UNTERSTÜTZUNG VON ADOLF LOOS

Lückenhaft war auch der Forschungs- und Kenntnisstand über den gemeinsamen Aufruf von Karl Kraus, Arnold Schönberg, Heinrich Mann, Valéry Larbaud und James Joyce zur Gründung einer “Adolf -Loos-Schule”. Der gemeinsame Aufruf legt eine Absprache zwischen den sechs Beteiligten nahe, die von der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Aufrufes nicht gedeckt wird.

Claire Loos’ Brief vom 31. Oktober 1930 an Arnold Schönberg mit der Bitte, dass dieser Heinrich Mann und Albert Einstein als Unterstützer für den “Aufruf zur Gründung einer Adolf Loos Schule” gewinne (Arnold Schönberg Center, Privatstiftung. Used by permission of Belmont Music Publishers). – http://www.schoenberg.at/scans/DVD079/21389-1.jpg

Loos wollte 1930 die finanzielle Unterstützung der französischen Regierung, um in Paris seine eigene Schule zu gründen. Als er erfuhr, dass sich der mit ihm befreundete französische Germanist und Journalist Marcel Ray mit einem französischen Minister in Prag aufhielt, sandte Loos, der sich damals in Baden bei Wien auf Kur befand, seine Frau Claire mit dem Auftrag nach Prag, Marcel Ray Folgendes mitzuteilen: “Ich, Adolf Loos, will eine Architektenschule in Paris gründen. Für diese Schule brauche ich Mittel, die ich nicht habe. Frage, ob die französische Regierung etwas für mich tun will” – und Marcel Ray versprach, für die Loos-Schule sein Möglichstes zu tun.

Loos selbst nahm Ende 1930 seinen 60. Geburtstag als Anlass für folgenden Aufruf:

Adolf Loos, den einmal kommende Geschlechter den großen Wohltäter der Menschheit seiner Zeit nennen werden, da er diese von der Sklaverei überflüssiger Arbeit befreite, wird im Dezember 60 Jahre alt. Die Ornamentiker, deren Überflüssigkeit und Schädlichkeit Loos sein ganzes Leben hindurch nachgewiesen hat, wollten sich dieses unbequemen Mannes durch Totschweigen entledigen, der ihre Existenz vernichten wollte. Ihre Cliquen verhinderten jahrzehntelang Publikationen Loosscher Arbeiten. Sie waren sich darin einig, ihm jede Ausstellungsmöglichkeit zu nehmen. Ihm, dem geborenen Lehrer, wurde kein Lehramt zuteil. Auf privatem Wege gründete er vor dem Kriege in selbstloser Weise die Loos-Schule. Wir wissen, dass wir ihm die größte Freude bereiten würden, wieder seine Lehre verkünden zu können. Wohl hat er den Sieg über das Ornament davongetragen. Sein Name aber wird verschwiegen, und es werden Bücher geschrieben, die die Geschichte der Ornamentlosigkeit behandeln, ohne ihn zu erwähnen. Durch das Bestehen der Schule soll nun verhindert werden, dass seine Folgerung, aus der Ornamentlosigkeit: die kubische Bauweise, in fremde Hände fällt, und verflacht wird.

Wir rufen alle, die die Schönheit in der Ornamentlosigkeit erfühlen können und den großen sozialen Gedanken, der darin liegt, erfassen können, einen Baustein zur künftigen Loos-Schule beizutragen. Hunderte junger Architekten auf dem ganzen Erdball warten auf die Gelegenheit, sich Loos-Schüler nennen zu dürfen. Für Wissende ist dies die größte Ehre, die es gegenwärtig für den jungen Architekten gibt.

Drei Exemplare dieses Aufrufes, über dessen Inhalt und Zweck Schönberg offenbar vorab unterrichtet wurde, schickt Claire Loos Ende Oktober 1930 Schönberg mit der Bitte nach Berlin, ein Exemplar selbst zu unterschreiben und für die beiden anderen Heinrich Mann und Albert Einstein als Unterstützer zu gewinnen: “Da mein Mann beide nicht persönlich kennt, bittet er Sie, es möglich zu machen, diese beiden Unterschriften zu erlangen. Adolf Loos wählte sie, als die bedeutendsten Männer Deutschlands. Auch Karl Kraus hat bereits seine Einwilligung gegeben.”

Obwohl Schönberg bis dahin laut eigener Aussage niemals solche Aufrufe unterzeichnet hat, weil er sich sonst solchen ununterbrochen an ihn gestellten Aufforderungen nicht entziehen könne, schickt er schon am nächsten Tag, am 1. November 1930, das von ihm unterzeichnete Exemplar Claire Loos mit der Nachricht zu, dass er Albert Einstein so bald als möglich telefonisch um Unterstützung des Aufrufes bitten werde und Thomas Mann schon angeschrieben habe.

Schönbergs Irrtum, statt Heinrich Mann dessen Bruder Thomas anzuschreiben, könnte durch Loos’ Beteuerung verursacht worden sein, dass er Heinrich Mann nicht persönlich kenne. Vermutlich hat sich Schönberg erinnert, dass Loos und Heinrich Mann während des Pariser Schönberg-Festivals gemeinsam beim Empfang im “Institut International de Coopération Intellectuelle” anwesend waren, weshalb er wohl geschlossen hat, dass Loos Thomas Mann gemeint haben müsse.

Zur Klarstellung telegrafiert Loos am 3. November 1930 folgende Korrektur aus Baden nach Berlin: “meinte heinrich mann bitte diesen auch einladen = loos. +”. Demgemäß fordert Schönberg bei Loos’ Büroleiter und Partner Heinrich Kulka eine Abschrift des Aufrufes für Heinrich Mann an und erfährt, dass Kulka den Aufruf nicht goutiert: “Es ist sehr bedauerlich, dass Loos immer wieder auf diesen Aufruf zurückkommt.” Auch Schönberg steht dem Aufruf sehr reserviert gegenüber. Im Juni 1931 erklärt er in einem Brief an den Dirigenten Fritz Stiedry, dass er “den Aufruf für Loos (trotz [s]einer Bewunderung für diesen) nur mit Widerstreben und nur weil Loos damals schwerkrank war, unterzeichnet habe.” Dennoch bemüht er sich mit Nachdruck Thomas und Heinrich Mann sowie Albert Einstein als Unterstützer zu gewinnen.

“Es ist sehr bedauerlich, dass Loos immer wieder auf diesen Aufruf zurückkommt”, schreibt Adolf Loos’ Büroleiter und Partner Heinrich Kulka am 3. November 1930 in einem Brief an Arnold Schönberg (Arnold Schönberg Center, Privatstiftung. Used by permission of Belmont Music Publishers). – http://www.schoenberg.at/scans/DVD076/13561.jpg

Thomas Mann erklärt freundlich, aber bestimmt, dass er nicht das Glück oder genug geistige Umsicht gehabt habe, je mit Loos, seinem Werk, seinen Schriften oder seiner Person in irgendeine Berührung zu kommen, weshalb er sich als unaufrichtiger Mitläufer vorkommen würde, wenn er einen Aufruf von den leidenschaftlichen Akzenten des vorliegenden zu Loos’ Gunsten unterschriebe.

Albert Einsteins Absage lautet ähnlich: “Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir das Lebenswerk des Herrn Adolf Loos nicht näher bekannt ist, so dass ich weit davon entfernt bin, mir ein Urteil bilden zu können. Es bleibt mir daher nichts übrig, als von der Beteiligung an dieser Initiative abzusehen, indem ich diese Persönlichkeiten überlasse, die über den Mann und sein Lebenswerk sich selber ein Urteil bilden können.”

Heinrich Mann sagt seine Unterstützung zu, möchte aber einzelne Formulierungen ins Positive gewendet sehen, wofür sich Schönberg unzuständig erklärt: “Dass der Aufruf nicht von mir verfasst ist, glaube ich bereits erwähnt zu haben.”

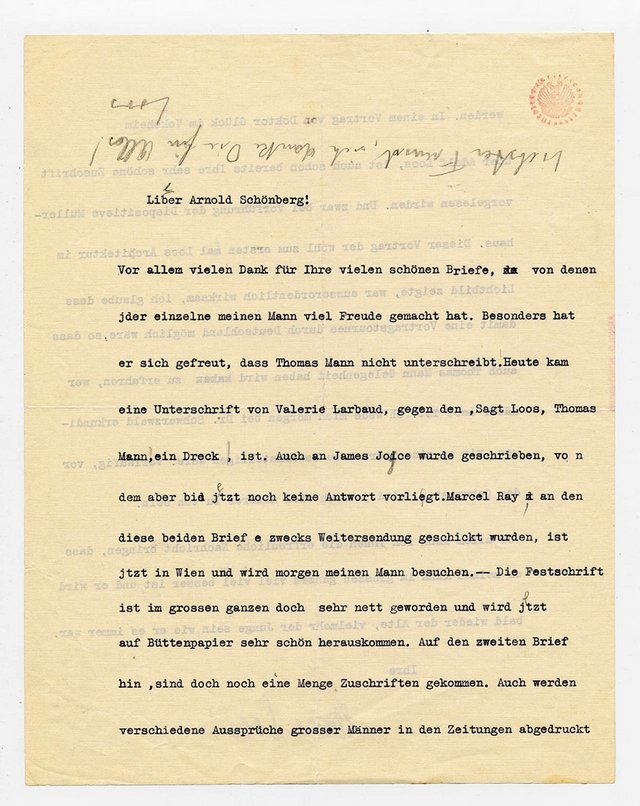

Obwohl Schönberg den “großen Thomas” (Gottfried Benn) nur irrtümlich angeschrieben hat, lässt er dessen reservierte Antwort nicht auf sich beruhen, sondern bemüht sich, ihn durch die Zusendung von Loos’ Buch “Ins Leere gesprochen” für Loos einzunehmen. Doch bevor Schönberg dem Ehepaar Loos mitteilen kann, dass sich Thomas Mann nach der Lektüre des zugesandten Buches positiv über Loos geäußert habe, informiert Claire Loos Schönberg, dass ihr Mann auf Thomas Manns Unterstützung verzichte: “Besonders hat er sich gefreut, dass Thomas Mann nicht unterschreibt. Heute kam eine Unterschrift von Valery Larbaud, gegen den, sagt Loos, Thomas Mann, ein Dreck ist. Auch an James Joyce wurde geschrieben, von dem aber bis jetzt noch keine Antwort vorliegt. Marcel Ray, an den diese beiden Briefe zwecks Weitersendung geschickt wurden, ist jetzt in Wien und wird morgen meinen Mann besuchen.”

“Heute kam eine Unterschrift von Valery Larbaud, gegen den, sagt Loos, Thomas Mann, ein Dreck ist. Auch an James Joyce wurde geschrieben, von dem aber bis jetzt noch keine Antwort vorliegt.” Claire Loos’ undatierter Brief von Mitte November 1930 an Arnold Schönberg. (Arnold Schönberg Center, Privatstiftung. Used by permission of Belmont Music Publishers). – http://www.schoenberg.at/scans/DVD079/21391-1.jpg

Marcel Ray hat am 6. November 1930 zwei französischsprachige Abschriften des Aufrufes seinem Jugend- und Brieffreund Valery Larbaud mit der Begründung zugeschickt, dass zehn Schriftsteller und Künstler den Aufruf unterzeichnen sollen, wovon Larbaud der einzige Franzose und der Ire Joyce der einzige Engländer sei. Larbaud soll unterschreiben und auch Joyce zur Unterschrift veranlassen.

Marcel Rays Brief vom 6.11.1930 an Valéry Larbaud belegt, dass diese beiden Autoren James Joyce als Unterstützer für den Loos-Aufruf gewonnen haben (Valéry Larbaud – Macel Ray: Correspondance 1899-1937. Vol. III. 1921-1937. Paris 1980. 166).

Somit hatte Schönberg mit Joyces und Larbauds Aufrufteilnahme nichts zu tun. Er wurde erst im Nachhinein von Claire Loos informiert, dass die beiden als Unterstützer eingeladen wurden, hat sich aber zu keinem der beiden geäußert – zumindest nicht schriftlich.

Nach aktuellem Forschungsstand hat auch Joyce weder seine Aufrufteilnahme noch Kraus oder Schönberg schriftlich erwähnt. Es gibt vorerst keinen Hinweis, dass Joyce informiert wurde, dass außer ihm und Larbaud Kraus, Schönberg und Heinrich Mann den Aufruf unterstützt haben. Möglicherweise hat Joyce dies erfahren, als bzw. falls der Aufruf in einem französisch-sprachigen Medium erwähnt und dies von Joyce wahrgenommen wurde.

Am 2. Dezember 1930 unterrichtet Claire Loos Schönberg, dass ihr Mann auch den Schuhfabrikanten Tomáš Bata eingeladen habe, den Aufruf zu unterzeichnen, was dieser aber abgelehnt und dadurch Loos sehr gekränkt habe.

Der von Schönberg und vier Literaten unterzeichnete, aber von Bata, Einstein und Thomas Mann nicht unterstützte Aufruf wurde Anfang Dezember 1930 wie eine Presseinformation an zahlreiche deutsch- und vermutlich auch französischsprachige Medien verschickt und um Loos’ 60. Geburtstag von deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Zeitungsredaktionen je nach Interesse ignoriert, zusammengefasst, zitiert bzw. vollständig veröffentlicht.

|||

Andreas Weigel: Arnold Schönberg und James Joyce. Biographische Zeugnisse einer Nicht-Bekanntschaft. In: Michael Ritter (Hrsg.): praesent 2014. Das österreichische Literaturjahrbuch. Das literarische Geschehen in Österreich von Juli 2012 bis Juni 2013. Wien: praesens 2014. S.50-61.

Christiane Zintzen und Andreas Weigel danken Lawrence Schönberg und der „Arnold Schönberg Center Privatstiftung“ herzlich für die freundliche Erlaubnis, diesen Beitrag mit vier Scans der “Arnold Schönberg Center Privatstiftung” illustrieren zu dürfen.

|||

Andreas Weigel ( Bio- Bibliografie )

bisher @ in|ad|ae|qu|at :

- Literarische Spurensuche in Gars-Thunau oder Was Karl Kraus, Heimito von Doderer und Stefan Zweig mit der Sommerfrische im Kamptal verbindet.

|||