6.5.2017 – Das Lachen der gelben Engel

Am Nachmittag haben mich die Stare glücklich gemacht. Alle sind wieder da! Pausenlos tragen sie etwas ins Häuschen, manchmal hüpfen sie suchend und pickend vor meinem Fenster herum, und sobald sie etwas im Schnabel haben, heben sie ab und bringen es dorthin. Ich höre dann ein vielstimmiges Kreischen. So muss das Leben sein. Darin gibt es auch stundenlange Pausen.

Warum habe ich mir bloß solche Sorgen gemacht. Hab ich das gebraucht? Die Stare offenbar nicht. Ich werde meinen Freund, den Oberförster, fragen müssen, wie das genau vor sich geht mit den Eiern und dem Brüten und dem Aufziehen. Warum der Oberförster Oberförster heißt, kommt nicht nur daher, dass er alles über Wälder, Wiesen und Vögel weiß, sondern von Pucki, der Lektüre meiner frühen Jahre. Auch so ein Vorbild: als die Mutter an etwas denkt, das sie selbst für sich tun könnte, ist drei Seiten später ein Kind schwer krank. Bei Pucki ist der Oberförster mir als Puckis Vater zum ersten Mal begegnet und – geblieben. Nun muss mein Oberförster mir das mit den Staren erklären.

Dann kann ich mir etwas anderes suchen, um mir Sorgen zu machen.

Ich nehme das Rad, um zum Zahnarzt zu fahren und nachschauen zu lassen, ob das Loch sich schließt, das der Zahn hinterlassen hat. Der Arzt wirft einen kurzen Blick in meinem Mund und sagt: geschenkt! Schönen Tag noch und ich bin weg.

Auf dem Feldweg zwischen Altenheim und meinem Garten überhole ich einen Mann im Elektrorollstuhl, der einen gelben Anorak an hat.

Aber nein, ich bin nicht in Benin, meiner zweiten Station in Westafrika nach Ouagadougou in Burkina Faso, ich bin in Bayern.

Und auf einmal ist es da:

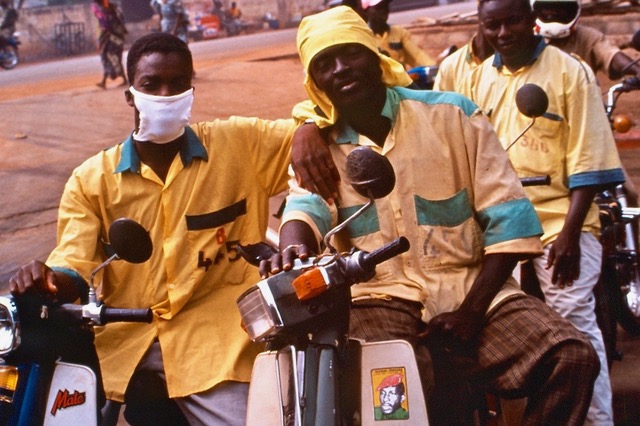

Benin 1996Das Lachen der gelben EngelMit dem Taxi-moto durch CotonouStell es dir so vor: Du kommst aus deinem Hotel in Cotonou, der wirklichen Hauptstadt von Benin, und gehst an die nächste Straße, machst ein paar Schritte, bleibst dann stehen und siehst dich um, als suchtest du etwas. Es dauert keine Minute, da hält ein Motorradfahrer in kurzärmligem gelbem Hemd, der dich schon längst gesehen hat, so weiß wie du nun mal bist, und du sagst: „Vers la poste!“ oder „A l‘Ambassade d‘Allemagne“, wenn du auf der Botschaft Post erwartest, oder einfach „Dantopka!“, wenn du zum Markt willst, der selbst eine kleine Stadt ist. Der Fahrer, der meist eine Schirmmütze trägt, nickt mit unbewegtem Gesicht, du steigst auf, und es geht ab durch den warmen Wind. An dem Ziel, das du genannt hast, hält er an, und du gibst ihm 100 Francs CFA, das sind etwa 30 Pfennige, wenn es eine kurze, oder 150 Francs, wenn es eine längere Fahrt war. Der Fahrer lässt mit einem knappen Nicken die Münzen in das kleine Brusttäschchen seines Hemdes fallen und holt dort auch das Wechselgeld heraus, wenn es nötig ist. Dann gibt er Gas und fährt weiter. Er ist ein Motorrad-Taxifahrer, das heißt hier „Zemidjan“, zu deutsch: „das nimmt mich schnell!“

© H. Tarnowski

© H. Tarnowski

Ich halte mich immer am Sattel fest, auch wenn ich gesehen habe, wie die Männer und Frauen den Fahrer mit beiden Händen um die Hüfte nehmen. Oder wie die ganz ängstlichen Frauen ihm ihr Gepäck zwischen die Knie geben und dann fest mit ihren Armen seine Brust umklammern. Er verzieht keine Miene. Schließlich ist er dafür da. Wenn die Frau mit zwei oder drei Kindern fährt, dann klemmt ein Kind zwischen den Knien des Fahrers, das andere zwischen ihm und der Mutter, und oft hat diese noch ein Baby auf den Rücken gebunden. Und die Schüssel mit der Ware für den Markt hält sie dann auf dem Kopf.

So ein Taxi-moto befördert leicht eine ganze kleine Familie. Warum sollte man zwei Taxis nehmen für einen Weg? Das kostet doppelt.

Doppelt kostet es in der Nacht. Da fahren weniger Gelbe, das bestimmt den Preis. Darauf gefasst, dass man, um nachts fort zu kommen, eine Weile laufen muss, mache mich auf den Weg zur nächsten Hauptstraße. Da hält auch schon eine Yamaha neben mir. Ob ich gefahren werden will? Ja, aber ist er denn ein Zemidjan? Er lacht, klappt den Deckel über seinem Tank hoch und holt ein zerknülltes gelbes Hemd mit aufgedruckter Nummer heraus: Da! – Ach so. Er fängt gerade erst zu fahren an. Gut. Nun muss ich verhandeln. Die Nacht und meine weiße Hautfarbe natürlich, die kosten extra.

Beim Bezahlen hält er die Münze vor den Scheinwerfer, und wenn sie glatt und abgegriffen ist, gibt er sie lachend und kopfschüttelnd zurück: nein, die möchte er nicht, die sei nicht richtig, lieber wechselt er einen Schein, auch wenn er dazu erst noch jemanden suchen muss.

Weit braucht er dazu nicht zu gehen, überall sitzen noch Frauen neben schlafenden Kindern hinter einem Tisch mit Löffeln und Plastiktellern, in die sie aus dicken großen Töpfen auf offenem Feuer Reis und Sauce schöpfen. Eine aus Konservendosen gebastelte Petroleumlampe gibt ein schräg im Wind orange flackerndes Licht. An manchen Straßen bilden diese Lämpchen verschlungene Lichterketten in der Nacht, die hier so früh beginnt und lange dauert. Und wenn die Frau hinter dem Tisch eingeschlafen ist, dann weckt mein Fahrer sie mit einem kurzen Zuruf, und sie holt aus dem letzten Zipfel ihres um den Bauch gewickelten Tuches ihr Wechselgeld heraus. Spätestens jetzt versteht man, warum es so viele zerknüllte Geldscheine gibt.

Der Tarif ist in Cotonou derselbe wie in allen anderen Städten Benins. Nur die Farbe der Hemden unterscheidet die Chauffeure von Stadt zu Stadt. Man erkennt sie sofort, denn es ist überall der größte Teil der Motorräder, fast jede leichte Yamaha fährt als ein Taxi-moto. In Cotonou ist es um alle Ampeln gelb.

© H. Tarnowski

© H. TarnowskiDort stehen sie immer vorne, die wenigen Autos werden leicht umfahren, und bei Grün schwärmen zuerst die Gelben aus.

Bei Rot haben die Bettler eine Chance. Die am Boden sitzen, strecken die Hand aus, die mit den schweren Krücken schwingen sich an den Motorrädern entlang. Mit der Zeit kenne ich sie und halte schon immer ein paar Münzen bereit. Einen Alten mit einem faltigen, freundlichen und fröhlichen Gesicht mag ich besonders gern. Die Hand, die er mir entgegenstreckt, hat keine Finger. Er lacht mir zu und bedankt sich auch dann, wenn ich einmal mit den Achseln zucke, weil ich kein Kleingeld mehr habe.

Ob die Verkäufer wirklich glauben, in einer Grünphase ein Geschäft machen zu können? Es muss wohl so sein, sonst stünden sie nicht alle Tage wieder hier mit allem, was man so braucht: Taschentücher, Batterien, Transistorradios, Kaugummis und Kekse. Und Uhren, immer wieder Uhren, Armbanduhren und Wecker, die sie mir wie allen anderen, die da warten, klingelnd vor die Nase halten.

Auch das Motorrad von heute hatte, wie die meisten, keinen Rückspiegel mehr. Manchmal wollte ich sicherer sein und habe auf die Spiegel geachtet, bevor ich ein Zeichen gab. Oft habe ich mich dabei allerdings getäuscht: Beim Besteigen des Sozius zeigte sich der Rückspiegel leer, war nur eine Fassung ohne Glas.

Und der Tacho? Mir ist immer wieder aufgefallen, dass sich bei den Motorrädern wie bei den Sammeltaxis keine Nadel bewegte, egal ob wir flitzten oder standen. Einmal fragte ich, warum so viele Tachos nicht funktionierten. Das war doch kein Zufall. Erst zuckte der Fahrer mit den Schultern, dann lachte er verschämt und schüttelte den Kopf: Es sei besser, wenn der Mitfahrer nicht weiß, wie schnell das Taxi fahre.

Manchmal wüsste ich gern ein bisschen mehr von meinem schweigsamen Fahrer – meist sind es jüngere Männer, oft Studenten, die sich so ihr Studium verdienen – und frage ihn, wie lange er das schon mache mit dem Zemidjan. Meist fahre er 14 Stunden am Tag, erzählt er. Er sei Lehrer und arbeitslos. Seit die Arbeitslosigkeit so hoch sei in Benin, gebe es auch so viele Zemidjans.

Und ihr? fragt er mich. Warum kennt ihr das nicht? Habt ihr denn keine Arbeitslosen? Doch, sage ich, aber wir haben keine Zemidjans. Da lacht er, ist doch klar: C‘est l‘Afrique!

Ob ich Urlaub mache in Benin? – Nein, ich arbeite hier. – Da strahlt er: Dann helfen Sie uns!? – Vielleicht, ich weiß nicht, hoffentlich. – Wie mir sein Land gefiele? – Da strahle auch ich und sage: sehr gut! Ich bin schon das zweite Mal hier und Weihnachten komme ich wieder, ich fühle mich sehr wohl bei euch. Ich genieße diesen immer warmen Wind, wenn ich aus unserem Winter komme, und den genauso warmen Schaum des Meeres, in das ich jeden Tag tauche, was euch ein bisschen wundert. Aber das größte Geschenk ist euer Lachen, dieses offene fröhliche Lachen ohne Grund.

Er hält an einem der vielen kleinen Tische an der Straße, auf denen ein paar Flaschen stehen, Literflaschen in verschiedenen Formen und auch große Ballons. Alle sind mit einer leuchtend- roten Flüssigkeit gefüllt: Benzin und Öl, der Fahrer will tanken. Ein Mädchen kommt gelaufen, sie hatte bei einer Frau hinter einem Ananasberg gesessen, den diese von ihrem Kopf genommen und auf einen Hocker, den sie immer unterm Arm mitbringt, vor sich hingestellt hat. Genauso wie die Frauen mit den Tomaten oder Bananen, der Seife oder dem Fisch. Das Mädchen nimmt nun eine der Literflaschen vom Tisch, gibt Öl dazu und schüttet das Ganze in den Tank unserer Yamaha. Wir fahren weiter. Das ist Schmuggelbenzin aus Nigeria, erzählt der Fahrer, und geschmuggelt sei hier eigentlich alles, was es so an der Straße zu kaufen gibt – außer dem Brot.

Die Zahlen auf den schwarzen Plastikkanistern unter den Tischen ändern sich oft. Mal steht da 140, dann 150 oder 165. Das sind etwas weniger oder mehr als 50 Pfennige für einen Liter.

Stehen viele Flaschen auf den Tischen, dann ist der Preis niedrig, ist er hoch, sind es manchmal nur einzelne. Oder die Tische bleiben leer. Und an den staatlichen Sonacop-Tankstellen bilden sich gelbe Schlangen die ganze Straße entlang. Sie enden erst, wo die Tankstelle schon gar nicht mehr zu sehen ist. Ich frage meinen Fahrer: Was ist los? Warum gibt es heute kein Benzin, warum sind die Tische leer?

Die Grenze sei zu. Wegen der bevorstehenden Wahlen in Benin. Damit nicht die Falschen zum Wählen aus Nigeria herüberkommen.

Beim Bezahlen schmunzelt er mich an: ob ich ihm nicht etwas mehr geben wolle, wo es doch nur das teure Benzin gibt!

Gestern Abend war es ein Informatik-Student, der mich heimgefahren hat. Auf die Frage nach dem Preis sagte er: Geben Sie mir, wieviel Sie wollen! Ich sage: genau soviel wie ich für den Herweg bezahlt habe, das waren 200 – und doppelt soviel wie ich nach dem Rat meiner afrikanischen Freunde bezahlen soll. Aber der Chauffeur war nicht zufrieden: die Tankstellen würden streiken, meinte er. Glaube ich ihm?

Nach drei Tagen sind alle Tische wie voll gezaubert – die Grenze muss wieder offen sein. Benin hat gewählt. Als wir an der Ampel warten, schaut mich Kerekou, der neue Präsident, der ein ganz alter ist, vom Rücken des Vordermannes an, der mit dem bunten Stoff die Wahlpropaganda auf dem Leib trägt.

© H. Tarnowski

© H. TarnowskiJa, die Demokratie in Benin sei gerade die ruhigste in Westafrika, meint der Fahrer zwei Tage später. Nach Nigeria im Osten könne man im Moment gar nicht: wer will schon immer im Haus sitzen. Und auf die Straße zu gehen, das sei dort zu gefährlich. Und Togo im Westen hatte es auch schon besser, seit dem letzten Putsch gibt es dort viele Kontrollen. In Burkina Faso im Norden, da ist es zwar gerade ruhig, aber das Land ist ja sehr arm. Also legt mir mein Beninois – der Beniner – stolz und lachend sein Land ans Herz. Dabei bin ich doch schon lange gewonnen.

Ich habe mich gefragt, warum ich keine Angst habe bei der hier üblichen, so wenig defensiven Fahrweise. Manchmal bin ich genervt, wenn einer immer wieder mit voller Geschwindigkeit auf jedes Hindernis zufährt, um jedes Mal wieder erst im letzten Moment scharf zu bremsen, und das fünfmal, zehnmal bei einer Tour. Man hört von Unfällen, gesehen habe ich keinen. Eher habe ich mich gefürchtet und kräftig festgehalten, wenn wir uns durch den tiefen Sand der unbefestigten Straßen graben mussten. Beim Steckenbleiben müssen dann die Füße helfen, bis es wieder flott weitergeht. Aber dann – eine Rinne, das Motorrad macht einen Satz, und ich stehe plötzlich breitbeinig alleine da, nicht lange, da hat der Fahrer gemerkt, dass ihm etwas fehlt, und kehrt um, mich wieder aufzunehmen. Er lacht und sagt „Doucement!“, was soviel bedeutet wie „Vorsicht“ – das sagen sie gerne, allerdings immer hinterher.

Wieder zuhause in Deutschland stehe ich mit den Schildern meines wiederzugelassenen, TÜV- geprüften Autos unterm Arm an einer stark befahrenen Straße unserer Stadt. Ich bin etwas ratlos. Hier kann ich lange stehen. Ich möchte ja nur nach Hause. Aber das will keiner wissen. Das Herz des Verkehrs – so er denn eines hat – schlägt hier anders. Es gibt keinen Motorradfahrer für mich. Jetzt wäre ich gerne dort, wo mir in solchen Momenten das Wünschen immer geholfen hat.

Beide Mali-Nummern haben inzwischen mehrmals angerufen. Ich zweifle mittlerweile, das es eine erzieherische Wirkung hat, wenn ich nicht sofort reagiere und Geld schicke, weil ich denke, ich kann doch nicht der einzige Ausweg sein. Will das nicht glauben, mir nicht einbilden, nicht sein. Kann ich doch nicht. Vielleicht fällt ihm doch mal etwas anderes ein, wenn ich nicht so leicht zu greifen bin.

Ist nicht so: Zweimal dieselbe Mail von Mamadou. Er hat Angst um seinen Jungen, der die ganze Nacht gehustet hat, weil das Medikament fini ist. Jetzt muss ich zurückrufen.

Zuerst Idrissa. Wenn er so schnell wieder anruft, dann muss etwas passiert sein. Und was? Man hat seine Esel und Ziegen – die Enkel von meinen waren auch dabei – gestohlen. In den Norden mitgenommen zu den Rebellen. Das sei immer so. Was machst du jetzt? Er kichert, wie immer: rien! – nichts. Ich sehe, wie er mit der Schulter zuckt und lacht. Sage: du rufst die Heide an – er versteht mich zuerst nicht, und dann lacht er noch einmal. Oui, oui – inshallah!

Und dann bekommt Mamadou seine Nummer von WU.

Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de