Fiction or Non-Fiction?

von Bernd Giehl

Ich liebe dieses Buch. Ich könnte stundenlang darin lesen. Mein erster Gang führt mich nach dem Nachhausekommen direkt zu ihm. Bevor ich es öffne, streichle ich es. Und jedes Mal zünde ich dann den Kamin an und werfe es ins Feuer. Aber am nächsten Tag liegt es wieder neben meinem Lesesessel.

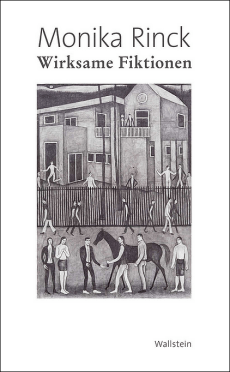

Falls Sie jetzt meinen, der Autor dieser Rezension habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, könnten Sie Recht haben. Könnte aber auch sein, dass ich mich zu tief auf diese „Wirksamen Fiktionen“ von Monika Rinck eingelassen habe, in der die Autorin gleich zu Anfang die Geschichte eines Mannes schildert, der von der Polizei verdächtigt wurde, eine Bibliothek in Los Angeles in Brand gesteckt zu haben: „Er verwirrte die Behörden durch einen ganzen Strauss einander widersprechender Aussagen“. Ich zitiere: „Er war da, er war nicht da. Er war vertraut mit der Bücherei; er hatte sie niemals in seinem Leben besucht. Er roch an dem betreffenden Tag nach Rauch, er roch nach gar nichts. Das einzige, was ausser Frage stand: Harry fabulierte gerne. ‘He finds it difficult to give a straight answer‘, one friend told investigators.“

Falls Sie jetzt meinen, der Autor dieser Rezension habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, könnten Sie Recht haben. Könnte aber auch sein, dass ich mich zu tief auf diese „Wirksamen Fiktionen“ von Monika Rinck eingelassen habe, in der die Autorin gleich zu Anfang die Geschichte eines Mannes schildert, der von der Polizei verdächtigt wurde, eine Bibliothek in Los Angeles in Brand gesteckt zu haben: „Er verwirrte die Behörden durch einen ganzen Strauss einander widersprechender Aussagen“. Ich zitiere: „Er war da, er war nicht da. Er war vertraut mit der Bücherei; er hatte sie niemals in seinem Leben besucht. Er roch an dem betreffenden Tag nach Rauch, er roch nach gar nichts. Das einzige, was ausser Frage stand: Harry fabulierte gerne. ‘He finds it difficult to give a straight answer‘, one friend told investigators.“

Das ist das Verfahren der modernen Dichtung. Sie lässt sich nicht eindeutig auf eine bestimmte Aussage festlegen. An erster Stelle benutzt sie Metaphern, also Bilder um die Welt zu beschreiben. „Metafores steht auf den Kleinlastwagen griechischer Transportunternehmen. Sie transportieren Güter.“

Fragen über Fragen

Und dann, wenn man glaubt, die Aussage endlich halbwegs verstanden zu haben, kommt eine Szene (Geschichte, Gedicht) die alles wieder verunklart. „Das Pferd (und das Schiff) waren vergleichsweise frühe Transportmittel. Die Domestizierung des Pferdes wird auf das dritte vorchristliche Jahrtausend datiert. Das mongolische Grossreich verdankt sich massgeblich der organisierten Reiterei. Das Pferd wechselte um ein Säckchen Radium den Besitzer. Der Messias betrachtete dies in lockerer Garderobe.“

Wurde Radium nicht erst 1898 von Marie Curie entdeckt? Was kann es da mit dem Reich von Dschingis Khan (12./13.Jahrhundert) zu tun haben? Und was hat – bitte – der Messias mit all dem zu tun?

Fragen über Fragen. Man kann sich in ihnen verlieren. Aber heute nicht. Heute müssen wir weiter. Wir wollen ja schliesslich irgendwo ankommen. Nur wo, das ist noch die Frage. An einer Grenze vielleicht? – Schon an diesem Beispiel merkt man, dass Monika Rinck Lyrikerin ist. Eine sehr bekannte zudem. Lyriker tun so etwas. Sie verbinden Begriffe aus weit voneinander entfernten Zusammenhängen miteinander und kommen dadurch (manchmal) zu überraschenden Erkenntnissen.

Ein gelahrtes Buch

Es ist schon ein gelahrtes Buch, geschätzter Leser, und wenn du jetzt glaubst, du habest dich verlesen, denn da müsse „gelehrt stehen, dann hast du dich leider getäuscht. Es zitiert einige Gelehrte, die sich mit der Theorie des Gedichts auseinandergesetzt haben, von Platon über Hegel bis Käte Hamburger (1996-1992), und ebenso kommen Lyriker des 21. Jahrhunderts zu Wort.

Worum also geht es? Vordergründig um die Frage, ob Gedichte „Fiktion“ seien, oder ob sie eher „Non-Fiction“ sind und damit ins Sachbuch-Regal gehören. Monika Rinck tendiert zu „Non Fiction“ und nimmt dazu einen eigenartigen Begriff von „Fiktion“ zu Hilfe: Der Begriff leite sich von (lateinisch) „fingere“ ab und bedeute „Täuschung“. Dabei bezieht sie sich auf die schon erwähnte Käte Hamburger.

Gewiss: Romane und Erzählungen bilden die Wirklichkeit nicht im Massstab 1:1 ab; sie bilden sie neu (manchmal mehr, manchmal weniger), aber ist das „Täuschung“? Erzählende Prosa steht m.E. ebenso in einer Beziehung zur Wirklichkeit wie Lyrik, nur dass diese Beziehung in der Lyrik schwerer zu greifen ist, weil Lyrik vieldeutiger ist.

Aber so genau ist die Frage wohl nicht zu entscheiden, und Monika Rinck, diese geniale Spielerin, tut selbst alles, um sie in der Schwebe zu halten. Nicht zuletzt dadurch, dass sie verschiedene Leitmotive – z.B. das Säckchen mit Radium, das Motiv des beschädigten Kessels oder das der brennenden Bibliothek – wieder und wieder erwähnt, miteinander vermischt. Und auf Seite 43 fragt sie sich, ob die Frage von Wahrheit und Lüge das Fiktionale nicht genau so betrifft wie das Dokumentarische, also Nicht-Fiktionale.

Die Grenze als Metapher…

Man wird von diesem Buch keine endgültigen Antworten erwarten können. Dazu ist es viel zu spielerisch angelegt. Es arbeitet nicht wissenschaftlich, also nicht mit Argument und Gegenargument und Entkräftung des Gegenarguments, sondern es springt von einer Assoziation zur nächsten, ohne dabei den roten Faden ausser Acht zu lassen.

Ein wichtiges Thema ist die „Grenze“ als Metapher, aber ebenso als (oft grausame) Wirklichkeit, die Menschen daran hindert, in ein anderes Land zu kommen. Natürlich ist in den letzten Jahren die „Grenze“ immer mehr zum Thema geworden, sei es das Mittelmeer, das Europa von den Ländern des Südens trennt, oder sei es die zwischen Mexiko und den USA. Wo Donald Trump gern eine Mauer bauen würde, wenn man ihn nur liesse.

… und das Gedicht als Politikum

Ob die Grenze Thema von Gedichten sein sollte? Monika Rinck bejaht dies vehement und zitiert auch ein Gedicht von Wendy Trevino, einer in San Francisco lebenden Autorin. Bei ihr wie auch bei anderen, zum Teil im Exil lebenden Autoren, mit denen Rinck sich verbunden fühlt und die sie zum Teil auch ins Deutsche übersetzt hat, wird dann klar, was die Autorin mit „Non Fiction“ meint: es sind Gedichte, die vehement politisch sind.

Ich denke, in diese Richtung geht es. Monika Rincks Begriff von „Fiction“ (also erzählender Prosa) scheint mir etwas einseitig; vor allem von amerikanischen Serien bei „Netflix“ geprägt, wo es vor allem um Gewalt als Selbstzweck geht, während Gedichte ihrer Meinung nach eher die ganze Wirklichkeit abbilden. So subjektiv sie auch sein mag; so schliesst sie doch auch das ein, wovor wir oft genug die Augen verschliessen. ♦

Monika Rinck: Wirksame Fiktionen, Göttinger Lichtenberg-Poetikvorlesungen 2019, 102 Seiten, Wallstein Verlag, ISBN 978-8353-3555-4

Lesen Sie im Glarean Magazin zum Themenkreis Literatur-Poetik-Lyrik auch die folgenden Beiträge:

- Arnold Leifert: Wozu Literatur? (Essay)

- Richard Albrecht: Die Funktions-Kompetenzen der Literatur (Essay)

- Mario Andreotti: Die Struktur der modernen Literatur (Rezension)

- Janko Ferk: Wie man Franz Kafka wird (Essay)