Das Zitat der Woche

.

Über den Patriotismus

Samuel Smiles

.

Ein großer Teil dessen, was heutzutage im Namen des Patriotismus geschieht, ist im Grunde genommen bloße Heuchelei und Beschränktheit, die sich in nationalen Vorurteilen, nationalem Dünkel und nationalem Haß darstellen. Diese Gesinnung zeigt sich nicht in Taten, sondern in prahlerischen Worten – in Geschrei, Gestikulationen und kläglichen Hilferufen – im Fahnenschwenken und Absingen von Liedern – im beständigen Ableiern längst begrabener Beschwerden und längst gesühnten Unrechts. Von solchem »Patriotismus« befallen zu werden, gehört wohl zu den schwersten Flüchen, die ein Volk treffen können.

Aber wenn es einen unechten Patriotismus gibt, so gibt es auch einen echten – den Patriotismus, der ein Land durch edle Taten stärkt und erhebt – der seine Pflicht aufrichtig und mannhaftig erfüllt – der ein ehrliches, mäßiges und wahrhaftiges Leben führt und sich bemüht, die Gelegenheiten zur Vervollkommnung, die sich ihm von jeder Seite darbieten, nach besten Kräften zu benutzen; und gleichzeitig gibt es Patrioten, die das Andenken und Beispiel großer Männer früherer Zeit in Ehren halten, von Männern, die durch ihr Leiden um die Sache der Religion oder der Freiheit unsterblichen Ruhm für sich und für ihr Volk, jene Privilegien freien Lebens und freier Einrichtungen, deren Erbe und Besitzer es ist, errungen haben.

Nationen dürfen ebensowenig wie Individuen nach ihrer meßbaren Größe beurteilt werden. Denn um groß zu sein, bedarf eine Nation nicht einer großen Ausbreitung, obgleich diese Begriffe häufig miteinander verwechselt werden. Eine Nation kann an Land und Bevölkerungszahl sehr ausgedehnt und dennoch ohne wahre Größe sein. Das Volk Israel war klein, doch welch großes Leben entfaltete es und welch gewaltigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit aus. Griechenland war nicht ausgedehnt. Die ganze Bevölkerung Attikas war geringer als die von Süd-Lancashire. Athen zählte weniger Einwohner als New York und doch wie groß war es in Kunst, Literatur, Philosophie und Patriotismus! Aber es war eine verhängnisvolle Schwäche Athens, daß seine Bürger kein wahres Familienleben hatten, während die Freien von den Sklaven an Zahl weit übertroffen wurden. Seine Staatsmänner waren in ihrer Moral lax, wenn nicht gar verderbt. Seine Frauen, auch die gebildetsten, waren sittenlos. So war Athens Fall unvermeidlich, und er erfolgte rascher als der Aufstieg.

Ebenso ist der Verfall und Untergang Roms der allgemeinen Korruption des Volkes und der immer weiter um sich greifenden Vergnügungssucht und Trägheit zuzuschreiben – wurde doch die Arbeit in der letzten Zeit als nur für Sklaven passend angesehen. Seine Bürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren, und das Reich ging unter, weil es nicht verdiente, weiter zu leben. Und so müssen die Nationen, die träge und üppig sind – die wie der alte Burton sagt, »lieber in einer einzigen Schlacht ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen« – unvermeidlich aussterben, und arbeitsamen, energischen Völkern Platz machen.

Als Ludwig XIV. Colbert fragte, wie es käme, daß er als Herrscher über ein so großes und bevölkertes Land wie Frankreich das kleine Holland nicht hätte erobern können, antwortete der Minister: »Sire, weil die Größe eines Landes nicht auf der Ausdehnung seines Gebietes, sondern auf dem Charakter seines Volkes beruht. Es war der Fleiß, die Mäßigkeit und die Energie der Holländer, die sie für Eure Majestät unüberwindlich gemacht haben.«

Von Spinola und Richardet, den Gesandten des Königs von Spanien zur Abschließung eines Vertrages in Haag 1608, wird erzählt, daß sie eines Tages acht oder zehn Leute aus einem kleinen Boote steigen sahen, welche sich im Grase niederließen, um eine Mahlzeit von Brot, Käse und Bier einzunehmen. »Wer sind jene Ankömmlinge?« fragten die Gesandten einen Bauern. »Das sind unsere edlen Herren, die Gesandten der Generalstaaten«, war die Antwort. Spinola flüsterte sofort seinem Gefährten zu: »Wir müssen Frieden schließen, solche Menschen lassen sich nicht besiegen.«

Die Stabilität der Einrichtungen muß auf der Stabilität des Charakters beruhen. Eine Anzahl entarteter Gemeinwesen kann keinen großen Staat bilden. Das Volk kann hochzivilisiert scheinen und doch bei dem ersten Angriff zerfallen. Ohne Untadeligkeit des individuellen Charakters gibt es für einen Staat keine wahre Stärke, keinen inneren Zusammenhang, kein gesundes Leben. Ein Volk kann reich, politisch, künstlerisch bedeutend sein und doch schon am Rande des Verderbens stehen. Ein Volk, in dem jeder nur für sich und sein Vergnügen lebt – wo jedes kleine Ich für einen Gott sich hält – ist schon gerichtet, und sein Untergang ist unabwendbar.

Wo der nationale Charakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da ist die Nation verloren. Wo die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Unbescholtenheit und Gerechtigkeit nicht mehr geschätzt und geübt werden, da verdient niemand mehr, zu leben. Und wenn ein Land durch Reichtum so verdorben, oder durch Vergnügen so entartet, oder durch Parteiung so verblendet ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue nur noch der Vergangenheit angehören, wenn dann ja noch vorhandene ehrenhafte Männer im Dunkeln umhertasten, um ihres Gleichen Hände zu fassen, so bleibt als einzige Hoffnung nur noch die Wiederherstellung und Hebung des individuellen Charakters; und wenn der Charakter unwiederbringlich verloren ist, dann ist in der Tat nichts mehr übrig, was erhalten zu werden verdient. ▀Aus Samuel Smiles, Der Charakter, Traktat 1895

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über den Rhythmus

Carl Ludwig Schleich

.

Es ist längst bekannt, welche Rolle die Periodizität im Körperlichen und Geistigen spielt, wie die ganze Summe physischen und psychischen Geschehens in unserem Leibe und unserer Seele in dauernder Abhängigkeit vom Rhythmus ist, von dem wiederum gar nicht anders zu denken ist, als daß er in Harmonie mit dem Welttakte sein muß, um nicht einfach hinweggefegt zu werden vom Schwungrad des Kosmos, wie ein Sonnenstäubchen vom wehenden Atem. Ich will niemand behelligen mit der Aufzählung aller physiologischen und pathologischen Periodizitäten, den Bedingungen des Pulsschlags und der Atmungszahl, den periodischen Sekretionen, Schlaf und Wachsein, Pubertät und Adynamie, Ein- und Ausgabe der Nahrungsmittel, nicht mit der Rhythmik der Schmerzanfälle, der Krämpfe, der Zuckungen, Wallungen und Blutungen, ich will nur verweilen bei dem psycho-physischen Grundgesetz des Rhythmischen auch im menschlichen Leben und will den Mechanismus zu ergründen suchen, auf dem sich auch dieses psycho-physische Geschehen auf einem Widerspiel zwischen Aktion und Hemmung, als dem eigentlichen Grunde der Rhythmik, aufbauen läßt. Ich muß hier bemerken, daß ich alles seelische Geschehen in Abhängigkeit setze von einer Aktion der Nervenströme und einem Hemmungsmechanismus, einer Art periodischer Isolation durch die Neuroglia, bzw. von dem sie durchströmenden Blutsafte, welcher ja nach Ritters Untersuchungen aus Biers Schule in der Tat stromhemmende, Nervenerregungen einbettende Kraft hat. Danach ist es leicht, sich vorzustellen, daß das mit dem Herzpulse einströmende Blut periodisch die Ganglien außer Kontakt setzt und daß die Pause der Herzbewegung diejenige Zeit ist, innerhalb welcher die Ganglien Anschlußfreiheit besitzen. Die Ärzte wissen, welche Rolle Blutmischungsanomalien für die Art der Anschlüsse im Gehirn spielen, wie ein verdünntes, hemmungsarmes Blut naturgemäß zu Erregungen und Unruhen, Ängsten und Wahnvorstellungen und Schmerzempfindungen disponiert; wie Hunger und Krankheit, veränderte innere Sekretion ein ganzes Heer abnormer Nervenstörungen hervorrufen kann. Sie wissen alle, wie die Herausnahme der Schilddrüse unter Überladung des Blutes mit Hemmungssäften, wie bekannt, auch den geistreichsten Menschen zu einem Idioten machen kann. Wir wissen, daß die Nebennieren einen Stoff produzieren, welcher selbst auf peripheren Nerven die allerenergischste Stromausschaltung zuwege bringt, und den Irrenärzten ist bekannt, wie wichtig ein normaler Hemmungsmechanismus für den Bestand der Seele ist.

Es kann keine Frage sein, daß, wenn der Blutsaft die ihm von mir vindizierte Kraft der Ein- und Ausschaltung besitzt, das eigentliche Wesen der Persönlichkeit, das Temperament eine Frage der rhythmischen größeren oder geringeren Reaktionsfähigkeit der Nervenzentren sein muß, daß die Zahl der aufgenommenen Eindrücke and ihre Verarbeitung zu Vorstellungs- und Willensimpulsen in direkter Abhängigkeit von rhythmischen Individualitäten sein muß, die wiederum in Abhängigkeit von der rhythmisch ein- und ausschaltenden Saftfüllung des Gehirns steht. Der alte Volksglaube von dem leichten und schweren Blute findet hier also seine durchaus plausible wissenschaftliche Begründung; das Menschenherz ist nicht nur die grobmechanische Druckpumpe für Blutbewegungen, es spielt in seinen rhythmischen Zuckungen auch für das Nerven- und Gemütsleben eine wichtige, wenn auch bisher noch wenig gewürdigte Rolle. Aber noch in einem ganz anderen Sinne ist die Herzbewegung der eigentliche Manometer der harmonischen Einstellung des Nervenlebens in den Gesamtrhythmus aller Erscheinungen. Schon Ernst v. Baer hat die geistreiche Frage gewagt, wie wohl unsere Wahrnehmungen sich anders gestalten würden, wenn wir nicht, wie jetzt, in einer Sekunde etwa zehn Einzelwahrnehmungen zu apperzipieren fähig wären, in einem Zeitraum, der durchschnittlich genau übereinstimmt mit dem Ablauf eines Herzpulses, und er hat plausibel gemacht, daß schon die Fähigkeit, innerhalb einer Sekunde etwa 30 Beobachtungen machen zu können, uns zwingen würde, das ganze Weltbild anders zu sehen. Wir würden die Flintenkugel als einen Strich, alle Himmelskörper als leuchtende Kreise wahrnehmen können, und würden von jedem Sinne her der Welt als total anders erkennende Wesen gegenüberstehen. Wir können jetzt hinzufügen, daß wir schon mit bloßem Auge die festen Gegenstände nicht mehr als fest bezeichnen könnten, sondern daß wir etwas von ihrer innerlichen, rasenden Bewegung wahrzunehmen vermöchten. Wir sind also mit unserm rhythmischen Spiel von Puls- und Nervenaktion einerseits und Sinneseindrücken andererseits so in den Rhythmus des Ganzen eingestellt, daß unser Harmoniegefühl direkt abhängig ist von diesem rhythmischen Maß unserer Wahrnehmung in Sekunden. Natürlich erklärt sich auf diese Weise am einfachsten das »Zeitliche« im Begriff alles Rhythmischen. Zeit ist eben die mit dem Maß unseres eigenen rhythmischen Wahrnehmens gemessene und empfundene Bewegung des Alls. Das führt uns direkt zu einem Verständnis des Ästhetischen.

Wir haben nur von denjenigen Rhythmen der Außenwelt den Eindruck des Lebenfördernden, Erhebenden, Daseinsteigernden, welche sich dem Rhythmus unserer inneren Aktionen harmonisch einfügen, richtiger, sofern wir sie in uns harmonisch zu verschmelzen imstande sind. Daseinsteigernd im ästhetischen Sinne sind eben nur diejenigen Rhythmen, welche unserm persönlichen Sinnesrhythmus synchron zu verbinden sind bzw. ihn ohne Widerstand und Disharmonie zu erhöhen imstande sind.

Das schließt nicht aus, daß auch der Konflikt der Rhythmen außer uns mit denen in uns als Kontrastempfindung nach vollzogenem Ausgleich lusterhöhend, doch nur indirekt wirken kann, aber im allgemeinen ist zu einer ästhetischen Freude die Einfügung der lusterweckenden Rhythmen in den Rhythmus unserer Nervenströme unerläßlich. Insofern hat alles deutlich erkennbar Rhythmische einen erheiternden, erhebenden, freudewirkenden Einfluß, überall besteht ein geheimes Verhältnis seiner Schwingungszahl zur Schwingungszahl unserer Nervensubstanz, mag das nun an einer schöngeschwungenen Linie, an einem Akkord, an einer Farbengebung, an einem Wohlgeruch oder an einem Hautgefühl sich betätigen. Die Rhythmen der schönen Dinge müssen einfügbar sein in die Rhythmen unserer Sinnesschwingungen, um ästhetisch zu wirken, das ist das Grundgesetz der Kunst, so variabel für den einzelnen, weil eben diese innenwirkende Schwingungszahl eine durchaus persönliche Gleichung ist. Ist in diesem Verhältnis doch auch der eminente Einfluß alles Rhythmischen, seine suggestive Übertragbarkeit begründet. Der Redner, der Dichter, der Schauspieler reißt mich darum in seinen Bann, weil dem Schwungrad seiner Begeisterung alle meine Seelenräder sich im geheimen Gleichtakt einstellen, und ich bin im Bann eines jeden Menschen, dessen seelische Schwingungen mich gleichsinnig zu bewegen imstande sind. Die ganze Macht der Imitation, ja der Ähnlichkeiten, beruht auf diesem Einstellungsverhältnis zwischen Außenwirkung und Innenbewegung. Und fragen wir, auf welchem Wege diese Rhythmusakkomodation sich abspielt, so gibt es nur einen erkennbaren Weg des Ausgleiches zwischen Wahrnehmung und innerer Anpassung, der ist die Marconiplatte des Nervus Sympathicus, dessen enormen und oft blitzartigen Einfluß auf Herzbewegungen und Gefäßspannungen die Ärzte lange kennen. Hat aber die Herzbewegung Einfluß auf unsere Ein- und Ausschaltungen im zentralen Nervengebiet, so ist der Kontaktkreis geschlossen: der sympathische Außenweltrhythmus erhält seine rhythmische Konsonanz im Innern. Die Vorgänge sind also viel mechanischer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Ein zündendes Wort, eine schlagende Formel, eine leuchtende Wahrheit hat oft die Kraft, unser ganzes Innere blitzartig zu erhellen, weil sie Spannkraft genug hat, die schlummernden Wellen unserer Seele mit rhythmischem Lichte zu durchbrausen. Dem metrischen, schön gefügten Wortreiz liegt oft eine verborgene Harmonie zu unserem Atmungsrhythmus zugrunde, und es wäre eine dankbare Untersuchung, festzustellen, wie aus den möglichen Atmungsvarianten sich die Versmaße herleiten lassen. Ist doch nicht, wie Bücher meint, die Arbeit der Vater des Rhythmus und der Musik, sondern ist doch vielmehr der Rhythmus der Arbeit mit dem typischen Niederschlag des Hammers in der Exspirationspause, also beim Ausatmen, und das Ausholen beim Einatmen eben die direkte Folge des Atmungsrhythmus, so daß dieser selbst für Melodie und Rhythmus des Gesanges den Ursprung bedeutet. Rhythmus und Arbeit sind beides nur Funktionäre unserer Atmungsmechanik, die Cäsuren einer Melodie sind ursprünglich die naturgemäßen Pausen zum Atemholen.

Wir wissen, daß es Schwingungen der Luftwellen gibt, welche von einer solchen rhythmischen Schnelligkeit sind, daß wir sie mit dem Ohre allein nicht wahrnehmen können. Wir hören nicht mehr das Geigenspiel gewisser Zikadenarten, trotzdem es mit Kunsthilfe wahrnehmbar und berechenbar ist, ähnliches mag bei vielen anderen Sinneswahrnehmungen der Fall sein, so daß schon aus diesen Tatsachen der Satz sich herleiten läßt, der Rhythmus unserer Nervenschwingungen übermittelt uns nur einen Teil der Weltallsrhythmen, und dieses Verhältnis läßt uns die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, daß es Menschen mit einer Feinheit der Sinnesrhythmen geben mag, welche mehr Dinge wahrnehmen, als der Durchschnitt. – Haben wir bisher im wesentlichen die rhythmischen Wogen betrachtet, welche von den brausenden, chaotischen Kraftwellen stammen, die die Außenwelt gegen die seelischen Gestade wirft in nimmer ruhendem, vom Weltallsodem gepeitschtem Wogenspiel, so bleibt uns noch übrig, dem rhythmischen Hin- und Hergleiten der inneren, scheinbar aus eigenem Herd geborenen, summenden und kreisenden Nervenspindeln zu lauschen. War schon der Mensch als organisches Wesen in seiner Gesamtheit aufzufassen als ein System rhythmischer Durchflutungen für sich, abgetrennt vom Kraftspiel der anorganischen Masse, so ist noch viel mehr seine Seele eine für sich und vielleicht einzig dastehende, still verschlossene Kammer wunderbaren rhythmischen Spiels, die ihn in eigener Weise befähigt, mit den Eindrücken der Außenwelt innen frei zu schalten und zu walten. Haben nicht auch diese seine der Phantasie zugeborenen Tätigkeiten ihre offenbare, zwingende Beziehung zur Rhythmik? Ist nicht eigentlich die Phantasie die Gabe, sich mit allen seinen Gedanken in den Rhythmus des Andern außer uns, sei es Mensch, Tier, Pflanze oder ein Unbelebtes, selbst ein Gedachtes, hineinzuversetzen? Wo wäre der Künstler, der einen Gegenstand voll und überzeugend darzustellen vermöchte, wenn er nicht zuvor völlig eins geworden wäre mit dem Rhythmus und der Wesensart des Darzustellenden, der nicht aufjauchzte, wenn er sein eigenes inneres Empfinden, die Schwingungen des persönlichen Ichs verschmelzen fühlt mit dem erschauten Objekt? Das ist aber nur möglich, wenn er gleichschwingend den Einklang fühlt, in dem der Rhythmus des Gegenstandes mit der eigenen inneren Rhythmik verschmilzt. Sich »hineinversetzen« heißt doch nichts anderes, als sich das Gefühl des Anderen und sei es eines Gegenstandes einzuverleiben mit Hilfe der Phantasie und so selbst Lebloses mit dem Strom des eigenen Lebens betrachtend zu erfüllen. Wehe dem Künstler, der nicht rhythmisch verschmilzt mit dem Objekt, das er darstellen will: er muß ein Stein sein können, wenn er ihn malt, eine Blume, wenn er ihres Kelches Schönheit herbeizaubern will, ein Kind, wenn er sprechen will, wie Kinder sprechen, und eine Wolke, wenn er mit ihr seine Lieder wandern lassen will. Der echte Künstler steckt in Woge und Wald, die er malt, ist König und Bettler, wenn er sie darstellt, hat ihren Stolz und ihren Hunger, trägt ihren Szepter und ihren Bettelstab.

Wie reich macht doch die Phantasie, indem sie den Verwandlungsmantel über unsere Seele legt, so daß schlechterdings nichts unerreichbar wird! Aber auch der Wissenschaftler, der Entdecker und der Erfinder wird niemals zu neuen Offenbarungen gelangen, wenn nicht die Intensität seines Einfühlens in die Materie ihn befähigt, den Rhythmus des zu Schauenden bis zu dem geheimen Motor der kreisenden Atome zu erfassen und das Geschaute auch anderen, weniger Einfühlungsfähigen zu übermitteln. Wo wäre der Redner, der Erzieher, der Prophet, der wirken könnte ohne diese rhythmische Durchdringung seiner Lauscher, ohne die Fähigkeit Strudel der innersten Bewegung zu erzeugen, in welchen Zweifel, Furcht, Eigenliebe versinken, wie Holzstückchen in den gurgelnden Schlund! Wie wäre eine Ethik denkbar, die sich nicht den Rhythmus des höherstehenden, anbetungswürdigen Ideals zu eigen machte, das uns die Phantasie als lockendes Ziel eines königlichen Gefühls der inneren Harmonie vorhält?

Wie könnte man Liebe erwecken, wenn nicht ein Gleichstrom siegenden Wollens die Geliebte mit berauschendem Wort in den Feuerstrom entfesselter Leidenschaften hineinrisse?

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Wollte ich alle Beziehungen des Rhythmischen zur Seele auch nur aufzählen, so würde wohl kaum ein Gebiet seelischer Aktionen unerwähnt bleiben. Ich muß mich mit diesen kurzen Andeutungen begnügen. Der Rhythmus ist der Allbeherrscher alles physischen und psychischen Geschehens. Der Puls des Universums schlägt in allem, was ist und lebt. Das Gehirn der Menschen ist ein Gestade nur, das er mit ewigem Wellenliede umrauscht, eine Harfe nur, auf der er seine Sonnenlieder und Schattenklagen singt, ein Prisma nur, durch das seine hellen und dunklen Lichtwellen zitternd jagen und das, vielgestaltig und zu buntem Strahlenbüschel zerstreut, den umgeformten Rhythmus wieder in das All zurücksendet. War Rhythmus der Pendelschlag von Kraft und Hemmung, so ist die Seele ein diesem Pendelspiel spezifisch eingeschalteter, organischer Widerstand. Nicht die Lebenskraft ist das Besondere, der Kraft kann noch unendlich viel Wunderbareres vorbehalten sein als der Menschengeist, – sondern die eigentümliche Hemmung, die die Weltkraft zwingt, sich in uns so rätselhaft zu spalten, ist der Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Wo sich die Weltkraft entzündet an der atomistischen Reibefläche des Organischen, da blitzt das Leben auf und erlischt wie der Meteorstein, der aufglüht, wenn sein Sturz ins Chaos hineingerät in die sausenden Rhythmen der irdischen Atmosphäre. ■Aus Carl Ludwig Schleich, der Rhythmus, in: Von der Seele, Essay 1922

Zitat der Woche

.

Von der Bedeutung der Naturwissenschaften an den Universitäten

Wilhelm Maximilian Wundt

.

Die Erneuerung unsrer Hochschulbildung, die sich im 18. Jahrhundert vorbereitet und im 19. vollzogen hat, beruht auf dem jetzt erst endgültig eingetretenen Bruch mit dem schulmäßigen Lehrbetrieb. Und dieser Bruch ist auf das engste gebunden an die von nun an mit unwiderstehlicher Macht sich durchsetzende Verbindung von Lehre und Forschung. Nicht die Erneuerung des Lehrstoffs und nicht die ohnehin nur teilweise durch sie bedingte veränderte Lehrform hat die Scholastik endgültig von unseren Hochschulen verbannt, sondern die Umwandlung dieser selbst aus höheren Schulen im buchstäblichen Sinne des Wortes in Anstalten, die der wissenschaftlichen Arbeit in der doppelten Form der Forschung und der Lehre gewidmet sind. Noch war im 18. Jahrhundert im allgemeinen die Forschung eine private Nebenbeschäftigung des Lehrers gewesen, zu der er dann allmählich wohl auch die Tüchtigeren unter seinen Studenten heranzog. So sind neben den mehr praktisch gerichteten Übungen der Theologen schon im Laufe des 18. Jahrhunderts in Göttingen und Halle philologische Seminarien entstanden. Bei uns wurde ein solches jetzt vor hundert Jahren bei dem vierhundertjährigen Jubiläum der Universität eröffnet, und es mochte als ein glückliches Vorzeichen gelten, daß der jugendliche Gottfried Hermann das neue Institut mit einer in klassischem Latein gedichteten Kantate begrüßte.

Die Hauptschwierigkeit, die dem für die neue Verbindung von Lehre und Forschung unentbehrlichen Fortschritt dieser Gründungen im Wege stand, bereiteten jedoch zunächst die Gebiete, die in der Bedeutung ihrer Institute und in dem Aufwand ihrer Mittel ihre bescheidenen philologischen Vorläufer heute weit überflügelt haben: die Naturwissenschaften. Die späte Aufnahme ihrer praktischen Hilfsmittel in den Lehrbetrieb der Universitäten hängt mit der Art, wie von diesen überhaupt die neue Naturwissenschaft aufgenommen worden war, auf das engste zusammen. Wohl hatte sich die die Scholastik verdrängende neuere Philosophie auf der Grundlage der neuen Naturwissenschaft entwickelt. Eingang bei den Universitäten fanden aber die Naturwissenschaften selbst zuerst in der Form der aus ihnen hervorgegangenen Philosophie. Das war bei der Art des von den Zeiten der Scholastik her noch immer herrschenden Lehrbetriebs begreiflich genug. Die Universitäten waren und blieben ja Lehrinstitute, höhere Schulen, nichts weiter. Wenn der Professor für sich physikalische oder chemische Experimente machte, so lag das außerhalb seines Lehrberufs. Dieser blieb in der Naturwissenschaft und zumeist selbst in der Medizin ein rein theoretischer, ganz wie er es zur Zeit der Herrschaft der Aristotelischen Physik gewesen war. Selbst der Anatom tat ein Übriges, wenn er etwa einmal im Semester die Lage der Eingeweide seinen Zuhörern demonstrierte. Da war es denn immerhin ein großer Schritt vorwärts, daß die neue Philosophie wenigstens zu ihrem Teil in die naturwissenschaftlichen Anschauungen, von denen sie durchdrungen war, einführte. So kam es, daß besonders die allgemeineren Naturwissenschaften lange noch von Professoren der Philosophie vorgetragen wurden, die dann freilich in der Universalität ihrer Bestrebungen auch bis zu ganz konkreten technischen Gebieten, die später überhaupt von der Hochschule verschwanden, herabstiegen. Christian Wolff und seine Schüler lasen daher gelegentlich über Baukunst, Kriegskunst, Nautik ebensogut wie über Physik und über Mechanik. Dieser Zustand war nur möglich, weil doch ein gutes Stück scholastischer Tradition in der Lehrform immer noch weiterlebte, vornehmlich aber, weil die Aufgabe, die sich die Hochschule gestellt, die einer eigentlichen Schule noch nicht überschritten hatte. Hierfür ist es bezeichnend, daß die Initiative zur Gründung von Arbeitsstätten naturwissenschaftlicher Forschung zunächst überhaupt nicht von den Universitäten ausging, sondern von den Fürsten und ihren Räten. Wohl mochten es nicht immer wissenschaftliche Interessen sein, die in solchen von oben kommenden Anregungen zum Ausdruck kamen. Die Experimente mit Elektrisiermaschine und Luftpumpe waren beliebte Vorführungen, mit denen vom 17. Jahrhundert an wandernde Künstler die Hofgesellschaften unterhielten. Begreiflich daher, daß man in diesen Kreisen wünschte, die Universitäten möchten ihnen in der Pflege dieser Gebiete, die ihnen interessanter waren als Cicero oder Virgil, zu Willen sein. So regte Kurfürst August der Starke schon um das Jahr 1710 nicht nur die Gründung einer Sternwarte in Leipzig an, sondern er veranlaßte auch die Anstellung eines besonderen Professors der Physik, von dem er wünschte, daß er mit dem nötigen Instrumentarium ausgestattet werde. Die Universität aber stand diesen Anforderungen ziemlich ablehnend gegenüber. Eine Sternwarte, meinte man, sei eine überflüssige Zierde; und dem Professor der Physik überließ man es, sich, wenn er wollte, seine Apparate selbst anzuschaffen oder aus der Hinterlassenschaft seines Vorgängers zu erwerben. Noch schlimmer urteilte man über die Errichtung chemischer Laboratorien, über die ein Gutachten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts sich äußerte, sie seien nicht bloß überflüssig, sondern durch den Geruch, den sie verbreiteten, lästig, und durch die giftigen Stoffe, mit denen die Chemiker umgingen, gesundheitsgefährlich.

Wenn man daher nach der Bedeutung, die heute die naturwissenschaftlichen Laboratorien und die mannigfachen, gleichzeitig der praktischen Unterweisung und der wissenschaftlichen Forschung dienenden medizinischen Institute für unsere Universitäten besitzen, vermuten könnte, es sei von Anfang an der für den Wohlstand der Nation wie der Einzelnen unschätzbare Nutzen dieser Anstalten gewesen, der ihre Gründung veranlaßt habe, so würde diese Annahme ein großer historischer Irrtum sein. Eine theoretische Wahrheit kann zuweilen sofort einleuchten. Die ungeheuren praktischen Folgen, die eine Umwälzung wissenschaftlicher Methoden mit sich führt, werden erfahrungsgemäß immer erst erkannt, nachdem diese Folgen selbst mindestens teilweise schon eingetreten sind. So war es denn auch eine solchen praktischen Erwägungen völlig ferne liegende reformatorische Idee pädagogischer Art, die hier aus den Bildungsbestrebungen des 18. Jahrhunderts und den am Ende des Jahrhunderts mächtig sich regenden neuen Erziehungsidealen als letzte Frucht hervorging. Schon Kant hatte in seinem “Streit der Fakultäten” die Anwendung dieser Ideale auf die Hochschulbildung gestreift. Ihren energischen Ausdruck fand sie aber erst in dem Zukunftsprogramm der neuen Philosophie, die im Bunde mit der um die Wende der Jahrhunderte auftretenden romantischen Geistesströmung hervortrat, und die auf eine neue, engere Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Leben hindrängte. Hier war es allen voran Fichte, der seine Stimme laut für diese neue Botschaft erhob. In der Entfremdung vom Leben und von den praktischen Bedürfnissen der Zeit erkannte er den schwersten Schaden der seitherigen Wissenschaft und besonders auch der seitherigen Hochschulbildung. Doch in dem wunderbaren Wechselspiel geistiger Kräfte, das solchen Übergangszeiten eigen ist, hat die gleiche Erneuerung der Philosophie, von der diese reformatorische Idee ausging, nicht minder durch den Konflikt, den sie sehr bald zwischen der Philosophie und den positiven Wissenschaften, besonders den Naturwissenschaften, heraufbeschwor, jene Entwicklung begünstigt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Naturwissenschaft allmählich die führende Rolle an den deutschen Universitäten verschaffte. ■Aus Wilhelm Maximilian Wundt: Festrede zur fünfhundertjährigen Jubelfeier der Unversität Leipzig, Wilhelm Enegelmann Verlag 1909

.

.

Bösel/Pudill/Schäfer (Hg): «Denken im Affekt»

.

Denken ohne Effekt

Michael Magercord

.

Denken und Affekt wollen im Abendland nicht mehr zusammenkommen. Doch sollten diese beiden grundlegenden menschliche Regungen nicht letztlich immer zusammen betrachtet werden? Gehören sie nicht sogar zusammen?

Denken und Affekt wollen im Abendland nicht mehr zusammenkommen. Doch sollten diese beiden grundlegenden menschliche Regungen nicht letztlich immer zusammen betrachtet werden? Gehören sie nicht sogar zusammen?

Dies jedenfalls meinen die jungen Wiener Philosophen, die sich als Autoren des Bandes «Denken im Affekt» zusammengefunden haben. Ihre Abhandlungen sind recht unterschiedlich gestaltet: von der theoretischen Herleitung der eigenen Überzeugung über die Aussagen früherer Philosophen bis zum Versuch, sich schreibend dem gedanklichen Affekt auszusetzen, reicht die textliche Herangehensweise an das Titelthema.

Die Erkenntnis, dass Gefühle in unserer rationalen abendländischen, ja kartensischen Welt eher – wie es im Buch heißt – «infantilisiert» werden, ist nicht neu, sie begleitet die Aufklärungskritik schon seit ihrem Beginn. Doch unbeirrt schreibt Mitherausgeber Bernd Bösel im Vorwort: «Wir brauchen eine Philosophie, die es wagt, im Affekt zu denken.»

Aber wozu? Philosophische Texte sollten nach Möglichkeit mehr sein, als eine bloße Wiedergabe schon erkannten. Und tatsächlich soll das neuentdeckte Denken im Affekt nach der Vorstellung der Autoren zu etwas führen, nämlich zu einer neuen Subjektsouveränität im Umgang mit dem Affekt – und demnach eben auch mit dem Denken. Auch ein Philosoph will von seinen eigene Ideen überfallen werden, heißt es weiter im Buch.

Einige der Autoren – wagemutig sind sie, sich darauf einzulassen, das immerhin sollte man ihnen zugestehen – lassen sich von ihren vermeintlich affektösen Gedanken leiten und schreiben im Selbstversuch munter drauf los. Doch den hohen Anspruch kann der Affekt nicht einlösen. Die textlichen Versuche in diesem Buch scheitern kläglich daran beides, Affekt und Denken, schreibend zu etwas Weiterführendem zu verbinden. Mehr als ein paar nette Sätze kommen dabei nicht hinaus. Und dem leidigen Leib-Seele-Problem dadurch beizukommen, dass man das ganze dann als «Textkörper» bezeichnet, erscheint doch eher als semantischer Schnickschnack. Oder ist hier die Philosophie als Therapie gemeint? Dann ist die Frage erlaubt, wie diese Schreibereien nun die Souveränität über sein Selbst fördern sollen.

Vielleicht hätten die Autoren ihren Blick eher auf außereuropäische Denktraditionen lenken und vor allem den oralen Kulturen Gehör schenken sollen. Es gibt dazu bereits hoffnungsvolle Versuche, sich über philososophische Betrachtungen diese unverschrifteten Denkweisen für die Aufklärungskritik nutzbar zu machen. Zu erinnern gilt es hier an die Werke von Mamoussé Diagne sowie die Untersuchungen von Cheikh Moctar Ba, die beide am Lehrstuhl für afrikanische Philosophie an der Universität Dakar im Senegal lehren.

Und doch: Die Autoren und ihr Buch berührt immerhin einen tatsächlichen Mangel im abendländischen Umgang mit dem Gefühl oder dem Denken, dass darin verhaftet ist. Es ist nur der falsche Hebel, an dem sich die Texte abmühen. Denn es wurde ja vermutlich noch nie soviel über Gefühle im öffentlichen Raum dahergelabert, wie heute im medialen Raum, worin man dann allerdings von «Emotionen» spricht. Und doch lässt sich ein eklatantes Fehlen einer wirklichen Diskursfähigkeit über Gefühle im politischen und gesellschaftlichen Raum konstatieren, wie in Deutschland die Auseinandersetzung um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 gezeigt hat:

Das Buch «Denken im Affekt» spricht ein wichtiges Thema an, schreibt aber an ihm vorbei. Es bleibt zu hoffen, dass dieses nur ein Anfang ist, eine Schreibübung vielleicht, woraus sich in Zukunft mehr entwickelt – denn die Behandlung des Themas vor allem im politischen und gesellschaftlichen Raum ist dringender denn je. So aber wie bislang in diesem Buch kommt man in dem Bemühen nicht weiter.

Zur Schlichtung der Gemüter über umstrittenen Bahnhofsneubau wurde etliche Gesprächsrunden mit Experten aller Art und von allen Seiten veranstaltet, die als «Schlichtung» bekannt geworden sind. Alle Aspekte wurden darin debattiert, von den Taktzeiten der S-Bahn bei unterschiedlichen Gleislängen und Gleiszahlen bis hin zur Dichte und Grundwasserführung des Gipskeupers bei Tunnelbohrungen. Aber es fiel darin kein Wort über den vielleicht wichtigsten Anlass, aus dem heraus sich soviele Menschen gegen den Bau des Megaprojektes gewandt hatten: Denn es ist wohl die komplette Veränderung des Lebensumfeldes, die mit dem Bau einhergeht, die das Unbehagen auslöst. Die affektierte Verbundenheit mit dem alten Bahnhof oder die Unlust, in Zukunft nur noch unterirdisch in einem Shopping-Centre anzukommen anstatt in der gewohnten Umgebung sind zwei Dinge, die bei der Schlichtung nicht angesprochen worden sind, weil es vermutlch dafür keine Sprache gibt in einer ach so sachlichen Entscheidung über Infrastrukturprojekte. Oder anders ausgedrückt: Aus dem Volk der Dichter und Denker wurden die Schlichter und Rechner.

Doch gerade diese Auseinandersetzung, die nun sogar den Ausgang der Landtagswahlen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg bestimmt hat, zeigt dass Gefühle im politischen Raum nicht notgedrungen mit irrationalen Ängsten gleichbedeutend sind, etwa vor Fremdartigen und Andersgläubigen, wie immer gegen jede Rücksichtnahme auf derartige Affekte ins Feld geführt wird. Doch dabei ist es erst diese Negation der berechtigten Gefühle in den politischen und gesellschaftlichen Prozessen, die diese Ängste sogar meist zu erzeugen.

Nein, nicht am Ausdrücken von Gefühlen und dem Denken in – nennen wir es also nochmals neudeutsch: Emotionen fehlt es. Aber es hakt beim Diskurs über sie, sowie an der Rücksichtnahme im politischen Raum auf sie und ihrer Einbeziehung in die entsprechenden Entscheidungen. Das zu beheben, bedürfte es aber gerade einer analytischen Betrachtung auf Gefühltes und Gedachtes, doch dazu leisten die in diesem Sammelband erschienenen theoretischen Texte und Textversuche leider keinen Beitrag. Sie sind nur eine Wiederholung der Aufklärungskritik, die so alt ist wie das aufklärerische Denken selbst. Das Glücksgefühl der weiterführenden Erkenntnis vermittelt dieser Band jedenfalls nicht. ●

Bernd Bösel / Eva Pudill / Elisabeth Schäfer (Hg): Denken im Affekt, Passagen Verlag Wien, 188 Seiten, ISBN 9783851659566

.

.

.

Das neue 50-Euro-Literatur-Preisrätsel

.

Wer bin ich?

Im Glarean Magazin findet sich regelmäßig ein neues 50-Euro-Preisrätsel.

Die neueste Aufgabe richtet sich an die Literatur-Kenner unter den Lesern.

Wer zuerst die komplette Lösung des Rätsels präsentiert, erhält wie immer 50 Euro.

Einsende-Schluss für das nachstehende Preisrätsel ist am 29. März 2011 (24 Uhr).

Für die Einsendung der Lösung ist die «Kommentar»-Funktion zu benützen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. – Viel Spaß und Erfolg! – –

.

Für mein Gesamt-Oeuvre, das nicht nur zahlreiche epische und lyrische, sondern auch viele Werke der Malerei, ja sogar der Musik umfasst, hat mich die Kulturwelt mannigfach geehrt. Bereits während meiner Studentenzeit in England reifte in mir ein Leitgedanke heran, der später zum zentralen Thema meines ganzen Schaffens wurde: jener der intellektuellen Toleranz und des geistigen Brückenschlages zwischen politisch heterogenen Systemen. Mein philosophischer Idealismus, meine ebenso sehnsüchtige wie tröstliche Gottessuche, aber auch meine literarisch intensiv bewältigte Trauer über die menschliche Unvollkommenheit verbunden mit einem bilderreichen poetischen Mystizismus fanden dabei nicht nur international größte Beachtung, sondern führte in meiner Heimat fast zu einem Kultstatus meiner Person. – Also: Wer bin ich? ■

Für mein Gesamt-Oeuvre, das nicht nur zahlreiche epische und lyrische, sondern auch viele Werke der Malerei, ja sogar der Musik umfasst, hat mich die Kulturwelt mannigfach geehrt. Bereits während meiner Studentenzeit in England reifte in mir ein Leitgedanke heran, der später zum zentralen Thema meines ganzen Schaffens wurde: jener der intellektuellen Toleranz und des geistigen Brückenschlages zwischen politisch heterogenen Systemen. Mein philosophischer Idealismus, meine ebenso sehnsüchtige wie tröstliche Gottessuche, aber auch meine literarisch intensiv bewältigte Trauer über die menschliche Unvollkommenheit verbunden mit einem bilderreichen poetischen Mystizismus fanden dabei nicht nur international größte Beachtung, sondern führte in meiner Heimat fast zu einem Kultstatus meiner Person. – Also: Wer bin ich? ■

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Philosophie

Rudolf Christoph Eucken

.

Daß die Philosophie nicht nur voller Probleme, daß sie auch als Ganzes ein Problem ist und ein Problem bleibt, das zeigt schon die verschiedene Schätzung und die umstrittene Stellung, die ihr das menschliche Leben gibt. Einerseits heißt sie die Königin der Wissenschaften, und ein ihr geweihtes Leben dünkt die Höhe des menschlichen Daseins, Geister allerersten Ranges bemühten sich, ihr zu dienen, und in den Gesamtstand der Menschheit griff sie oft mit mächtiger Wirkung ein. Dabei zeigte dies Wirken mannigfachste Verzweigung. Bald entrang die Philosophie, wie bei Plato, dem trüben Gemenge des Alltags hohe Ideale und hielt sie dem Streben als feste Richtsterne vor, bald suchte sie, nach Aristoteles’ Art, allen Reichtum der Wirklichkeit in ein Ganzes zu fassen und das Leben gleichmäßig zu durchgliedern, bald auch war sie ein sicherer Halt und schließlich ein Trost gegen alle Sorgen und Nöte, so im späteren Altertum, dann wieder wirkte sie, wie in der Neuzeit, zur Befreiung der Geister und als eine Leuchte aufsteigender Kultur, zugleich vollzog sie eine gründliche Prüfung des überkommenen Lebensstandes und suchte sie die Menschheit über die Grenzen ihres Vermögens gewissenhaft aufzuklären. Alles Große bedurfte ihrer Hilfe und Mitarbeit; wo immer sie fehlte, da verlor das Leben an Ursprünglichkeit, an Freiheit, an Tiefe. In diesem Gedankengange erscheint die Philosophie als ein unentbehrliches Hauptstück des geistigen Besitzes der Menschheit.

Aber zugleich zeigt jeder Überblick der Erfahrung, daß ihr zu allen Zeiten zahlreiche Gegner erwuchsen, die sie für überflüssig erklärten, ja als schädlich verwarfen. So der Spezialforscher, der mit seiner Verteilung der Welt in einzelne Gebiete sein Werk abschließt, so der Praktiker, dem ihr Mühen und Grübeln eine Hemmung frischen und freudigen Handelns dünkt, so auch manche Anhänger der Religion, die von ihr eine Erschütterung des Glaubens und ein Übermaß menschlichen Selbstvertrauens befürchten. Gefährlicher aber als alle Bekämpfung von außenher ist die Unsicherheit der Philosophie bei sich selbst, das Auseinandergehen ihrer Arbeit, ihre Spaltung in verschiedene Sekten, deren jede, um sich selbst zu behaupten, alle übrigen glaubt vernichten zu müssen. Dieser Streit droht ohne Abschluß und ohne Ergebnis zu bleiben, er scheint im Laufe der Jahrhunderte eher zu wachsen als abzunehmen. Denn ob die Sophisten mit ihrem Subjektivismus oder Sokrates mit seiner Begriffslehre im Rechte waren, ob das höchste Gut auf dem Wege der Stoa oder auf dem Epikurs zu suchen sei, das steht noch immer in Frage. Wohl verließen die handelnden Personen selbst den Schauplatz, aber ihre Ideale blieben und setzten den Kampf mit unverminderter Leidenschaft fort, wie die Geister auf den katalaunischen Feldern. Von hier aus bleibt unverständlich, wie die Philosophie einen tiefen Einfluß auf das Denken und Leben zu gewinnen vermochte; liegt ein solcher Einfluß als eine unbestreitbare Tatsache vor, so stehen wir vor einem Rätsel, und es treibt mit Notwendigkeit dazu, uns über die Aufgabe wie die Stellung der Philosophie zu orientieren.

Jenen Widerspruch hat man wohl durch eine Fassung der Philosophie zu heben versucht, die sie allen annehmbar machen sollte; die Frage ist nur, ob sie dabei eine Selbständigkeit und einen Wert bewahren kann. Früher sowie heute wird oft der Philosophie kein anderes Ziel gesteckt als das, die Arbeit der einzelnen Wissenschaften zusammenzufügen, ihre Leistungen in ein Gesamtbild zu fassen; je weiter die Forschung sich verzweige, so heißt es, desto nötiger sei eine besondere Disziplin, welche für den Zusammenhang der Zweige sorge; indem die Philosophie als eine solche sowohl die Voraussetzungen, als die Methoden, als die Hauptergebnisse der Einzelwissenschaften überschaue und vergleiche, gewinne sie eine wichtige und unverwerfliche Aufgabe. Eine Aufgabe ist hier unverkennbar, aber jeder Versuch einer genaueren Fassung erzeugt Verwicklungen und treibt die Geister auseinander.

Wie ist jene überschauende und verbindende Tätigkeit zu denken? Bleibt sie ganz an den übermittelten Stand des Wissens gebunden, hat sie keinerlei Recht, von sich aus zu prüfen und weiterzubilden, so ist sie freilich aller Gefahr entronnen, aber mit der Gefahr hat sie auch alle eigentümliche Bedeutung eingebüßt. Denn bei solcher Beschränkung ist sie nicht mehr als ein Registrieren der Ergebnisse der Fachwissenschaften, eine bloße Enzyklopädie, die ein liberaler Sprachgebrauch Wissenschaft nennen mag, die aber damit noch nicht eine selbständige Wissenschaft wird. Auch ist nicht zu verstehen, wie von einer solchen Enzyklopädie eine so tiefe Erschütterung und eine so fruchtbare Weiterbildung des Denkens und Lebens ausgehen konnte, wie sie doch, denken wir nur an Plato und an Kant, von der Philosophie tatsächlich ausgegangen sind. Und wie soll es gehalten werden, wenn die einzelnen Wissenschaften sich nicht ohne weiteres zusammenschließen, wenn schroffe Konflikte entstehen, wenn zum Beispiel das eine Gebiet ebenso entschieden eine mechanische Kausalität verficht, wie das andere auf einer Freiheit des Handelns besteht? Soll die Philosophie einen derartigen Widerspruch ruhig ertragen und willig hinnehmen? ■Aus Rudolf Christoph Eucken, Einführung in die Hauptfragen der Philosophie (1911)

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Seele der Pflanze

Gustav Theodor Fechner

.

Die ursprüngliche Natur-Ansicht der Völker, sowie der charakteristische und ästhetische Eindruck, den uns die Pflanzen unmittelbar machen, spricht viel mehr für die Seele der Pflanzen, als die unter uns herrschende, auf anerzogenen Vorstellungen beruhende Volksansicht gegen dieselbe.

Die Pflanzen sind uns zwar im ganzen unähnlicher als die Tiere, Stimmen doch aber gerade in den Hauptgrundzügen des Lebens noch mit uns und den Tieren so überein, daß wir, wenn auch auf einen großen Unterschied in der Art der Beseelung zwischen ihnen und uns, doch nicht auf den Grundunterschied von Beseelung und Nichtbeseelung selbst zu schließen berechtigt sind. Im Allgemeinen findet ein solches Verhältnis der Ergänzung beiderseits statt, daß das Seelenleben der Pflanzen Lücken ausfüllt, welche das der Menschen und Tiere lassen würde.

Daß die Pflanzen weder Nerven noch ähnliche Sinnesorgane zur Empfindung haben wie die Tiere, beweist doch nichts gegen ihr Empfinden, da sie auch anderes, wozu das Tier der Nerven und besonders gearteter Organe bedarf, ohne Nerven und ähnliche Organe nur in anderer Form zu leisten vermögen; überhaupt aber der Schluß, daß die besondere Form der tierischen Nerven und Sinnesorgane zur Empfindung nötig sei, auf unhaltbaren Gründen beruht.

Die gesamte teleologische Betrachtung der Natur gestaltet sich viel befriedigender, wenn man den Pflanzen Seele beimißt, als wenn man sie ihnen abspricht, indem eine große Menge Verhältnisse und Einrichtungen in der Natur hierdurch eine lebendige und inhaltsvolle Bedeutung gewinnen, die sonst tot und müßig liegen oder als leere Spielerei erscheinen.

Daß das Pflanzenreich den Zwecken des Menschen- und Tierreichs dient, kann doch nicht gegen darin waltende Selbstzwecke sprechen, da in der Natur sich der Dienst für andere und für eigene Zwecke überhaupt nicht unverträglich zeigt, auch das Tierreich ebensowohl den Zwecken des Pflanzenreichs zu dienen hat wie umgekehrt.Wenn die Pflanzen als beseelte Wesen schlimm gestellt scheinen, indem sie sich viel Unbill von Menschen und Tieren gefallen lassen müssen, ohne sich dagegen wehren zu können, so erscheint dies doch bloß so schlimm, wenn wir uns auf unseren menschlichen Standpunkt stellen, ganz anders dagegen, wenn wir das Pflanzenleben nach seinem eigenen inneren Zusammenhange auffassen. Auch legen wir diesem Einwande überhaupt mehr Gewicht bei, als er verdient.

Wenn man behauptet, daß die Pflanzen keine Seele haben, weil sie keine Freiheit und willkürliche Bewegung haben, so achtet man entweder nicht recht auf die Tatsachen, welche eine solche Freiheit in der Pflanze doch in ähnlichem Sinne wie im Tiere erkennen lassen, oder verlangt von der Pflanze etwas, was man bei Tieren auch nicht findet, indem von eigentlicher Freiheit doch auch bei Tieren nicht wohl die Rede sein kann.

Sofern Pflanzenreich und Tierreich durch ein Zwischenreich aneinander grenzen, wo die Unterschiede beider zweideutig werden, dieses Zwischenreich aber sowohl die unvollkommensten Pflanzen als Tiere enthält, kann man das Pflanzenreich dem Tierreiche nicht schlechthin als ein tiefer stehendes unterordnen; da es sich vielmehr von dem Zwischenreiche durch die höheren Pflanzen wieder zu erheben anfängt. Dies und der Umstand, daß das Pflanzenreich und Tierreich in der Schöpfungsgeschichte gleiches Datum der Entstehung haben, spricht dafür, daß das eine dem anderen auch in betreff der Beseelung nicht schlechthin untergeordnet sein wird.

Vermißt man die Zeichen der Zentralisation, verknüpfenden Einheit oder des selbständigen Abschlusses im Pflanzen-Organismus als Bedingung oder Ausdruck der Einheit und Individualität der Seele, so sieht man wieder nicht auf die rechten Punkte, oder verlangt Dinge von den Pflanzen, die man bei den Tieren auch nicht findet.

Es ist wahrscheinlich, daß das Seelenleben der Pflanzen noch viel mehr ein rein sinnliches ist als das der Tiere, welche, wenn auch nicht Vernunft und Selbstbewußtsein, doch noch Erinnerung des Vergangenen und Voraussicht des Zukünftigen haben, während das Pflanzenleben wahrscheinlich im Fortleben mit der Gegenwart aufgeht, ohne deshalb in der Allgemeinbeseelung aufzugehen. Statt daß aber das Sinnesleben der Pflanzen minder entwickelt als das der Tiere wäre, mag es noch mehr entwickelt sein. ■Aus Gustav Theodor Fechner: Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen, Leipzig 1848

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Realität

Egon Friedell

.

Wer macht die Realität? Der »Wirklichkeitsmensch«? Dieser läuft hinter ihr her. Gewiß schafft auch der Genius nicht aus dem Nichts, aber er entdeckt eine neue Wirklichkeit, die vor ihm niemand sah, die also gewissermaßen vor ihm noch nicht da war. Die vorhandene Wirklichkeit, mit der der Realist rechnet, befindet sich immer schon in Agonie. Bismarck verwandelt das Antlitz Mitteleuropas durch Divination, Röntgenblick, Konjektur: durch Phantasie. Phantasie brauchen und gebrauchen Cäsar und Napoleon sogut wie Dante und Shakespeare. Die anderen: die Praktischen, Positiven, dem »Tatbestand« Zugewandten leben und wirken, näher betrachtet, gar nicht in der Realität. Sie bewegen sich in einer Welt, die nicht mehr wahr ist. Sie befinden sich in einer ähnlich seltsamen Lage wie etwa die Bewohner eines Sterns, der so weit von seiner Sonne entfernt wäre, daß deren Licht erst in ein oder zwei Tagen zu ihm gelangte: die Tagesbeleuchtung, die diese Geschöpfe erblickten, wäre sozusagen nachdatiert. In einer solchen falschen Beleuchtung, für die aber der Augenschein spricht, sehen die meisten Menschen den Tag. Was sie Gegenwart nennen, ist eine optische Täuschung, hervorgerufen durch die Unzulänglichkeit ihrer Sinne, die Langsamkeit ihrer Apperzeption. Die Welt ist immer von gestern.

Abgeschieden von diesen Sinnestäuschungen lebt der Genius, weswegen er weltfremd genannt wird. Dieses Schicksal trifft in gleichem Maße die Genies des Betrachtens und die Genies des Handelns: nicht nur Goethe und Kant, auch Alexander der Große und Friedrich der Große, Mohammed und Luther, Cromwell und Bismarck wurden am Anfang ihrer Laufbahn für Phantasten angesehen. Und »weltfremd« ist nicht einmal eine schlechte Bezeichnung, denn die erkalkte Welt der Gegenwart war ihnen in der Tat fremd geworden. Man ist daher versucht zu sagen: alle Menschen leben prinzipiell in einer imaginären, schimärischen, illegitimen, erdichteten Welt; bis auf einen: den Dichter.

Die großen Männer sind eine Art Fällungsmittel, das dem Leben zugesetzt wird. Kaum treten sie mit dem Dasein in Berührung, so beginnt es sich zu setzen und zu teilen, zu läutern und zu lösen, zu entmischen und durchsichtig zu werden. Vor ihren klaren Ekstasen entschleiert sich das Leben, und alles Dunkle sinkt schwer zu Boden. ■Aus Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, München 1931

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Die treffenden Aussprüche des Aristoteles

Diogenes Laertios

.

Es werden folgende besonders treffende Aussprüche auf Aristoteles zurückgeführt.

Auf die Frage, was die Lügner für einen Gewinn von ihren Lügen haben, antwortete er: »Daß man ihnen nicht glaubt, auch wenn sie die Wahrheit sagen.« Als man ihm vorwarf, daß er einem Taugenichts ein Almosen gegeben, sagte er: »Mein Mitleid galt nicht seinem Verhalten, sondern dem Menschen.« Oft pflegte er zu seinen Freunden und Schülern, wo auch immer im Tageslicht er verweilte, zu sagen: »Das Gesicht empfängt sein Licht von der umgebenden Luft, die Seele aber das ihre von dem Unterricht.« Oft auch sagte er mit starker Betonung: »Die Athener hätten den Getreidebau und die Gesetze erfunden; allein das Getreide zwar wußten sie zu verwerten, nicht aber die Gesetze.« »Die Wurzeln der Bildung«, sagte er, »sind bitter, ihre Früchte aber sind süß.« Auf die Frage, was schnell veralte, sagte er: »Der Dank.« Gefragt, was die Hoffnung sei, sagte er: »Der Traum eines Wachenden.« Als ihm Diogenes eine getrocknete Feige reichte, sagte er sich, daß, wenn er sie nicht annähme, jener ein beißendes Wort gegen ihn in Bereitschaft hätte, er nahm sie also an mit den Worten, Diogenes sei nicht nur um seine Feige, sondern auch um sein Witzwort gekommen. Und als er ihm wieder eine reichte, nahm er sie, hob sie nach Knabenart hoch in die Luft und gab sie mit den Worten »O großer Himmelssohn« zurück.

Dreierlei, pflegte er zu sagen, ist nötig für die Erziehung und Geistesbildung: Naturanlage, Belehrung, Übung. Als er von einem Verleumder hörte, der ihn verunglimpfte, sagte er: »Wenn ich abwesend bin, mag er mir auch Geißelhiebe verabreichen.« Die Schönheit, pflegte er zu sagen, sei eine bessere Empfehlung als jeder Brief. Andere schreiben das Wort in dieser Fassung dem Diogenes zu, während er selbst die Wohlgestalt für ein Geschenk Gottes erklärt hätte. Sokrates erklärte sie angeblich für eine Gewaltherrschaft (Tyrannis) von kurzer Dauer, Piaton für ein Vorrecht der Natur, Theophrast für einen schweigenden Betrug, Theokrit für einen elfenbeinernen Schaden, Karneades für ein Königtum ohne Leibwächter.Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Gebildeten und Ungebildeten antwortete er: »Er ist so groß wie der zwischen Lebenden und Toten.« Die Bildung, sagte er, sei in glücklichen Zeiten eine Zierde, im Unglück eine Zuflucht. Diejenigen Eltern, die ihren Kindern eine gute Bildung gegeben hätten, seien weit achtungswerter als die, welche sie bloß zeugten: denn die letzteren schenkten ihnen nur das Leben, die ersteren aber den Vorzug, tadellos zu leben.

Zu einem, der sich seiner Abkunft aus einer großen Stadt rühmte, sagte er: »Nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß man eines großen Vaterlandes auch würdig sei.« Die Frage, was ist ein Freund?, beantwortete er mit der Erklärung: »Eine Seele, die in zwei Leibern wohnt.« Die Menschen, sagte er, seien teils so karg, als ob sie ewig leben, teils so verschwenderisch, als ob sie im nächsten Augenblick sterben würden. Als einer ihm die Frage vorlegte: »Wie kommt es, daß wir mit schönen Leuten uns gern recht lange unterhalten?«, entgegnete er: »So kann nur ein Blinder fragen.«

Als ihm einer mit der Frage kam, welcher Gewinn ihm aus der Philosophie erwachsen wäre, sagte er: »Daß ich ohne Befehl tue, was andere nur aus Furcht vor den Gesetzen tun.« Auf die Frage, wie die Schüler sich am besten in ihrem Fortschreiten förderten, antwortete er: »Wenn sie denen, die einen Vorsprung hätten, nacheilten, ohne auf die Rückständigen zu warten.« Einen Schwätzer, der ihn mit seinem Gewäsch überschüttet hatte und fragte: »Ich bin dir doch nicht zur Last gefallen?«, fertigte er mit den Worten ab: »Nicht im mindesten, denn ich habe gar nicht auf dich geachtet.« Auf den Vorwurf, den man ihm machte, daß er einem Unwürdigen eine Unterstützung habe zuteil werden lassen – denn auch in dieser Form tritt die Sache auf -, antwortete er: »Nicht dem Menschen galt meine Gabe, sondern der Menschlichkeit.« Auf die Frage, wie wir uns gegen unsere Freunde zu verhalten haben, erwiderte er: »Gerade so, wie wir wünschen, daß sie sich gegen uns verhalten.« Die Gerechtigkeit erklärte er für diejenige Seelentugend, die einem jeden zuweist, was ihm gebührt.

Als schönste Mitgabe für das Alter erklärte er die Bildung. Favorin berichtet im zweiten Buch seiner Denkwürdigkeiten, er habe immer wieder gesagt: »Viele Freunde, kein Freund«, ein Ausspruch, der sich auch im siebenten Buche der Ethik findet.

Das sind die Denksprüche, die ihm beigelegt werden. ■Aus Diogenes Laertios: Über Aristoteles; in: Ein Panorama europäischen Denkens – Texte aus drei Jahrtausenden (Hrg. L. Marcuse), Diogenes Verlag 1977

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Gewissheit der Vernunft

Georg W. F. Hegel

.

Die Vernunft ist die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus. Wie das Bewußtsein, das als Vernunft auftritt, unmittelbar jene Gewißheit an sich hat, so spricht auch der Idealismus sie unmittelbar aus: Ich bin Ich, in dem Sinne, daß Ich, welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Selbstbewußtsein überhaupt, noch auch wie im freien Selbstbewußtsein, dort nur leerer Gegenstand überhaupt, hier nur Gegenstand, der sich von den anderen zurückzieht, welche neben ihm noch gelten, sondern Gegenstand mit dem Bewußtsein des Nichtseins irgendeines anderen, einziger Gegenstand, alle Realität und Gegenwart ist.

Das Selbst-Bewußtsein ist aber nicht nur für sich, sondern auch an sich alle Realität erst dadurch, daß es diese Realität wird oder vielmehr sich als solche erweist. Es erweist sich so in dem Wege, worin zuerst in der dialektischen Bewegung des Meinens, Wahrnehmens und des Verstandes das Anderssein als an sich und dann in der Bewegung durch die Selbständigkeit des Bewußtseins in Herrschaft und Knechtschaft, durch den Gedanken der Freiheit, die skeptische Befreiung und den Kampf der absoluten Befreiung des in sich entzweiten Bewußtseins das Anderssein, insofern es nur für es ist, für es selbst verschwindet. Es traten zwei Seiten nacheinander auf, die eine, worin das Wesen oder das Wahre für das Bewußtsein die Bestimmtheit des Seins, die andere[, worin es] die hatte, nur für es zu sein. Aber beide reduzierten sich in eine Wahrheit, daß, was ist, oder das Ansich nur ist, insofern es für das Bewußtsein, und was für es ist, auch an sich ist. Das Bewußtsein, welches diese Wahrheit ist, hat diesen Weg im Rücken und vergessen, indem es unmittelbar als Vernunft auftritt, oder diese unmittelbar auftretende Vernunft tritt nur als die Gewißheit jener Wahrheit auf. Sie versichert so nur, alle Realität zu sein, begreift dies aber selbst nicht; denn jener vergessene Weg ist das Begreifen dieser unmittelbar ausgedrückten Behauptung. Und ebenso ist dem, der ihn nicht gemacht hat, diese Behauptung, wenn er sie in dieser reinen Form hört -denn in einer konkreten Gestalt macht er sie wohl selbst -unbegreiflich. ■

Aus Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Bamberg/Würzburg 1807

.

.

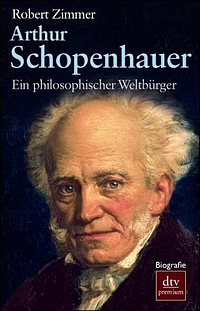

Robert Zimmer: «Arthur Schopenhauer» (Biographie)

.

Ein durchweg zweideutiges Leben

Zum 150. Todesjahr von Arthur Schopenhauer

Günter Nawe

.

Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.

Rechtzeitig zum 150. Todesjahr des großen deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer hat Robert Zimmer eine großartige Biografie vorgelegt. Für den promovierten Philosophen war und ist Arthur Schopenhauer nicht nur ein bedeutender Philosoph, er war der wohl einzige Philosoph, der ein umfassendes Verständnis hatte für Musik und Kunst und Literatur (Shakespeare und Goethe zum Beispiel), und der selbst ein exzellenter Schriftsteller war. Dies alles beschreibt Zimmer im Kontext zu den Lebensdaten und der Werk- und Wirkungsgeschichte Schopenhauers. Und das in einer Art und Weise, die auch dem nicht philosophisch geschulten Leser Gewinn verspricht und Freude machen wird, und ohne ins populärwissenschaftliche Genre abzugleiten.

Denn es war für einen Denker und Gelehrten schon ein aufregendes Leben, das dieser 1788 in Danzig geborene Schopenhauer geführt hat. Eine Reihe von Lebensstationen gab es: Hamburg (hier erlernte er den Kaufmann-Beruf), Gotha und Weimar, Göttingen und Berlin, Rudolstadt und Dresden, und schließlich Frankfurt/Main. Dazu viele Reisen, schon als Kind mit Aufenthalten in Holland, England, Frankreich und der Schweiz. Später zwei Italienreisen. In Rudolstadt schrieb er seine Dissertation «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde», Grundlage für sein späteres Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» (1818). In Weimar gab es dann die Auseinandersetzung mit Mutter Johanna und Schwester Adele, die mit einem unkittbaren Zerwürfnis endete. Mit Goethe, den er verehrte, hatte er Kontakt über die «Farbenlehre», der Schopenhauer allerdings selbstbewusst und überheblich eine eigene Schrift «Über das Sehn und die Farben» (1816) entgegenstellte. Ein «durchweg zweideutiges Leben» also. Am 21. September 1860 ist der Philosoph Arthur Schopenhauer in Frankfurt/Main gestorben.

Zimmer versteht es, alle diese Ereignisse korrespondieren zu lassen mit den Anschauungen dieses gern als pessimistisch, misanthropisch und frauenfeindlich apostrophierten Einzelgängers mit dem Pudel, der allerdings auch Liebesbeziehungen, unter anderem mit einer Choristin der Berliner Oper, und uneheliche Kinder hatte. Stattdessen war – nach Zimmer – der Philosoph ein kosmopolitischer Denker (mit gutem Grund trägt diese Biografie den Untertitel «Ein philosophischer Weltbürger»), der es verstanden hat, abendländisches Denken mit fernöstlichen Weisheiten in Verbindung zu bringen.

Dies und sein Eigenwille brachte ihn zwangsläufig in Konflikt mir der bisherigen Philosophie und ihren Vertretern, die er neben sich nicht gelten ließ – außer Kant, den die akademische Philosophie missverstanden habe, und mit dem einzig er – Schopenhauer – auf Augenhöhe denken könnte. So ist besonders die Auseindersetzung mit seinen «Erzfeinden» Hegel, Fichte und Schelling und mit der gesamten akademischen Philosophie bemerkenswert. Den Vorwurf: «Die Philosophie-Profeßoren haben redlich das Ihrige gethan, um dem Publiko die Bekanntschaft mit meinen Schriften wo möglich auf immer vor zu enthalten. Beinahe 40 Jahre hindurch bin ich ihr Caspar Hauser gewesen.» wird er bis in seine letzten Jahre aufrecht erhalten.. Er rächt sich, indem er vom «ekelhaften Hegeljargon» spricht, von der «Hegelei» und von «Hegelianischen Flausen», und auch an allen anderen kein gutes Haar lässt.

Auch am Leser übrigens nicht. «Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn (den Leser) zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viel andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette, oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.» Auch wenn Schopenhauer gedichtet hat: «Daß von allem, was man liest, / Man neun Zehntel bald vergißt, / Ist ein Ding, das mich verdrießt./ Wer’s doch All auswendig wüßt’!»

Robert Zimmer erzählt in «Ein philosphischer Weltbürger» umfassend von Leben und Werk des Denkers Arthur Schopenhauer, der die deutsche Philosophie aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit hat.

So war er, dieser Arthur Schopenhauer, der einmal von sich sagte: «Das Leben ist eine missliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.» Und das tat er gründlich und prononciert, sodass sein Werk, vor allem die «Parerga und Paralipomena» (1851) mit den «Aphorismen zur Lebensweisheit», eine Art «Steinbruch» sind, aus dem sich jeder, was immer er will herausschlagen kann. Zum Beispiel Sprachpuristen, die gern sein Diktum gegen die «Sprachverhunzung» zitieren: «Empörend ist es, die deutsche Sprache zerfetzt, zerzaust und zerfleichst zu sehen, und oben drauf den triumphirenden Unverstand, der selbstgefällig sein Werk belächelt.»

Robert Zimmer erzählt umfassend und verständlich, sodass der Leser ein sehr komplexes Bild von diesem kosmopolitischen Denker und Schriftsteller, auch vom Menschen Schopenhauer und vom Philosophen erhält, der die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts maßgeblich erweitert hat. Vor allem hat er sie dank seiner verständlichen Sprache aus dem akademischen Elfenbeinturm befreit. ■

Robert Zimmer: Arthur Schopenhauer – Ein philosophischer Weltbürger, Biografie, 316 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-423-24800-6

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die rechte Erziehung

Immanuel Kant

.

Unsern Schulen fehlet fast durchgängig etwas, was doch sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenheit befördern würde, nämlich ein Katechismus des Rechts. Er müßte Fälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leben zutragen, und bei denen immer die Frage ungesucht einträte: ob etwas recht sei oder nicht? Beispielsweise wenn jemand, der heute seinem Kreditor bezahlen soll, durch den Anblick eines Notleidenden gerührt wird, und ihm die Summe, die er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist das recht oder nicht? Nein! Es ist unrecht, denn ich muß frei sein, wenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn ich das Geld dem Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle ich aber meine Schuld, so tue ich ein schuldiges Werk. Ferner, ob wohl eine Notlüge erlaubt sei? Nein! es ist kein einziger Fall gedenkbar, in dem sie Entschuldigung verdiente, am wenigsten vor Kindern, die sonst jede Kleinigkeit für eine Not ansehen, und sich öfters Lügen erlauben würden.

Gäbe es nun ein solches Buch schon, so könnte man, mit vielem Nutzen, täglich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das Recht der Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. –Was die Verbindlichkeit zum Wohltun betrifft: so ist sie nur eine unvollkommene’ Verbindlichkeit. Man muß nicht sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker. Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der Idee der Pflicht. Viele Personen wurden in der Tat hartherzig, weil sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, sich oft betrogen sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen begreiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen sehr oft darin, daß sie die Werke des Wohltuns als etwas Verdienstliches vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes zu tun.

Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menschen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her. Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem Ergreifen dieser Umstände, das entweder mir selbst oder meinem Vorgänger geglückt ist, zu danken, und die Rücksicht auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.

Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam darauf macht, sich nach dem Werte anderer zu schätzen. Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen Vollkommenheit. […]

Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dieses nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.

Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als Menschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herauszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.

Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle, und den Kindern begreiflich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühles, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen. ■Aus Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: Werke in 12 Bänden (W.Weischedel/Hg.), Suhrkamp Verlag 1968 (Bd. 12)

.

Themenverwandte Links

Kindererziehung – Erziehung-Kinder-Familie – Mittelalterliche Erziehung – Eltern unter Druck – Erziehungsdefizite nehmen zu – Kinder stark machen – Kindeswohl oder Ehegattenwohl – Bildungsferne – Warum Kinder sich langweilen sollten – Gender Mainstreaming – Wochenendvati – Ganzheitliche Entwicklung der Kinder – Autoritäre Erziehung&Alkohol

.

.

Das Zitat der Woche

.

Von der Philosophie und der Logik

Friedrich Waismann

.

Der Philosoph macht nicht das, was der Logiker macht – nur weniger kompetent -, sondern etwas ganz und gar anderes. Ein philosophisches Argument ist keine Approximation eines logischen, noch ist das letztere ein Ideal, das der Philosoph anstrebt. Eine solche Darstellung gibt das, was wirklich vor sich geht, vollkommen falsch wieder. Philosophie ist keine Übung in formaler Logik, philosophische Argumente sind keine – wenn auch unzulängliche – Ketten logischer Folgerungen, noch können sie mit viel Mühe auf deduktive Formen gebracht werden. Hier wird das Ziel des Wissenschaftlers, neue Wahrheiten zu finden, mit dem Ziel des Philosophen, Einsicht zu gewinnen, verwechselt.

Da beides vollkommen verschieden ist, nimmt es kaum wunder, daß sich der Philosoph nicht in der Rüstung des Logikers bewegen kann. Nicht einmal dann, wenn der Logiker selbst den Kampf führt. Der Konflikt über das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten in der Mathematik ist ein Konflikt zwischen zwei Parteien, von denen jede im Besitz klarer und genau definierter Begriffe ist. Dennoch scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Kontroverse durch zwingende Argumente beizulegen. Wenn es wahr ist, daß philosophische Schwierigkeiten aus der unklaren Natur unserer alltäglichen Begriffe entstehen, wie kann es dann angehen, daß solche Konflikte in der exaktesten aller Wissenschaften ausbrechen? ■

Aus Friedrich Waismann, Wie ich Philosophie sehe, in: A. Kulenkampff (Hg.), Methodologie der Philosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Organismus als geistige Macht

Adolf Portmann

.

Eingliederung in ein teilweise unbekanntes Gesamtbild – das ist eine unbequeme und unbeliebte Forderung, und doch ist sie entscheidend. Sie wird heute oft in einem erschreckenden Mass vernachlässigt. Die Bilder vom Organismus geben sich in unseren Tagen meist als rational durchschaute. Sie wollen völlig verstandene Bilder sein. Der Organismus ist in diesen Konstruktionen auf das reduziert worden, was von ihm jederzeit rational fassbar ist, und diese Auffassung beherrscht denn auch den elementaren Unterricht der Gegenwart. Die Blüte der höheren Pflanze ist in dieser Betrachtungsweise eine Bestäubungseinrichtung mit einem weit ausgebauten, farben- und düftereichen Publizitätsdienst. Das Farbenkleid eines Vogels steht etwa im Dienst der Tarnung oder der Anlockung der Geschlechter oder es vermittelt das Erkennen von Artgenossen. Der Farbwechsel eines Fisches ist ein Auslöser für soziale Beziehungen, eine Kundgabe von Stimmungen. Dass in allen diesen Fällen gerade die eigenartigsten Tatsachen der Gestalt auch noch anderen Deutungen zugänglich wären, die nicht ausschliesslich der Sphäre der puren Erhaltung der Art oder des Individuums angehören, das sei im Augenblick nur angedeutet.

Selbst Forschungsrichtungen, welche die Gestaltung des Lebendigen sehr ernst nehmen, wie die Verhaltungsforschung der neuesten Zeit, sind in manchen ihrer Varianten auf den blossen Nachweis von funktionellem Sinn der äusseren Merkmale eingeengt, sie suchen nach «Rollen» in ganz bestimmten Lebensspielen. Sie machen deshalb bewusst oder unbewusst mit bei der Reduktion der organischen Erscheinung auf bloss funktional Verstandenes.

Die Gefahr einer Gestaltauffassung, die derart auf das rational Durchschaute reduziert ist, wird in unserer Zeit noch vergrössert durch einen Umstand, der eine immer drohendere Lage schafft: der technische Ausbau der Arbeitsmethoden führt heute immer weiter weg von einer umfassenden Betrachtung der Gesamterscheinung eines Organismus. Die zwangsläufige Entwicklung lenkt ab von der Gestalt. Sie zwingt den Forscher ins Submikroskopische, in den molekularen Bereich. Die Form ist dann nur noch Funktionsträger, der als durchschaut gilt; sie ist zuweilen dem Forscher überhaupt nur noch technischer Test für Verborgenes. Dadurch wird einer Reduktion der Vorstellung vom Lebendigen Vorschub geleistet, die oft noch weit unter das geht, was zur Zeit rational verstanden wird: eine Reduktion auf blosse biotechnisch bedeutungsvolle Ausschnitte.

Denken wir nun an die Notwendigkeit der äussersten Beschränkung im Unterricht, wie sie die nahe Zukunft aus Zeitgründen immer schärfer bringen wird – wie gross ist da die Gefahr, dass wir uns mehr und mehr auf einige schematische Robotbilder des Lebendigen beschränken. Nur eine neue Auffassung vom Organismus, von der eine wirkliche geistige Macht ausgeht, könnte einem solchen Verfall entgegenwirken. ■Aus Adolf Portmann, Wandlungen unseres Bildes vom Lebendigen, in: Wege zur neuen Wirklichkeit, Vortragsreihe, Verlag Hallwag Bern 1960

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über die Individualität

Max Horkheimer

.

Die Individualität wird beeinträchtigt, wenn jedermann beschließt, sich selbst zu helfen. Indem der gewöhnliche Mensch sich von der Teilnahme an politischen Angelegenheiten zurückzieht, tendiert die Gesellschaft dazu, zum Gesetz des Dschungels zurückzukehren, das alle Spuren von Individualität tilgt. Das absolut isolierte Individuum ist stets eine Illusion gewesen. Die am höchsten geschätzten persönlichen Qualitäten, wie Unabhängigkeit, Wille zur Freiheit, Sympathie und der Sinn für Gerechtigkeit, sind ebenso gesellschaftliche wie individuelle Tugenden.

Das vollentwickelte Individuum ist die Vollendung einer vollentwickelten Gesellschaft. Die Emanzipation des Individuums ist keine Emanzipation von der Gesellschaft, sondern die Erlösung der Gesellschaft von der Atomisierung, eine Atomisierung, die in Perioden der Kollektivierung und Massenkultur ihren Höhepunkt erreicht hat. ■

Aus Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, in: Vorträge und Aufzeichnungen, S. Fischer Verlag 1967

.

.

Das Zitat der Woche

.

Über das Paradies

Nikos Kazantzakis

.

Als ich erwachte, mochte es Mittag sein. Ich blickte mich überall um. Was gab es nicht alles zu sehen! Ein kleines sauberes Zimmer mit Lehnstühlen, einem Waschtisch, Seife, Flaschen, Fläschchen, großen und kleinen Spiegeln. An den Wänden hingen bunte Kleider und eine große Menge Fotografien – Matrosen, Offiziere, Kapitäne, Polizisten, Tänzerinnen, halbnackte Frauen. Und neben mir im Bett lag warm, duftend, mit verwühltem Haar das weibliche Geschlecht.

He, <Sorbas>, flüsterte ich und schloß die Augen, <du kamst schon bei Lebzeiten ins Paradies. Hier ist es gut sein, hier bringen dich keine zehn Pferde weg.>Wie ich dir schon früher erklärte, hat jeder Mensch sein eigenes Paradies. Deins ist mit Büchern und großen Tintenflaschen vollgestopft. Für einen anderen besteht es aus Fässern voll Wein, Uso und Kognak. Einem dritten bedeuten ganze Berge von englischen Pfunden das Paradies. Mein Paradies ist jetzt ein kleines Zimmer mit bunten Röcken, Parfüms und wohlriechender Seife, ich liege in einem breiten Bett mit Sprungfedern und das weibliche Geschlecht mir zur Seite.

Aus Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas, Roman, Rowohlt Verlag 1976

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom inneren Gesetz der Wissenschaft

Nicolai Hartmann

.

Wissenschaft ist zu keiner Zeit ein feststehender Besitz, so sehr auch es dem in seiner Zeitlage Wurzelnden so erscheinen mag; sie ist stets im Werden, ist im Ganzen gesehen ein einziger großer Prozeß. Der Prozeß aber ist, wo immer er lebendig im Gange und nicht etwa bloßes Zehren von fremder Errungenschaft ist, notwendig ein Adäquationsprozeß, Annäherung an die Wahrheit. Das trifft auch dort noch zu, wo einseitige Richtungen sich zuspitzen. Der Halt an der Sache läßt es nicht anders zu; was unwahr ist, kann mit Gegebenem nicht zur Deckung gebracht werden, kann also dem fortschreitenden Problemstande nicht genügen.

Die Irrtümer in diesem Prozeß sind also nicht nur lehrreich, sie sind vielmehr ebenso positiv bewegende Momente wie die Einsichten; und zwar auf die Dauer stets solche, die sich auf die Wahrheit zu bewegen. Sie gerade zwingen zum tieferen Eindringen, ihre eigene Unhaltbarkeit drängt zur Berichtigung hin. In der Wissenschaft sind Irrtümer die Erfahrungen, die der objektive Geist an sich selber macht. Und seine Erfahrungen kommen ihm zugute.So ist es schon im Leben des Individuums. Die Erkenntnis wächst im Maße der begangenen Irrtümer und ihrer Berichtigungen. Der Mensch zahlt Lehrgeld, indem er fortschreitet. So ist es erst recht beim Erkenntnisprozeß im Großen, der als geschichtlicher den individuellen überlagert und in seine Bewegung einbettet. Und beide hängen zusammen: wie die jeweilige Errungenschaft des Wissens das Erkennen des Individuums trägt und bewegt, so bewegt dieses wiederum den Bestand des Wissens durch seine jeweilige Errungenschaft fort.

Die Bewegung des objektiven Geistes unterliegt somit in der Wissenschaft einem eigenen Gesetz, wie es auf keinem anderen Gebiet sein Analogon hat: sie mag im einzelnen von Irrtum zu Irrtum führen, sie führt dennoch in der Gesamtresultante unentwegt der Wahrheit zu – und zwar unabhängig davon, ob sie in bestimmter Frage zur Wahrheit gelangt oder nicht. ■Aus Nicolai Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1949

.

.

.

Das Zitat der Woche

.

Vom Nihilismus

Gottfried Benn

.

Der Mensch ist gut, sein Wesen rational, und alle seine Leiden sind hygienisch und sozial bekämpfbar, dies einerseits, und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich, aus diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung aller Werte, aus ihnen die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus.

Dieser Begriff gewann in Deutschland Gestalt im Jahre 1885/86, als das Werk >Der Wille zur Macht< teils konzipiert, teils geschrieben wurde, dessen erstes Buch ja den Untertitel führt: >Der europäische Nihilismus<. Aber dieses Buch enthält schon eine Kritik dieses Begriffes und Entwürfe zu seiner Überwindung.

Wollen wir ihn noch weiter zurück verfolgen, wollen wir feststellen, wo und wann dieser schicksalhafte Begriff zum ersten Male in der europäischen Geistesgeschichte als Wort und seelisches Erlebnis auftritt, müssen wir uns, bekanntlich, nach Rußland wenden. Seine Geburtsstunde war der März 1862, der Monat, in dem der Roman >Väter und Söhne< von Iwan Turgenjew erschien. Weiter können auch russische Geschichtsforscher diesen Begriff nicht zurück verfolgen. Aber der Held dieses Romans, namens Basaroff, das ist schon der fertige Nihilist, und Turgenjew stellt ihn mit diesem Namen vor. Dieser Name wurde dann ungeheuer schnell populär, der Autor erzählt in einem Nachwort zu seinem Roman, wie er schon nach wenigen Monaten in aller Munde war, als er im Mai desselben Jahres nach Petersburg zurückkehrte, es war die Zeit der großen Brandstiftungen, des Brandes des Apraxinhofes, rief man ihm zu: »Da sehen Sie Ihre Nihilisten, sie stecken Petersburg in Brand.«Für unser Thema äußerst interessant ist nun, daß der Nihilismus dieses Basaroff eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus schlechthin, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Er ist zum erstenmal in der europäischen Literatur der siegesgewisse Mechanist, der schneidige Materialist, dessen etwas fragwürdige Enkel wir ja heute noch lebhaft tätig unter uns sehen – hören wir, welche vertrauten Klänge aus den sechziger Jahren zu uns herüberklingen: Ein tüchtiger Chemiker, hören wir, ist zwanzigmal wertvoller als der beste Poet. Ein Stück Käse ist mir lieber als der ganze Puschkin. Halten Sie nichts von der Kunst? Doch, von der Kunst, Geld zu machen und Hämorrhoiden zu kurieren! Jeder Schuhmacher ist ein größerer Mann als Goethe und Shakespeare. George Sand ist eine zurückgebliebene Frau, sie verstand nichts von Embryologie.