13. Version des Chessbase-Schachprogrammes «Fritz»

.

Am Beginn eines neuen Weges

Dr. Mario Ziegler

.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

Es gibt Klassiker, die jedes Jahr – oder zumindest in einem regelmäßigen Zeitraum – in einer neuen Version erscheinen. Im Bereich der Schachsoftware ist dies vor allem das Programm «Fritz», Flaggschiff des Marktführers ChessBase (Hamburg), das unlängst bereits in seiner 13. Auflage auf den Markt gekommen ist und diesmal sogar mit einer Weltneuheit punkten will. Fritz 13 liegt in einer Download- und einer Box-Version vor, letztere enthält zusätzlich den ersten Band der ChessBase Eröffnungs-Tutorials über die Offenen Spiele.

.

Technische Anforderungen

ChessBase selbst nennt als Mindestausstattung einen Pentium III mit 512 MB RAM, Windows XP, einer DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM sowie einem Internetzugang. Letzterer ist für die Programmaktivierung sowie natürlich für alle Funktionen notwendig, die das Internet voraussetzen (das Spielen auf dem Schachserver schach.de sowie auch die Let’s check-Funktion, siehe unten). Dass für die technische Ausstattung nach oben hin keine Grenze besteht und das Programm etwa von einem größeren Arbeitsspeicher bei der Rechenleistung profitiert, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

.

Neues und Bewährtes

Eines vorweg: Es ist weder möglich noch gewollt, eine Gesamtrezension dieses Programms vorzulegen. Allein das Handbuch von Fritz 13 – das diesmal nicht in gedruckter Form, sondern als PDF-File beigegeben wurde – umfasst 330 Seiten. Doch wäre es andererseits völlig überflüssig, dem interessierten Leser alle Details dieses vielseitigen Programms nahe bringen zu wollen; jeder der Fritz zum Spielen, Analysieren oder als Client für den Schachserver nutzt, wird die meisten für ihn wichtigen Funktionen bereits kennen. Ich werde folglich nicht über die mitgelieferte große Datenbank mit 2’563’944 unkommentierten Partien (die neuesten von September 2011) sprechen, nicht von den diversen Spiel- und Trainingsmodi, nicht von den zahlreichen Möglichkeiten, das Programm graphisch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und die Partien auf einem 2D-, 3D-, Marmor- oder Holzbrett, mit Figuren aus Eis oder auch zur Abwechselung mit Luftballons zu spielen (zu letztem konnte ich mir aber doch einen Screenshot nicht verkneifen – siehe rechts).

Stattdessen möchte ich mich im Folgenden auf die wirklichen Neuerungen gegenüber Fritz 12 konzentrieren. Hier fällt zunächst negativ ins Auge, dass ChessBase die Premium-Mitgliedschaft für den Schachserver, die der Nutzer bei Kauf des Programms erwirbt, von zwölf auf sechs Monate halbiert hat. Dies erscheint mir etwas am falschen Ende gespart, denn gerade der Server dürfte für viele Schachfreunde einer der Hauptgründe sein, sich das neue Programm anzuschaffen.

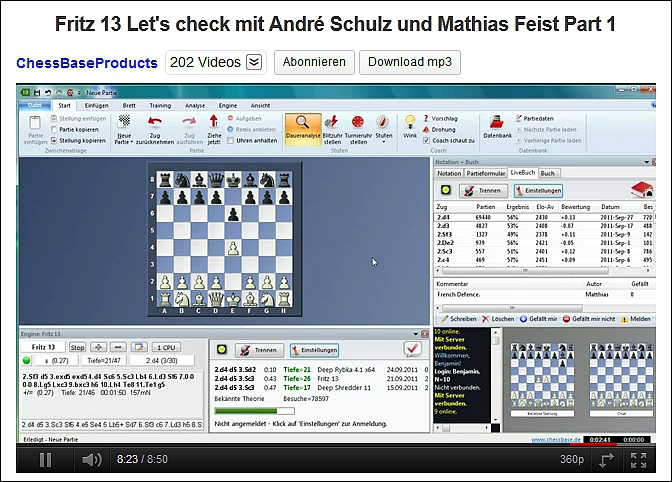

Fritz 13 auf Youtube: Programmierer Mathias Feist und Moderator André Schulz demonstrieren «Let’s check» anhand der «französischen» Anfangsstellung

Die wichtigste Innovation besteht ohne Zweifel in der sog. Let’s check-Funktion, einer Idee, an der ChessBase nach Aussage des Programmierers Mathias Feist etwa 2 Jahre arbeitete (vgl. auch TV Chessbase). Über einen eigens dafür eingerichteten Server können mit dem Computer erstellte Analysen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf dem Server werden zu jeder Stellung die besten drei Analysen gespeichert. Wer eine noch nicht analysierte Stellung auf diese Weise untersucht, hat die Möglichkeit, sie auf dem Let’s check-Server dauerhaft mit seinem Namen zu versehen (im Fritz-Jargon: «zu erobern»). Wird eine neue Analyse erstellt, die tiefgründiger ist als eine bereits gespeicherte, verdrängt sie diese, so dass die auf dem Server gespeicherten Untersuchungen im Laufe der Zeit immer präziser werden. Diese Analysen anderer Nutzer können im Gegenzug abgerufen und in die eigene Partie integriert werden.

.

Let’s check

Die Idee ist revolutionär: Der einzelne User kann auf seinem Privat-PC nur eine sehr geringe Menge an Zügen analysieren, besitzt er doch in der Regel nur eine oder zwei Engines, nur eine limitierte Hardware und vor allem nur begrenzte Zeit für eine Analyse. Doch wirft man alle diese Analysen in einen großen Topf und filtert die genauesten heraus, entsteht ein gewaltiger Wissenspool, zu dem jeder seinen Beitrag leisten und an dem jeder partizipieren kann. Dieses Prinzip des vernetzten Wissens, vergleichbar dem bekannten Internet-Nachschlagewerk Wikipedia, bietet dem Interessierten völlig neue Möglichkeiten. Man erhält Zugriff auf die Bewertungen anderer User und fremder Engines, kann von der eigenen Analyse abweichende Bewertungen vergleichen und dadurch zu neuen Ergebnissen oder zumindest zu neuen Ideen kommen, in welche Richtung man weiter analysieren könnte. Allerdings muss auch hier auf die zeitliche Einschränkung hingewiesen werden: Der Let’s check-Zugang mit Fritz 13 endet am 31. Dezember 2014.

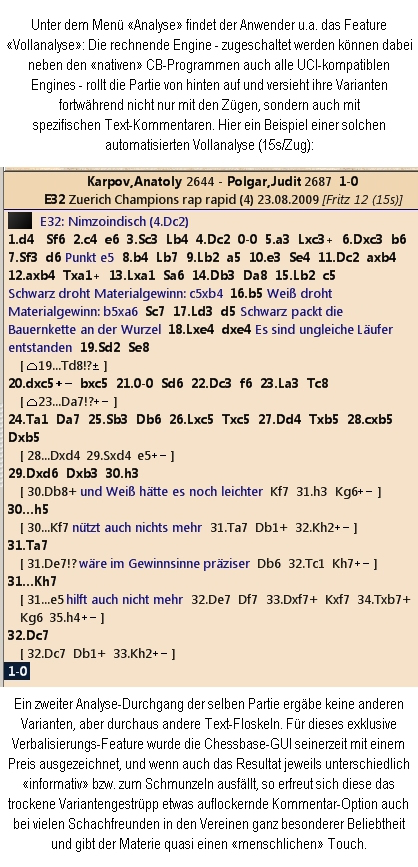

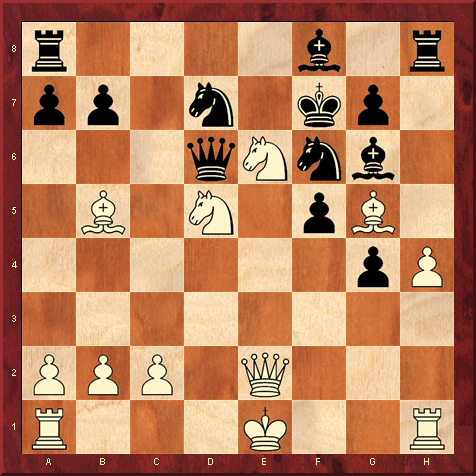

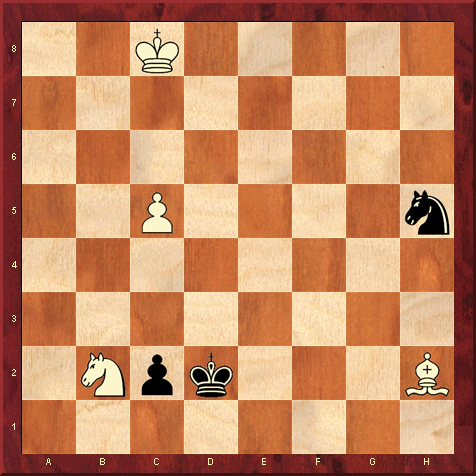

Als Beispiel habe ich eine der spektakulärsten Partien der Schachgeschichte gewählt, den Sieg des polnischen Meisterspielers Zukertort gegen den Engländer Blackburne beim Turnier von London 1883. Die Varianten und Bewertungen sind diejenigen der Let’s check-Analyse, ich habe lediglich das Diagramm eingefügt:

Zukertort,Johannes Hermann – Blackburne,Joseph Henry

London, 1883

1.c4 e6 0.19/20 2.e3 0.05/20 [2.Sf3 Sf6 3.Sc3 0.19/20 ; 2.d4 d5 3.Sf3 Houdini 2.0 w32 0.16/25 ; 2.d4 Sf6 3.Sf3 Deep Rybka 4 x64 0.13/22 ] 2…Sf6 0.13/19 [2…Sf6 3.d4 d5 0.05/20 ; 2…Sf6 3.Sc3 d5 Houdini 1.5 x64 0.10/21 ; 2…Sf6 3.Sc3 Sc6 Fritz 13 0.05/18 ] 3.Sf3 0.04/22 [3.Sf3 b6 4.Sc3 0.13/19 ; 3.Sc3 Le7 4.Sf3 Fritz 13 0.16/22 ; 3.Sf3 c5 4.d4 Houdini 2.0 x64 0.16/22 ] 3…b6 0.25/23 [3…d5 4.d4 c5 Houdini 1.5 x64 0.04/22 ; 3…c5 4.Le2 d5 Deep Rybka 4 x64 0.12/18 ; 3…d5 4.d4 Ld6 0.20/20 ] 4.Le2 [4.d4 Lb4+ 5.Sbd2 Houdini 2.0 x64 0.25/23 ] 4…Lb7 5.0–0 d5 6.d4 0.10/21 Ld6 0.04/23 [6…dxc4 7.Sc3 a6 Houdini 2.0 x64 0.10/21 ] 7.Sc3 0.08/20 [7.cxd5 exd5 8.Sc3 Stockfish 2.1.1 0.04/23 ] 7…0–0 [7…0–0 8.cxd5 exd5 Houdini 1.5 w32 0.08/20 ] 8.b3 Sbd7 9.Lb2 De7 10.Sb5 Se4 11.Sxd6 cxd6 12.Sd2 Sdf6 13.f3 Sxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Lxc4 d5 16.Ld3 Tfc8 0.97/24 17.Tae1 [17.a4 a5 18.Tfc1 Deep Fritz 10 0.83/19 ] 17…Tc7 18.e4 Tac8 19.e5 Se8 20.f4 g6 1.32/18 21.Te3 [21.Te3 Sg7 22.g4 Deep Fritz 10 1.32/18 ; 21.g4 f5 22.gxf5 0.96/26 ; 21.g4 f5 22.g5 Fritz 13 0.82/22 ] 21…f5 22.exf6 Sxf6 23.f5 Se4 24.Lxe4 dxe4 3.09/18 25.fxg6 [25.fxg6 Deep Fritz 10 3.09/18 ; 25.fxg6 h5 26.Tf7 Fritz 13 3.35/23 ] 25…Tc2 26.gxh7+ Kh8 27.d5+ 7.65/16 e5 14.45/18 [27…Txb2 28.Dxb2+ e5 Fritz 13 7.65/16 ]

28.Db4 12.25/12 [28.Db4 Deep Fritz 10 14.45/18 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Fritz 13 13.52/19 ; 28.Db4 Te8 29.Tf8+ Houdini 2.0 x64 12.75/15 ] 28…T8c5 299.89/14 [28…Te8 29.Tf8+ Dxf8 Fritz 13 12.25/12 ] 29.Tf8+ 299.91/9 [29.Tf8+ Dxf8 30.Lxe5+ Fritz 13 299.89/14 ] 29…Kxh7 299.92/13 [29…Dxf8 30.Lxe5+ Dg7 Fritz 13 299.91/9 ] 30.Dxe4+ [30.Dxe4+ Kg7 31.Tg8+ Fritz 13 299.92/13 ] 30…Kg7 299.93/15 31.Lxe5+ 33.16/15 [31.Tg8+ Kxg8 32.Dg6+ Fritz 13 299.93/15 ] 31…Kxf8 [31…Kxf8 32.Lg7+ Kg8 Fritz 13 33.16/15 ] 32.Lg7+ Kg8 [32…Kg8 33.Dxe7 Tc1+ Fritz 13 299.82/13 ] 33.Dxe7 1–0

Wie man sieht, sind sich die Engines über das Damenopfer 28.Db4 völlig einig, während es zuvor einige Meinungsverschiedenheiten gibt. Im 17. Zug ließ ich meine Engine (Fritz 13) eine Daueranalyse durchführen. Wie schon Deep Fritz 10 in der vorgefundenen Analyse plädierte auch mein Fritz 13 für 17.a4:

Nach einiger Zeit rückte meine Analyse an die erste Stelle und verdrängte die dort zuvor befindliche Analyse des Users Oldlittemaster.

Damit kommen wir zur Frage der Zielgruppe. Let’s check ist ein Werkzeug für ambitionierte Spieler und Trainer, die sich über die neuesten Entwicklungen der Eröffnungstheorie auf dem Laufenden halten oder einfach möglichst tiefgründige Analysen anfertigen wollen. Dem Gelegenheitsspieler bietet die Funktion dagegen wenig: Wer lediglich seine Partien verwalten oder eine schnelle Fehlerüberprüfung durchführen möchte, kommt gut ohne Let’s check aus.

.

Fazit

Fritz 13 realisiert mit seiner neuen Let’s check-Funktion eine Neuerung, die den für die Anwenderschaft zentralen Bereich der Partieanalyse innovativ weiterbringen wird. Ansonsten wird gegenüber Fritz 12 wenig Weiterführendes geboten. Wer hingegen noch keine oder nur eine ältere Programm-Version hat, kann beim neuesten Chessbase-Kind unbesorgt zugreifen.

Wenn das Handbuch schreibt, die Let’s check-Funktion werde «die Schachwelt auf Jahre in Bewegung halten und revolutionieren», so sind dies große Worte. Dennoch hat mich das Konzept und die Umsetzung überzeugt. Es ist meines Erachtens sehr zu begrüßen, dass nach vielen Verbesserungen, die in den vergangenen Versionen von Fritz auf dem Gebiet der Multimedia und des Onlineschachs vorgenommen wurden, nun eine Neuerung realisiert wurde, die den zentralen Bereich der Partieanalyse substantiell weiterbringen wird.

Über diese Innovation hinaus bietet Fritz 13 wenig Neues, so dass das Programm für einen Besitzer von Fritz 12, der Let’s check nicht benötigt, kein Pflichtkauf ist. Wer noch keine oder nur eine ältere Fritz-Version besitzt, kann dagegen beim neuesten Kind des Hauses ChessBase unbesorgt zugreifen. ■

Fritz 13, DVD-Schach-Software, ChessBase, ISBN 978-3-86681-250-5

.

.

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Chessbase: «Corr Database 2011»

.

Qualitätsvolles historisches Kompendium des Fernschachs

Walter Eigenmann

.

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Die etwas älteren Semester unter den Freunden des internationalen Wettkampf-Fernschachs erinnern sich noch an Zeiten, da hatte das Correspondence Chess ein gänzlich anderes, einige meinen: ein sympathischeres Gesicht als heute. Es war die Zeit der persönlichen Partien-Karteien und der schönen Briefmarken, auch die Zeit der dicken Variantenkoffer und der unleserlichen Handschriften, die Zeit der monatelangen Zugübermittlung und des freundschaftlichen Briefwechsels, die Zeit des stundenlangen Ausprobierens von vielversprechenden Opferkombinationen mit mehreren Schachbrettern gleichzeitig auf dem heimischen Stubentisch…

Doch das sind schon seit langem Tempi passati, bestenfalls schöne Nostalgie. Denn erfolgreiches Fernschach, und spiele es sich auch nur national ab, sieht heutzutage gänzlich verändert aus. Es kommt längst daher in Gestalt des modernen PC: An die Stelle der Postkarte sind zahlreiche Schach-Mail-Server getreten, die (auch Online-)Partienverwaltung übernehmen spezielle Archivierungsprogramme, und sogar durch das immer wieder frisch wuchernde Taktik-Gestrüpp hilft dem Spieler mittlerweile extrem starke Schach-Software, die imstande ist, jedem Großmeister Paroli zu bieten.

Und schließlich die unverzichtbare Eröffnungs- bzw. Partien-Sammlung, die man früher mühsam mittels themenverwandten Zeitschriften, Loseblatt-Kompendien und natürlich umfangreichen Schachbibliotheken zusammenzustoppeln pflegte? Sie ist schon seit Jahren ersetzt durch systematisch gepflegte, hinsichtlich Spieler- wie Turnier-Namen vereinheitlichte Datenbanken – beispielsweise die «Corr Database» des deutschen Schachsoftware-Herstellers Chessbase.

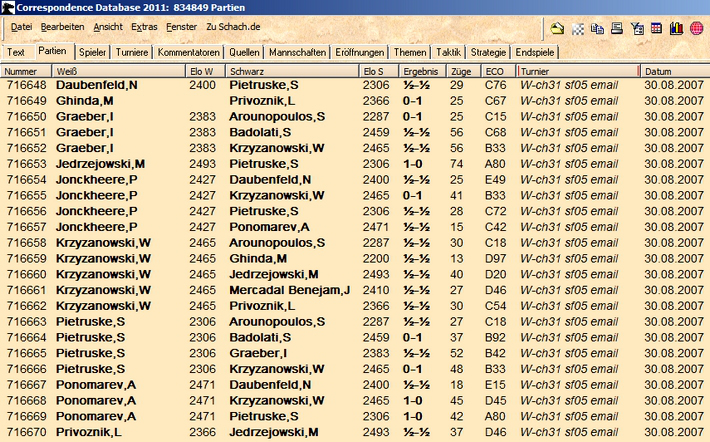

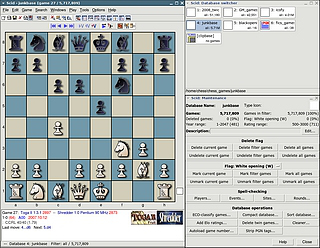

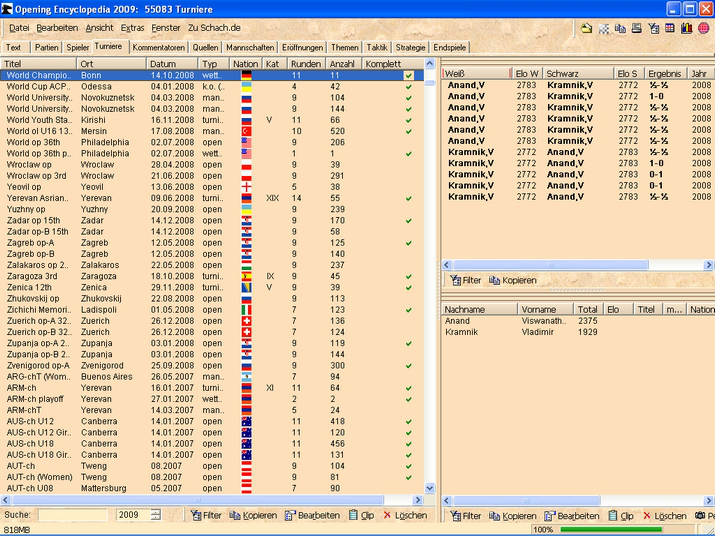

Screenshot der über 834’000 Games umfassenden «Corr»-Partienliste mit ihren vielfältigen Sortier- und Such-Optionen

Die neue «Corr Database 2011»-DVD aus der Hamburger Softwareschmiede knüpft hinsichtlich Konzeption und Handling nahtlos an ihre Vorgängerinnen an, umfasst aber inzwischen mehr als 834’000 Fernschach-Partien. Der Zeitraum aller archivierten Partien erstreckt sich dabei über 206 Jahre; das erste (unvollständige, mit Sicherheit via Post oder Telegraphie ausgetragene) Game (eines Friedrich Von Mauvillon gegen einen N.N.) datiert aus dem Jahre 1804, die jüngste Partie stammt vom April dieses Jahres (eine auf dem ICCF-Server via E-Mail gespielte Begegnung zwischen den beiden Franzosen Dejonckheere und Jacon).

Die Sammlung beinhaltet nun Partien von nicht weniger als 79’000 Spielern aus über 50’000 Turnieren, wobei praktisch alle relevanten Wettkämpfe und Matches enthalten sind, von den historischen Weltmeisterschaften bis zu den modernen ICCF-Thematurnieren, von den weltweiten FS-Olympiaden bis runter zu nationalen Mannschaftskämpfen.

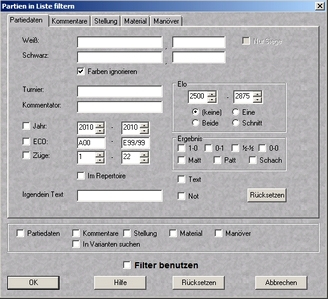

Die Installation der insgesamt 531 Megabyte schweren DVD gestaltet sich einfach und voraussetzungslos: Nach «setup.exe», «Sprache wählen» und einem Computer-Neustart hat man den kostenlos mitgelieferten «Chessbase Reader 9.0» auf dem Desktop, womit dann in der «Corr Database 2011» direkt ab DVD (oder nach entspr. Dateien-Kopieren auf der Harddisk) gesurft werden kann. Dabei liest der CB-Reader nicht nur das hauseigene CBH/CBF-, sondern auch das international verbreitete PGN-Format. Mit verschiedenen Such-Masken lässt sich dann komfortabel recherchieren und filtern, etwa spezifische Kommentare, Stellungen und Materialverhältnisse, oder sogar nach detaillierten Figuren-Manövern suchen. Wen’s nach noch weitergehenden Datenbank-Techniken (z.B. Doubletten-Suche, Varianten-Statistik u.a.) gelüstet, der kann sich im Netz auch leistungsstarke Freeware-Programme wie z.B. «Scid» runterladen oder dann zu (nicht gerade billiger) Software wie beispielsweise «Chess Assistant» oder «ChessBase» greifen, die bezüglich Partien-Handling keine professionellen Wünsche mehr offen lassen; mit ihnen lassen sich dann Partiensammlungen wie die «Corr Database 2011» archivieren, systematisieren, katalogisieren, sortieren, selektieren, online recherchieren und aktualisieren.

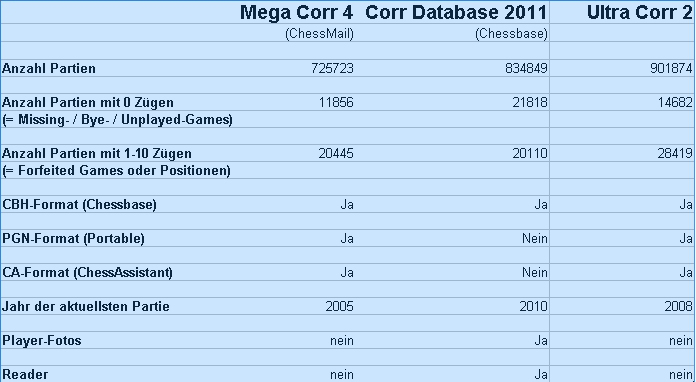

Konkurrenz erwuchs der Hamburger «Corr» schon seit ihrer Erstauflage im Jahre 1997 – damals «Corr Nr. 1» genannt – immer mal wieder von zwei weiteren kommerziellen Fernschach-Datenbanken, nämlich der bis vor einigen Jahren von ChessMail (Tim Harding) vertriebenen «Mega Corr» sowie der seinerzeit ebenfalls recht verbreiteten «Ultra Corr» aus dem gleichen Haus. Interessant ist ein direkter Vergleich einiger wichtiger «Features» dieser drei Bases bzw. ihrer zurzeit aktuellen Versionen:

Etwas unschön springt hier der relativ hohe Anteil von sog. «Bye»-Partien in der «Corr Database» ins Auge – doch das hat durchaus nachvollziehbare Methode: Die Hamburger Sammlung legt besonderen Wert auf chronologische Vollständigkeit, wodurch der Leser gerade aufgrund dieser Null-Züge- bzw. Forfait-Partien die betroffenen Turniere und Begegnungen schachhistorisch lückenlos rekonstruieren kann. (Im Hinblick aufs Eröffnungsstudium sind sie allerdings nur lästige Datenleichen…)

Ein Blick auf die Aktualität weist die Chessbase-Sammlung als die weitaus modernste aus (auch wenn man über die Namensgebung angesichts der jüngsten Partie, die aus dem Frühjahr 2010 stammt, geteilter Meinung sein kann…). Wer hinsichtlich neuesten Partien- bzw. Eröffnungsmaterials wöchentlich auf dem Laufenden sein will, kommt ohnehin bei keiner der drei genannten Sammlungen darum herum, sich im Internet die entsprechenden Free-Downloads zu besorgen; zwei seit Jahren erste Adressen sind diesbezüglich TWIC (Nahschach) und das ICCF-Game-Archiv (Fernschach). Eine riesige Fülle von Schachpartien jeder Art und Qualität findet sich außerdem bei dem bekannten Online-Sammler Lars Balzer.

Die «Corr Database 2011» setzt die gepflegte Tradition des Hauses Chessbase in Sachen Datenbanken fort; auch diese DVD weist Sorg- und Vielfalt in der Partien-Zusammenstellung, Schnelligkeit der Software, hoher Grad der Vereinheitlichung von Spieler- und Turniernamen, differenzierte Filter-Optionen, einen beachtlichen Anteil von hochstehenden Kommenta(to)ren sowie das typische aufgeräumte Erscheinungsbild aller CB-Bases von «Fritz» übers «CB-Magazin» bis hin zur 4-Millionen-«Megabase» auf. Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein spezielles «Fernschach-Lexikon», das ca. 71’000 Spieler umfasst.

Als bescheidene technische Voraussetzungen für ein flottes Arbeiten mit der Datenbank nennt Chessbase einen Pentium PC mit Windows XP, 32 MB Hauptspeicher, 350 MB Harddisk-Bedarf sowie den bereits erwähnten, gratis mitgelieferten CB-Reader9.

.

Bliebe noch die Frage, ob der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis dieser DVD von 80 Euro gerechtfertigt ist. Denn wer als nur gelegentlicher «Hobby-Korrespondenzler» nach neuen FS-Partien sucht, der wird heutzutage problem- und kostenlos fündig auch im Internet mit seinem Überangebot an Open-Source-Lösungen und Freeware-Materialien.

Wer als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht, zweitens auf statistisch verlässliches Material hinsichtlich prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist und drittens ein sorgfältig aufbereitetes, in den Details vereinheitlichtes Partien-Kompendium sucht, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um diese über Jahre hinweg sorgfältig begleitete «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Wer hingegen als seriöser Wettkampf-FS-Spieler auf internationalem Niveau erstens den eröffnungshistorisch kompletten Überblick sucht und dabei zweitens auf statistisch verlässliches Material betreffend prozentualer Auswertungen der Systeme und Varianten angewiesen ist, der wird gerade in dem Nischenmarkt Fernschach-Software um die hervorragend aufbereitete, über Jahre hinweg sorgfältig begleitete und in den Daten-Details wohltuend vereinheitlichte «Corr Database 2011» schwerlich herumkommen; Sie ist sicher die zurzeit beste käufliche Datenbank in dieser Kontinuität, Systematik und Qualität des Handlings.

Für die Hamburger Software-Köche scheint die «Corr» jedenfalls nicht auf den Massenmarkt des schachlichen Fast-Food zu zielen; dafür ist das ganze Mahl wohl zu teuer angerichtet. Angesprochen ist vielmehr der FS-Gourmet, der sich dies exquisite Partien-Menü auch was kosten lässt… ■

Corr Database 2011, 834’000 Fernschach-Partien, DVD-ROM, 531 MB, Chessbase Hamburg

.

.

Lesen Sie zum Thema «Fernschach» auch unser Interview mit dem

internationalen Fernschach-Großmeister Arno Nickel !

.

.

Die beliebtesten Programme bei Schachspielern

.

Das eiserne Triumvirat: Fritz – Rybka – Shredder

Walter Eigenmann

.

Über 5’000 Votes verzeichnete die große Schach-Umfrage, welche das «Glarean Magazin» anfangs Oktober letzten Jahres gestartet hatte. Der zweimonatige, anonym durchgeführte Poll thematisierte dabei die vier Aspekte:

A) «Meine 3 Lieblings-Schach-Programme sind…»

B) «Ich benütze meine Schach-Software hauptsächlich für…»

C) «Meine 3 Lieblings-Schach-Oberflächen sind…»

D) «Ein Schachprogramm darf kosten…».

Dank einerseits verschiedener nationaler sowie zahlreicher regionaler Schach-Verbände, welche auf diese User-Befragung hinwiesen – wodurch weite Kreise des «Vereins-Schachs» in Deutschland, Österreich und der Schweiz angesprochen werden konnten -, aber auch zweitens aufgrund des hohen Interesses in der einschlägigen (Computer-)Schach-Szene im Internet erreichte diese «Schach-Volksabstimmung» dabei nicht nur internationale Verbreitung weit über den deutschsprachigen Raum hinaus, sondern auch einen recht guten «Profile-Mix» der teilnehmenden Schachspieler. Insofern dürfen die Ergebnisse der Befragung einige Repräsentanz beanspruchen, jedenfalls aber ist sie die zurzeit einzige Anwender-Konsultation mit dieser Thematik, die bislang mit solchem Umfang und in dieser Differenziertheit innerhalb der aktiven Schachwelt organisiert wurde.

Die folgenden Infos verstehen sich nicht als detaillierte Analyse, sondern beschränken sich auf ein paar Stichworte und auf die Trends, wie sie sich in den vier «Rankings» zeigen. Darüber hinaus ist wie jede Umfrage auch diese viel zu grob, um ein differenziertes Bild der mittlerweile so unübersehbaren wie buntschillernden Computerschach-Welt zu zeichnen – ganz abgesehen von den veralteten und hier ausgeklammerten, aber in Nischen noch immer nostalgisch gepflegten Urahnen der Szene, nämlich den eigentlichen Schachcomputern.

Darüber hinaus ist sich der Autor natürlich bewusst, dass neben den zahlreichen gestellten Fragen noch viele andere Aspekte des Themas – Internet-Schach-Clients, Pocket-Programme, Anzahl Prozessoren u.a. – hätten integriert werden können, doch es galt, einigermaßen die Balance zwischen der Geduld der Votierenden einerseits und dem Anspruch auf Vollständigkeit andererseits zu finden…

An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich allen Schachspielern gedankt, die sich die Zeit nahmen, durch die vier Poll-Rubriken zu klicken!.

.

.

A) — «Rybka» das Lieblingsprogramm der Schachspieler

Ein Viertel aller Voten entfiel bei der Frage nach den drei Lieblings-Schachprogrammen auf die Engine «Rybka». Damit verdrängte, allerdings nur hauchdünn, diese zurzeit spielstärkste Software überraschend den jahrelang unumstrittenen Liebling der internationalen Schachszene, nämlich «Fritz», auf den zweiten Rang. Ziemlich beliebt ist aber auch bzw. nach wie vor der Drittplatzierte «Shredder».

Hinter diesem mittlerweile schon lange etablierten Triumvirat bereits deutlich abgeschlagen rangiert mit «Hiarcs» das vierte kommerziell vertriebene Programm.

An der Spitze aller Freeware-Programme steht «Glaurung/Stockfish», das sich sogar vor die beiden in der Computerschach-Szene seit Jahren bekannten und eher im englischsprachigen Raum verbreiteten, seinerzeit aber auch hierzulande vielgesehenen kommerziellen Engines «Zappa» und «Chessmaster» schieben konnte.

Keine Rolle mehr im sich schnell drehenden Engine-Zirkus spielen offenbar solche einst klangvollen Namen wie «Spike», «Pro Deo», «Loop», «Sjeng» oder «Chess Tiger». Andererseits kann sich ein Winboard-Dinosaurier wie «Crafty» noch immer recht gut halten in der Gunst der schachspielenden Anwenderschaft.

.

.

Programm/Engine Votes1 Prozent2

.

01. Rybka 406 25%

02. Fritz 403 24%

03. Shredder 322 19%

04. Hiarcs 78 5%

05. Glaurung/Stockfish 69 4%

06. Zappa 59 4%

07. Fruit/Toga 51 3%

08. Chessmaster/TheKing 46 3%

09. Junior 35 2%

10. Naum 35 2%

11. Crafty 30 2%

12. Bright 18 1%

13. ProDeo 18 1%

14. Thinker 13 1%

15. Sjeng 12 1%

16 Spike 10 1%

.

(Weitere Nennungen: Loop, Genius, Hermann, Jonny, Goliath u.a.)

1(mindestens 10) 2(auf-/abgerundet)

.

B) — Hauptzweck: «Analyse der eigenen Partien»

Die Analyse von eigenen Partien als wichtigster Verwendungszweck von Schachsoftware wurde von der überwältigenden Mehrheit (fast einem Drittel der insgesamt 1’505 Votes in dieser Rubrik) genannt – ein Umfrage-Ergebnis, das nicht erstaunt. Weit weniger häufig werden «Rybka»&Co. zur Begutachtung fremder Games eingesetzt (13%). Am dritthäufigsten trifft man das Spiel im Internet mittels Schachsoftware an.

Erstaunlich ist, dass zahlreiche Schachspieler noch immer persönlich gegen die 3000-Elo-Taktik-Aliens antreten (10%), während die relativ häufige Zuhilfenahme von Software beim Fernschach-Spielen nicht überrascht (9%).

.

Verwendungszweck Votes Prozent

.

01. Analyse eigener Partien 450 30%

02. Analyse fremder Partien 199 13%

03. Spielen im Internet 195 13%

04. Spielen gegen den Computer 143 10%

05. Fernschach-Spielen 140 9%

06. Lösen von Schachproblemen 91 6%

07. Schachturniere unter Programmen 79 5%

08. Schachlernen oder -lehren 78 5%

09. Schachwissenschaftliche Zwecke 38 3%

10. Spielen auf dem Handy 33 2%

11. Schachhistorische Zwecke 26 2%

12. Schachturniere unter Menschen 20 1%

.

(Weitere Nennungen: Schachprogrammierung, Eröffnungstheorie u.a.)

.

C) — Lieblings-Oberfläche: «Fritz»

Mit deutlichem Vorsprung erkürten die Abstimmer «Fritz» zu ihrem Lieblings-Interface; über ein Drittel aller Votes hier vereinte das Chessbase-Flaggschiff auf sich. Am zweithäufigsten mit immer noch stattlichem Anteil von fast 20% wurde «Shredder» gewählt, den dritten Rang nimmt die Freeware-Oberfläche «Arena» ein.

Beachtlich ist, dass sich das noch relativ junge Schach-GUI «Aquarium» von Convekta noch vor dem langjährigen und kostenlosen «Scid» platziert, während der ebenso traditions- wie Feature-reiche «ChessAssistant» offenbar nur eine marginale Rolle spielt; kaum mehr benutzt werden auch die kostenlos downloadbaren Interfaces «José» und «Winboard». Endgültig von der Bildfläche der Praxis verschwunden sind inzwischen GUIs wie «Chesspartner»/Lokasoft oder «ChessGenius».

.

Programm/GUI Votes Prozent

.

01. Chessbase/Fritz 454 35%

02. Shredder 242 19%

03. Arena 157 12%

04. Chessbase/Datenbank 154 12%

05. Aquarium 90 7%

06. Scid 64 5%

07. Chessmaster 41 3%

08. Winboard 38 3%

09. ChessAssistant 26 2%

10. Jose 16 1%

.

(Weitere Nennungen: Chesspartner, ChessGenius u.a.)

.

D) — Wie teuer darf Schach-Software sein?

Auf die Frage, wie viel ein Schachprogramm kosten darf, ergab sich überraschenderweise ein recht hoher Anteil von Schachspielern, die relativ viel für solche Software zu investieren bereit sind, und etwa jedem siebten User ist der Preis egal, solange das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Als ungefährer Richtwert kann aber offenbar wohl von einem breit akzeptierten Preis eines Schachprogrammes von ca. 50 Euro ausgegangen werden. Nicht berücksichtigt wurde dabei die Frage des Preisunterschiedes von Single- und Multi-Prozessoren-Software.

.

.

Preis Votes Prozent

.

01. 40-70 Euro 227 36%

02. 20-40 Euro 165 26%

03. Egal (bei gutem Preis-

Leistungs-Verhältnis) 86 14%

04. 70-120 Euro 52 8%

05. 10-20 Euro 43 7%

06. 0 Euro 36 6%

07. Über 120 Euro 12 2%

.

(Weitere Nennungen: Bis 50 Euro, 1CPU=50 Euro, u.a.)

.

.

.

.

.

12. Version des Schachprogramms «Fritz»

.

Schach-Paket «für die ganze Familie»

Walter Eigenmann

.

Es war vor bald 20 Jahren, da geschah in der Hamburger Software-Firma Chessbase Einflussreiches für die Welt des Schachs. 1991 brachten der Physiker Matthias Wüllenweber, der Informatiker Mathias Feist, der Wissenschafts-Journalist Frederic Friedel und der Programmierer Frans Morsch eine Engine (inkl. User-Interface) auf den Markt, die sich anfänglich «Quest» nannte, und die heute weltweit zum Synonym überhaupt für das gesamte Computerschach avanciert ist: «Fritz».

Es war vor bald 20 Jahren, da geschah in der Hamburger Software-Firma Chessbase Einflussreiches für die Welt des Schachs. 1991 brachten der Physiker Matthias Wüllenweber, der Informatiker Mathias Feist, der Wissenschafts-Journalist Frederic Friedel und der Programmierer Frans Morsch eine Engine (inkl. User-Interface) auf den Markt, die sich anfänglich «Quest» nannte, und die heute weltweit zum Synonym überhaupt für das gesamte Computerschach avanciert ist: «Fritz».

In den Schachvereinen landauf, landab ist, wie jeder aktive Spieler bestätigen kann, der Spruch längst in den Volksmund erhoben worden: «Muss ich mir zuhause mit Fritz anschauen!» Denn professionelle Programmierung, breiteste Produkte-Palette und (last but not least) gerissene Marketingstrategien (bis hin zum Einbezug der großen nationalen Schachverbände und zum Sponsoring international-spektakulärer Man-vs-Machine-«Zweikämpfe») haben dies Chessbase-Flagschiff zum unumstrittenen Software-Marktleader in der gesamten Schachwelt gemacht, auch wenn «Fritz» als seinerzeit spielstärkste Engine inzwischen von anderen Programmen abgelöst wurde.

Seit einigen Wochen feiert nun «The World’s Leading Chess Software Company» (Washington Post) das Dutzend-Jubiläum ihrer wohl einträglichsten DVD: «Fritz Twelve» ist erschienen.

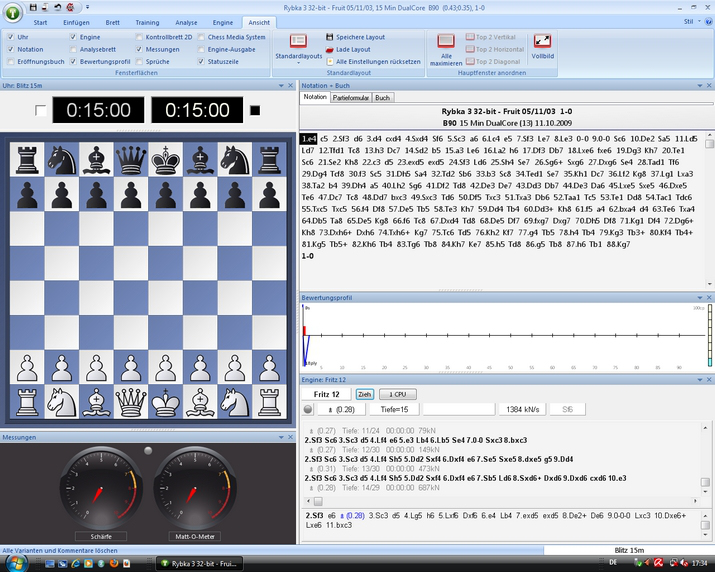

Die neue «Fritz»-Oberfläche mit Notationsfenster, Uhr, Bewertungsprofil, Engine-Output und Messungsanzeiger

.

Wie trendig Chessbase auch nach fast 20 Jahren noch immer auf den Markt hin programmiert, wie smart die Leute um Chessbase-Chef Wüllenweber den Mainstream lesen, umsetzen und vermarkten, zeigt sich dem Anwender augenblicklich nach der «Fritz»-Installation. Nicht mehr das altvertraute, mittlerweile etwas verstaubte, teils eher unübersichtliche Outfit der Fritze 5 bis 11 blickt einem da entgegen, nun dominiert den Monitor der von Bill Gates’ Microsoft weltweit unlängst zum Quasi-Standard erhobene und inzwischen weitgehend etablierte «Office-07»-Look des sog. «Ribbon-Menu-Controllings»:

.

Microsoft-«Office» lässt grüßen

Ein so bekannt Feature-reiches Schachprogramm wie «Fritz» tut gut daran, seine vielfältigen Menüs möglichst kompakt und sinnvoll strukturiert zu verpacken; insofern ist nur zu begrüßen, dass Chessbase auf diese neue Windows-«Vorgabe» aufgesprungen ist. Die GUI macht einen sichtlich aufgeräumteren, hierarchisch klaren Eindruck, es lässt sich unter dieser Multifunktionsleiste – nach der unvermeidlichen Einarbeitungszeit – jetzt eindeutig flotter hantieren. (Auch wenn man halt anfänglich ein paar Mal vergeblich – wie jahrelang gewohnt – auf F10 statt auf F11 drückt, bis die neue Partie der Datenbank erscheint…) Diese kräftig geliftete, nun sehr kompakt wirkende, farblich beeinflussbare Anordnung aller Fritz-Funktionen und -Steuerelemente wertet das aktuelle Interface zweifellos auf.

Die neuen «Messgeräte»

Das rundum aufgefrischte Outfit ist sicher die wichtigste Novität des zwölften «Fritz», besonders augenfällig sind aber auch zwei neue Features: Der sog. «Schärfemesser», dessen Grafik anzeigt, ob die gerade gespielte Partie in taktisch ruhigen oder eher kombinationsreichen Gewässern fährt, sowie das «Matt-o-Meter», das (ebenfalls via Armaturen-Zeiger) dokumentieren soll, ob die Stellung etwa gar nach Matt «riecht» (Bild links).

Das rundum aufgefrischte Outfit ist sicher die wichtigste Novität des zwölften «Fritz», besonders augenfällig sind aber auch zwei neue Features: Der sog. «Schärfemesser», dessen Grafik anzeigt, ob die gerade gespielte Partie in taktisch ruhigen oder eher kombinationsreichen Gewässern fährt, sowie das «Matt-o-Meter», das (ebenfalls via Armaturen-Zeiger) dokumentieren soll, ob die Stellung etwa gar nach Matt «riecht» (Bild links).

Kenntnisreiche bzw. erfahrene Anwender mögen solche GUI-Spielereien mit einigem Recht als verzichtbare Kinkerklitzchen abtun, doch Schach-(Software-)Newbies können derartige Accessoires durchaus hilfreich-informativ zur Seite stehen, wenn’s darum geht, abstrakte schachliche Zusammenhänge plastisch-real rüberzubringen.

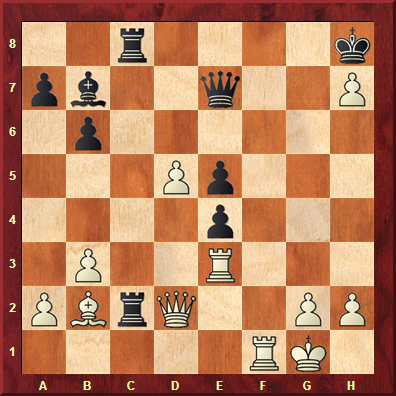

Professionelle Grafik

Ebenfalls weniger für die Großmeister-Szene denn für die abertausend gewöhnlichen Schach-Sterblichen wurden die meisten übrigen, teils äußerst ästhetischen, wenngleich ein betont leistungsfähiges Hardware-Equipment voraussetzenden Grafik-Ingredienzen dieses Schach-Pakets entwickelt. Da wären (nach wie vor) zu nennen das «Magische Auge» (Bild rechts), ein dreidimensionaler «Laserstrahl», der optisch verblüffend die Rechenvorgänge des Programmes visualisiert; die realistisch gestalteten Schach-Räume wie z.B. die «Englische Bibliothek» (Bild unten); oder etwa das «Chess-Media-System» mit seiner schachlich integrierten Audio-&Video-Unterstützung.

Ebenfalls weniger für die Großmeister-Szene denn für die abertausend gewöhnlichen Schach-Sterblichen wurden die meisten übrigen, teils äußerst ästhetischen, wenngleich ein betont leistungsfähiges Hardware-Equipment voraussetzenden Grafik-Ingredienzen dieses Schach-Pakets entwickelt. Da wären (nach wie vor) zu nennen das «Magische Auge» (Bild rechts), ein dreidimensionaler «Laserstrahl», der optisch verblüffend die Rechenvorgänge des Programmes visualisiert; die realistisch gestalteten Schach-Räume wie z.B. die «Englische Bibliothek» (Bild unten); oder etwa das «Chess-Media-System» mit seiner schachlich integrierten Audio-&Video-Unterstützung.

Die Spielstärke des neuen Fritz

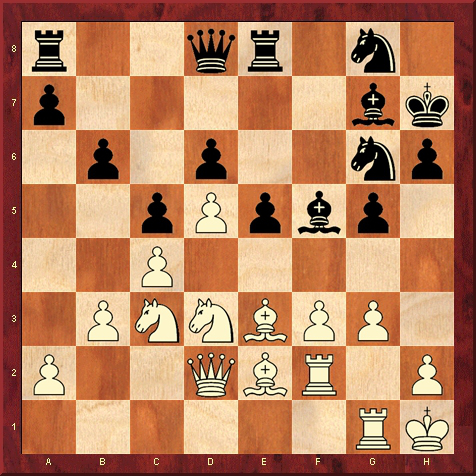

Es lassen sich unschwer Stellungen finden, die «Fritz 12» weitaus besser liegen als seinen Vorgängern, was den Eindruck erwecken könnte, die Engine hätte bezüglich Spielstärke kräftig zugelegt. Um nur drei Exempel zu statuieren, bei denen die neue Engine mehr oder weniger sofort durchblickt, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Programmen:

Stellung 1 (Lloyd-Ling, CorrGame 2000):

17. 0-0-0 ! Sxd5 18. Lc4 S7b6 19. Txd5 Sxd5 20. Td1 Dxe6 21. Lxd5 Dxd5 22. Txd5 +-

.

Stellung 2 (Napolitano-Kjellander, CorrGame 1956)

20. h4!! gxh4 21. g4 Ld7 22. Th2 (Var) De7 23. g5 (mit Angriff)

.

Stellung 3 (Studie: Pospisil 2000)

1. c6!! c1=D 2. c7 Dc6 3. Le5 Ke2 4. Kb8 Db5+ 5. Ka7 Dc6 6. Kb8 Db6+ 7. Kc8 De6+ 8. Kb8 Db3+ 9. Ka7 Da3+ 10. Sa4 Dxa4+ 11. Kb7 (remis)

.

Wenn hier «Fritz 12» also glänzt, so widersprechen diesem positiven Eindruck allerdings sämtlichen anderen Testergebnisse, wie sie die einschlägige Computerschach-Szene über die neueste Engine bislang gesammelt hat. Diesen Messungen zufolge dürfte «Twelve» bezüglich seiner Turnier-Performance in etwa gleich stark wie der Vorgänger sein; leider keine signifikante Verbesserung also. Damit entfällt für so manchen Computerschach-Freund ein ganz wesentliches Kaufargument.

Wer darüber jedoch nun in Wehklagen ausbricht, der klagt auf extrem hohem Niveau. Denn ob der allgemeinen Diskussion über vermeintliche oder tatsächliche «Spielstärke» vergisst man leicht, dass Fritz 12» und mit ihm zahlreiche andere Programme inzwischen 99,99 Prozent aller Schachfreunde weltweit chancenlos lassen, und für die allermeisten Turnierspieler bis hinauf zum Großmeister stellt sich heutzutage allenfalls die Frage, ob sie von «Fritz 12» in 35 Zügen oder von noch stärkeren Engines bereits in 30 Zügen besiegt werden…

Üppige Grafik, ästhetische Schach-Räume, aber auch Ressourcen-Fresser: Die «Englische Bibliothek» in «Fritz 12»

Dies dokumentiert übrigens eine weitere, bereits mit «Fritz 11» eingeleitete konzeptionelle Ausrichtung dieser Chessbase-Software, nämlich die offensichtlich endgültige Verabschiedung vom jahrelang als sakrosankt definierten Diktat der Performance-Progression. Einfacher gesagt: Fritz scheint nicht mehr in die Tiefe, sondern in die Breite gesteuert zu werden. «Breite» durchaus auch im Sinne von Breitensport; nicht mehr für die «Engine-Freaks» programmiert man in Hamburg, sondern «für die ganze Familie»; es soll offensichtlich für den Schachspieler jeder Couleur etwas dabei sein.

Ob Chessbase damit der Not gehorcht – sprich: das programmiertechnische Knowhow erschöpft ist – oder dem eigenen Triebe, darüber darf man spekulieren. Fest steht, dass das schachliche “Drumherum» des Software-Paketes «Fritz» nach wie vor seinesgleichen sucht, auch in der kommerziellen Szene. Die integrierten Fritz-Highlights sind geläufig:

Ob Chessbase damit der Not gehorcht – sprich: das programmiertechnische Knowhow erschöpft ist – oder dem eigenen Triebe, darüber darf man spekulieren. Fest steht, dass das schachliche “Drumherum» des Software-Paketes «Fritz» nach wie vor seinesgleichen sucht, auch in der kommerziellen Szene. Die integrierten Fritz-Highlights sind geläufig:

– Umfangreiche Partien-Datenbank: Die aktuell mitgelieferte CBH-Sammlung umfasst nun 1,5(!) Millionen Partien, und zwar hochwertig komponiert mit zahllosen Themen-, Taktik-, Endspiel- und Eröffnungsschlüsseln. Hinzu kommt ein qualitatives «Opening Book» aus der Großmeister-Praxis mit diversen Statistik-Komponenten

– Diverse Trainings-Optionen: Auch in den neuen Fritz wurde wieder eine Fülle an Features reingepackt wie mehrstündige Videolektionen, automatische Spielstärke-Anpassung, Handicap- und Coach-Optionen, Eröffnungsstatistik, Zugerklärung, verschiedene Traningsmodule, automatische Partien-Analyse, diverse Sparring-Funktionen etc.

– Multimediale Komponenten: Sprache und Musik sind abermals aufgepeppt worden, ebenso die Sprüche-«Kommentare» des Kabarettisten Matthias Deutschmann, die integrierte Text-Partiekommentierung, sowie (wie erwähnt) eine Fülle sehr attraktiver «Raum»-Graphiken und (3D-)Brett-Outfits. Nebenbei interessant mag außerdem für entsprechende Liebhaber sein, dass «Fritz» die Schach-Derivate «Chess 960» und «Räuberschach» für das exotische Spiel zwischendurch offeriert.

– Schach-Server-Zugang: Sie ist das ganz besondere Aushängeschild von Fritz, diese Live-Plattform www.schach.de, deren einjähriges Gratis-Abo ein «Fritz»-Käufer automatisch erhält. Neu gibt’s nun noch einen Premium-Account obendrauf: Ohne weitere Verpflichtung oder Kosten lassen sich jetzt auf dem «weltgrößten Schachserver» (Chessbase) exklusvie Audio-Kommentare bei Spitzenturnieren, Live-Trainings-Events, Großmeister-Simultane und Schach-TV-Sendungen genießen.

Erfolgreiches Rundum-Paket

Fazit: «Fritz» hat sich, mit seiner ganzen Unmenge an graphischen Accessoires – ganz zu schweigen von der inzwischen fast unüberblickbaren Vielfalt an direkt kompatiblen weiteren DVD-/CD-Produkten aus allen denkbaren Schach-Sparten -, mit seinem Multimedia-Equipement, mit seinem ständig wachsenden Analyse-Werkzeugkasten und mit seinem umfangreichen Online-Service längst vom «Experten» wegentwickelt, hin zum vielfältigen Schach-Paket quasi «für die ganze Familie», bei dem für absolut jeden was dabei ist, sei er nun Newbie oder Meisterspieler. Schön auch, dass nun endlich einige bekannte kleine «Fritz»-Schönheitsfehler abgestellt wurden; z.B. lässt sich jetzt nach Neustart mit exakt jenen Fenstern weiterarbeiten, die vor dem Programm-Ende aktiv waren.

Kurzum, der Rezensent gesteht: Müsste er sich heute entscheiden, welches Schachprogramm er auf die berühmt-berüchtigte «einsame Insel» mitnähme, seine Wahl fiele ihm relativ leicht.

Mit dieser Entscheidung stünde er allerdings nicht alleine: Die kürzlich gestartete, großangelegte Umfrage des «Glarean Magazins» bezüglich GUI-Präferenz unter den Schachspielern spricht bereits jetzt, lange vor Abschluss des Polls, eine überdeutliche Sprache: Auf «Fritz» entfielen bis heute mehr als 400 Votings – doppelt so viele wie auf die zweitbeliebteste Oberfläche, nämlich jene von «Shredder».

Es scheint also einiges darauf hinzudeuten, dass «Fritz» auch zukünftig bleibt, was er von Anfang an war: Volkes Stimme in Sachen Computerschach. ■

Chessbase/Hamburg: Fritz Twelve, DVD-Schach-Software, ISBN 978-3-86681-133-1

.

Fritz-Partie

Fritz 12 – Stockfish 1.5 JA

15Min./Engine (DualCore/5moves-Book – 2009) [E10]

1.Sf3 c5 2.c4 Sf6 3.d4 e6 4.d5 b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5 7.Lg5 Le7 8.e3 a6 9.Sc3 c4 10.bxa6 Db6 11.Tb1 Sc6 12.Le2 0-0 13.0-0 Dxa6 14.Sd4 Lb4 15.Lxf6 Txf6 16.e4 dxe4 17.Sdb5 Db6 18.Lxc4 Tg6 19.a3 Le7 20.Tc1 e3 21.Sd6 Ld7 22.fxe3 Se5 23.Sf5 Lg5 24.Sd5 Dd8 25.h4 Kh8 26.hxg5 exf5 27.Sf4 Tc6 28.Dd4 Sxc4 29.Txc4 Dxg5 30.Ta4 Td8 31.Ta7 Lc8 32.Txg7 Txd4 33.Txg5 Td2 34.e4 h6 35.Tg3 Txb2 36.Sg6+ Kh7 37.exf5 Tbb6 38.Se7 La6 39.Sxc6 Lxf1 40.Kxf1 Txc6 41.Kf2 Ta6 42.Ke1 Ta4 43.f6 Tf4 44.Tf3 Te4+ 45.Kd2 Kg8 46.f7+ Kf8 47.Kc3 h5 48.g3 Ta4 49.Kb3 Te4 50.a4 Te5 51.Kc3 Te4 52.a5 Te5 53.Kb4 Te4+ 54.Kc5 Te5+ 55.Kb6 1-0

.

.

Neue «Opening Encyclopaedia» von Chessbase

.

Fachmännische Betreuung eines riesigen Partien-Materials

Dr. Peter Martan

.

Erneut präsentiert Deutschlands bekanntester Schachsoftware-Produzent Chessbase eine aktuelle Ausgabe seiner traditionellen «Opening Encyclopaedia». Die mit knapp 100 Euro nicht eben billige DVD kommt wie gewohnt mit einer fulminanten Fülle (neuen) Materials daher.

Erneut präsentiert Deutschlands bekanntester Schachsoftware-Produzent Chessbase eine aktuelle Ausgabe seiner traditionellen «Opening Encyclopaedia». Die mit knapp 100 Euro nicht eben billige DVD kommt wie gewohnt mit einer fulminanten Fülle (neuen) Materials daher.

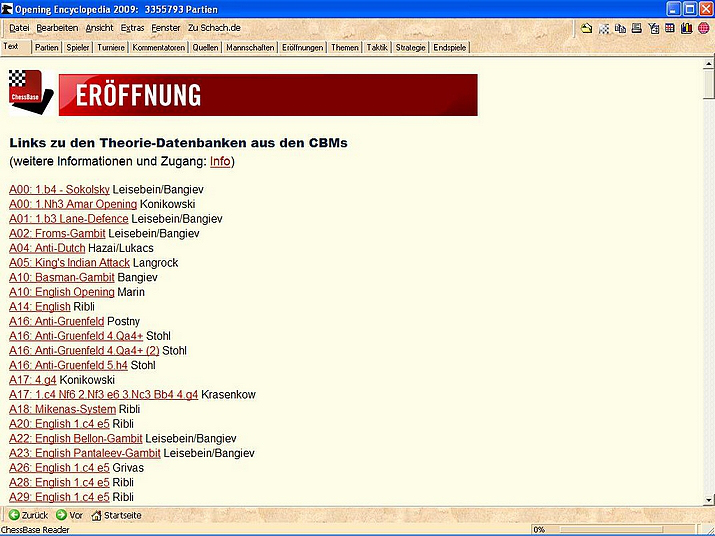

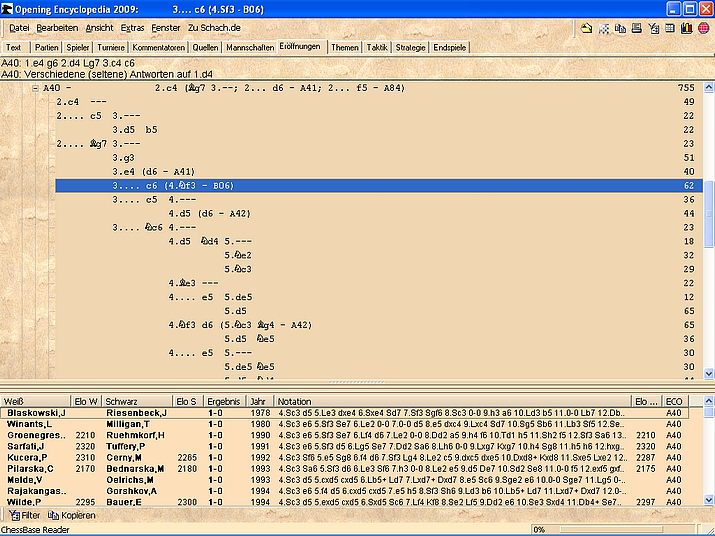

Vorneweg ein kleiner Hinweis für User wie mich, die vor längerer Zeit die letzte Version des «ChessBase Readers» installiert haben: Die Datenbank lässt sich zwar ggf. mit einer alten Version starten, funktioniert aber evtl. trotzdem nicht fehlerfrei. Bei mir war es so, dass die Links zur Info und zu den alten Datenbanken Fehlermeldungen erzeugten; Erst nach Neuinstallation lief die Sache. Und noch ein Tip: Dass die Gebrauchsanleitung (abgesehen von den ersten Schritten der Installation, im Cover beschrieben) lediglich auf der DVD im Stammverzeichnis als «cb9readerGER.pdf» vorliegt, findet man auch nicht gleich heraus… Andererseits ist es natürlich komfortabel, die Datenbank auch von «Fritz» bzw. dem «ChessBase»-Datenbankprogramm aus starten zu können; dort hat man auch die volle Online-Hilfe-Unterstützung, welche im Reader nicht aktiv ist. Dessen Hauptvorteil gegenüber dem reinen Datenbankprogramm ist der Titel- und Informationstext, der gleichzeitig als Menüführung durch das gesamte Partienmaterial dient.

Imposante Geschwindigkeit der Suche

Das Blättern in dem nach Text, Partien, Spielern, Turnieren, Kommentatoren, Quellen, Mannschaften und Eröffnungen geordneten Material ist einem Browser ähnlich und intuitiv erfassbar. Mit entsprechenden «Schlüsseln» kann man dann noch nach Themen, taktischen und strategischen Motiven sowie nach Endspielen suchen. Dabei imponiert die Geschwindigkeit, mit der das riesige Material z.B. nach bestimmten Brettstellungen durchforstet wird – auf einem modernen Rechner nur wenige Minuten -, um nach bestimmten Brettstellungen zu suchen. Auf der DVD sind 4,4 GB, über 3,35 Millionen Partien, auf Festplatte installiert werden davon nur 30 MB. Dazu kommt, dass Statistiken blitzschnell erstellt werden, z.B. die Performance zweier beliebiger Kontrahenten.

«Erfinder des modernen Schachs»

«Erfinder des modernen Schachs»

Um, was den Inhalt anbelangt, mit dem Ende anzufangen, weil es mir historisch so besonders gut gefallen hat: Unter dem Titel «Erfinder des modernen Schachs» geht Großmeister Curt Hansen, gleichsam als Anhang des Verzeichnisses, in zwei Teilen Fragen der Urheberschaft von Zügen in Eröffnungssystemen nach. Erstes Beispiel: Schwarzer Bauernvorstoß h7-h5 der Scheveninger/Paulsen-Variante im Sizilianer, wie ihn heutzutage z.B. Igor Miladinivoc verficht. Hansen bringt als für ihn erste Partie, «in welcher der Nachziehende in diesem modernen Aufbau offenbar recht genau wußte was er tat», aus der Schachgeschichte die Partie Yates-Bogoljubow (Moskau 1925), in der Schwarz 13… h5!? zog. Das Beispiel gefällt mir auch so, weil es Isaac Lipnitzky in seinem Buch «Fragen der modernen Schachtheorie» ebenfalls bringt. Offenbar war die Partie damals wirklich ebenso beachtet wie folgenreich, und so etwas ist natürlich schachhistorisch immer spannend zurückzuverfolgen. In nicht weniger als 80 Partiebeispielen wird die Entwicklung der Idee dann historisch weiterverfolgt und kommentiert. Im zweiten Teil erörtert Hansen dann noch umfangreicher und strategisch vielschichtig das Problem, wie sich das Motiv des Abtausches des Königs-Fianchettoläufers (Lg2/Lg7) gegen den Sc3/Sc6 entwickelt hat. Von den Anfängen des Läufer-Fianchettos, das ja um 1900 noch etwas Neues war und noch z.B von Richard Teichmann als «diese dumme Doppelloch-Eröffnung» bezeichnet wurde, bis hin zu der modernen Idee, diesen Läufer auch noch abzutauschen, ein weiter Weg… Ihm geht Hansen in 255 Partien nach – für schachistorisch Interessierte ein besonderer Leckerbissen.

Fachspezifische Betreuung aller Kapitel

Jedes Eröffnungssystem hat eine einleitende Beschreibung von einem anerkannten Fachmann des entsprechenden Themas, der das Material dem Kapitel zuordnet und kommentiert. Von Lubomir Ftacnik werden einige Kapitel besprochen. Willkürlich greife ich den Englischen Angriff des Sizilianers heraus. Ftacnik nennt eine Variante daraus nach Veselin Topalov, weil er nach seiner Partie gegen Peter Leko in San Luis 2005 «die theoretische Diskussion als amtierender Weltmeister eröffnete». (Anmerkung der Redaktion: zwar kam der Zug 9… Sd7 schon einmal in einer Fernpartie zwischen Vladimir Stancl und Jan Schwarz 2003 vor, fand aber damals offenbar nicht sonderlich Beachtung.) Ftacnik zeigt in 24 Partien, gespielt zwischen 2000 und 2006, dass in diesen Partien die Statistik von 55% für Schwarz in dieser Variante zu der Schlussfolgerung am Ende des Kapitels berechtigt: «Die Topalov-Variante ist hier um zu bleiben.» (Anmerkung d.Red.: Tatsächlich habe ich die fragliche Variante nach 2006 nur noch 10 mal in der Internationalen Meisterpraxis gefunden, alle 2007, davon ging allerdings nur noch eine für Schwarz aus, vier mal gewann Weiß bei 5 Remis. Nach 2007 fand ich kein Beispiel mehr, offenbar ist es doch wieder etwas stiller geworden darum.)

Hochkarätige Kommentatoren

Hochkarätige Kommentatoren

Erst recht kann man in wenig gespielten Eröffnungssystemen keine Vollständigkeit des Variantenbaumes erwarten. Z.B. erörtern Alexander Bangiev und Peter Leisebein sehr schön meine geliebte Larsen-Eröffnung anhand von 107 Partien, von denen zehn kommentiert sind. Dass sie alle aber nur ein einziges Abspiel bis zum 5.Zug dokumentieren, tut dem System zuviel Abbruch. Man muss sich dabei allerdings vor Augen halten, dass selbst eine derartig große Sammlung von Partien unmöglich ein wirklich komplettes Nachschlagewerk der gesamten Schachtheorie sein kann, sondern immer nur einen mehr oder weniger repräsentativen Querschnitt bieten kann. Außerdem kann man natürlich mit «Fritz» oder «ChessBase» die Datenbank von der DVD auf Festplatte installieren, um dort dann Partien hinzufügen. Dass die ganze Datenbank sowohl im «Reader» als auch in «Fritz» als Eröffnungsbuch im Chessbase-eigenen ctg-Format verwendbar ist, muss gar nicht eigens erwähnt werden für Fans, ist aber natürlich ein mächtiges Feature, das die Vielseitigkeit der Formate ausmacht: Eröffnungsbücher zu erstellen und zu editieren hat ebenso große Nützlichkeit für die meisten Hobby- und Profi-Spieler wie die Möglichkeit, kommentierte Partien platzsparend abzuspeichern.

Fazit: In dieser Schach-Enzyklopädie findet sich nicht nur eine sehr große und relevante Partiensammlung, sondern auch deren historisch exakte Aufbereitung – notabene von hochklassigen Kommentatoren: Anand (262 Partien), Bangiev (1614!), Marin (457), Kasparov (48)oder Kramnik (59) sind nur einige besonders klingende Namen. Was diese Autoren als Schachspieler zu sagen haben, findet man wohl in keinem einzelnen Lehrbuch derart umfangreich und schon gar nicht in dieser Funktionalität eines elektronischen Nachschlagwerkes.

Chessbase: Opening Encyclopaedia 2009, DVD-ROM (inklusive deutsche Version des Eröffnungslexikons 2009)

.

Screenshots: «Opening Encyclopaedia» 2009 (Chessbase)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Themenverwandte Seiten

5. Der (vorläufige, weil grundsätzlich Hardware-abhängige) Schwierigkeits-Grad des E-E-T ist übers Ganze betrachtet als mittelschwer einzustufen. Um für ein möglichst breites Feld an Schach-Programmen praktikabel zu sein, beinhaltet die Suite ebenso eine Reihe von ziemlich schwierigen wie ziemlich leichen Aufgaben. Keine Rolle spielten bei der Auswahl hingegen ästhetische oder gar historische Gesichtspunkte – wiewohl unter diesen 100 Momentaufnahmen selbstverständlich viele herrlichste Zeugnisse schach-künstlerischen Genies der letzten 200 Jahre zu entdecken sind. Dem «eindeutigen Testcharakter» einer Stellung wurde aber in jedem Falle oberste Priorität eingeräumt.

5. Der (vorläufige, weil grundsätzlich Hardware-abhängige) Schwierigkeits-Grad des E-E-T ist übers Ganze betrachtet als mittelschwer einzustufen. Um für ein möglichst breites Feld an Schach-Programmen praktikabel zu sein, beinhaltet die Suite ebenso eine Reihe von ziemlich schwierigen wie ziemlich leichen Aufgaben. Keine Rolle spielten bei der Auswahl hingegen ästhetische oder gar historische Gesichtspunkte – wiewohl unter diesen 100 Momentaufnahmen selbstverständlich viele herrlichste Zeugnisse schach-künstlerischen Genies der letzten 200 Jahre zu entdecken sind. Dem «eindeutigen Testcharakter» einer Stellung wurde aber in jedem Falle oberste Priorität eingeräumt. 7. In der Computerschach-Szene sind spezielle Endspiel-Datenbanken gebräuchlich. Auch für den E-E-T sind diese «3-6-Steiner» nicht ganz irrelevant, aber der «Nalimov-Effekt» dürfte sich (sowohl positiv wie negativ) kaum bemerkbar machen. Wie man an der untenstehenden Schluss-Rangliste sieht, finden sich TB-unterstützende Programme sowohl im vorderen als auch im hinteren Viertel des Ranking-Feldes (wobei übrigens jede Engine mit allen ihr technisch möglichen 3-5- inkl. Shredder-Bases getestet wurde). Und vergleicht man einige Stichproben-Resultate von Top-10-Programmen, wird sofort augenfällig, welche marginale Rolle Endspiel-Tabellen bezüglich des Rankings spielen:

7. In der Computerschach-Szene sind spezielle Endspiel-Datenbanken gebräuchlich. Auch für den E-E-T sind diese «3-6-Steiner» nicht ganz irrelevant, aber der «Nalimov-Effekt» dürfte sich (sowohl positiv wie negativ) kaum bemerkbar machen. Wie man an der untenstehenden Schluss-Rangliste sieht, finden sich TB-unterstützende Programme sowohl im vorderen als auch im hinteren Viertel des Ranking-Feldes (wobei übrigens jede Engine mit allen ihr technisch möglichen 3-5- inkl. Shredder-Bases getestet wurde). Und vergleicht man einige Stichproben-Resultate von Top-10-Programmen, wird sofort augenfällig, welche marginale Rolle Endspiel-Tabellen bezüglich des Rankings spielen:

leave a comment