Archiv für April 2015

Wozu brauchen wir Arbeiterliteratur?

Freitag, 24. April 2015Erinnerung an den Gewerkschaftler Walter Köpping

© Werner Lang

Was vermag die Literatur? Welche Rolle spielt die Kunst im Leben des Menschen? Hat Kunst etwas mit Politik zu tun? Mit anderen Worten: Ist eine Arbeiterliteratur notwendig, kann sie eine Wirkung ausüben? (Walter Köpping, Gewerkschaftliche Monatshefte 6, 1974, S. 329).

Walter Köpping geht von diesen Fragen in seinem Beitrag „Der gesellschaftspolitische Stellenwert der Arbeiterliteratur“ aus. Er kommt zu dem Schluss, dass Arbeiterliteratur Wirkung haben kann, wenn sie sich der Realität stellt und so zur Veränderung der Lebenswirklichkeit beizutragen sucht.

Arbeiterliteratur kann als Tendenzdichtung im guten Sinne des Wortes, so wie sie Walter Köpping beschrieben hat, aufgefasst werden. Er schreibt:

„Sie ist nichts für ruhige Abende, nichts für Literaturgenießer. Sie ist als eine Literatur in Abgrenzung und Gegensatz zu dem, was als Literatur im Allgemeinen gilt zu verstehen. Und im Allgemeinen wird sie noch immer als Projekt der Fantasie, als rein geistiger Vorgang, eine Literatur mit Betonung der sprachlichen Form bis hin zu Wortartistik verstanden.

-Literatur als Werk eines Einzelnen, des außergewöhnlichen Individuums

-Literatur, die auf das Individuum (Leser) zielt

-Literatur ohne politische Dimension, ohne Einbeziehung sozialer Fragen oder Probleme der Arbeitswelt.“ (S. 331).

Genauso, wie sich die bürgerliche Literaturauffassung unwesentlich verändert hat, hat sich auch die Realität der Arbeitswelt seit 1974 nur unwesentlich verändert, weil noch immer gilt, dass Millionen von Menschen täglich Lohnarbeit, daher fremdbestimmte Arbeit leisten. Der Lohnarbeiter ist sozusagen der Handwerker, dem sein Werkzeug weggenommen wurde und daher in Abhängigkeit geriet.

Zur Ausbeutung ist mit den Worten von Theodor Prager zu sagen, „dass im Kapitalismus die Kapitalisten sämtliche Produktionsmittel besitzen. Die Arbeiter besitzen nichts als ihre Arbeitskraft; das zwingt sie, diese zu verkaufen, wodurch ihre Arbeitskraft zur Ware wird.

Und die Ware Arbeitskraft hat die einzigartige Eigenschaft, mehr Werte zu erzeugen, als sie selbst wert ist. Diesen ‚Mehrwert‘ eignet sich der Kapitalist kraft seiner Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel an. Das ist das Wesen der Ausbeutung.“ Theodor Prager, „Das Märchen vom Lohn, der nicht steigen darf“, 1951.

Von seiner Stellung in der Produktion ausgehend, wird der Lohnarbeiter zum Getriebenen im kapitalistischen System. Aber wo es Getriebene gibt, gibt es auch die Antreiber, die versachlicht der „Wirtschaft“ zugeschrieben werden. Marx nannte das „Entfremdung“.

Elmar Treptow schreibt: „Statt von Versachlichung können wir, heute üblich, auch von ‚Sachzwängen‘ sprechen, wenn damit gemeint ist, dass die Integration der Arbeitskräfte in den Prozess des Kapitalwachstums nicht durch die direkte körperliche Gewalt von Personen, sondern durch die Abhängigkeit von Sachen und Funktionen erzwungen wird.“ (Elmar Treptow, „Die widersprüchliche Gerechtigkeit im Kapitalismus“, Weidler Buchverlag, 2012, S. 303.)

Nicht nur, aber auch aus dem oben zitierten, sind die arbeiteten Menschen von Unfällen und von Berufskrankheiten bedroht.

Aus all dem resultieren in der Arbeitswelt vielfältige soziale Konflikte und Kämpfe.

Walter Köpping schreibt: „Millionen von Menschen (Lohnarbeiter und aus der Lohnarbeit Rausgefallene) leben unter schwierigen materiellen Bedingungen. – Löhne, Renten, soziale Absicherung und Bildungsstand sind zu gering. Stichworte: ausländische Arbeitnehmer, prekär Beschäftigte, Konkurrenzkampf usw. (S. 323).

Depressionen in modernen Industrienationen werden oft in einem Zusammenhang mit den rasanten Veränderungen von Gesellschaft und Wirtschaft und dem damit einhergehenden vermehrten Stress gesehen. Es ist anerkannt, dass dabei Faktoren wie Arbeitsplatzunsicherheit, wachsende Anforderungen an Mobilität und Flexibilität, Auflösung vertrauter Strukturen, Leistungsdruck und innerbetrieblicher Konkurrenzkampf eine zunehmende Rolle spielen. Diesen Erschöpfungszustand, der im Rahmen von Überlastungen am Arbeitsplatz entsteht, ist allgemein bekannt. Diese Probleme aber findet man in der herkömmlichen, der ‚echten‘ Literatur nicht oder werden nur nebenher erwähnt.

Kunst und Literatur für Lohnarbeiter aber sollte die Realitäten des Lebens widerspiegeln. Zum Leben der Menschen gehört nun einmal die Arbeit.

Wenn Arbeiterliteratur dazu beiträgt, fest im Bewusstsein der Menschen zu verankern, dass die Arbeit, wenn sie auf Lohnarbeit reduziert ist, die Ausbeutung, Nöte und Gefährdungen, die die Arbeitsbedingungen – die auf Konkurrenzkampf untereinander ausgerichtet ist – größtenteils hervorbringt, kann Sie als notwendige Literatur für die Humanisierung der Gesellschaft betrachtet werden. Sie kann dadurch eine wesentliche Ergänzung der Literatur sein. Man sollte nicht geringschätzig auf diese Literatur und den Autoren herabsehen, weil sie ‚anders‘ ist, schreibt Walter Köpping (S. 332).

Köpping weist auch darauf hin, dass diese Literatur Bundesgenossen, politische Verstärker, die Gewerkschaftsbewegung braucht, auch im Zusammenwirken mit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, um den gesellschaftlichen Stellenwert zu heben. (S. 333)

Weiters meint er, dass der gesellschaftliche Stellenwert der Arbeiterliteratur sich nicht objektiv festlegen lässt. „Das hängt davon ab, was ein Mensch unter Gesellschaftspolitik versteht, ob er eine konservative, eine progressive oder gar revolutionäre Grundhaltung hat. Und es hängt nicht weniger davon ab, ob der Mensch sich mit Dichtung beschäftigt oder ob er darauf verzichtet, so bleibt lediglich eine subjektive Bewertung.“ (S. 334)

„Gewiss aber vermag diese Literatur mehr, als ihre Kritiker vorgeben. Sie erhebt keinen Absolutheitsanspruch, es kann nicht darum gehen, künftig nur noch politische Literatur zu produzieren. Die Arbeiterliteratur ist als Bereicherung, als wesentliche Ergänzung unserer Literatur zu verstehen, sie kann dazu beitragen, soziale Missstände bewusst zu machen. Es geht dabei um Bewusstseinsveränderung auf doppelte Weise: Änderung des Bewusstseins der Arbeitnehmer und zugleich Veränderung im öffentlichen Bewusstsein. Arbeiterliteratur macht die Probleme der Arbeitswelt sichtbar begreifbar.“ (S. 335)

Von der Arbeiterliteratur kommen wesentliche Anstöße zu gesellschaftlichen Veränderungen, sie ist ein Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt.

Walter Köpping fasst zum Schluss seines Artikels das Wesentliche noch einmal zusammen in dem er schreibt: „Arbeiterliteratur ist authentische Literatur. Berufsschriftsteller erfinden in der Regel Personen und Handlungen. Der Arbeiterschriftsteller empfindet Arbeit, Arbeitswelt und deren Mühsale. Berufsschriftsteller suchen oft lange nach einem Stoff, einem Thema. Für Berufsschriftsteller ist Schreiben vielfach Flucht aus der realen Welt. Für Arbeiterschriftsteller ist das Schreiben eine Auseinandersetzung mit der realen Welt.“ (Walter Köpping, S. 337)

Köpping Walter, „Gewerkschaftliche Monatshefte“ 6, 1974, S. 329, S. 332, 331, 333, 334, 335, 337.

Prager Theodor, Grad des Bachelor of Commerce, Doctor der Philosophy, (Economics), „Das Märchen vom Lohn, der nicht steigen darf“, Stern Verlag, 1951.

Treptow Elmar, Professor der Philosophie,“Die widersprüchliche Gerechtigkeit im Kapitalismus“ Weidler Buchverlag, 2012, S. 303.

Welttag des Buches

Mittwoch, 22. April 2015Am 23. April findet zum 20. Mal der Internationale Welttag des Buches und des Urheberrechts statt.

Ein ausgezeichnetes Datum für den „Wiener Bücherschmaus“, ein weiteres Buch-Verschenkregal zu eröffnen; und zwar im Café TUNNEL in der Florianigasse 39 im 8. Wiener Bezirk.

Im TUNNEL feiert man den Welttag des Buches weiters mit einem Gewinnspiel – Tagesteller bestellen und schon is(s)t man mit dabei.

Um 14.00 Uhr startet die Hörbuch-Galerie. In Erinnerung an den Schauspieler, Synchronsprecher und Komiker Dirk Bachwird Walter Moers‘ Buch „Die Stadt der Träumenden Bücher“ zum Besten gegeben.

Der Eintritt ist frei.

Auf nach Zamonien!

Auf nach Buchhaim!

Herr Leopold bekommt gewaltigen Ärger

Dienstag, 21. April 2015Tagebuchaufzeichnungen und Berichte aus Wien-Mariahilf

Eine Ratte ist eine Ratte ist eine Ratte. Und ein Biber ist ein Biber ist ein Biber. Jedoch: Erwin ist davon nicht zu überzeugen. Wie kann eine erwachsene Ratte – noch dazu eine mit Erwins Vergangenheit! – sich vor einem Grafitto fürchten? Ja, ein Fuchs ist dabei, und ein Wesen, das einem Esel ähnelt. Ja, es sieht so aus, als würde der Fuchs über eine Chimäre aus Ratte und Biber herfallen. Und ja, zugegeben, das alles ist riesengroß! Sogar Menschen müssen die Straßenseite wechseln, um es in seiner Gesamtheit betrachten zu können. Wenn wir nur in die Nähe dieser Straße1 kommen, wird Erwin seltsam angespannt. Er meidet diese Stelle, um es mit Erwins Worten zu formulieren: wie die Pest.

7. April

„Kirchenmaus rettet Besucher der Gumpendorfer Kirche vor Beichte“

Ich bin sehr stolz auf Elsbeth. Sie meint allerdings, dass der Titel des Zeitungsartikels doch etwas über den tatsächlichen Ablauf hinausschieße.2

Übersetzung des Artikels über Frau Elsbeths Rettungsaktion in der Gumpendorfer Kirche. Quelle: „Dreikäsehoch“ vom 7. April.

Kirchenmaus rettet Besucher der Gumpendorfer Kirche vor der Beichte

Mariahilf: Am Montagvormittag konnte ein Besucher der Gumpendorfer Kirche durch das beherzte Eingreifen von Kirchenmaus Elsbeth N. vor einem großen Unglück bewahrt werden. Eine 20-köpfige Reisegruppe, bei den Touristen handelte es sich um Haselmäuse aus Dortmund, fand sich gegen 10 Uhr vor der Kirchenbank, dritte Reihe links ein. Während der einleitenden Worte von Elsbeth N. zur Geschichte des Bauwerkes stellte eine Mitreisende die Abwesenheit von Ferdinand F. fest. „Wir lauschten den Ausführungen über den heiligen Ägydius, plötzlich war er weg“, so Brunhilde B. „Die Gefahr, sich unter den Kirchenbänken zu verlaufen oder gar von einem herunterrutschenden Gesangsbuch „Gotteslob“ getroffen zu werden war einfach zu groß, als dass ich noch länger warten konnte“, gab die Kirchenmaus als Grund für die unverzügliche Suche an. Schließlich vernahm Frau Elsbeth N. ein leises Klopfen, das aus dem Beichtstuhl kam. Herr F. war im Beichtstuhl eingeschlossen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich Elsbeth N. und ihrer Gruppe, die Türe einen Spaltbreit zu öffnen. Ferdinand F. konnte sich durch die Öffnung zwängen, dabei wurde sein Schnurrbart ramponiert, der jedoch kurz danach wieder seine normale Form annahm. Wie war er in diese missliche Lage geraten? „Die Türe ging plötzlich auf, ich dachte, das ist der nächste Besichtigungspunkt und die Gruppe kommt gleich nach. Ich schlüpfte hinein. Als die Tür hinter mir zufiel, bemerkte ich den Irrtum“, berichtet der erschöpfte, aber nach seiner Rettung sichtlich erleichterte Herr F. Bereits kurze Zeit später konnten die Dortmunder Haselmäuse ihre Besichtigung ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen.(mpg)

—

1 Unsere Vermutung, es handle sich um das Graffito in der Schadekgasse, wurde von Erwin bestätigt. Er macht übrigens nach wie vor einen sehr, sehr groooßen Bogen um diese Stelle.

2 Frau Elsbeths Feststellung ist zuzustimmen.

Fortsetzung folgt am 5. Mi 2015.

Alle bisherigen Abenteuer mit Herrn Leopld finden Sie hier.

Internationaler-Roma-Tag am 8. April

Mittwoch, 8. April 2015Am 8. April feiern die Roma ihren internationalen Tag. An diesem Datum fand 1971 der erste Welt-Roma-Kongress in London statt. Es ist dies auch der Tag an dem des Porrajmos (Romanes, dt.: das Verschlingen), wie der Holocaust von den Roma genannt wird, gedacht wird.

Rund 500.000 Roma und Sinti wurden während des Holocaust ermordet.Sie wurden in Vernichtungslagern ermordet und fielen in Zwangsarbeits- und Konzentrationslager Hunger und Krankheiten zum Opfer. Die Überlebenden wurden jahrzehntelang nicht als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung anerkannt und erhielten nur geringe oder überhaupt keine Entschädigungszahlungen.

Beitrag des Ersten Wiener Lesetheaters zum Internationalen Romatag

„Mitten im Sommer haben wir süße Maulbeeren gegessen und gelacht“ – ein Leseabend mit viel Musik.

Rremi Brandner, Emilie Locatin, Andrea Pauli und Susanne Schneider lesen Gedichte und Texte von Elfriede Jelinek, Ilija Jovanovi?, Jovan Nicoli? u.a.

Ivana Ferencova (Romano Centro) spielt und singt mit ihrem internationalen Frauenchor.

Wann: Freitag, 10. April, 19 Uhr

Wo: Haus der Begegnung Floridsdorf, Angererstrasse 14, 1210 Wien

Eintritt frei

Nähere Infos über Roma und Sinti finden Sie beispielsweise im „Duftenden Doppelpunkt“ im Beitrag „Roma und Sinti oder doch ausnahmsweise ‚Zigeuner‘?“

Herr Leopold bekommt gewaltigen Ärger

Dienstag, 7. April 2015Tagebuchaufzeichnungen und Berichte aus Wien-Mariahilf

Bericht und Ergänzung von Erwin: Worin seine Erfahrungen als Schiffsratte von hervorragendem Nutzen sind, jedoch das Tee-Exportvolumen Indiens im Jahr 1865 sogar für ihn eine Nummer zu groß ist.

Bericht und Ergänzung von Erwin: Worin seine Erfahrungen als Schiffsratte von hervorragendem Nutzen sind, jedoch das Tee-Exportvolumen Indiens im Jahr 1865 sogar für ihn eine Nummer zu groß ist.

Foliant nennt man das. Aha. In meinen Augen war das ein riesiges Trumm von einem Büchl. Der Leo und ich stehen also vor diesem Regal. Ich, wie immer, wenn wir zu den Findners stiefeln, ausgerüstet mit meinem Enterhaken und meinem Fernrohr. Einige Minuten schaut der Leo so durchs Rohr – ich frag mich, was es da zu sehen gibt, rührt sich ja nix –, er schaut und schaut und dann zeigt er auf das rote Ungetüm, das schräg an einem grünen lehnt, und bittet mich, dass ich den Haken hinaufwerfe, um die Lage dort oben höchstpersönlich „zu sondieren“. Naservas, denk ich, das wird keine leichte Sache. Obwohl, ich bin ja früher auf der „Mausolos“ die Takelage hoch wie nix, auch wenn mir der Atlantiksturm um und in die Ohren gepfiffen hat.

Aber für den Leo mach ich eh fast alles. Das Büchl steht recht weit oben, da reicht das Seil mit dem Enterhaken nicht aus. Ich muss zuerst ein Stückerl raufklettern, komm mir dabei vor wie diese Kraxler, die wie die Spinnen am Flacksturm im Esterházypark picken. Fast rutsch ich von einem Gedichtbuch ab. Kann mich aber grad noch am Umschlag von der „Wiener Küche“ festhalten. Reiß dabei den Teller mit der Beilage ein, also, das Bild mit dem Teller mit der Beilage, ich glaub, das war ein Semmelschmarrn. Oder war’s ein Rotkraut? Ich krall mich am Buchdeckel fest, da beginnt das Kochbuch, das gefährlich weit über das Regalbrettl hinausschaut, auf und ab zu schaukeln. Ich seh mich bereits mitsamt der „Wiener Küche“ abstürzen. „Erwin“, sag ich mir, „wenn diese Geschichte gut ausgeht, dann isst ab morgen weniger.“

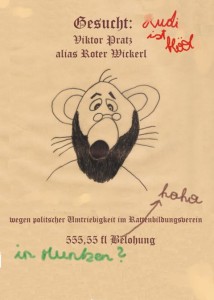

Ich schau nach unten. Naservas!, der Leo hat tellergroße Augen und dreht nervös an seinen Schnurrbarthaaren. Ich schaff‘s, mich an der „Wiener Küche“ hochzuziehen 1. Mit einem Satz spring ich auf einen dicken Wälzer, der aufgeschlagen daneben liegt, und land in einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem sind riesige Räder zu sehen. Ich brauch eine Weile, bis ich die krakeligen Buchstaben unter dem Foto entziffert hab: „Maschinenhalle der Unterstation Kaunitzgasse“ steht da, und dass die um 1907 zum Beispiel das Raimundtheater mit Strom versorgt hat. Das wär was für den Leo überleg ich und blätter weiter. Da find ich das Bild von einem Gebäude. Enorm! Und ich les: „Eingang in das Polizeigefangenenhaus (alte Theobaldgasse, heute Fillgradergasse)“. Das ist interessant, denk ich, das liegt ja fast bei mir ums Eck. Ob da der Rote Wickerl – so haben‘s meinen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa genannt – auch eingekastelt war? Ich glaub‘s eher nicht. Der hat angeblich jeden Schlupfwinkel in der gesamten Laimgrube 2 gekannt, um sich zu verstecken. Da hat er eh guten Grund dazu gehabt, weil er war damals dabei bei der Gründung von diesem Wanderrattenbildungsverein. Das hat den feinen Ratzherrenbinkeln überhaupt nicht gepasst. Häuslratzen und Bildung! Den Roten Wickerl haben‘s sogar steckbrieflich gesucht. Der Opa hat den Wisch in seiner Kramurikiste aufgehoben.

Abbildung 3: Der Steckbrief von Viktor Pratz, dem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa vom Einäugigen Erwin, der das Dokument in der Kramurikiste seines Opas aufbewahrt.

Und während ich so studier, wachelt der Leo unten umher und deutet auf eine Stelle über mir, eben auf dieses Foliending. Das aufgeschlagene Büchl, auf dem ich grad steh, hat nicht nur interessante Bilder, sondern dient auch bestens als Plattform. Ich stell mich auf das Bild vom Gefängnishaus, schnapp mir den Enterhaken, fass das Ziel ins Auge, lass den Haken ein paar Mal über meinem Kopf kreisen, und – zack!, schon hängt der Haken am Buchrücken vom Folanten fest. Ich nehm das Seilende in die Pfoten und kletter vorsichtig hoch. Ich seh die goldigen Buchstaben immer näher kommen und merk, dass der Folant langsam vornüberkippt. Einmal mehr denk ich: Erwin, ab morgen nimmst ab. Und hoff, dass ich es noch rechtzeitig schaff. Vergeblich. Das Buch kippt aus dem Regal. Ich seh nur noch das Muster vom Fliesenboden auf mich zukommen. Blaue Quadrate, gelbe Kreise. Mich überholt eine Karte vom Kap der Guten Hoffnung, und während ich mich noch frag, ob ich die vielleicht versehentlich wo rausgerissen hab, land ich in einem blauen Fliesenquadrat. Das Letzte, was ich seh, bevor es um mich kurz schwarz wird, ist das Tee-Exportvolumen Indiens im Jahr 1865, das mich unter sich begräbt. Irgendwie gelingt’s mir, mich aus dem Folanten hervorzuwurschteln. Mir ist ganz blümerant. Ich seh zwei Leos herbeieilen, fuchteln und in Stereo fragen, ob mir was passiert ist. Der Doppel-Leo stolpert über ein gelbes Heftl, das ist wahrscheinlich gemeinsam mit dem roten Pracker runtergefallen.

Als der doppelte Leo näher kommt, ist es nur noch ein Leo. Zum Glück. Trotzdem will er mich zu seinem Arzt – dem Doktor van Keehs – schicken, weil der würde auch Ratten behandeln. „Nein, danke“, brumm ich, „mein Kopf ist noch dran, das ist die Hauptsach.“ Der Leo will mich heimbegleiten. Ich wink ab. Das fehlt mir noch, der Leo bei mir zu Hause. Das würd ihm nicht sehr gefallen.

Draußen vor dem Geschäft verabschieden wir uns. Ich spür den besorgten Blick vom Leo, bis ich hinter dem Elektrokastl, auf dem jemand ein gelbes Manderl gepinselt hat, verschwunden bin. Ich muss kurz verschnaufen. Zugegeben, meine Knie sind ein bisserl weich, aber ich schaff den Weg heim.

Bei Findners war ich seitdem nicht mehr drinnen, da war’s ja auf der „Mausolos“ sicherer.

__

1 Erwin ersuchte um folgende Ergänzung: „Jetzt bin ich mir sicher, es war ein Rotkraut.“

2 In den Memoiren des ehemaligen Ratten-Gefängnisdirektors Joseph Köttelgeier („Meine Memoiren als Ratten-Gefängnisdirektor“, erschienen im Rotzfrech-Verlag; das Buch ist vergriffen und nur mehr antiquarisch erhältlich) findet sich ein Hinweis auf einen Viktor Pratz. Dieser war zu einer Haftstrafe von 25 Tagen verurteilt worden, weil er sich trotz Verbotes im Rattenbildungsverein politisch engagiert hat. Nach zwei Tagen gelang ihm die Flucht, er tauchte unter, die Justiz konnte seiner nicht mehr habhaft werden. Erwins Behauptung, dass es sich bei Viktor Pratz um seinen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa handelt, ist nicht ganz von der Pfote, ähem, von der Hand zu weisen.

Fortsetzung folgt am 28. April 2015.

Alle bisherigen Abenteuer mit Herrn Leopold finden Sie hier.