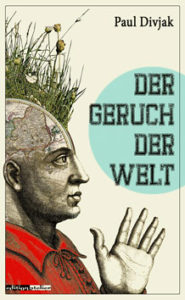

Der Geruch der Welt

Montag, 18. Juli 2016Ein olfaktorischer, und manchmal sehr mühsamer, Weg durch die Welt.

Es gibt Wege, die einen dermaßen anstrengen, dass sich Zweifel breitmachen, je ans Ziel zu gelangen. Es gibt Wege, die einen am eigenen Verstand zweifeln lassen, weil man die Besonderheiten auf dieser Strecke, die von MitgeherInnen bestaunt und bejubelt werden, nicht sieht. Aber es gibt auch Wege, die von Labstationen gesäumt sind, an denen man die Hoffnung schöpft, nicht völlig umsonst unterwegs zu sein.

Es gibt Wege, die einen dermaßen anstrengen, dass sich Zweifel breitmachen, je ans Ziel zu gelangen. Es gibt Wege, die einen am eigenen Verstand zweifeln lassen, weil man die Besonderheiten auf dieser Strecke, die von MitgeherInnen bestaunt und bejubelt werden, nicht sieht. Aber es gibt auch Wege, die von Labstationen gesäumt sind, an denen man die Hoffnung schöpft, nicht völlig umsonst unterwegs zu sein.

Diese sehr gemischten Gefühle beschleichen einen, wenn man sich auf den Weg durch Paul Divjaks Essay begibt. Der Autor, Künstler und Kunstwissenschafter ist u.a in der Olfaktorik tätig und – „schenkt uns ein raffiniertes literarisches Plädoyer zum verfeinerten Gebrauch unserer Nase“. Und da taucht er schon auf, der Zweifel. Warum will sich die vom Verlag formulierte literarische Raffinesse nicht bemerkbar machen? Warum will sich die an „Wittgenstein erinnernde Strenge“, wie Rainer Rosenberg sie in der Ö1-Radiosendung „Von Tag zu Tag“ formulierte, nicht auftun? Ist man zu dumm, zu ignorant, zu oberflächlich, weil man sich diesem Staunen nicht recht anschließen mag?

Also ein paar Schritte zurück auf dem Weg und nochmals lesen. „Die prägenden Moleküle eines Geruchs verhalten sich auf ganz bestimmte Art und Weise zueinander. Die Art und Weise, wie die prägenden Moleküle eines Geruchs sich zueinander verhalten, bestimmt seine Charakteristik.“ S. 18

„Zum objektiven Geruchsbild gehört alles, was zum Geruch gehört, nicht aber die Projektionen / die Zuschreibungen / die (individuelle) Interpretation.“ S. 38

Das „No, na“ schwindet trotzdem nicht.

Wer sich mit dem menschlichen Riechorgan und der Wahrnehmung des Geruchs der Welt beschäftigen möchte, ist bei den eingangs erwähnten Labstationen besser aufgehoben. Davon gibt es in Paul Divjaks Text eine große Anzahl. Zitate, Hinweise, Querverweise zu Literatur, Musik, Werbung sowie zu wissenschaftlichen Erkenntissen und Erfahrungen aus der Welt der Olfaktorik, z.B. die Präsemantik – die unmittelbare Wahrnehmung abseits des Verbalen – als Merkmal bei der Bezeichnung/Beschreibung von Gerüchen.

Duftassoziationen durchbrechen in unregelmäßigen Abständen den Text auch typographisch. In Grossbuchstaben eingestreute Wörter – z.B. BACDEO. EINE KARBIDLAMPE. MERFEN ORANGE. TIPP-EX. – lösen Überlegungen aus wie: Gibt’s das überhaupt noch? Wie riecht so etwas? Vernachlässigen und unterschätzen wir unseren Geruchssinn tatsächlich? Warum fehlt’s an geeigneten Worten, um diesen zum Ausdruck zu bringen?

Wer durchhält, wird am Ende des olfaktorischen Weges mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis belohnt, dass Möglichkeiten bietet, Antworten auf diese Fragen zu erhalten.

Petra Öllinger

Paul Divjak: Der Geruch der Welt. Essay. Gebunden mit Lesebändchen.

Edition Atelier, Wien, 2016.

80 Seiten, € 15.- (Ö)

Über Paul Divjak