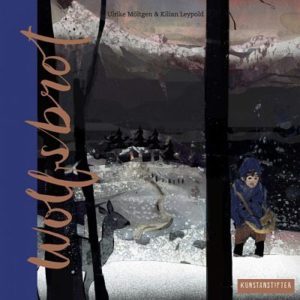

Wolfsbrot

Dienstag, 8. August 2017Wurst gegen die Angst

Es gibt Winterbilder, die durch Heiterkeit in ihren Bann ziehen: hell, fröhlich, geschäftig; tanzende Schneeflocken, beschwingte Menschen – wie jenes von Luckas von Valckenborch aus dem 16. Jahrhundert.

Es gibt Winterbilder, die durch Heiterkeit in ihren Bann ziehen: hell, fröhlich, geschäftig; tanzende Schneeflocken, beschwingte Menschen – wie jenes von Luckas von Valckenborch aus dem 16. Jahrhundert.

Es gibt Bilder vom Winter, die durch Bedrohlickeit den Blick auf und in sich hinein ziehen: dunkel, kalt, still; beunruhigende Silhouetten, … – wie jene von Ulrike Möltgen. Sie illustriert die Geschichte des Ich-Erzählers, eines achtjährigen namenlosen Buben, der sich in der klirrend kalten Morgendämmerung im Nachkriegswinter auf den Weg zur Schule macht. Der Weg ist weit und die Hälfte davon führt durch einen dunklen Wald. Das Gute an diesem Morgen: Die Mutter gibt ihm ein dickes Wurstbrot mit. „Wurst war zu dieser Zeit selten.“ Das Schlechte: Er muss alleine gehen, weil die beiden Nachbarkinder krank sind.

Als er im Wald den Fragebaum erreicht, nähert sich ihm ein großer grauer Schatten, der schwere Atem eines anderen: eines Soldaten „Einer von denen, die nach dem langen Krieg nach Hause schlichen …“ Der Bub hat Angst vor dem Soldaten, ist jedoch gleichzeitig fasziniert von ihm. Diesem gibt er schließlich – nicht ganz freiwillig – die Hälfte seines Wurstbrotes ab. „Wenn du dein Brot mit mir teilst, beschütze ich dich vor den Wölfen.“ Er setzt seinen Weg fort, weiterer grauer Schatten schleicht sich an ihn heran. Dieses Mal ist es ein ein Wolf. Ihm wirft er die andere Hälfte des Wurstbrotes hin. „Der Wolf packte das Brot und flog über mich hinweg.“ Der Bub rennt bis zum Ende des Waldes, wo sich bereits die ersten Sonnenstrahlen zeigen. „Die Nacht war vorbei.“ Trotzdem er an diesem Tag „verdammt hungrig“ nach Hause kommt, teilt er seiner Mutter mit, dass er am nächsten Tag kein Wurstbrot mehr haben wolle. Mit einer überraschenden Begründung …

Beklemmung, Alleinsein, Erschöpfung, Kälte, das Gefühl, sich der Angst, dem Unbekannten stellen zu müssen – das schildert der Autor Kilian Leypold in klarem, lapidarem Stil. Es gibt kein eindeutiges Gut und Böse. Parallelen zwischen dem Soldaten und dem Wolf zeigen, dass eine einfache Unterteilung nicht möglich ist: Zwar sind der Soldat und der Wolf gefährlich, gleichzeitig auch müde, hungrig, scheu – vielleicht auch traurig? – und dem Buben somit nicht unähnlich. Bei diesen für ihn lebensbedrohlichen Begegnungen (der Soldat zielt mit dem Gewehr auf ihn, der Wolf droht ihn anzufallen), muss er (rasch) reagieren und entscheiden. Dabei ist er kein strahlender Held, der dem Gegner mit kühner Entschlossenheit gegenübertritt. Im Gegenteil: Der Bub empfindet Mitgefühl. Sogar mit dem Wolf. Es ist nicht Kalkül, das ihn dazu veranlasst, dem Tier die zweite Wurstbrothälfte hinzuwerfen, er weiß einfach nicht, was sonst zu tun ist. Beide Herausforderungen sind gemeistert, erleichtert ist der Bub trotzdem nicht; er rennt die letzte Strecke zum Waldrand.

Ulrike Möltgens collagenartige Illustrationen locken tief in die Geschichte hinein. Wer genau hinschaut, wird erfasst von Farben und Gestaltungsaspekten, die die Kälte, Stille, das Abwarten und gegenseitige Belauern, körperlich spürbar machen. Wie einsam und gleichzeitig bedächtig sich der Bub anhand einer fahlen Schneise im Wald orientiert, wird durch eine textlose Szene intensiviert. Der Bub verschwindet dabei in der Ferne zwischen den Bäumen und erinnert an das Bild des einsamen Cowboys, der in den Sonnenuntergang reitet. Wer genau hinschaut, entdeckt viele Details: den blauen Stoffmantel des Buben (hier genau schauen!), Rehe hinter Bäumen, diffuse Schatten, die sich als Wolf entpuppen. Neben kräftigem Rot und Weiß dominieren gedämpfte, dunkle Farben, die Ulrike Möltgen symbolkräftig einsetzt: Als der Bub dem Soldaten die Brothälfte gibt, zeichnen sich deren schwarzen Silhouetten gegen einen weißen Hintergrund ab, lauert der Wolf bereits vor blutroter Farbe; gegen Ende des Buches, am Ende der Nacht, zeichnet sich zartes Lila hinter der Bergkette ab.

Empfohlen wird das Buch ab 8 Jahren, es schadet nicht, wenn eine erwachsene Person die jungen Menschen beim Anschauen und Lesen begleitet.

Petra Öllinger

Ulrike Möltgen (Illustrationen) & Kilian Leypold (Text): Wolfsbrot

Sonja Müller-Späth (Buchgestaltung)

kunstanst!fter, Mannheim 2017

Gebunden, mit Halbleinen und Metallicprägung, 32 Seiten, € 24,70 (Ö)

Ab 8 Jahren und für Erwachsene

Das Bild von Lucas van Valckenborch hängt im Kunsthistorischen Museum im Wien. Wer es nicht realiter anschauen kann, dem bietet sich hier ein Blick darauf.

© Cover: kunstanst!fter / Illustratorin / Buchgestalterin

Bald ist es wieder soweit. Die Zeit um Allerheiligen und Allerseelen ruft in Erinnerung, was allen Lebewesen gemeinsam ist: Sterben und Tod.

Bald ist es wieder soweit. Die Zeit um Allerheiligen und Allerseelen ruft in Erinnerung, was allen Lebewesen gemeinsam ist: Sterben und Tod.