Foc / Feuer

Montag, 19. September 2016Einrücken, heimkehren, neugierige Gänse

1. März 1939: „Ich musste zum rumänischen Wehrdienst in Elisabethstadt einrücken.“

1. März 1939: „Ich musste zum rumänischen Wehrdienst in Elisabethstadt einrücken.“

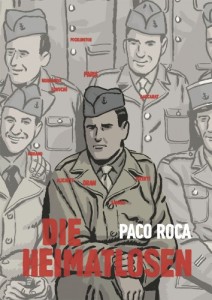

Ich – das ist Sebastian Rethers Großvater. Dessen Einberufung 1939 „beschert“ ihm bis 1945 Kriegserlebnisse, die sein Enkel auf sehr außergewöhnliche Art festgehalten hat. In dieser Graphic Novel, die ursprünglich die Bachelor-Arbeit des Künstlers und Illustrators bildete, zeichnet er – im wahrsten Sinn des Wortes – die Erinnerungen seines Großvaters nach. „Es ging mir weniger um den Krieg an sich, als um die privaten Erinnerungen und subjektiven Empfindungen eines jungen Soldaten“, erklärt Sebastian Rether. Ausgangspunkt des Buches sind Aufzeichnungen und Gespräche, die er mit seinem Großvater geführt hat.

In den vermeintlich einfachen Skizzen verbirgt sich Bewegendes. Es sind keine großen Gesten/Striche/Wörter, Sebastian Rethers Bilder verlangen dem/der BetrachterIn genaues Hinschauen ab, um das Eindringliche und Berührende, den Wahnsinn des Krieges zu erfassen; und auf einem Pferd das titelgebende Wort „Foc“ (rumänisch für Feuer) zu entdecken.

Bereits zu Beginn des Buches heißt es „Abschied nehmen“. Das erste Kapitel bedarf so wie die folgenden nicht vieler Worte: Dieser Abschied ist ein gezeichnetes Stück Seife, Rasierzeug, ein paar Blätter Papier und Kuverts, die, in ein Tuch eingeschlagen, vom Einberufenen mitgenommen werden. Zurück bleiben ein Brief, eine nackte Glühbirne und drei neugierig schauende Gänse …

Erste Station: Elisabethstadt. Noch trägt den Rekruten die Überzeugung, sein Dienst werde nur drei Monate dauern. Es folgen Jahre. Der Krieg wird ihn quer durch Europa führen; an die Ostfront, in die Bretagne oder nach Italien. Es sind mehr oder weniger Kleinigkeiten, Banalitäten, die seine Erinnerungen markieren: ein halbes Huhn, das im Schützengraben zu einem Festessen wird, Obstbäume, mit Erhängten an den Ästen, ein Löffel. Beklemmend die Soldatengesichter: Einige haben nur leere Fläche, andere tragen einen Schweine- oder, so wie der Großvater, einen Hundekopf. Deutsche Panzer als Schildkröten wirken martialischer als realistisch dargestellte Kampfgeräte.

Manchen Bildern wohnt etwas Komisches inne, wenn sich beispielsweise ein Soldat hinter einer übergroßen Flasche übergibt. Oder wenn auf einer Doppelseite vier Soldaten auf ihren Pferden in Richtung BetrachterIn reiten und derart an einen Western erinnern. Tragikomisch mutet das Kapitel „Großes machen“ an, in dem es heißt: „Zu einer späteren Zeit ging ein Unteroffizier den Graben hinunter …“ Der Unteroffizier verrichtet lesend sein großes Geschäft, die folgenden zwei Bilder machen das Trügerische dieser Stille regelrecht greifbar: Eine Granate schlägt ein, zurück bleibt nur der Helm. Aus. Lakonisch auch die Sprache, maximal zwei kurze treffende Sätze pro Seite, viele Bilder bleiben ohne Text.

Sogar das Inhaltsverzeichnis ist reduziert. Statt herkömmlicher Kapitelüberschriften finden sich nur die jeweiligen Seitenzahlen in den angedeuteten Umrissen einer Landkarte. Diese Zahlen markieren die unterschiedlichen Orte, an denen Rethers Großvater auf seiner Kriegsodyssee, an- und vorbeikommt.

Schließlich die Heimkehr, mit dem lapidaren Satz „Nachdem ich mich gewaschen hatte, legte ich die Füße in warmes Wasser …“ ist der Krieg für den Ich-Erzähler (vorerst) beendet, bestaunt von drei neugierig schauenden Gänsen …

Petra Öllinger

Sebastian Rether: Foc/Feuer

Edition Büchergilde, Frankfurt/Main, 2016

Gebunden, fester Einband mit strukturiertem Papier, 368 Seiten, € 25,70 (Ö)

Über Sebastian Rether

© Cover: Edition Büchergilde/Sebastian Rether

Es gibt sie noch, die letzten Tabus in unserer Gesellschaft, zum Beispiel jenes von tot geborenen oder früh verstorbenen Babys. „Hunderte Fotos von lebenden Kindern machen die Runde, stolze Eltern posten Familienfotos auf Facebook, Familie und FreundInnen gratulieren, bringen kleine Geschenke. Tot geborene oder sehr früh verstorbene Babys hingegen werden meist nicht als Teil einer Familie wahrgenommen.“ 1 Und doch sind sie es. Umso mehr, wenn nach dem Tod eines Kindes dessen Geschwister zur Welt kommen. Wie lebt es sich als ein solches Geschwisterkind in dem Wissen, dass vor einer/einem bereits jemand da war und nun nicht mehr ist? Darf man überhaupt über die tote Schwester, den toten Bruder sprechen? Wie gelingt es als Mutter/Vater, eine Verbindung zwischen dem verstorbenen und dem lebenden Kind aufzubauen? Wäre ein Schweigen über einen „solchen Vorfall“ nicht einfacher, heilsamer? Möglich. Wahrscheinlicher ist: „Totschweigen ist wie noch einmal sterben“, wie Gabi Horak-Böck in ihrem Artikel „Sternenkinder“ schreibt.

Es gibt sie noch, die letzten Tabus in unserer Gesellschaft, zum Beispiel jenes von tot geborenen oder früh verstorbenen Babys. „Hunderte Fotos von lebenden Kindern machen die Runde, stolze Eltern posten Familienfotos auf Facebook, Familie und FreundInnen gratulieren, bringen kleine Geschenke. Tot geborene oder sehr früh verstorbene Babys hingegen werden meist nicht als Teil einer Familie wahrgenommen.“ 1 Und doch sind sie es. Umso mehr, wenn nach dem Tod eines Kindes dessen Geschwister zur Welt kommen. Wie lebt es sich als ein solches Geschwisterkind in dem Wissen, dass vor einer/einem bereits jemand da war und nun nicht mehr ist? Darf man überhaupt über die tote Schwester, den toten Bruder sprechen? Wie gelingt es als Mutter/Vater, eine Verbindung zwischen dem verstorbenen und dem lebenden Kind aufzubauen? Wäre ein Schweigen über einen „solchen Vorfall“ nicht einfacher, heilsamer? Möglich. Wahrscheinlicher ist: „Totschweigen ist wie noch einmal sterben“, wie Gabi Horak-Böck in ihrem Artikel „Sternenkinder“ schreibt.  Seit mittlerweile zehn Jahren erscheinen im Mannheimer Kunstanst!ifter Verlag (Bilder-)Bücher, die den LeserInnen ein visuelles Vergnügen bereiten. Und erst die Inhalte! Beispiel gewünscht? Bitte sehr: „Ben und die Wale“.

Seit mittlerweile zehn Jahren erscheinen im Mannheimer Kunstanst!ifter Verlag (Bilder-)Bücher, die den LeserInnen ein visuelles Vergnügen bereiten. Und erst die Inhalte! Beispiel gewünscht? Bitte sehr: „Ben und die Wale“. Es gibt Wege, die einen dermaßen anstrengen, dass sich Zweifel breitmachen, je ans Ziel zu gelangen. Es gibt Wege, die einen am eigenen Verstand zweifeln lassen, weil man die Besonderheiten auf dieser Strecke, die von MitgeherInnen bestaunt und bejubelt werden, nicht sieht. Aber es gibt auch Wege, die von Labstationen gesäumt sind, an denen man die Hoffnung schöpft, nicht völlig umsonst unterwegs zu sein.

Es gibt Wege, die einen dermaßen anstrengen, dass sich Zweifel breitmachen, je ans Ziel zu gelangen. Es gibt Wege, die einen am eigenen Verstand zweifeln lassen, weil man die Besonderheiten auf dieser Strecke, die von MitgeherInnen bestaunt und bejubelt werden, nicht sieht. Aber es gibt auch Wege, die von Labstationen gesäumt sind, an denen man die Hoffnung schöpft, nicht völlig umsonst unterwegs zu sein. Zocken mit Tolstoi

Zocken mit Tolstoi