Ich lese ja derzeit das fünfte Mal die deutschen Buchpreisbücher, das vierte Mal die des Österreichischen und heuer zum ersten Mal die Schweizer Buchpreisbücher und bin dazu gekommen, weil mich ja das Lesen und die Bücher sehr faszinieren.

Ich schreibe immer wieder, bis 2008 ist der Deutsche Buchpreis so ziemlich an mir vorbeigegangen, da habe ich beim Kochen und beim Abwaschen in Ö1 vielleicht davon gehört und mir gedacht, „Aha!“, interessant.

2008 als ich mit dem Bloggen angefangen habe, hat es Christiane Zintzen mit ihrem Blog „Indadäquat“, den es schon lange nicht mehr gibt, vorgestellt und auch auf dieses Leseprobenbüchlein hingewiesen. Damals gab es auch in der FAZ, glaube ich, ein „Deutsches Buchpreis-Spezial“, wo die Bücher vorgestellt und von Literaturkritikeren diskutiert wurden.

2009 bin ich in Wien und St. Pölten dem Leseprobenbüchlein nachgejagt, bin dann irgendwann auf „Buzzaldrins-Blog“ gestoßen, der 2013 die Aktion „Fünf lesen vier“ oder „Vier lesen fünf“ ins Leben gerufen hat.

Daraus ist das „Buchrpreisbloggen“ geworden, wo es 2015 sieben offizielle Blogger gab, die sehr stolz darauf waren, ausgewählt worden zu sein.

„Das kann doch jeder machen!“, habe ich trotzig gedacht, die Bücher angefragt, bin in Buchhandlungen gegangen, habe mir vom Alfred die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke früher kaufen lassen, mir zwei der Bücher vom Otto ausgeborgt, etcetera.

Damals hat es auch das Buchpreistagebuch oder die Longlistnotizen gegeben, denn ich habe mein inoffizielles Buchpreisloggertum sehr ernst genommen, bin damit vielleicht auch den offiziellen Bloggern auf die Nerven gegegangen, denn eine hat meine Kommentare gelöst und gemeint ich solle sie in Ruhe lassen!

Aber mir hat das Bloggen Spaß gemacht, ich habe mir gedacht, in Buchhandlungen setze ich mich nicht mehr, borge mir auch nichts mehr aus, sondern frage an und was kommt wird gelesen, das waren 2016 neunzehn Bücher, aber da gab es schön die österreichische Buchpreisliste und das Lesen wurde ein bißchen Streß oder nicht wirklich, aber die Kritiker, die es ja sicher gibt, könnten das vielleicht so sehen.

Heuer gibt es, weil wir ja nach Basel fahren das dreifache Buchpreisbloggen und da ich vorher in Locarno war, habe ich mit dem deutschen Buchpreislesen erst im September angefangen, bin jetzt beim dreizehnten Buch, habe alle auf meiner Liste, weil man die jetzt ja auch bei der „Netgalley“ anfragen und sich als E-Books schicken lassen kann.

Das Longlistentagebuch und die Glossen darüber sind auf die Art und Weise ein wenig rar geworden, weil ich ja auch zu Veranstaltungen gehe, meine Praxis mache, mir die „Ohrenschmaustexte“ angesehen habe, etcetera, was ich ein wenig schade finde und auch im Netz tat sich heuer weniger, weil es jetzt ja statt den offiziellen Bloggern, die „Buchpreispaten“ gibt.

Da lesen zwanzig Blogger je ein Buch und rezensieren es anschließend, aber es gibt natürlich die „Buchpreisaufregungen“ und das ist ja, glaube ich, auch was der „Börseverein des Buchhandlels“ mit seinem „Deutschen Buchpreis“ will, eine Diskussion über die Bücher von denen dann vielleicht das eine oder andere zu Weihnachten unterm Christbaum für die Frau oder Schwiegermutter landet und dann, wenn man Glück hat, ein paar Tage später noch originalverpackt im offenen Bücherschrank.

Ich denke, obwohl darüber viel diskutiert wird, es gibt keine Regeln, was der deutsche Buchpreis darüber hinaus will, als auf die Bücher aufmerksam zu machen und ich denke auch keine Vorgaben, an die Juroren, wie sie sie sich zu entscheiden hätten.

Das halte ich für ein Gerücht, auch wenn man das im Netz immer wieder findet, was der deutsche Buchpreis bewirken soll? Er ist kein Literaturpreis, wie der „Büchner-Preis“ wahrscheinlich, sondern, wie schon der Name sagt, ein „Buchpreis“ den der Börseverein gestiftet hat.

Früher hieß es für den besten Roman. Das „Beste“ wurde jetzt geweggelassen, wahrscheinlich nicht deshalb, weil ich immer wieder montierte, daß das nicht der beste Roman sein kann, weil die Geschmäcker ja verschieden sind und man Bücher auch nicht vermessen kann und höchstwahrscheinlich nicht wirklich vergleichen.

Die Kritiker haben aber deshalb die Frage aufgeworfen, ob da nicht vielleicht auch ein schlechter Roman nominiert werden könnte und, ob sie sich dann überhaupt noch in eine Jury setzen sollen, wo es vielleicht auch ein oder zwei Buchhändler gibt, die ihre Rolle darin verstehen, ein möglichst gut lesbares Buch, was auch verkauft wird, hinauszupushen.

Diese Diskussion ist nicht neu und sie wurde sicher nicht von Petra Hartlieb, der engagierten Wiener Buchhändlerin und Kämpferin gegen „Amazon“ angeregt, denn es gab sie schon 2013, als es noch das „Fünf lesen vier“ oder umgekehrt gb und da Reinhard Jirgl mit seinem „Nichts von euch auf Erden“ auf der Shortlist stand.

„Ein unlesbaren Buch!“, kommentierten die Blogger und befürchteten, daß es den Preis gewinnen würde. Hat es nicht und 2015 als ich das erste Mal inoffiziell den „Buchpreis“ bloggte, gab es die Diskussion bezüglich Ulrich Peltzer und die „Klappentexterin“, eine Buchhändlerin und „Buchpreisbloggerin“ hat genau das mentiert: „Da sind Bücher auf der Liste, die Leute nicht lesen und nicht kaufen wollen!“

Das gibt es also, beobachte ich, jedes jahr, 2017 war es Thomas Lehr mit seiner „Schlafenden Sonne“, heuer Ulrich Maess mit den „Gelenken des Lichts“, ein Buch, was ich ja schon geschrieben habe, von den zwölfeinhalb, die ich bis jetzt gelesen habe, für das beste halte, das aber nicht auf der Shortlist steht, denn heuer stehen da drei Debutanten darauf und insgesamt waren es sieben und die großen Namen fehlten eigentlich und auch, was ich eigentlich gut finde, die Romane der Midlifekrisismänner, die ihre Probleme mit dem Sex und den Älterwerden beklagen.

Zufall oder nicht, in der Jury gibt es jedenfallls zwei Buchhändler, eine davon ist Petra Hartlieb, wie schon erwähnt. Dann noch Daniela Strigl, die österreichische Literaturkritikerin und wahrscheinlich noch vier andere Literaturkritiker und die Diskussion, die heuer im Netz ein wenig schwach war, nur drei Blogger haben das Longlistbüchlein durchgesehen und zwei weitere je drei Bücher gelesen, wurde schon im August begonnen.

Ich habe auf den O- Tönen davon mitgekommen, denn das Stand ja „Miroloi“ darauf, ein Jugendbuch, ein Fantasie oder dystopischer Roman. Kann und darf das sein?

Die Diskussion ebbte wieder ab, immerhin hätte Karen Köhler ja auch beim Bachmnnpreis lesen sollen und jetzt, während wir langsam in Richtung der montaglichen Preisvergabe schielen und ich mich frage, wer wird es werden wird?

Sasa Stanisic, den ich noch nicht gelesen habe, Norbert Scheuer, der mir nicht gefallen hat oder Raphalela Edelbauer, die bei beiden Preisen auf der Shortlist steht oder doch die drei anderen, zwei Debuts und Jackie Thomaes „Brüder“, hat sich Petra Hartlieb zu Wort gemeldet und in der „Presse“ einen Bericht über ihre Jurorenerfahrungen veröffentlicht, der wieder etwas Staub aufwirbelete, obwohl ich gleich schreiben kann, daß er sehr sehr harmlos ist und nicht einmal das, mit den zu schwierigen Büchern wirklich thematisiert, aber die Kritiker wie man lesen und hören kann, sehr stark empörte!

Stehpah Teichgräber hat mich am vorigen Mittwoch bei seinem Workshop auf den Bericht aufmerksam gemacht, das heißt, er hat ihn erwähnt, dann hat mir der alfred etwas davon geschickt. Der Artikel war im Netz aber nicht kostenlos zu lesen, da gab es nur ein Video von einem Kritiker mit der Überschrift „Ist der dBp eine Mogelpackung?“, der sich empörte, daß Petra Hartlieb in einem Satz geschrieben hat, daß sie dieses Frühjahr eine Unmenge Bücher gleesen hat, die sie nicht verstanden und höchtwahrscheinlich nicht verkaufen kann!

Nun habe ich, weil ja alles streng geheim und ich mir nicht die Zeit nehme die Neurerschungen diesbezüglich durchzugehen, welche zwei Bücher, die Mitgliedsverlage vielleicht vorschlagen könnten, die an die zweihundert Nominierungen nicht gelesen, nur ein paar davon wahrscheinlich und da ja auch, wie ich es seit ein paar Jahren mache, eine persönliche Prognose gegeben.

Von den zwölfeinhalb Büchern die ich bis jetzt gelesen habe, war aber nur eines schwierig zu lesen und das ist, wie schon beschrieben, das was ich bis jetzt für das beste halte und von seinem Buchpaten auch schon angefragt wurde, für wen das Buch jetzt außer für Germanisten sein soll?

Die Kritiker haben sich empört, daß Petra Hartlieb da aus dem Nähkästchen des Jjurorenlebens geplaudert hat, „Darf sie das?“, gefragt und sie, was ich für sehr empören halte, als unqualifizere Buchhändlerin soll sie den Mund halten oder so gemeint.

Dabei hat sie, glaube ich, als Literaturkritikerin gearbeitet, Bücher geschrieben und war glaube ich auch in der ersten öst Jury und hat da bedauert daß sie Friederike Mayröckers Bücher nicht verkaufen kann, aber die hat ihren Fankreis und ihre Bcher sind seltsamerweise selten im Schrank zu finden.

Petra Hartlieb ist, glaube ich, wie eigentlich zu erwarten, der Meinung daß es ihre Aufgabe als Jurorin ist, zu versuchen möglichst viele Bücher, die sie für gut hält, bekannt zu machen und das ist es, glaube ich, auch.

Lade ich einen Buchhändler in die Jury, wird der vorschlagen, was ihm gefällt und habe ich zwei Buchhändler und fünf Literaturwissenschaftler, werden sich die zwei immer noch schwer tun, gegen die fünf anzukommen und so ist und war es auch, denn sonst hätten wir ja in den letzten Jahren noch mehr schwer lesbare Bücher auf der Shortlist gehabt und wir hatten immer nur höchstens eines.

Interessant also, daß jetzt so gegen Petra Hartlieb hergefahren wird und der Preis sogar in Frage stellt wird!

Der Börseverein sieht es, glaube ich, gelassen und ich halte die heurige Buchpresliste, wie schon erwähnt für sehr gut. Die ewigen „Midlifekrisesbücher“ fehlen, dafür gibt es sechs Österreicher, sieben Debuts, zwei Bücher über die Mondlandung, die ich noch nicht glesen habe und wieder viel über die DDR, die mich ja, weil ich sehr politisch bin, auch sehr interessiert.

Ob die Diskussion über den „Deutschen Buchpreis“ wirklich durch Petra Hartliebs Erfahrungsbericht angeheizt wurde, weiß ich nicht und denke, daß ich, wenn ich jemanden frage, ob er den „Deutschen Buchpreis“ kennt, wahrscheinlich immer noch zu hören bekomme „Deutscher Buchpreis what?“

Aber jetzt vielleicht auch: „Das ist eine Mogelpackung!“

Was ich sehr schade finde und meiner Meinung nach auch nicht stimmt und meine persönliche Meinung ist auch, daß es mir eigentlich egal ist, wieviel leicht oder schwer lesbare Bücher darauf stehen.

Ich lese drei Bücher in der Woche, habe schon Arno Schmidt gelesen und Sophie Kinsella deren „Schnäppchenjägerin“ ich nach wie für ein sehr gutes Buch halte.

Ich kann also lesen und Bücher verstehen, auch wenn ich hier sehr im Verborgenen blogge und manche meiner Kommentierer meinen, daß ich nur sinnlosen Content verbreite und mir wahrscheinlich auch meine Lesekompetenz absprechen oder sich nicht für sie interessieren.

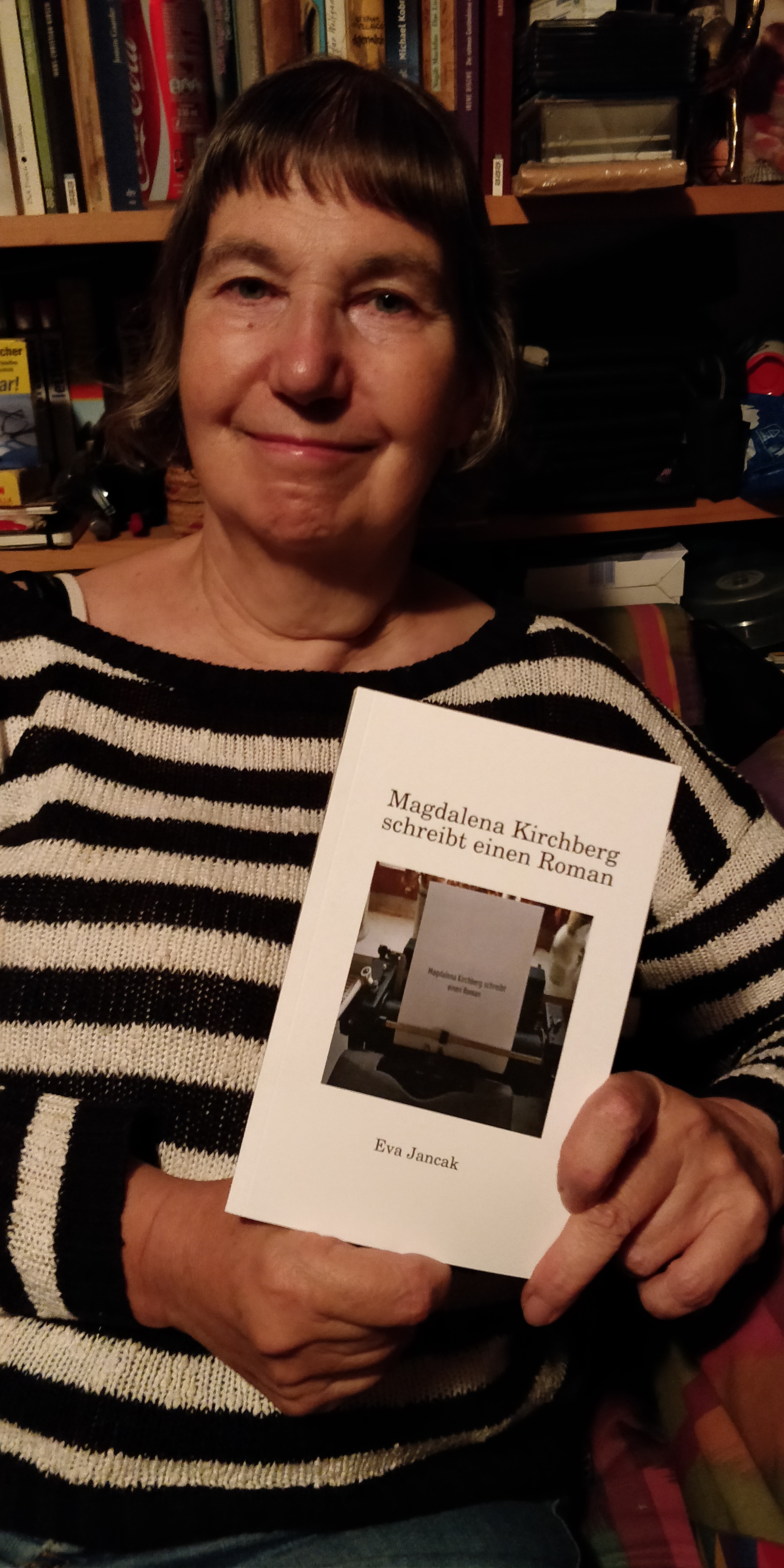

Und übrigens von mir ist vor ein paar Tagen auch ein neues Buch erschienen, das habe ich jetz bei „Wikipedia“ eingetragen, in den „Bücherschrank“ gelegt und wer sich bei der Lesrunde beteiligen will, soll sich bei mir melden.