Am vorigen Dienstag, eine Woche vor der Messe ist die Absage herausgekommen, die Buchmesse findet wegen dem Corona Virus nicht statt und alles lag schon wieder vorbereitet auf meinen Schreibtisch, obwohl ich ohnehin nicht so sicher war, daß die Messe stattfinden wird und eigentlich auch nicht so traurig, der Bücherstaßel im Badezimmer ist ja hoch und bei all der Hysterie ist es wahrscheinlich wirklich nicht ratsam am Samstag sich durch die Massen in den überfüllten Glashallengänge zu dringen, denn wenn das Virus wirklich so verbreitet ist, wie alle sagen, fangt man es sich ja ein.

Nun gut, ich habe meinen Buchmesseartikel geschrieben und ansonsten weiter gelesen, beziehungsweise mit Ivo Andrics Buch angefangen und dann natürlich im Internet nachgeschaut, beziehungsweise meine E-Mails empfangen. Das erste diesbezüglich kam von Ruth Aspöck: „Buchmesse abgesagt, da kannst du vielleicht ins St. Pölter Rathaus zu meiner Veranstaltung gehen. Der Robert kommt auch!“

Könnten wir eigentlich das Wochenende in Harland verbringen, der Alfred will aber nicht so recht und dann kam ein Mail vom „Wagenbach-Verlag“, der mich ja für den Freitag „Für einen spätes Frühstück im frühen Frühling!“, richtig, als ich das letzte Mal auf der Messe in Leipzig war, hat es dort geschneit, in die Halle 5 eingeladen hat, jetzt hat er das auf einen Verlagsbesuch in Berlin verschoben, aber Berlin ist weit und die deutsche Grenze muß man da auch passieren.

Dann habe ich im Internet gelesen, in Halle und in Magdeburg werden die Messestände aufgebaut und Lesungen finden statt und ich habe ja, als ich gelesen habe, daß auch das Lesefest abgesagt wurde, mir ohnehin gedacht, daß ja die Veranstaltungen in den Buchhandlungen und an den anderen literarischen Orten eigentlich stattfinden könnten, denn das sind ja keine Großveranstaltungen und, das haben sich andere offenbar auch gedacht, denn bei ARD gibt es eine ganze Seite, von den Veranstaltungen, die in Leipzig stattfinden werden, darunter glaube ich die im Gohliser Schlößlein und im Literaturinstitut Leipzig, wo wir eigentlich hingehen wollten und das ich die Messezeit benützen könnte, mir meine eigene Messe zu gestalten, habe ich mir auch gedacht, schließlich surfe ich mich ja auch immer durch Frankfurt und habe auch schon dreimal Leipzig im Zimmer verbracht, nun gut, da gibt es dann keinen livestream und kein „Blaues Sofa“, woraus mein Messesurfen ja hauptsächlich besteht, aber ich habe heuer die „Leipziger-Buchpreisbücher“ angefragt und habe auch ein paar andere Neuerscheinungen, die beispielsweise im Österreich Cafe in der Halle vier präsentiert werden sollten, auf meinen Stapel.

Ich habe zwar, wegen meiner Stunden und weil ich auch zu Veranstaltungen gehen und das „Fräulein No“ korrigieren will, nicht unbegrenzt Zeit mich dem Lesen hinzugeben, aber daß man eine Messequarantäe am besten mit dem Lesen verbringt, habe ich schon in meinen Absageartikel geschrieben, dann habe ich ein Video mit Jo Lendl, dem „Hanser Verleger“ gehört, der das auch meinte, daß man die Zeit, wo man sonst in den Hallen herumschlendert, mit dem Frühjahrsneuerscheinungen verbringen könnte, auf der Messe kommt man ohnehin nicht zum lesen und Ruth Justen, die nicht nur auch in der „Bloggerdebutjury“ sondern auch in Leipzig Pressesprecherin ist, hat mich angemailt, der „Leiziger Buchpreis“ wird, wie gehabt am Donnerstag vergeben, aber nicht, wie gehabt nicht in der Glashalle, sondern über den „Deutschlandfunk“ und Wolfgang Tischer hat im Literaturcafe auch bekanntgegeben, daß er seinen Messepodcast, bezeihungsweise, die geplanten Interviews abhalten wird.

Über livestream und online geht das ja ganz leicht, ARD hat angekündigt, sie wird die Messe auf ihrer Seite virtuell übertragen und dann habe ich mir auch das Programm des „Blauen Sofas“ angeschaut.

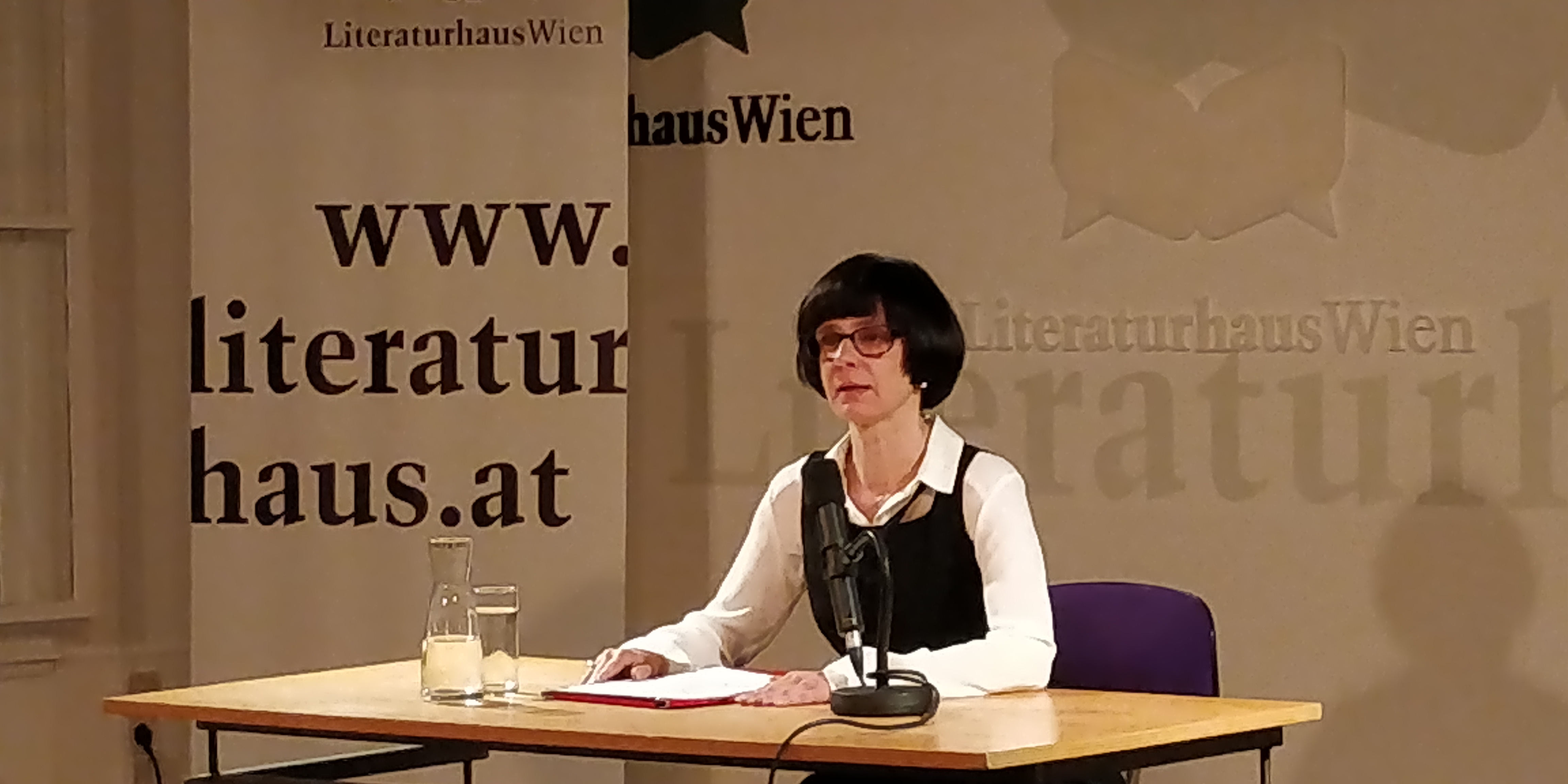

Das wird zwar nicht stattfinden, aber einige der Bücher die dort vorgestellt werden, habe ich ja in meinem Badezimmer und Marlene Streeruwitz „Flammenwand“ für das sie den „Preis der Literaturhäuser“ bekommt, habe ich auch schon gelesen.

Jonas Lüscher Poetikvorlesungen „Ins Erzählen flüchten“, habe ich gerade ausgelesen.

Paula Irmschler „Chemnitz-Buch“ hätte ich mir zwar auch nach Leipzig mitnehmen können, jetzt könnte ich in es, wenn es am Programm steht, hineinschauen und es durchblättern, ebenso wie mit Lutz Seilers „Stern 111“ das ich allerdings erst bekommen mǘßte. Das ist ein nominiertes „Buchpreisbuch“ und hat laut dem Literaturcafe große Chancen den Preis zu bekommen, das hat auch Ingo Schulzes neuer DDR-Roman und über den habe ich ein Vedio gesehen, wo der Autor gefragt wurde, ob er jetzt traug ist, daß es jetzt keine Messe gibt?

„Nein!“, hat er, glaube ich, gesagt und geantwortet, daß die meisten Veranstaltungen ohnehin am Abend stattfinden und er sonst, statt auf den Messebühnen in Studien sitzen würde. Leipzig im Zimmer ohne Messe ist also sicher interessantund eine neue Herausforderung und wieder, eigentlich geht, es um das Lesen und wenn es dann auf den Internetseiten noch entsprechene Hinweise und Interviews gibt, kann man gspannt auf die „Buchpreisverleihung“ sein, wo ich ja einige Bücher habe oder noch bekommen soll, bis jetzt aber nur „luna luna“ und „Middlemarch“ gelesen habe, also noch kein Urteil geben kann und richtig am Vorabend der Messe hätte es noch einen Preisträger gegeben, nämlich den „Preis für europäische Verständigung“, der diesmal an Laszlo F. Födenyi geht.

Der hätte auch aufs blaue Sofa kommen sollen, da könnte ich dann bei „Amazon“ in das Buch hineinschnuppert, während ich Josef Haslingers „Mein Fall“ der auch in Leipzig auftreten hätte sollen, zwar im Badezimmer liegen habe, weil es mir die liebe Doris Kloimstein schenkte, weil wir jetzt immer Bücher tauschen, ich das aber nicht machen werde, weil ich mir ja vorgenommen habe, daß ich das Buch in meine Klosterwoche mitnehmen will, wenn ich dort einen biblischen Text schreiben soll.

Keine Messe, aber Bücher und mal sehen, ob ich jetzt mehr lesen werde, als wenn ich durch die Hallen geschlendern würde.