Babenbergerstraße / Ring

Wenn ich jetzt meine Corona-Texte, die in diesem Blog von März bis jetzt erschienen sind, für das dritte Corona-Texte-Literaturgeflüsterbuch korrigiere, merke ich so richtig, wie sehr sich die Stituation im letzten Jahr verschlechtert hat

Gab es ja im Sommer zum Teil keine Maskenpflicht und man konnte in Lokale und auch im Freien oder ins Cafe Prückl zu Veranstaltungen gehen, kann man jetzt, wo die Zahlen immer noch um zweitausend liegen, aber ansteigen und gestestet und gestest wird, muß man einen haben wenn man zum Friseur gehen will und die Lokale sind immer noch geschloßen.

In Vorarlberg gibt es eine Testregion, weil da die Zahlen im Gegensatz zu Ostösterreich, wo das das britische Virus vorherrscht, die vorsichtige Öffnung der Gastronmie erprobt werden soll, wird hier gesprochen, daß um Ostern die Schanigärten aufmachen sollen, aber nur mit Test und Maske und Sicherheitsabstandbetreten werden darf und wenn man sich da denkt, ist mir egal, hol ich mir halt mein Bier und mein Teake away und setzte mich damit in den Stadtpark oder lade zu Hause mein Freunde ein, ist man auch auf dem Holzweg, denn da gibt es eine neue Verordnung, die ich gerade beinsprucht habe, daß man immer, wenn sich mehr, als vier Personen treffen, das als Veranstaltung gilt und man dazu eine Genehmigung braucht, also wenn eine Mutter mit einem Kind mit einer anderen zum Kaffeetrinken trifft und tut man es nicht, drohen Stafen über tausend Euro.

Motto

„Uje uje, das lassen wir uns nicht gefallen!“, sagte Herbert Kickl von der FPÖ und Martin Rutter ein ehemaliger BZÖ-Politiker, der einmal sogar bei den Grünen war, kündigte für den sechsten März eine Demo an, die sich gewaschen hat und wie er hoffte, die Regierung zum Rücktritt bringen wird.

Das wird zwar noch eine Weile Phantasie bleiben und die Demos, wie schon seit einigen Wochen überhaupt verboten. Es hätte da für vorigen Freitag auch eine Aktion geben sollen, wo sich Maskengegner, die Supermärkte stürmen wollten und sich diese vor den Obsttänden hinunterreißen wollten. Die Aktion wurde, glaube ich, abgesagt, weil das Terrorkommanmdo und der Verfassungsschutz dagegen einschgeschritten wäre und man denkt sich da, wo sind wir da in Nordkorea oder in dem dystopischen Roman, den ich schon seit einem Jahr so gerne schreibe möchte?

Ein wahrscheinlich oberer Polizeichef erkärte auch gleich, daß man, wenn man trotzdem auf eine Demo gehen würde und sowohl dieFFP2-Maskenpflicht, als auch den Sicherheitsabstand nicht einhalten würde, eine strafbare Handlung begehen würde und Strafe zahlen müße.

Spaziergang über die Ringstraße

Uje, uje, also bei dem Demos immer schauen, daß man sich noch jenseits dieser befindet, weil man im Freien ja keine FFP2-Maske braucht und die hat jetzt auch einen großen Skandal ausgelöst, weil die von der „Hygiene Austria“ kommen, eigentlich aus China stammen sollen.

Das ist mir, weil ich meine mir von der Regierung zugeschickten, weil über Fünfundsechzig, ohnehin noch nicht verwendet habe, eigentlich egal und die Demo hörte man, findet trotzdem statt. Um eins oder zwei hätte sie am Helden- oder am Mariatheresienplatz stattfinden sollen, aber die waren schon abgesagt.

„Wir gehen trotzdem!“, hieß es im Netz, geben aber erst zwei Stunden vorher bekannt, wo sie stattfinden wird.

Die FPÖ habe ich dann gehört, trifft sich am Nachmittag auf der Jesuitenwiese, wo Herbert Kickl eine Rede halten wird und ich dachte „Uje, uje, wir leben wirklich in einer verrückten Welt!“

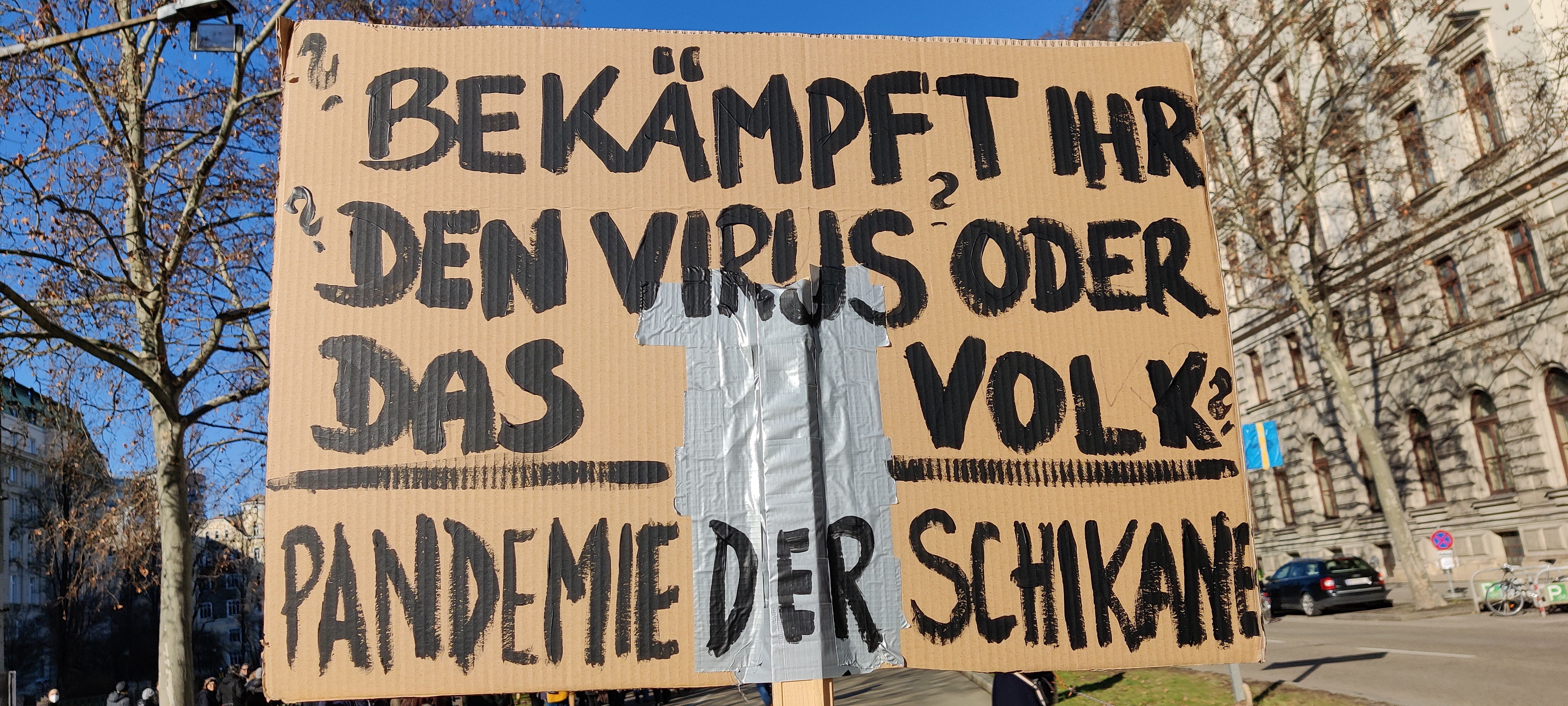

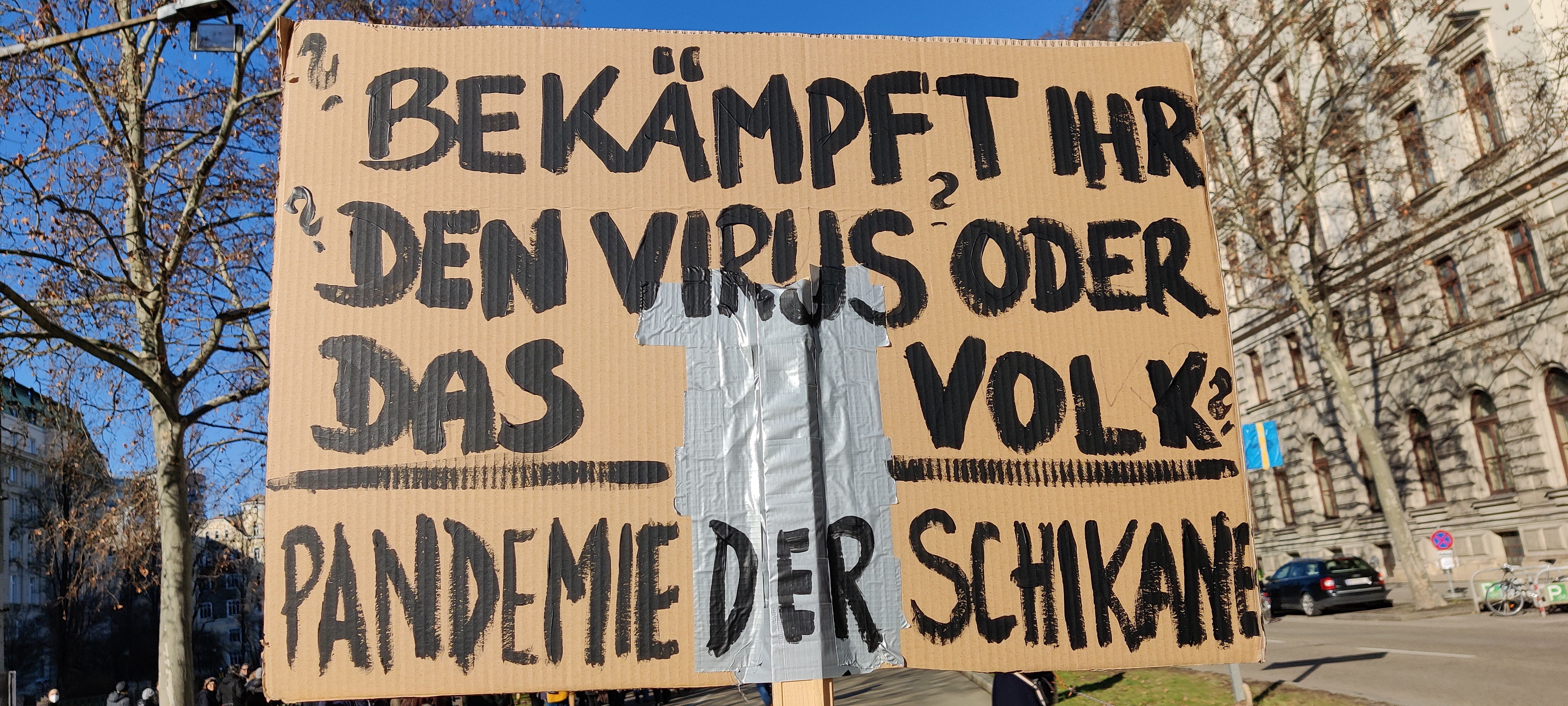

Wer gegen wen?

Denn auf die Jesuitenwiese bin ich ja immer Ende August, Anfang September marschiert, um dort am Volksstimmefest und manchmal auch gegen Herbert Kickl, den Rechtsruck und den Rassismus zu lesen.

Alfred wollte sich mit einem Freund treffen, der etwas vom Volkstheater sagte, dann hörte ich bei OE24-TV, das ich derzeit gern höre, weil die viele Corona-Nachrichten, die mich ja sehr interesieren haben, die Demo war um eins am Heldenplatz, die Polizei löst aber auf. Also zum Ring marschiert und dort war auch viel Polizei. Es gab wieder die berühmten Österrreichfahnen, wo ich mich ja immer frage, wieso man die bei einer Anti-Coronamaßnahmen-Demo, wo man beispielsweise gegen den grünen Impfpaß demonstriert, so unbedingt braucht?

Die Bundeshymne wurde kurz gesungen, es gab Geschrei, die Polizei sprang über die Absperrgitter und eine Dame, die ich von der „Alten Schmiede“ kenne, sagte mir empört „Das sind alles Idioten!“

Polizei auf der Hauptallee

„Wieso?“, fragte ich freundlich und sie erklärte mir zuerst, weil Gesetz ja Gesetz wäre und dann, daß es in dem Gemeindebau, in dem sie wohnen würde schon sehr viele Arbeitslose gäben. Dann kam noch der Sohn des Psychiaters bei dem ich vor Jahrzehnten im Institut für Psychotherapie war und den ich manchmal bei den „Wilden Worten“ im Amerlinghaus gesehen habe. Er und die Dame waren maskiert und als ich sagte, daß wir in Bezug auf die Österreichfahnen auf der falschen Demo wären, reagierte er empört, aber es gibt ja leider keine Demos, die von den Linken und den dem Grünen demonstriert wurde, wie auch gestern der Polizeichef sagte „Das sind alles Corona-Leugner, passen Sie auf und gehen Sie da nicht hin?“

Stimmt aber gar nicht so ganz, denn vorige Woche waren wir auf einer Demo auf den Ballhausplatz, wo sich die Linken vorsichtig gehen die Covid-Maßnahmen empörten, aber gleich erklärten“Wir sind keine Covididioten und Maskengegener wollen wir auch hier keine sehen!“

Polizei auf der Jesuitenwiese

Heute aber auf der Ringstraße ein großer Tumult, dann nur mehr Polizeiautos und die Demonstration abgeleitet. Der Alfred hat sich mit seinen Freunden getroffen und ich habe gefragt „Wo gehen wir hin? Auf die Jesuitenwiese? Das ist zwar etwas weit und eigentlich will ich auch auf keine FPÖ-Veranstaltung?“

„Da gehe ich nicht hin!“, sagte der Alfred und so liefen wir den Ring entlang, umquerten den Stadtpark und waren auf einmal am Donaukanal, wo ich hinter mir die Frage hörte „Wo gehen wir da hin?“

„Auf die Jeusitenwiese zu der FPÖ- Veranstaltung, wo der Kickl redet!“, antwortete ich ohne es genau zu wissen.

„Hat der nicht schon angefangen?“

Es war halb vier und die Kickl-Rede war um drei angesagt

„Die werden schon auf uns warten!“, sagte ich und sah auch einige Personen, die den FPO-Mundschutz trugen, aber auch welche mit Trasparenten, die gegen den Rassismus waren und manche hatten aufgeschrieben „Wir wollen nicht leben, um nicht zu sterben!“

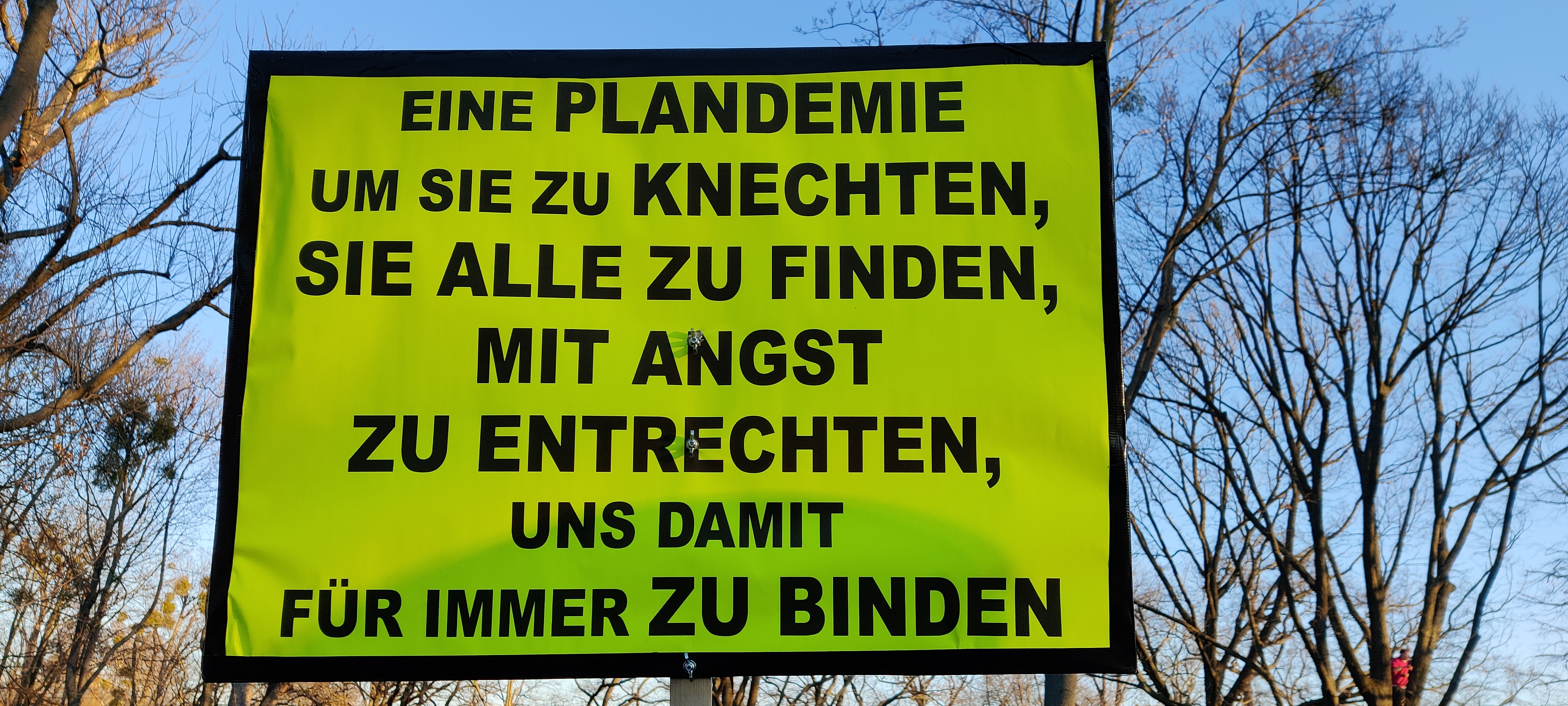

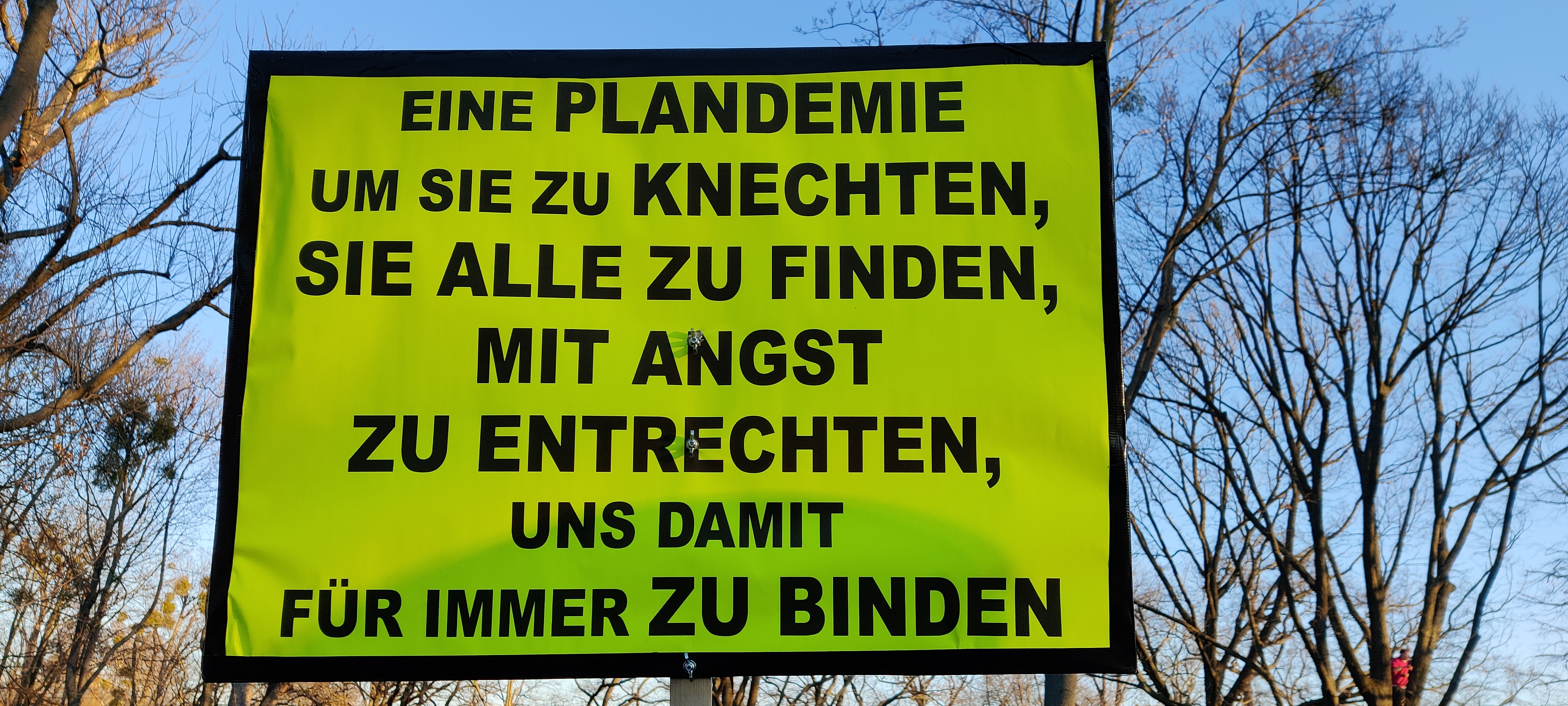

Transparent

Wir spazierten über die Prater Hauptalle, sahen auf einmal unzählige Polizeiautos an uns vorüberrasen, sahen Polizisten mit Hunden und kamen dann langsam auf den Platz, wo die Massen standen. Es waren diesmal wohl wirklich zigtausende. Ein paar waren auch auf Bäume geklettert und langsam war auch Herbert Kickls Stimme zu hören, obwohl ich ihn lange nicht verstanden habe, weil ich ja bezüglich Abstand aufgepasst habe und auch Alfreds Freunde nicht die Hand gegeben habe. Langsam kam ich auch näher, verstand zum Teil die Rede und am Schluß gab es auch ein Kickl-Gedicht, oh Überraschung, das zwarvielleicht nicht so ganz den poetischen Regeln folgte, war aber sehr bejubelt wurde und als ich am Rückweg zum Donaukanal wollte, um dort aufs Klo zu gehen, es gibt ja wegen der geschloßene Gastro kaum Gelegenheit eine Toilette zu benützen, aber leider hatte dieses Wintersperre zu und die Polizei hat wieder viele Straße abgeriegtelt.

Wir sind trotzdem gut nach Hause gekommen und ich finde die Sache mit den Demonstrationen und dem vermischten links und rechts sehr spannend und frage mich wirklich, ob alle Linken damit einverstanden sind, daß sie sich demnächst testen lassen müßen, wenn sie ein Bier oder einen Kaffee in einen Schanigarten trinken wollen? Die Gastronomen, die ihre Lokale aufsperren wollen, meinen zwar, da ist nicht dabei! Ich finde das aber ganz ehrlich für unnötig und übertrieben und wenn ich einen Tausender Strafe zahlen soll, wenn ich vielleicht demnächst zu Ruths Grillparzer-Lesung gehe, finde ich das auch nicht schön und daß man damit das Virus eindämmen kann, glaube ich, ebenfalls nicht.

Ansonsten würde ich wirklich gerne wissen, was Herbert Kickl zu Corona sagen würde, wenn er noch Innenminister wäre? Aber das weiß er wahrscheinlich selber nicht!