Der Alfred hat ja jetzt, bevor er in Pension geht, Urlaub und da möchte er herumfahren.

Die Sommerfrischewochenden in Harland, bei St. Pölten sind ihm da zu wenig und so hat er gleich angebissen, als ihm Erika Kronabitter zu zwei Lesungen eingeladen hat.

Auf diese Art und Weise waren wir vor zwei Wochen beim Lesefest in Strobl am Wolfgangsee, wo jetzt ja die Horromeldungen von den Coronazahlen in St. Wolfgang herkommen und für diese gab es eine Einladung in das Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab. Das ist im Burgenland, wo Erika Kronabitter im Rahmen der Sommerakademie eine Schreibwerkstatt „Schreiben mit Freude“ abhält und es außerdem eine GAV->Lesung „Zwischen den Zeilen“ im Stadl mit Petra Ganglbauer und Peter Pessl geben sollte.

Als wir das Dorf, ein paar idylle strohgedeckte Häuser mit teilweise sehr alten Möbeln auf einer Wiese erreichten, sahen wir die Teilnehmer der Schreibwerkstatt, ich glaube acht Frauen und zwei Männer, schon auf der Terrasse oder Galerie sitzen und eifrig vor sich hinschreiben oder denken.

Unser Zimmer war in der Mansarde eines der Häuser und die Lesung, die von Erika Kronabitter, der unermüdlichen, moderiert wurde, fand nur mit Peter Pessl statt, da Petra Ganglbauer, die ehemalige GAV-Präsdidentin, erkrankt ist.

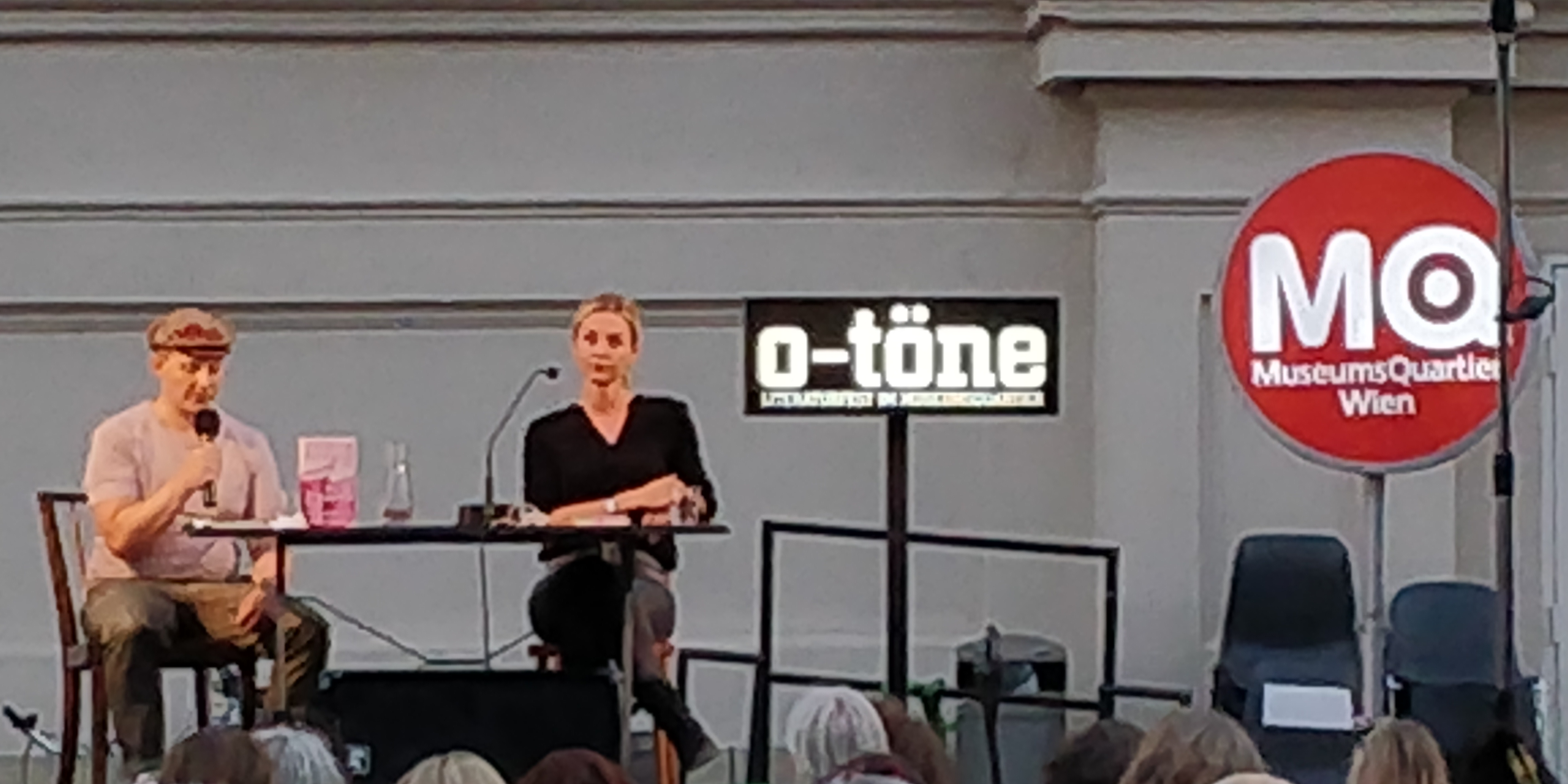

Peter Pessl, Erika Kronabitter

Erika Kronabitter stellte den 1963 in Frankfurt am Main geborenen und in Österreich Aufgewachsenen vor, erklärte, daß er einer eher experimentellen Schreibweisei zuzuorden ist, sein erstes Buch „Splitter und Sporen“ ist im „GanGan-Verlag“ erschienen und, daß er mit Petra Ganglbauer, Friederike Mayröcker und anderen Literaturgrößen in Verbindung stand.

Es sind schon viele Bücher bei „Ritter“ und anderen Verlagen erschienen. Darunter drei, die den „Aufzeichnungen aus dem Himalaya“ gewidmet sind. Da war ich bei der Vorstellung von einem in der „Alten Schmiede. Bei dem aus dem er dann gelesen hat, dem Zaubermärchen „Mamamaus Mandzukic“, war ich auch. Da gibt es ja Zeichnungen, die damals präsentiert wurden und er las den Ausschnit aus einem, das in Italien beginnt und in einem KZ endet und danach einen Ausschnitt aus dem neuen Buch, das demnächst erscheinen war, das sich dran lehnt und auch märchenhafte Textpassagen hat.

Erika Kronabitter erwähnte dann noch die Preise, die Peter Pessl, der sich auch als politischer Autor versteht, bekommen hat und fragte, ob es nicht unangenehm sei, die, von Politikern überreicht zu bekommen, wenn man aus dem bürgerlichen Leben ausgestiegen ist? Was ich für eine interessante Frage fand, wie Erika Kronabitter überhaupt sehr interessante Fragen stellte, wo man viel über den Literaturbetrieb lernen oder über ihn nachdenken konnte.

Nachher gab es eine Jause aus dem Bioladen mit „Uhudler“ und interessanten Gesprächen.

die Schreibwerkstatt, wo ich eine Teilnehmerin traf, die ich, sowohl aus der „Alten Schmide“ kenne, die aber auch in Strobl war, geht, glaube ich, bis Ende der Woche weiter.

Ein Buch über das Künstlerdorf in dem schon viele Berühmtheiten gelesen haben, gibt es auch und so kann man den Sommer auch verbringen, mit Lesungen und mit Schreibwerkstätten in einer schönen Gegend. Aber meine Sommerfrischenwochenenden in Harland, wo jetzt ja bald Halbzeit ist, sind auch sehr interessant.

Die Schreibwerkstatt mache ich mir selber. So war ich am Montag mit meinen beiden Notizbücher wieder in der „Seedose“ am Viehofner See, sogar auf zwei Kaiserspritzern und habe mir ein paar weitere Szenen aufnotiert, obwohl ich mit dem bis jetzt Vorhandenen noch nicht so zufrieden bin und nach Wien zu Lesungen beziehungsweise zu Arbeitssitzungen geht es auch immer wieder.

Die nächste Lesung wird bei schönen Wetter bei den O-Tönen sein, da es die „Podium-Sommerlesereihe“ jah nicht mehr gibt.