Berufung auf Vorgekautes

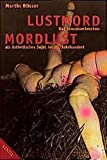

Martin Büsser bleibt bei gewohnten Erklärungsmustern, um das Sexualverbrechen als ästhetisches Sujet zu untersuchen

Von Walter Delabar

Lust und Lustmord sind - wenn man das so sagen darf - vertraute Motive der Bildenden Kunst. Mit der Emanzipation der Subjekte aus den Zwängen der vormodernen Kollektive sind auch die Schattenseiten der subjektiven Freiheit thematisiert worden, darunter auch Gewalt und ihre Fantasien. Diesmal nicht schamhaft in biblischen Motiven versteckt, wird die Verbindung von Sexualität und Gewalt zu einem der irritierendsten Motive der Kunst der Moderne.

Das hat sehr viel mit dem Bewusstsein zu tun, dass die industriellen Gesellschaften durchzogen sind von gewalttätigen Machtstrukturen, sei es die Unterdrückung des größeren Teils der Gesellschaft durch die jeweiligen Eliten, sei es die Unterdrückung der Frauen durch die Männer, sei es die Entfremdung des Menschen von sich selbst, seinen Tätigkeiten und seinen Produkten, sei es die Unterdrückung der primären Triebimpulse, die in einer komplexen und arbeitsteiligen Gesellschaft keinen Platz mehr haben.

In diesem Zusammenhang verwandelt sich die atavistische Gewalt der vormodernen Gesellschaften (die gleichwohl ihre sadistischen Züge hatte) in eine Gegen- und Unterwelt zur zivilisierten Gesellschaft des Industriezeitalters. Verbrämt mit den Thesen der Ideologiekritik wird daraus ein theoretisches Abbildkonstrukt, in dem Kunst nicht mehr symbolisiert und reflektiert, sondern die Missstände der Gesellschaft nur noch zur Schau stellt. Dass das so nicht funktioniert, zeigt sich in Martin Büssers kleiner Studie über den Lustmord deutlich.

Keine Frage, der Mann ist belesen. Er hat alles an einschlägiger und notwendiger Theorie verarbeitet, zwischen Freud und Foucault, George Bataille, Herbert Marcuse und Judith Butler. Auch seine Belege reichen über ein ganzes Jahrhundert. Von Otto Dix und Hermann Nitsch, bis hin zu Larry Clark und Bret Easton Ellis ist eine Menge Material versammelt. Immer steht im Zentrum die unheilige Allianz von Mord und Lust. Die Lustmörder des frühen 20. Jahrhunderts spielen dabei neben Bret Easton Ellis und dessen "American Psycho" und Dennis Coopers "Frisk" kaum mehr als die Rolle von thematischen Türöffnern. Mit diesen beiden späten Romanen sieht Büsser auch das Sex- und Gewaltthema auf einen (wahrscheinlich aber nur vorläufigen) Höhepunkt gebracht.

Kein Wunder also, wenn Sätze fallen wie dieser: "Eine Gesellschaft, in der die Ware in den Mittelpunkt gestellt wird, ist notgedrungen menschenfeindlich, weil sie den Menschen dafür hassen muss, dass er nicht wie eine Ware gehandelt oder konserviert oder ersetzt werden kann." Günther Anders hat das in "Die Antiquiertheit des Menschen" als den Hass des Menschen bezeichnet, geworden und nicht gemacht worden zu sein. Aber Anders ist Büsser anscheinend nicht bekannt. Dass Büsser Freuds Bemerkung aufgefallen ist, dass es ohne Verdrängung keine Kultur gäbe, ist immerhin zu seinen Gunsten zu verbuchen. Freilich verlässt er sich lieber auf Vorgekautes, in dem die Idee vom erfüllten Leben sehr beliebig gegen die Unfertigkeiten der Realität vorgebracht werden kann.

In diesem Zusammenhang schreibt er der Kunst einen aufklärenden Auftrag zu. Dazu muss sie vor allem eins: abbilden. Das heißt in diesem Fall: gesellschaftliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen das eigene Begehren. Kunst drückt dann aus, was in der Gesellschaft sowieso vorhanden ist, sie bringt Gewalt zum Vorschein und macht sie bewusst. Ziel des Ganzen ist eine befreite Gesellschaft, die das Begehren zwar zulässt, nicht aber die Gewalt. Büsser beschreibt die künstlerischen Aktionen etwa eines Hermann Nitsch, eines Larry Clark oder eines John Duncan, der in eine weibliche Leiche ejakulierte und sich hinterher kastrieren ließ, als selbsttherapeutische Verfahren, deren Erfolg man freilich bezweifeln mag. Damit aber scheinen Kritiker wie Künstler jenem Missverständnis zu folgen, das die Kunst radikal subjektiviert, ohne dabei ihre gesellschaftliche Relevanz aufzugeben. Willfährig steht dabei die Faschismusmetapher bereit, mit der alles Mögliche ausgezeichnet werden kann, was pathologisch oder schlicht falsch sein soll. Dabei jedoch - und dies ist auch bei Büsser sichtbar - klafft der Widerspruch zwischen Abbildthese, aufklärerischem Anspruch und radikalem Tabubruch immer weiter auseinander.

Das scheint im Wesentlichen an Büssers Kunstverständnis zu liegen. Allerdings vernachlässigt er sträflich, dass Kunst neben der Abbildung auch reflektiert und vor allem symbolisch verdichtet. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise ein Mord, auch ein Lustmord, nicht notwendig homolog zum realen Mord. Und ohne den mehrfachen Schriftsinn, der ja ein altehrwürdiges Verfahren ist, allzu sehr zu bemühen, verweist er doch auf die Möglichkeit, auch im Lustmord Themen verhandelt zu sehen, die ins Zentrum der Entwicklung der modernen Gesellschaft verweisen. In einer Gesellschaft nämlich, die sämtliche Regularien zu zweifelhaften Instanzen werden lässt, die zudem die Einzelnen radikal individualisiert, geraten soziale Verfahren wie Liebe, Intimität und Sexualität zugleich auf den Index.

Das führt eben nicht nur zur Dominanz des Liebesdiskurses in der Popindustrie, sondern auch zur Radikalisierung der Körperlichkeit in der Kunst, vor allem indem sie die Verbindung von Gewalt und Sexualität aufgreift. Das freilich nicht in der verdeckt zivilisationskritischen Manier, die auch der Frankfurter Schule zugrunde liegt, sondern als Bearbeitungs- und Reflexionsform, die in die Extreme treibt, was dorthin zu treiben ist.

In diesem Sinne sind die künstlerischen Exzesse weniger anklagende und aufklärende, denn variierende und durchspielende Versuche. Kunst ist in diesem Sinne, selbst wenn sie sich ins Extrem des Lustmordes begibt, vor allem eins: Ein Medium, in dem die Moderne sich variiert und ausprobiert. Was dann in der Realität daraus gemacht wird, bleibt dann offen, für jeden Einzelnen wie für die Gesellschaft.

|

||