Spur aufnehmen

Die Stadt München erinnert sich an ihre renitentesten Künstler. Zum Katalog und zur Wanderausstellung in der Münchner Villa

Von Walter Delabar

Lange nachdem alles begonnen hat, kommen die Manifeste: "Eine neue menschliche Kraft [...] und die Unzufriedenheit über ihre möglichen Anwendungen in unserem sozialen Leben [...] wachsen täglich mit der unwiderstehlichen technischen Entwicklung." Die Avantgarden haben eine unübersehbare Tendenz zum Manifest. Sie wollen sich äußern, sie wollen sich positionieren, sie wollen zeigen, wer sie sind und wohin sie wollen.

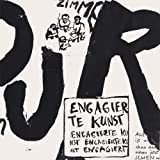

Dass das Manifest selber wieder nicht nur Kommunikationsform, sondern auch Kunstform war, gestaltet werden musste, sprach und sich der Sprache verweigerte, Sinn produzierte und Sinn zerstörte, gehört zu den zentralen und gewollten Widersprüchen der Avantgarden: Nur wer Sinn zulässt, kann funktionieren. Der Zwang zu funktionieren aber macht aus Subjekten pure Funktionsträger und nimmt ihnen jede Freiheit. Deshalb erklärt die Gruppe SPUR in einem ihrer Manifeste (diesmal im Januar-Manifest 1961) kategorisch: "Unbrauchbarkeit ist uns höchstes Ziel."

Das ist als künstlerisches Statement im 20. Jahrhundert fast schon Konvention. Der privilegierte Außenseiter der Gesellschaft, der Künstler, kündigt seinen Vertrag, kündigt auch die unausgesprochene Selbstgewissheit einer Gesellschaft, die immer das Richtige zu tun glaubt. Künstler nehmen für sich - wenn nicht eine radikale Außenseiterposition, dann das Recht - in Anspruch, sich dem Integrationsdruck der Gesellschaft zu verweigern. Sie sind das schlechte Gewissen der formierten Gesellschaft. Sie verstoßen gegen die Verhaltensnormen einer guten Gesellschaft, die über ihre eigenen Abgründe allzu leichtfertig hinweg gegangen ist.

Die Gruppe SPUR ist vielfach mit der Geschichte der Bundesrepublik verwoben, mit Gesellschaftsgeschichte aufgrund ihrer politischen Aktionen und der Kunstgeschichte wegen ihrer vielfältigen Produktionen, mit denen sie an der Wende zu den 1960er-Jahren die Öffnung der bundesdeutschen Gesellschaft und Kultur mit vorantrieben. Ihre Gründungsmitglieder Helmut Sturm, Heimrad Prem, Lothar Fischer und HP Zimmer wurden mit der Gruppe SPUR bekannte Vertreter der bundesdeutschen Neoavantgarde, bis ihnen dann die Popart den Rang abzulaufen begann. Wohl deshalb haben sie es, anders als die heutigen Repräsentanten der bundesdeutschen Neoavantgarden haben sie es allerdings nicht zu ikonografischem Rang gebracht.

Die damaligen Mittzwanziger schlossen sich im Herbst 1957 zur Gruppe SPUR zusammen. Sie begannen mit gemeinsamen Ausstellungen, hier allerdings noch mit Arbeiten, die jeder der Gruppenmitglieder selbst gefertigt hatte. Erst später entwickelten sie ein spezielles Regelwerk, das ihnen Gemeinschaftsarbeiten erlaubte: Das Recht an jeder Stelle der Leinwand zu arbeiten, zwischen ihnen nach freier Wahl zu wechseln und dabei mehrlagige Farbschichten aufzutragen, kennzeichnet das Regelwerk. Das führt zu Flächenschichtungen und Formenverflechtungen, deren Aussagegehalt sich dem flüchtigen Blick nicht mehr erschließt, zugleich Manko, Anspruch und Projekt der Avantgarden. Das größte SPUR-Projekt ist der SPUR-Bau aus dem Jahr 1963, von dem allerdings nur ein 70 cm hohes Modell existiert. Seine vorgeschlagene Ausführung im Maßstab 1: 87 lässt eine Gesamthöhe von über 60 Metern erwarten. Der SPUR-Bau verbindet ein utopistisches Verkehrs- und Wohnprojekt, das in der Tradition der Cobra-Gruppe ebenso wie Le Corbusiers steht - mitsamt den zwanglosen Assoziationen, die ein Bauprojekt annehmen kann, wenn es sich Zwecken ausdrücklich verweigert. Dass vieles daran an die Spielereien Niki de Saint-Phalles oder Hundertwassers erinnert, mag zum Vor- oder Nachteil des Projektes gereichen. In seiner fast schon zwanghaften Zwecklosigkeit macht der Bau aber doch auch fast einen anrührenden, ja verspielten Eindruck.

Erster Ansatzpunkt der jungen Maler, Zeichner und Bildhauer war die Auseinandersetzung mit dem Kubismus, über die sie sich rasch dem Informel näherten. Um 1960 ist der Facettenstil für die Gruppe SPUR kennzeichnend, über den sie sich aber schnell wieder der figurativen Malerei näherten bis hin zur Wiederbelebung der figurativen Bildsprache um 1962. Kennzeichnend ist nun die Verbindung von Abstraktion (die die Gruppe SPUR mehr und mehr ablehnt) und Figuration. Ihre letzten Gemeinschaftsarbeiten stammen aus der Zeit um 1965, danach verliert sich die Gruppe

Dass das so ist, hat nicht zuletzt mit ihrer politischen Note zu tun. Seit 1959 gehörte die Gruppe SPUR der Situationistischen Internationale an, aus der sie 1962 bereits wieder hochoffiziell ausgeschlossen wurde. In diesem Zusammenhang taucht der Name eines weiteren Gruppenmitglieds auf, neben Sturm, Prem, Fischer und Zimmer: Dieter Kunzelmann. Kunzelmann, der kein Künstler war, wurde Ende 1960 als Schriftsteller in die Gruppe aufgenommen und zeichnet die späten Manifeste mit: Er gilt bis heute als der Theoretiker der Gruppe SPUR. Von ihm versprachen sich die Gruppenmitglieder anscheinend mehr Biss in ihren gesellschaftspolitischen Aktionen und Äußerungen. Allerdings gibt sich Helmut Sturm im Interview, das im nun zur Münchner Wanderausstellung erschienenen Katalog zu lesen ist, enttäuscht von dem Ergebnis. Kunzelmann habe mit Kunst nichts zu tun gehabt, außer mit jenen dadaistischen und situationistischen Formen, die er dann später, nach seinem Ausscheiden 1962 als Kommune I-Mitglied in die Berliner Demonstrationsszene eingeführt habe. Aber auch so hat die Gruppe SPUR ihre eigenen provokativen Skandale (die ihnen die jetzt schon saturierte bundesdeutsche Gesellschaft allerdings auch leicht machte): Die fingierte Max-Bense-Ausstellung 1959, im November 1961 beschlagnahmt die Münchener Polizei sämtliche erhältlichen Ausgaben der Zeitschrift der Gruppe, die sie seit 1960 herausgab. Im Frühjahr 1962 müssen sich die Gruppenmitglieder wegen Gotteslästerung, Religionsbeschimpfung und Verbreitung unsittlicher Schriften zu Haftstrafen verurteilen lassen - ein aus heutiger Sicht lächerliches Urteil, das später lediglich zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das alles verblasst vor den Aktionen, die die Kommune I und die Studentenbewegung in den späten sechziger Jahren starteten und vor den Reaktionen, die sie damit ernteten. Aber gerade diese Differenz macht vielleicht deutlich, worin die Bedeutung der Gruppe SPUR bestand, nämlich darin, eine Art Türöffner zu sein für die bundesdeutschen Entwicklungen der späten sechziger und siebziger Jahre. Ihre Verbindung von künstlerischem Anspruch und politischer Positionierung ist historisch nicht neu. Die Gruppe SPUR war sich anscheinend auch der Traditionen bewusst, an die sie anknüpfen konnte. Niemand wird ihnen im Gegenzug vorwerfen wollen und können, dass sie die politische Option nicht zogen, sondern sich weiterhin auf Kunst konzentrierten. Ihr Zugang zur Welt war - im Unterschied zu Dieter Kunzelmann - künstlerisch motiviert. Und selbst wenn ihr Wirken die politischen Absichten kaum verhehlen konnte, die Gruppenmitglieder blieben am Ende - wie ihre dadaistischen Vorbilder - doch vor allem Künstler. Das ist für Kunzelmann anders zu sehen. Seine Wortgewalt machte ihn nach seinem Wechsel nach Berlin zu einer der zentralen Figuren der Kommune I und vor allem zu einer der von den Medien bevorzugt attackierten studentischen Personalien. Dass er im Katalog nur am Rande vorkommt (und ohne biografischen Eintrag bleibt), ist möglicherweise nur auf das auf Kunst fokussierte Konzept von Ausstellung und Band zurückzuführen. Dennoch hat diese Entscheidung auch eine politische Note, die einen Eindruck verschafft von unseren Umgang mit jenen fernen sechziger Jahren und ihren Protagonisten.