Innovativ, radikal und wegweisend

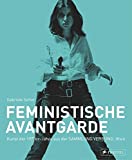

Gabriele Schors Bildband mit Kunstwerken der feministischen Avantgarde der 1970er lässt die wilden Jahre der Frauenbewegung wieder aufleben

Von Rolf Löchel

„Do women have to be naked to get into the Met. Museum“, fragte die New Yorker Künstlerinnengruppe „Guerilla Girls“ 1989 auf einem Plakat und wies darauf hin, dass nicht einmal 5 Prozent der im Metropolitan Museum ausgestellten Werke von Frauen geschaffen wurden, dafür aber 85 Prozent der Akte nackte Frauenkörper darstellen.

Dabei haben Frauen schon immer herausragende Werke der bildenden Künste geschaffen. Angefangen von Timarete, die im hellenistischen Griechenland wirkte, bis hin zu Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts wie Tomoko Sawada. Den Weg in die Museen geschafft haben allerdings seit jeher nur die Werke der Wenigsten. Diejenigen von Maria Sibylla Merian etwa, von Angelika Kauffmann, Paula Modersohn-Becker, Hannah Höch oder Tamara de Lempicka, die im Übrigen auch gerne nackte Frauen malte und höchst selten nur einmal einen Mann, oder zumindest – wie im Falle von Johannes dem Täufer – einen Teil von ihm.

Im Zuge der Auswirkungen der zweiten feministischen Welle dürfte der Anteil ausgestellter Kunstwerke aus weiblicher Hand seit den 1970er-Jahren immerhin etwas angestiegen sein. Dass feministische Frauen gerade in dieser Zeit auch in der darstellenden Kunst besonders aktiv und innovativ waren, zeigt all jenen, denen dies bisher unbekannt war, nun der Bildband „Feministische Avantgarde“, für den Gabriele Schor aus der Wiener SAMMLUNG VERBUND rund 500 Werke von 34 Frauen in den 1970er-Jahren geschaffene Kunstwerke zusammengestellt hat. Aufgenommen wurden bekannte und weniger bekannte, ausnahmslos aber radikale und innovative Werke feministischer Künstlerinnen wie etwa Helene Almeida, Renate Eisenberger, Ulrike Rosenbach und natürlich der für ihre Selbstportraits berühmten US-Amerikanerin Cindy Sherman sowie der Österreicherin Valerie Export. Wurde die eine durch zahllose fotografische Selbstportraits populär, für die sie in ebenso zahllose Rollen schlüpfte, so gründet der Ruhm der andern in ihren sexuell provokanten Fotografien und Performances. Ältere LeserInnen werden sich zweifellos noch an die Filmaufnahmen ihres „Tapp und Tastkinos“ von 1968 erinnern, in denen Passanten, also die sprichwörtlichen kleinen Männer auf der Straße, mit geiler Begeisterung die nackten, hinter einem Karton verborgenen Brüste der Künstlerin betatschen, während Passantinnen vor Empörung – weniger über die Männer als über die ‚Schamlosigkeit‘ der Künstlerin – schon mal außer sich zu geraten schienen. Die Künstlerin selbst zieht bei ihrer Performance zudem die späteren RezipientInnen der Aufnahmen in das „Beziehungsdreieck der Figuren EXPORT, Besucher, Zuschauer“ hinein, wie Mechtild Widrich in einem erläuternden Begleittext erklärt.

Ebenfalls sexuell provokant, wenn auch in anderer Hinsicht, waren etwa Penny Slingers „Wedding Invitations“, Carolee Schneemanns bereits 1963 entstandene Photographie „Eye Body“ oder Linda Benglies Aufnahmen mit einem überdimensionierten Plastikpenis.

Wiederkehrende Themen waren zudem die nicht selten durch Schusswaffen symbolisierte Gewalt, der (oft nackt dargestellte) weibliche Körper, Sexismus – und auch damals schon Gender-Performances wie das Gender Bending in Eleanor Antins „Portrait of a King“ und etlichen Werken Shermans.

Mag sein, dass der eine oder die andere Werke bestimmter Künstlerinnen vermisst, wie die sogenannten „Schießbilder“ der heute aufgrund ihrer Nanas populären, in den wilden 1970er-Jahren aber als die ‚Frau, die mit dem Karabiner malt‘ im Rampenlicht avantgardistischer Kunst stehenden Niki de Saint Phalle. Nur sind von ihr eben keine Werke aus der Zeit der zweiten Frauenbewegung in der Wiener SAMMLUNG VERBUND enthalten, aus deren Bestand der vorliegende Band schöpft.

Gabriele Schor hat ihm eine informativen Text über die „radikale Umwertung der Werte“ durch die feministischen Künstlerinnen der 1970er-Jahre vorangestellt, in dem sie etwa die damaligen „feministischen Experimente mit der Kamera“ erläutert und über das „Nachleben der Performance“ in der heutigen Kunst informiert. Nicht weniger erhellend sind die Texte, in denen die Künstlerinnen vorgestellt und ihre Werke interpretiert werden.

So informativ und umfangreich der Katalog ist, so groß und schwer und damit unhandlich ist er auch. Doch ist dies ein notwendiges Manko, das man gerne in Kauf nimmt.

|

||