Die große Orientreise Karl Mays

Philipp Schwenkes Roman „Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste“ zwischen Wunsch und Wahrheit

Von Albrecht Götz von Olenhusen

(Philipp Schwenke)

Bildet das „Flimmern“ dieses Romans, Erstling eines erfahrenen Journalisten, ein wahrhaftiges Lehrstück? Und welche herrliche Überzeugung darf nicht durch schnöde Fakten einer Biografie verdorben werden? Fest steht: Dem in der Karl-May-Welt, der belletristischen wie der biografisch-wissenschaftlichen, sich schon hinlänglich bewandert denkenden Leser wird mit Philipp Schwenkes Roman Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste keine geringe Überraschung zuteil.

Dieser veritablen „fiktionalen Biografie“, als Genre gerne so definiert, gelingt gleich ein doppeltes Kunststück: Sie verknüpft zum einen biografische, „wahre“ Fakten mit vom Autor kunstreich erfundenen Figuren und spannenden Geschehnissen mit dem einem jüngeren Zeit-und Geistreisenden zustehenden Anspruch, sich damit der zwielichtigen Wahrheit eines „komplexen Charakters“ (Philipp Schwenke im Deutschlandfunk im Interview mit Frank Mayer) jetzt auf breiterer dokumentarisch und literaturgeschichtlich unterfütterter Basis weiter und tiefer anzunähern, als es die jugendliche May-Lektüre dereinst vermochte. Zum anderen unternimmt es der Autor anhand des urplötzlichen Versuchs Karl Mays, sich durch seine große Orientreise der Jahre 1899 und 1900 fremden und eigenen „Realitäten“ zu stellen, mit der ihm eigenen Fähigkeit zu frohgemuter Fabulierkunst der Vita des „Maysters“ romantisch-romanhafte, mehr oder weniger gefahrvolle oder abenteuerliche Passagen und anschaulich dialogisierte Appendixe abzugewinnen und hinzuzugesellen. Die schieren Fakten dieser Reise und der voluminösen Biografie werden als farbige Folie eines Lebensromans und vielschichtigen Charakterbildes genutzt – in den Worten Schwenkes von narzisstischer Selbstüberschätzung geprägt. Doch solche Einsicht allein wäre der Lehre gewiss nicht genug

Die Reihe der Autoren, die sich im Felde des biografischen Romans auch in punkto Karl May getummelt haben, hat Tradition. Schwenke nimmt die seit langem bestens dokumentierte erste Auslandsreise Mays als Kern und Ausgangspunkt. Die Struktur des Romans ist charakterisiert durch eine Vielzahl von biografisch gesicherten oder fingierten dialogisierten Rückblicken, durch geschickt platzierte Einschübe von früheren Abschnitten des erlebnisreichen May’schen Lebensgangs, mit profunder, oft wörtlich wiedergegebener Beute aus Dokumenten, Briefen und Dokumentationsbänden der letzten Jahrzehnte – aus den fatalen Zeitungs-Angriffen der Frankfurter Zeitung zumal. So setzt sich aus Tagebuch-Notizen, Bruchstücken der eigenen Konfessionen Mays und dem Ertrag der großen Biografien über ihn, bis an Grenzen der Kenntlichkeit durchmischt, aus erfundenen Episoden des fabulösen Lebens- und der ganz wider Erwarten schnell tragische Züge annehmenden Orientreise ein sowohl neues wie gewohntes Gesamtbild puzzleartig zusammen.

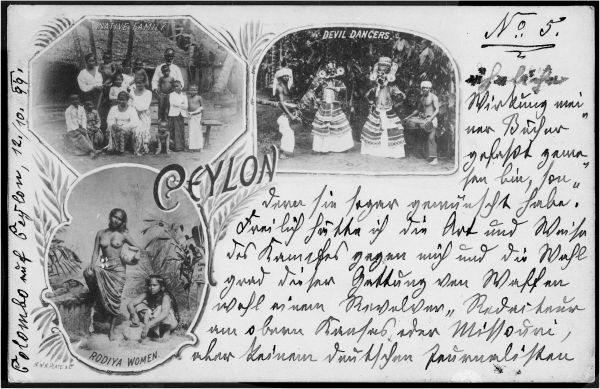

Der Roman gewinnt seine eigene Statur in den Kapiteln, in denen Schwenke Karl Mays regressive Rückfälle in die für Leserschaft, Presse und Öffentlichkeit bestimmten Flunkereien über von ihm entdeckte riesige Goldfelder oder andere sensationell anmutende Schmuckstücke des Romanciers weiterspinnt, mit realen oder erfundenem Personal anreichert und Karl May, der sich auf einer spektakulären, schmerzlichen Reise vom etablierten Äußeren ins wie stets äußerst fragile, sich wandelnde Innere befindet, mit „alternativen Tatsachen“, überraschenden Reisebegegnungen, unerwarteten Abenteuern eines Touristen und grandiosen Unternehmungen eines scheinbaren Ansichtskarten-Autors ausstattet. Unternehmen, die sich zuweilen mit geballten Fäusten und aufeinanderfolgende Finten so ausnehmen, als habe der Verfasser des Romans anhand der dialogisierten Neu- und Fort-Schreibung tradierter Biografien in ähnlicher Weise als „Patchworker“ (Rudi Schweikert) agiert wie einstmals sein Protagonist selbst. Denn May scheute sich nicht, frühere Reisebeschreibungen anderer für seine Dialoge und Lexikon-Wissen großzügig verarbeitende Deskriptionen auf realistisch-überzeugende Art und Weise zum eigenen Ruhm und im Blick auf profitable Verkäuflichkeit artistisch auszuweiden. Fakten, Fiktionen und Kontrafakturen erweisen sich so als die entscheidende Signatur.

Wir wollen keinem Leser des durchaus gelungenen, sprachlich gewandten und in seiner prachtvollen Erfindungsgabe sehr lesbaren Romans die Spannung rauben, indem wir an diesem Punkt die neuen Abenteuer Mays – wie Schwenke sie entwirft – Revue passieren lassen. Nur eine Andeutung: Karl May lernt und spricht Arabisch, hat seine Probleme mit Dialekten der Berber, übt sich erfolgreich im Wettschießen und darf, auf ausdrücklichen Wunsch seines Kontrahenten, ohne Gegenwehr den effektiven Gebrauch der Schmetterhand allseits schmerzlich praktizieren.

Der Roman, in klassischer Form erzählt, beginnt mit einer Gerichtsverhandlung im Chemnitz des Jahres 1862. Und dann geht es wie im Rösselsprung mal voran und auch rück- oder seitwärts. Wie auch immer man im historischen Lichte der nicht ganz so „alternativ“ gedachten Fakten die erzählerische Linienführung sehen mag, das 1. Kapitel endet lakonisch: „Noch ehe er 21 Jahre zählte, war Karl Mays Leben vorüber.“

Aber, so will es der „Traum“ dieses Lebens, wie es ein exzellenter Biograf, Forst de Battaglia, deutete: Das Leben als Traum ist an diesem Punkt keineswegs am bitteren Ende angelangt. Sonst gäbe es auch diesen Roman, das Leben als Traumgebilde, auch gar nicht – und keine Sprünge über Vergangenheit, Zeit und Raum hinweg.

Wenn der Klappentext – dem Autor nicht anzulasten – eine „irrwitzige Erzählung“, „Briefe aus dem Jenseits, Sexskandale und die Lügenpresse“ hervorhebt und meint, May habe unterwegs plötzlich ein noch größerer Held werden müssen als der, den er immer gegeben habe, wird die gut geschriebene Textur auf ein werblich relevantes Niveau ohne Not reduziert. Doch sei’s drum: Denn das Weitere, das Bessere liest man später – auf guten 600 Seiten –, auch in diesem Punkt seinem Vorbild, der Druckfülle jener ersten Fehsenfeld-Ausgaben von 1892 bis 1912 auf dem Fuße folgend.

Die romanhafte Anstrengung, sich den schon für Arno Schmidt in Sitara bemerkenswerten amourösen Aspekten der spezifischen Konstellation der Ehepaare Plöhn-May, der heiklen Beziehung von Emma mitsamt ihrem weiblich-männlichem Gefolge, von Emma und Klara im trüberen Lichte der Villa Shatterhand und dem unheiligen Ende der ersten und dem heilsamen Beginn der zweiten Ehe psychologisch gerecht zu werden, findet in Dialogen oder Schlagworten keine zutreffende Entsprechung. Die Wahrheiten und die immer am Horizont winkende Fata Morgana, die, um den Titel aufzunehmen, über der Wüste flimmern, sind denn doch zu oft zu vage oder zu schillernd, die libidinösen „Tatsachen“, auch die inneren, allzu komplex und auch widersprüchlich wie viele Haltungen in Mays oft ambivalent konzipierten Romanen selbst. Alldem in den Arno-Schmidt’schen „Kulissen“ des Unter- und Unbewussten nachzuspüren, ist nicht das primäre Metier eines zu spät an den Tisch des sächsischen Fabulierers geladenen Nachfahren.

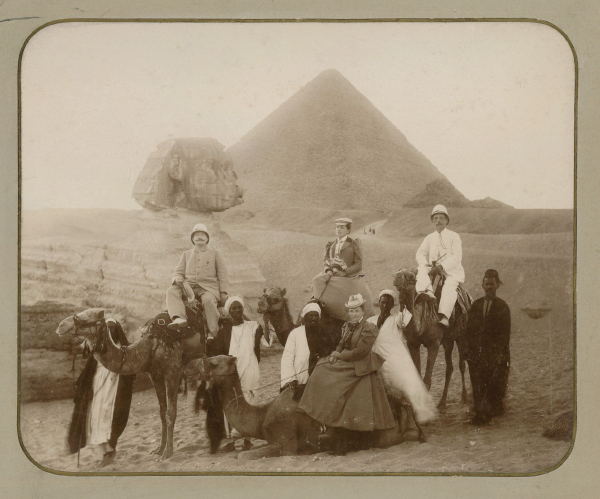

Die realen Figuren allein, aber darüber hinaus die vom Verfasser hinzuerdachten Charaktere, das oftmals autistisch wahrgenommene Ambiente und die auch der Komik nicht entbehrenden Handlungen wirken in dieser letzten Lebensperiode wie ein bunt bis grell scheinendes, ungemein bewegliches Kaleidoskop. Ich fühlte mich bei der Sicht auf die zwei Paare, am Ende des Buches findet sich ein Foto, auf dem beide auf Kamelen sitzen, mutatis mutandis an Die allertraurigste Geschichte von Ford Madox Ford erinnert. Ford hat damals vor dem ersten Weltkrieg einen unerhört kunstvollen Schlüsselroman verfasst. Eine Komödie der Irrungen mit tragisch-komischem Ende.

Harte Attacken, schwere Rückschläge und zugleich die Entstehung der phänomenalen Schlüsselromane vom Silberlöwen bis zu Ardistan und Dschinnistan laufen parallel. Doch das liegt nicht mehr im Zentrum des neuen Romans. Mag sich in dessen Wechselrahmen und bekannten Fundstücken auch ein von der Forschung sehr ähnlich oder ganz anders besonntes oder längst subtil ausgeleuchtetes Biogramm widerspiegeln – der dunkle Brunnen dieser Vergangenheit wird unter ägyptischer brennender Sonne auf manche doch noch tiefer, noch unergründlicher und rätselhafter wirken.

Doch wäre es ganz und gar ungerecht, vom Autor eines biografischen Romans immer nur schlüssige, die Lebensgeschichte röntgenartig erhellende Einsichten zu verlangen. So wie sein großes, nachwirkendes Vorbild zielt Schwenke auf Spannung, hin zu Unterhaltung oder auch anders ausgedrückt auf biografisch sich immer weitgehend annähernde oder plastisch wirkende Erscheinung eines, wie es manchmal hieß, „seltsamen Menschen“ in seiner Epoche – nicht ohne Ironie, Satire und tiefere Bedeutung der (Seiten- und Ab-)Wege.

Zu diskutieren wäre schließlich, ob der Autor, ein erfahrener und ausgefuchster Textchef einer bedeutenden Zeitschrift, nicht besser beraten gewesen wäre, den sich eher an Fakten als an die „alternative facts-fictions“ haltenden Teil der Biografien der Protagonisten wie Emma, Klara und anderen in der eher tristen Dämmerung eines „Epilogs“ der späteren Schicksale einfach zu streichen. Wenn Karl auf der Rückreise ein silbernes Medaillon im Meer versinken lässt, mag sich mancher an die freilich bis heute unverbürgte, aber vielfach noch als zutreffend kolportierte Episode erinnert fühlen, bei der May seine Kostüm-Fotos als Symbol für den brüsken Abschied von der nun überwunden geglaubten Vergangenheit in einem Fluss versenkt haben will und soll. Zu schön, zu wahr, um wahr zu sein.

Der „Dur-Akkord“, mit dem das Abenteuer dann doch endet, soll so zum Schluss ganz in Moll ausklingen. Der Roman, durchwirkt von den großen Kapiteln einer auch im Orient – so wünscht es sich sein Autor – vielseitig fiktiven Existenz, verstrickt in neue Scharaden, Aventüren, Intrigen, Attacken und Interpolationen einer gegnerischen Journaille, schließt urplötzlich in Abkehr vom Konzept der Kapitel zuvor in resignativer Stimmlage.

In diesem eher unlustigen, weil allzu sehr an den Trübnissen des letzten Jahrzehnts orientierten, kaum noch kurzweiligen Abgesang, der Mays trotz allem immer wieder durchscheinenden, womöglich allzu brüchigem Optimismus durch seine „Siege“ über die juristischen und publizistischen heiligen und unheiligen Horden der Gegner und seinem doch oftmals kaum gebrochenem Humor nicht so wie zuvor gerecht wird, fällt der Blick auf die folgenschwere Biografie mancher Protagonisten nach Mays Tod. Wenn nun manche „Wirklichkeiten“ früherer Jahre auch bei Emma Pollmer und Klara May angeblich jetzt erstmals zu „flimmern“ beginnen, (obwohl doch die Radebeuler auf brav und bieder gebügelte „Wüste“ schon viel früher im tristen, ambivalenten Dämmerschein der Binnenwelt einer dahinsiechenden ersten Ehe verblasst), weicht der Autor von seinem sonst durchgehaltenen Konzept mit diesem jedenfalls überwiegend mit historisch-biografischem Anspruch verfassten Nachwort als Ausklang allzu weit ab.

Sejd Hassan, Mays treuer Begleiter, ist, so scheint es, dem Autor inmitten so vieler fragwürdiger Existenzen inzwischen am meisten ans große Herz gewachsen. An diesem End-Punkt müssen wir, vom Verfasser stets als „geneigte Leser“ apostrophiert, wir hörens gerne – nicht als Faktenhuber oder im Blick auf die reale Rolle dieses getreuen Dieners – ihm doch unverblümt widersprechen: Oppenheim, von Hoven, Scharffenstein und die vielen anderen virtuellen Reisebegleiter Mays im romanesken Orient gefallen uns cum grano salis und abseits aller Faktizität, der historischen wie der alternativen, letztlich denn doch weitaus besser als dieser reale und nicht von dem Genie eines Hadschi Halef Omar gesalbte trivialere Zeitgenosse, wie sympathisch er, fast ein Butler und dann Aficionado, auch auftreten mag.

May soll in einem Aphorismus einmal gesagt haben: „Erzähle nicht die Wahrheit, wenn Dir etwas Interessanteres einfällt.“

|

||