Ein Zeugnis der ersten Stunde

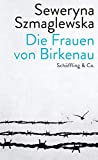

Seweryna Szmaglewskas „Die Frauen von Birkenau“ liegt endlich auf Deutsch vor

Von Linda Maeding

1945 lag Seweryna Szmaglewskas Bericht über ihre Inhaftierung in Auschwitz-Birkenau bei den Nürnberger Prozessen als Dokument vor, das die Gräuel der Konzentrationslager bezeugte. 1946 sagte sie als eine von zwei Zeugen aus Polen vor dem Militärgericht aus. Als politische Gefangene hatte sie zwischen 1942 und 1945 insgesamt 30 Monate im Vernichtungslager Birkenau (Auschwitz II) verbracht und direkt nach der Befreiung im Januar 1945 fieberhaft ihre Erlebnisse und Beobachtungen zu Papier gebracht.

Unter dem Titel Die Frauen von Birkenau ist der umfangreiche Bericht nun verspätet, 75 Jahre nach der polnischen Erstausgabe, auch auf Deutsch erschienen. Marta Kijowska hat das auf Polnisch in zahlreichen Auflagen vorliegende Buch ins Deutsche übersetzt und mit einem Nachwort versehen, das die 1992 in Warschau verstorbene Schriftstellerin vorstellt und ihr Zeugnis kontextualisiert. 1947 hatte bereits eine italienische Überlebende von Auschwitz, Liana Millu, ihre Erlebnisse unter dem Titel Rauch über Birkenau veröffentlicht – den gleichen Titel gab auch Szmaglewska ihrem Bericht ursprünglich.

Warum der in in einer ganzen Reihe von Sprachen übersetzte Bericht aus dem Frauenlager erst jetzt auch dem deutschen Publikum zugänglich gemacht wurde, bleibt fraglich, gar unverständlich. Die frühe Zeugnis-Literatur von Überlebenden des Holocaust ist gut erschlossen, und Szmaglewskas Text strömt die den Autoren der ersten Stunde eigene Unmittelbarkeit aus, die genauen Beschreibungen des Lageralltags, der Beziehungen zwischen Häftlingen und ihrer Bewältigungsstrategien. Doch die kühle Berichtform, der forschende und die niederdrückende Umgebung genau registrierende Blick mischt sich zunehmend mit einem beinahe poetischen Ton und romanhaften Zügen. Dieses „literarischere“ Register konfligiert nicht mit seiner Authentizität, es stellt aber eine Brücke her zur Imagination der Leser und kann auch als Versuch verstanden werden, sich den unvorstellbaren Ausmaßen des Terrors zu nähern, ihn zu umkreisen.

So eröffnet die Autorin uns die Welt der Gedanken und Empfindungen der Gefangenen, es bleibt nicht bei der deskriptiven Außendarstellung. So etwa, wenn sie abgemergelte Gestalten vor einer Baracke im Winter sieht: „Wenn sie sich etwas wünschen, dann nur, dass sie die Baracke betreten, zwei Schreiben von ihrer Portion Brot essen und dann einschlafen und vergessen können.“

Die strikte Bericht- und Zeugnisform wird bereits durch ein auffälliges Merkmal überschritten: den grundlegenden Verzicht auf die Ich-Form. Die Autorin schreibt nicht in der ersten Person Singular, sie wählt das „wir“. Zweifellos ist es ihr Anspruch, auch für so viele andere zu sprechen, die ihre Stimme nach der Befreiung nicht mehr erheben konnten. Der Verweis auf die zahlreichen Ermordeten und die geringe Zahl der Rückkehrer durchzieht das Buch. Das Aufschreiben der eigenen Erlebnisse im Lager unter Verzicht des „Ichs“ entspricht aber auch besonders adäquat der KZ-Erfahrung:

Das Gefühl für eigene Individualität verliert sich immer mehr. Es ist, als ob mit der letzten persönlichen Kleinigkeit, die bei der Entlausung verloren gegangen ist, auch das letzte sichtbare Zeichen der Identität gestorben wäre, als ob man die Möglichkeit verloren hätte, sich selbst in den Momenten des Zweifels zu beweisen, dass man immer noch derselbe Mensch ist, der man einmal war.

Die Auflösung individueller Identität, die intendierte Zerstörung nicht nur der physischen Existenz, sondern zuvor auch psychischer Subjektivität, schildert die Autorin eindringlich anhand der Tätigkeitsbereiche der Gefangenen aus der Entlausungskammer; am Beispiel des Weiterreichens der lumpenhaften, schmutzigen und verschwitzten Kleidung von schon Toten, die nun andere Inhaftierte tragen müssen. Routinen, Bräuche und grassierende Krankheiten im Lageralltag werden von Szmaglewska im Detail geschildert: die Läuse, die den Gefangenen die wenigen Ruhestunden in den Nächten rauben, das aufwendige und sisyphosartige Entläusen der Decken und Kleidungsfetzen, das im Lagerjargon sogenannte „Organisieren“ von nötigen Gegenständen oder Lebensmitteln, die grenzenlose Überfüllung der Baracken, der Umgang mit Typhus und Ruhr, die eine Gefangene nach der anderen befallen, die Angst vor der Krankenbaracke, aus der viele nicht mehr zurückkehren.

Auch die seltsam irreale Zeiterfahrung, gebunden an die historische Entwicklung und zyklische Ereignisse (wie der wiederkehrende Winter, an- und abfahrende Transporte), wird eindringlich dargestellt:

Die Tage vergehen, lang wie Jahre. Es kommen immer neue Transporte, die wie Generationen, deren Leben sich erfüllt hat, in Richtung Krematorium weggehen. Alles verändert sich. Das pulsierende Tempo der Vernichtung zerstört heute das, was gestern der menschliche Überlebensinstinkt geschaffen hat. Wer hier ein Jahr überlebt hat, ist wie ein Mensch, der mit dem Privileg der Unsterblichkeit bedacht wurde: Er schaut auf das Kommen neuer Generationen, und er verabschiedet sie, wenn sie gehen.

Die schonungslose Beschreibung der Selektionen Ende 1943 ist unerträglich zu lesen. Dann die Hoffnung, als im Sommer 1944 Nachrichten über die Niederlagen der Deutschen im Krieg ins Lager sickern: „Kennt ihr eine Sehnsucht, die stärker ist als Hunger und Durst? Wisst ihr, dass das Bedürfnis nach Träumen gewaltiger sein kann als das Bedürfnis nach Schlaf?“ Umso härter trifft die Frauen im Lager das Scheitern des Warschauer Aufstands und die damit verbundene Zerstörung der Illusionen, als im August die Transportzüge mit Bewohnern aus der polnischen Hauptstadt im Lager eintreffen, einer nach dem anderen.

Szmaglewska vermag aber selbst inmitten des Grauens eine Gemeinschaft unter den Gefangenen auszumachen – es ist sowohl eine geschlechtsspezifische Gemeinschaft der Frauen, die einander unter den Augen der Aufseher und Kapos möglichst beistehen, und es ist zugleich auch eine Gemeinschaft, die unter einem politischen Zeichen steht: der des moralischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Die Lektüre ihres Berichts ist aufgrund dieser Doppelperspektive auch Lesern, die vertraut sind mit Holocaust-Zeugnissen, unbedingt zu empfehlen.

|

||