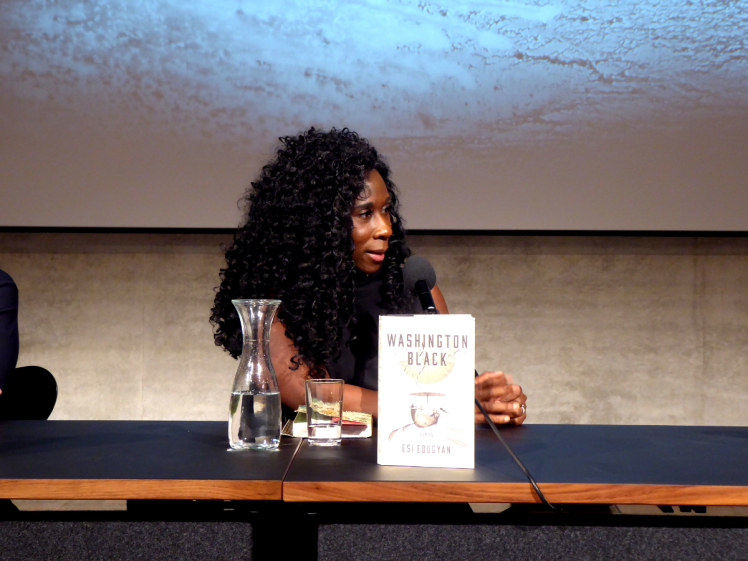

Die kanadische Autorin Esi Edugyan hat ein anstrengendes Programm hinter und vor sich, als sie Mitte September in Berlin ankommt. Neben Lesungen in München, Frankfurt und zweimal im Rahmen des internationalen literaturfestivals gibt sie zahlreiche Interviews; am Morgen darauf muss sie in aller Frühe zurück nach Kanada fliegen, um eine weitere Veranstaltung zu besuchen. Trotzdem beantwortet Edugyan über einem Kaffee in der Buchhandlung ocelot in Berlin-Mitte alle Fragen freundlich und ausführlich.

Ihr Roman „Washington Black“ handelt von Washington, genannt Wash, der Anfang des 19. Jahrhunderts als Sklave in Barbados aufwächst. Als Titch, der Bruder seines Masters, auf die Plantage kommt, ändert sich sein Schicksal: Titch ernennt Wash zu seiner rechten Hand. Später fliehen sie gemeinsam auf einem selbst gebauten Fluggerät, den „Wolkenkutter“, und landen schließlich in Virginia, von wo aus Titch in die Arktis weiterreist, um seinen Vater zu suchen. Washington, der nicht weiß, wohin er gehen soll, begleitet ihn. Doch spätestens im Ewigen Eis ändert sich die Beziehung der beiden grundlegend.

Titch ist einerseits gegen Sklaverei, andererseits profitiert er davon, nicht nur passiv als Teil des Systems, sondern auch aktiv, weil er Sklaven benutzt, um seinen Wolkenkutter zu bauen. Wie genau hast du diese Figur angelegt?

Als ich mit dem Schreiben begann, hatte ich hatte nur eine Grundidee von ihm. Er verhält sich ein wenig wie ein White Savior. Je mehr ich über die Abolitionisten las, umso mehr stellte ich ihre Motive infrage. Ich stieß auf eine Geschichte über die Quäker, die sich bei einem Treffen in New York darüber berieten, was man tun könne, um die Sklaverei abzuschaffen. Es waren drei geflohene Sklaven anwesend – aber sie saßen am Rande und wurden nicht dazu gefragt. Mich packte diese Ironie, deswegen erwähne ich das auch im Buch als eine Anekdote, die Tanna erzählt. Die Abolitionisten wollten die Sklaverei zwar beenden, aber eher wegen des moralischen Makels, die sie auf den Weißen hinterließ, und weniger wegen der Leiden der Schwarzen. Und so eine Person wollte ich ergründen.

Warum hast du dich dazu entschieden, den Weg Washingtons und damit das Leben, die Entscheidungen und das Schuldgefühl eines freien Mannes zu beschreiben, anstatt die letzten Jahre der Sklaverei, die in Barbados 1834 abgeschafft wurde?

Ich habe generell ein größeres Interesse daran, was nach großen Ereignissen geschieht, wie zum Beispiel mit den „Rheinlandbastarden“ (abwertende Bezeichnung in Deutschland zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg für Kinder, die ein schwarzes Elternteil haben, worüber Esi Edugyan in ihrem zweiten Roman „Spiel’s noch einmal“ schreibt.). 1834 war in den Britischen Kolonien die Freilassung – aber was bedeutet es, frei zu sein? Was für ein Leben kann man sich als freier Mann aufbauen, wenn sich offensichtlich das Denken der Menschen nicht über Nacht ändert? Weder dir gegenüber noch in den sozialen Strukturen, also was für eine Arbeit du bekommst, wo du wohnen kannst? Deswegen bin ich interessierter an dem Danach von Menschen, die Schreckliches durchgemacht haben.

Die Beziehung von Wash und Titch ist kompliziert, Wash ist sein Lehrling, vielleicht haben sie mit der Zeit auch eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Später im Roman wird Wash gesagt, „dass es diesem Christopher Wilde nie um dich ging. Du warst für ihn Mittel zum Zweck, keine Person.“ Denkst du das auch?

Das ist schon Teil dessen, aber ich finde nicht, dass das ihre Beziehung zur Gänze beschreibt. Ich glaube, dass es wahre Zuneigung und einen gewissen Respekt gibt. Es wäre nicht fair zu sagen, dass Titch ihn nur ausgenutzt hat. Aber es ist definitiv keine gleichberechtigte Beziehung. Titch ist ein Mann seiner Klasse, und auch wenn er versucht, das hinter sich zu lassen, könnte er Wash nie als einen Gleichgestellten sehen.

Titch hat eine eher schwer auszumachende Narbe, Washington ist nach einem Unfall entstellt. Gibt es einen Grund dafür, dass beide Narben im Gesicht haben?

Ich freue mich, dass du das bemerkt hast, das ist das erste Mal, dass ich danach gefragt werde. Titchs Narbe fällt nicht auf den ersten Blick auf, man sieht diese schwache Linie erst, wenn man Zeit mit ihm verbringt. Sie wurde ihm von seinem Bruder Erasmus zugefügt. Er ist also auch ein Opfer von ihm, weswegen es durch Erasmus‘ Brutalität eine Verbindung zwischen Titch und Wash gibt. Aber sie beeinflusst nicht seine Weise, wie er sich in der Welt bewegt. Washington hingegen hat eine entsetzliche Narbe von einem Experiment, das Titch durchgeführt hat. Ich glaube, dieser fühlt sich deswegen zwar schlecht, sagt aber auch, dass Wash dadurch von der Wissenschaft berührt wurde, was sehr gefühllos ist. Wegen seiner Hautfarbe wird Wash in weißen Gesellschaften nicht akzeptiert, aber diese Narbe macht es für ihn schwierig, überhaupt anzukommen. Später im Roman ist er in einer Kneipe für Schwarze und wird dort auf sehr aggressive Weise konfrontiert von Menschen, die sich über ihn lustig machen. Er wird nirgendwo dazugehören.

Wash geht später im Roman in Nova Scotia, Kanada, jeden Tag an den Strand, um zu malen. „Ein solch intensives Gefühl der Freiheit hatte ich selten verspürt“, heißt es an einer Stelle. Was bedeutet Freiheit für Wash, wenn er physisch, aber nicht mental oder emotional frei ist? Verspürt er durch das Malen eine Art Freiheit?

Ja, ich denke, das Malen ist seine Weise, um sich vollständig frei zu fühlen, weil er die Kontrolle darüber hat, was auf dem Papier landet und wie es dargestellt ist. Es gibt diese Szene, in der er fast unbewusst die Plantage malt, was er vorher nie getan hat, und das ist für ihn ein Akt der Befreiung. Er sieht sich das endlich an, sieht wörtlich seine Vergangenheit, die er sich selbst aneignet und konfrontiert sich damit.

Kann es für Washington denn eine Art von Zuhause geben?

Gegen Ende versteht er, dass es keinen physischen Ort geben wird, an dem er vollkommen zu Hause ist, sondern dass dieses Gefühl vielleicht in anderen Menschen, die ihn lieben und akzeptieren, gefunden werden kann. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Ort findet, an den er perfekt passt, aber er wird immer diese Menschen haben.

In mehreren Rezensionen wird auf George Washington Carver verwiesen, der als Sklave geboren und später Botaniker wurde…

Ja, es war wirklich ungewöhnlich: Ich stieß auf ihn gegen Ende meines Schreibens. Es gibt zwischen ihm und Wash eine Menge Überschneidungen, aber er war keine Inspiration für seinen Namen. Ich hatte Wash schon vorher so genannt. Was für ein Zufall!

Dein Roman spielt vor 200 Jahren, du musstest also recherchieren, wie Leute sich damals kleideten und wie sie redeten, was sie aßen und was sie wussten, wie Städte und Landstriche aussahen und wie sie rochen. Und wir sprechen hier nicht nur von einer Region, sondern von Barbados, Virginia, der Arktis, Kanada, London, Amsterdam und Marokko. Wie bist du dabei vorgegangen?

(lacht) Ja, es war sehr viel Recherche, lesen und lesen und alte Fotografien studieren und alte Tagebücher lesen… aber ich liebe Recherche, das ist einer der Gründe, aus denen ich schreibe.

Und die wissenschaftliche Recherche?

Ich habe nichts dazu erfunden, es gab einfach sehr viel, was man nachlesen konnte. Der Mann, der das erste Aquarium baute, Gosse, hat sehr viele Texte über das maritime Leben verfasst, wirklich tolle Sachen. Und was beispielsweise den Taucheranzug von damals betrifft: Das kann man online recherchieren, sogar mit Bildern. Es gibt im Internet eine Diving Suit Geek Culture!

Big Kit, die Mutterfigur von Wash auf der Plantage, ist eine Saltwater, heißt es im Roman. Was genau ist das?

Das ist eine Beschreibung für frei geborenen Sklav*innen in Afrika, die gefangen wurden und die transatlantische Überfahrt machen mussten, im Gegensatz zu jenen, die in der Karibik geboren sind. Salzwasser wie der Ozean.

Du beschreibst in mehreren Szenen, wie Sklav*innen grausam misshandelt werden. Basiert das auf wahren Begebenheiten?

Ja, alles. Nichts ist erfunden.

Wieso hast du dich dazu entschieden, echte Fälle zu erzählen?

Es wäre fast obszön, sich das auszudenken. Man muss das auch nicht tun, die wahren Bestrafungen waren schrecklich, bizarr und widerlich genug. So wurde zum Beispiel jemand mit Honig bedeckt und dann an einen Ameisenhügel gebunden, um gestochen zu werden. Kannst du dir diesen Grad der Verderbtheit vorstellen? Ich muss mir sowas nicht ausdenken, sondern einfach sagen, was wirklich geschehen ist. Das zwingt die Leute auch, sich mit der Sklaverei auseinanderzusetzen. Jede*r weiß, dass das schlimm war, aber es gibt nur eine ganz allgemeine Vorstellung davon, was Sklaverei bedeutete. Indem man das beschreibt, bringt man sie dazu, sich dem zu stellen.

Eine allgemeine Frage zum heutigen Kanada: Hierzulande hört man viel vom Rassismus in den USA, was auch in Deutschland ein großes Problem ist. Kanada wiederum gilt als ein offenes Land, quasi frei von Rassismus, LGBTQ-freundlich… Würdest du diesem Image zustimmen?

Eine gewisse Wahrheit liegt darin; das Land ist all dies, es ist offen, akzeptierend. Da ich an vielen verschiedenen Orten gelebt habe, weiß ich diese Dinge sehr zu schätzen. Aber Kanada hat auch eine dunkle Vergangenheit, gerade wenn es um die indigene Bevölkerung geht, man bemüht sich um Aussöhnung, aber es ist immer noch vieles sehr verworren. Es gibt Rassismus und viele Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Es ist keineswegs Disneyland.

Du hast 2006 für ein Jahr in Stuttgart verbracht, dein zweiter Roman spielt in Berlin. Woher kommt das Interesse an Deutschland?

Dass ich mich dazu entschloss, in Deutschland zu leben, liegt einerseits daran, dass mir ein Stipendium über ein Jahr angeboten wurde. Es gab auch andere, lange Stipendien, aber ich war irgendwie neugierig auf Deutschland. Ich hatte keine wirkliche Vorstellung davon wie es ist, hier zu leben, und ich finde es so toll, dass ich das gemacht habe. Das Jahr hat auch vollkommen verändert, woran ich arbeitete. Ich war eigentlich dabei ein Buch zu schreiben, das nichts mit Deutschland zu tun hatte, aber dann entwickelte ich Interesse an der Geschichte schwarzer Menschen hier, und mein Schreiben schlug ganz neue Wege ein. (2011 erschien dann „Spiel’s noch einmal“.)

Was war für dich persönlich bedeutender – Finalistin des Man Booker Prizes zu sein oder auf Obamas Leseliste genannt zu werden?

Beides war aufregend, nur auf eine andere Weise. Mein letztes Buch hatte es ebenfalls auf die Shortlist des Booker geschafft, weswegen ich niemals damit gerechnet hätte, dass das noch einmal geschehen würde, und entsprechend erfreut war ich. Aber auf Barack Obamas Leseliste zu stehen war wirklich etwas Besonderes, weil ich ihn sehr bewundere.

Bonusfragen für die Personen, die den Roman kennen:

Dein Roman „Washington Black” basiert auf einer Gerichtsverhandlung. Worum genau ging es dabei?

Auf diesen Prozess kam ich auf mehrere Wege: Vor einigen Jahren las ich eine Kurzgeschichte von Borges in „Niedertracht und Ewigkeit“, in der es um einen Roger Tichborne, genannt „Anwärter“, ging. Später war ich in der National Portrait Gallery in England und sah dort all diese Menschen, über die Borges geschrieben hatte, und begriff: Mein Gott, die existierten ja wirklich! Ich begann, nach Informationen zu graben. Es gab eine Serie von Gerichtsverhandlungen zwischen den 1860ern und den 1890ern, die damals total bekannt war, an die sich heute aber keiner mehr zu erinnern scheint. Es geht um diesen 25-jährigen Aristokraten namens Roger Tichborne…

…jetzt verstehe ich auch, wie der Protagonist Titch zu diesem Spitznamen kam.

Genau. Tichborne galt als auf See verschollen, aber seine Mutter weigerte sich, an seinen Tod zu glauben. Sie ging zu einer Wahrsagerin, die ihr sagte, er sei noch am Leben. Also schaltete sie überall Anzeigen. Sie bekam Antwort von einem Metzger, der in Australien in einer Kleinstadt lebte, und der behauptete, er wäre ihr Sohn und habe lediglich eine Auszeit benötigt, sei jetzt aber bereit, das Erbe anzutreten. Die Mutter war davon überzeugt, dass dieser Mann ihr Sohn war. Da ihre Familie aber Beweise wollte, schickte sie einen ehemaligen jamaikanischen Sklaven, Andrew Bogle, nach Australien, um seine Identität zu beweisen. Eigentlich wollte ich die Tichborne-Geschichte aus der Sicht von Bogle erzählen, aber dann habe ich doch wieder davon abgelassen, um mich nicht zu sehr einzuschränken.

Hallo Isabella,

danke für Dein Interview mit einer inspirierenden Autorin und ihrem bemerkenswerten Buch. Die Geschichten der Sklaverei sind wichtig und aktuell ebenso wie die Erfahrungen der damaligen Abolitionisten.

Die eingeblendete Werbung – für die Du nicht verantwortlich bist, und die auch nicht anklicke – ist algorythmisch lokal geschaltet von der Kronen Zeitung: „Nachrichten Nuremberg! Eine arbeitslose Familie verdient 346000 Euro im Monat. Aber ist es legitim?“

Ein mitdenkender Algorithmus würde Dir, mir, Deiner Autorin und der Lesergemeinde so etwas nicht zumuten.

Das gibt zu denken: womit werden meine Beiträge beworben?

Anyway, wie dem auch sei: danke für Deinen Beitrag, gute Wünsche der Autorin und DIr im neuen Jahr

herzlich Bernd

LikenLiken

Das mit dem Algorithmus finde ich wirklich sehr bedenklich. Ich werde, sobald ich mein bisschen mehr Zeit habe, mal googlen, ob es möglich ist, bestimmte Seiten bei WordPress zu blockieren. Danke für den Hinweis – und auch für die Neujahrswünsche (dir natürlich auch) und das Lob für mein Interview!

LikenGefällt 1 Person