»Wann hatten sie alle diese Fähigkeit verloren? Die Fähigkeit zum Glücklichsein«

Trotz starken Regens, der jede Hoffnung auf einen gemütlichen Spätsommer vernichtete, ließen es sich die kulturbeflissenen Städter am vergangenen Dienstag nicht nehmen, einer jener »Frankfurter Premieren« beizuwohnen, die in regelmäßigen Abständen in der Historischen Villa Metzler am Mainufer zelebriert werden. So viele waren es gar, dass nicht alle in den – zugegebenermaßen überschaubaren, dafür aber nicht minder stattlichen – Saal passten und manche sich im Türrahmen drängten, um der Veranstaltung zu lauschen. Gemeinsam mit ihrem Verleger Joachim Unseld von der Frankfurter Verlagsanstalt stellte die Autorin Nino Haratischwili an diesem Abend ihren dritten Roman Das achte Leben (Für Brilka) vor, der bereits vor Erscheinen für Aufsehen erregte – insbesondere durch seine Nicht-Nominierung für den Deutschen Buchpreis, was in der Presse wie im Buchhandel für Empörung sorgte.

Trotz starken Regens, der jede Hoffnung auf einen gemütlichen Spätsommer vernichtete, ließen es sich die kulturbeflissenen Städter am vergangenen Dienstag nicht nehmen, einer jener »Frankfurter Premieren« beizuwohnen, die in regelmäßigen Abständen in der Historischen Villa Metzler am Mainufer zelebriert werden. So viele waren es gar, dass nicht alle in den – zugegebenermaßen überschaubaren, dafür aber nicht minder stattlichen – Saal passten und manche sich im Türrahmen drängten, um der Veranstaltung zu lauschen. Gemeinsam mit ihrem Verleger Joachim Unseld von der Frankfurter Verlagsanstalt stellte die Autorin Nino Haratischwili an diesem Abend ihren dritten Roman Das achte Leben (Für Brilka) vor, der bereits vor Erscheinen für Aufsehen erregte – insbesondere durch seine Nicht-Nominierung für den Deutschen Buchpreis, was in der Presse wie im Buchhandel für Empörung sorgte.

Keine Überraschung also, dass auch Unseld auf dieses Versäumnis zu sprechen kam, das – so formulierte er es unlängst in einem Interview – auf eine »gewisse Banausenhaftigkeit der Jury« schließen lasse. Die Enttäuschung steckt noch immer tief, man spürte sie dem Verleger an diesem Abend, knapp zwei Wochen nach Bekanntgabe der Longlist, ebenso an wie seine aufrichtige Begeisterung für das Werk. Dass er sich vor allem in Lobpreisungen erging und dabei mitunter vergaß, ein Gespräch mit der Autorin zu führen, ist also verständlich, wenngleich man ein bisschen bedauerte, dass Nino Haratischwili so wenig zu Wort kam, gäbe es doch über das Buch, sein Entstehen und seine Bedeutung so vieles zu sagen. Dennoch ging man am Ende glücklich in die verregnete Nacht hinaus, denn bei allem, was Unseld zu erzählen wusste, konnte man nur zustimmend nicken; vor allem aber wirkt Das achte Leben für sich – und daraus hat die Autorin erfreulicherweise ausgiebig gelesen.

Hundert Jahre georgische Zeitgeschichte und fünf Generationen umfasst dieses Mammutwerk, es ist ein Jahrhundertroman im wörtlichen, aber eben auch im übertragenen Sinne, der den Vergleich mit den ganz Großen nicht scheuen muss. Joachim Unseld rief Uwe Johnsons Jahrestage ins Gedächtnis, Andreas Platthaus von der FAZ sieht Parallelen zu Uwe Tellkamps Der Turm, »dem von Anspruch und Umfang einzig vergleichbaren Projekt der neueren deutschen Literatur«; ich selbst fühlte mich nach Lektüre der Leseprobe an lateinamerikanische Schwergewichte wie Hundert Jahre Einsamkeit und Das Geisterhaus erinnert – nicht zuletzt, weil die Geschichte problemlos sowohl den einen als auch den anderen Titel tragen könnte. Vielleicht hat Das achte Leben nicht dieselbe Schlagkraft wie Letztere, vielleicht nicht ganz dieselbe Magie, und doch nimmt es mich mit einer Intensität gefangen, die mir in der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre selten begegnet ist.

Du wirst es können.

Sei alles, was wir waren und nicht waren. Sei ein Leutnant, eine Seiltänzerin, ein Matrose, eine Schauspielerin, ein Filmemacher, eine Pianistin, eine Geliebte, eine Mutter, eine Krankenschwester, eine Schriftstellerin, sei rot und weiß oder blau, sei Chaos und Himmel und sei sie und ich und sei all dies nicht, tanze vor allem unzählige Pas de deux.

Durchbrich diese Geschichte und lass sie hinter dir.

Der Roman nimmt seinen Anfang im Jahr 1900 mit der Geburt von Anastasia Jaschi, der Ururgroßmutter der titelgebenden Brilka. Stasia, wie sie fortan nur noch genannt wird, wird neunundneunzig Jahre alt, sie umspannt das gesamte Jahrhundert, das hier erzählt wird, und ist diejenige, die die Geschichten ihrer Familie aufbewahrt und weitergibt. Aufs Papier gebracht werden sie wiederum von ihrer Urenkelin Niza, der Ich-Erzählerin, die sich mit dem Buch – der Titel deutet es bereits an – an ihre zwölfjährige Nichte Brilka wendet. Diese nämlich, das erfahren wir im Prolog, ist bei einem Aufenthalt ihrer Tanzgruppe in Amsterdam davongelaufen und macht sich nun alleine auf nach Wien. Wonach das Mädchen sucht und was das mit Nizas eigenem Leben zu tun hat, das begreift diese erst während des Schreibens – 1.280 Seiten braucht sie, um ihrer gemeinsamen Geschichte auf die Spur zu kommen, und jede davon ist notwendig.

Am Ende steht ein leeres Blatt für Brilka: Dieses Buch ist der Versuch, ihr einen Neubeginn zu ermöglichen, der Versuch, sie dem Fluch zu entreißen, dem die Familie Jaschi seit hundert Jahren erlegen ist. »Wann hatten sie alle diese Fähigkeit verloren? Die Fähigkeit zum Glücklichsein«, fragt der Patriarch Kostja, Nizas Großvater, an einer Stelle, und genau das ist ihr Fluch: Hass, Furcht, Schmerz und Einsamkeit werden von Generation zu Generation weitergereicht, ihrer aller Leben ist zerfressen davon. Als Versinnbildlichung des Unglücks dient die heiße Schokolade, die einst von Stasias Vater, einem erfolgreichen Chocolatier, geschaffen wurde und die in der Familie bald als magisch gilt. Denn nicht nur übt sie auf alle, die von ihr kosten, eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, sie besiegelt auch – davon ist Stasia überzeugt – deren leidvolles Schicksal.

Da ist Christine, Stasias betörend schöne Schwester, die einen hohen Parteifunktionär heiratet und dadurch dem sowjetischen Geheimdienstler Lawrenti Beria gefährlich nahe kommt. Da ist Stasias Tochter Kitty, deren Verlobter Andro im Zweiten Weltkrieg, weil er es nicht besser wusste, die Seiten wechselte, was beide teuer bezahlen müssen: sie mit einem grausamen Verlust und dem auferlegten Exil in Großbritannien, er mit der lebenslangen Ächtung und der Gefangenschaft zunächst im Gulag, schließlich in einer Kolchose. Da ist Kittys Bruder Kostja, der – gleich dem Allende’schen Esteban Trueba – im Grünen Haus, seinem Alterssitz im Hinterland der georgischen Hauptstadt Tbilissi, mit eiserner Hand über die Familie herrscht und dennoch ohnmächtig mit ansehen muss, wie nicht nur diese, sondern auch das Reich, dem er jahrzehntelang so ergeben diente, zerbricht.

Da sind all die anderen Figuren, deren Schicksale untrennbar mit dem des Landes verknüpft sind: Wie die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts eine blutige ist, so ist es auch die der Familie Jaschi. Selbst Kostjas Enkeltöchter Niza und Daria bekommen dies am eigenen Leid zu spüren, obgleich die Zeit des Terrors, personifiziert durch Josef Stalin und Lawrenti Beria, die im Roman ausschließlich »Generalissimus« respektive »Kleiner Großer Mann« genannt werden, längst vergangen ist. An Materiellem mangelt es den Jaschis nur zuletzt, als die Sowjetunion ihrem Untergang entgegengeht, bis dahin sind sie eine angesehene und vermögende Familie – einzig das Glück ist ihnen in all der Zeit nicht beschert. Wie ihre Heimat Georgien sind sie in unzählige Kriege verwickelt, wie ihre Heimat Georgien tragen sie unzählige Wunden davon.

Der Tod legte sich über unsere Lider, legte sich über unsere Haut, als wäre er eine Staubschicht. Wir waren alle seine Gefangenen. Ich roch und spürte ihn überall. Ich fragte mich, ob es in unserem Haus überhaupt noch eine Grenze zwischen Leben und Tod gab, ob wir alle, die Bewohner des Hauses, nicht längst schon tot waren und es einfach nicht wussten.

Natürlich kann die Erzählerin Niza nicht wissen, wie sich die Geschehnisse der vergangenen hundert Jahre im Einzelnen zugetragen haben, doch das macht ihre Kunst – und die der Autorin Haratischwili – aus: Immer wieder betont sie, dass dies eine Geschichte voller Leerstellen ist, weil ihre Akteure tot sind oder schweigen, und diese Leerstellen gilt es mit der eigenen Fantasie zu füllen. Die Ungewissheit, aus der heraus Niza erzählt, wird zum poetologischen Prinzip: »Und während seine Schwester den ersten richtigen Kuss ihres Lebens auf ihren Lippen festhielt und sich den Geschmack von Andros Lippen zu merken versuchte, verlor ihr drei Jahre älterer Bruder seine Unschuld. Ich weiß nicht, ob die beiden Ereignisse wirklich zeitgleich stattfanden, aber die Vorstellung, dass es so gewesen sein könnte, finde ich schön und dabei belasse ich es auch.« Nur eines ist gewiss, das wird dem Leser bei der Lektüre klar: Alles hängt mit allem zusammen, und die Geschichte wiederholt sich unablässig. Diesem Kreis entrinnen zu können, das ist Nizas Hoffnung für Brilka.

Mit einer beachtlichen Virtuosität und Eleganz hält Haratischwili die Fäden nicht nur einer Familiengeschichte, sondern der Geschichte eines ganzen Landes zusammen. Die historisch-politischen Hintergründe hat sie sorgfältig recherchiert (übrigens mit der Unterstützung eines Stipendiums der Robert Bosch Stiftung) und mit großer erzählerischer Raffinesse in eine opulente Familiensaga eingepflochten, die dem deutschsprachigen Leser einen ganz neuen Blick auf die Ereignisse des zwanzigsten Jahrhunderts eröffnet. Niza spricht an einer Stelle davon, dass sie einer Pflicht folgt, »der Pflicht einer Axt, die die Zeiten zerschmettert«, und unweigerlich denkt man an die berühmte Forderung Kafkas, die er mehr als hundert Jahre zuvor in einem Brief an Oskar Pollak formulierte: »ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns«. Genau solch ein Buch ist Das achte Leben von Nino Haratischwili, eines, das ebenso erschüttert wie berauscht, das einem den Atem raubt, weil es schmerzt und unsagbar schön ist zugleich.

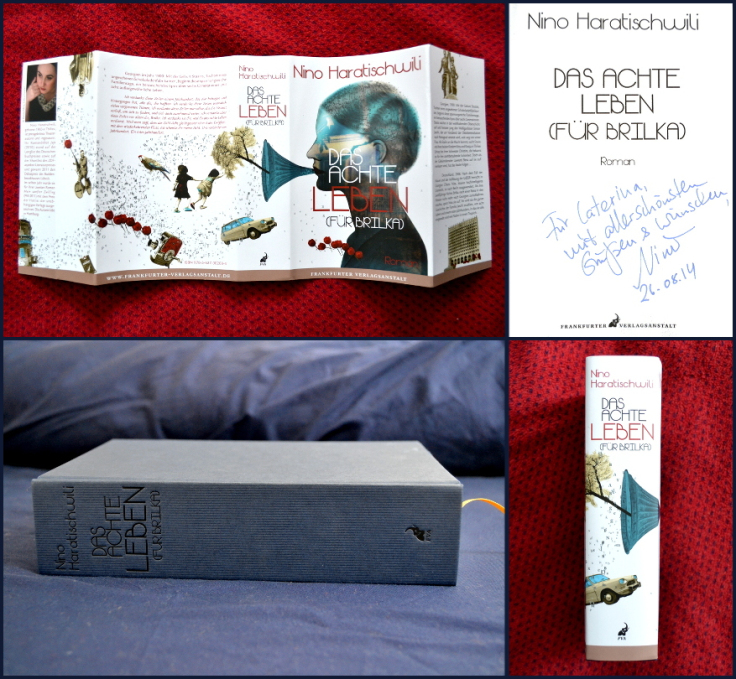

Nino Haratischwili: Das achte Leben (Für Brilka). Frankfurter Verlagsanstalt 2014, 1280 Seiten, 34,00 €. Auch als eBook für 24,99 € bei ocelot.de erhältlich.

Die Rezension ist zuerst auf SchöneSeiten erschienen.