Vier Bücher, vier brüchige Kindheiten

Ich bin versucht zu sagen, es ist Zufall, dass ich zuletzt gleich mehrere Romane gelesen habe, die von der Kindheit handeln und davon, wie sie in uns nachwirkt. Aber vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist es kein Zufall, sondern ganz und gar zwingend. Vielleicht ist die Kindheit ein magischer Ort, der uns in seinem Baann hält und immer wieder zurückholt, mehr als jeder andere Ort; mit ihr hat es schließlich begonnen, aus ihr ist alles Weitere entstanden. Wir erinnern uns und erzählen einander davon, wir suchen uns in den Erzählungen der anderen, spiegeln uns darin oder grenzen uns davon ab. Darum greifen wir fortwährend zu diesen Geschichten: um uns unserer eigenen Geschichte zu vergewissern.

Und wie gut man selbst es als Kind hatte, wie behütet man aufgewachsen ist, das kann man sich gar nicht oft genug vor Augen führen. Wie glücklich man sich schätzen kann, wenn man von all dem Dreck, der überall und inmer schon passiert, nichts abbekommen hat. Anders als die Kinder in den vier vorliegenden Romanen: Kinder, die vollkommen schutzlos sind, Gewalt aushalten müssen und Verrat und Einsamkeit und die den ganzen Dreck womöglich ein Leben lang mitschleppen. Immer ist alles schön heißt einer dieser Romane, ein Euphemismus freilich, eine Beschwörungsformel gar. Natürlich ist nicht alles schön, im Gegenteil, vieles ist im Argen, aber wenn man es sich nur oft genug sagt, dann wird vielleicht alles gut, dann gibt es die Möglichkeit einer Befreiung. Zwei der vier Geschichten lassen tatsächlich daran glauben, die anderen beiden nicht. Aber sie alle gehen tief unter die Haut.

Kaputte Kindheiten, das ist Stoff für schwermütige Bücher. Und dennoch: In Immer ist alles schön, dem Debüt der Schweizer Autorin Julia Weber, und Wie keiner sonst des Dänen Jonas T. Bengtsson steckt ungeheuer viel Wärme. Beiden wohnt ein Zauber inne, und das ist deshalb möglich, weil nicht retrospektiv erzählt und kommentiert, sondern mit kindlichen Augen auf das Geschehen geblickt wird, Augen, die das Ganze noch nicht erfassen. In Wie keiner sonst lernen wir den namenlosen Ich-Erzähler als sechsjährigen Jungen kennen, am Ende ist er auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Sein Vater ist ein Getriebener, hält es an keinem Ort, in keinem Job lange aus, im Schlepptau immer der Sohn, der nichts anderes kennt als dieses Leben. Er geht nicht zur Schule und hat keine Freunde, nur der Vater ist da, und das genügt.

Von großer Zärtlichkeit ist diese Beziehung, der Junge schaut zum Vater auf, vertraut ihm, und der Vater setzt alles daran, ihn vor der Welt zu schützen. Dass das Idyll keines ist, weiß der Leser lange vor dem Jungen: Der Vater kann sich nicht in Strukturen einfügen, hat wahnhafte Züge und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück, was ihn schließlich in die Psychiatrie bringt. Wie der Junge nun versucht, die Unruhe des Vaters hinter sich zu lassen und Halt zu finden, davon erzählt Bengtsson im zweiten Teil des Romans. Und das ist es auch, was Julia Weber interessiert: Was machen Kinder aus den unmöglichen Lebensumständen, die ihre Eltern ihnen aufzwingen? Wie formt das ihren Blick auf die Welt? Und wie bewahren sie sich, trotz allem, ein kleines Glück?

»Mutter kommt aus der Dusche. Sie trägt ihren Kopf auf einem langen Hals, auf dem die Muttermale oberhalb des Schlüsselbeins beinahe eine Perlenkette ergeben. Manchmal möchte ich ihren Hals berühren, die Muttermale, aber ich weiß nicht wie; ihre feinen blonden Härchen am Hals. Manchmal denke ich, dass Mutter zu groß, zu blond und zu lebendig ist, dann tut es mir leid. Manchmal wünsche ich mir eine Mutter mit mattem Haar, zerknitterter Schürze, sanften, müden Augen.

Manchmal vermisse ich Mutter, obwohl sie da ist, und manchmal habe ich das Gefühl, sie sitzt in mir drin.«

In Immer ist alles schön flüchtet sich das Geschwisterpaar Anais und Bruno in die Fantasie, allein gelassen von ihrer Mutter Maria, die ihrer Rolle – und vielleicht dem ganzen Leben – nicht gewachsen ist, den Männern verfällt und dem Alkohol. Je mehr die Wirklichkeit in Gestalt des Jugendamts in die Wohnung der kleinen Familie drängt, desto prächtiger wird die Welt, die die Kinder sich bauen, und dafür findet Weber eine betörend poetische Sprache. Während Bengtsson zurückgenommen erzählt, möchte man hier bei jedem einzelnen Satz für einen Augenblick innehalten, so eigensinnig ist der Duktus, so verdichtet der Text. Furchtbar traurig sind diese Geschichten, gleichzeitig aber voller Liebe und, ja, voller Schönheit.

Weitaus schauriger geht es in den anderen beiden Büchern zu. Auch hier machen sich die Eltern schuldig, und mit ihnen ganze Dorfgemeinschaften – indem sie wegsehen, statt einzugreifen. Doch die wirklich ungeheuerlichen Taten, die verüben andere Kinder. Die beiden Autorinnen Yael Inokai aus der Schweiz und Lize Spiz aus den Niederlanden loten aus, wie das zugefügte Leid auch Jahre später noch nachhallt, in den Opfern wie in den Tätern. Mahlstrom, Inokais zweiter Roman, beginnt mit dem Auftauchen einer Leiche, im wörtlichen Sinne: Der Fluss gibt den aufgequollenen Körper von Barbara frei. Allein dieser Anfang ist so voller Düsternis, changiert so bravourös zwischen Märchen, Horror und finsterem Heimatroman, dass man ahnt, da kommt nichts Gutes auf einen zu.

»Alle schauten weg, als die Leiche am Ufer lag.

Aber alle hatten ein Bild im Kopf, zusammengesetzt aus den Bildern der ertrunkenen Tiere, das sich nicht mehr abschütteln ließ. Sie sagten umso energischer, kaum hatten sie an der Beerdigung ihre Stimme wiedergefunden: Barbara.

Barbara.

Barbara.

Barbara.

Barbara.

Barbara.«

Als Kind wurde sie schikaniert, und sie war nicht mal die Einzige, ihr Tod löst in der Gegenwart ein vielstimmiges Erinnern aus: Wer hat welche Schuld auf sich geladen? Und wäre Rettung möglich gewesen, hätte auch nur einer sich zu seinen Taten bekannt? Aus den Kindern von damals sind lädierte Erwachsene geworden, keiner – das zeigt diese großartig komponierte, sich wie ein Mosaik zusammensetzende Geschichte – hat die Erschütterungen der Kindheit hinter sich gelassen. Die Lektüre ist beklemmend – bei Lize Spit aber wird sie zur Tortur. Ihr Debüt Und es schmilzt ist von den vier Büchern das drastischste, auf über fünfhundert Seiten lässt es uns durchleben, wie grausam Kinder zueinander sein können und wie fatal das ist, wenn dann auch noch der Schutz der Erwachsenen fehlt.

Eva wächst in einem niederländischen Kaff auf, die Eltern Alkoholiker, die kleine Schwester verhaltensgestört, aber wenigstens sind da ihre besten Freunde Pim und Laurens, mit denen die langen Sommertage ein bisschen weniger zäh sind. Dreizehn Jahre später kehrt Eva zurück ins Dorf, im Kofferraum ein riesiger Eisblock, und während sie ihre Vorkehrungen trifft, denkt sie an jenen letzten gemeinsamen Sommer, als ausgerechnet ihre beiden Freunde sie durch die Hölle schickten. Von der Wärme, mit der Bengtsson und Weber erzählen, bleibt da nicht mehr viel übrig, alles liegt in Scherben, am Ende auch der Leser. Und doch: Mit seiner zarten Sprache und seiner kunstvollen Erzählstruktur beeindruckt und fesselt dieses Debüt allemal. Es ist, wie alle vier Bücher, eine Mahnung, was für ein kostbares, fragiles und schützenswertes Gut die Kindheit ist.

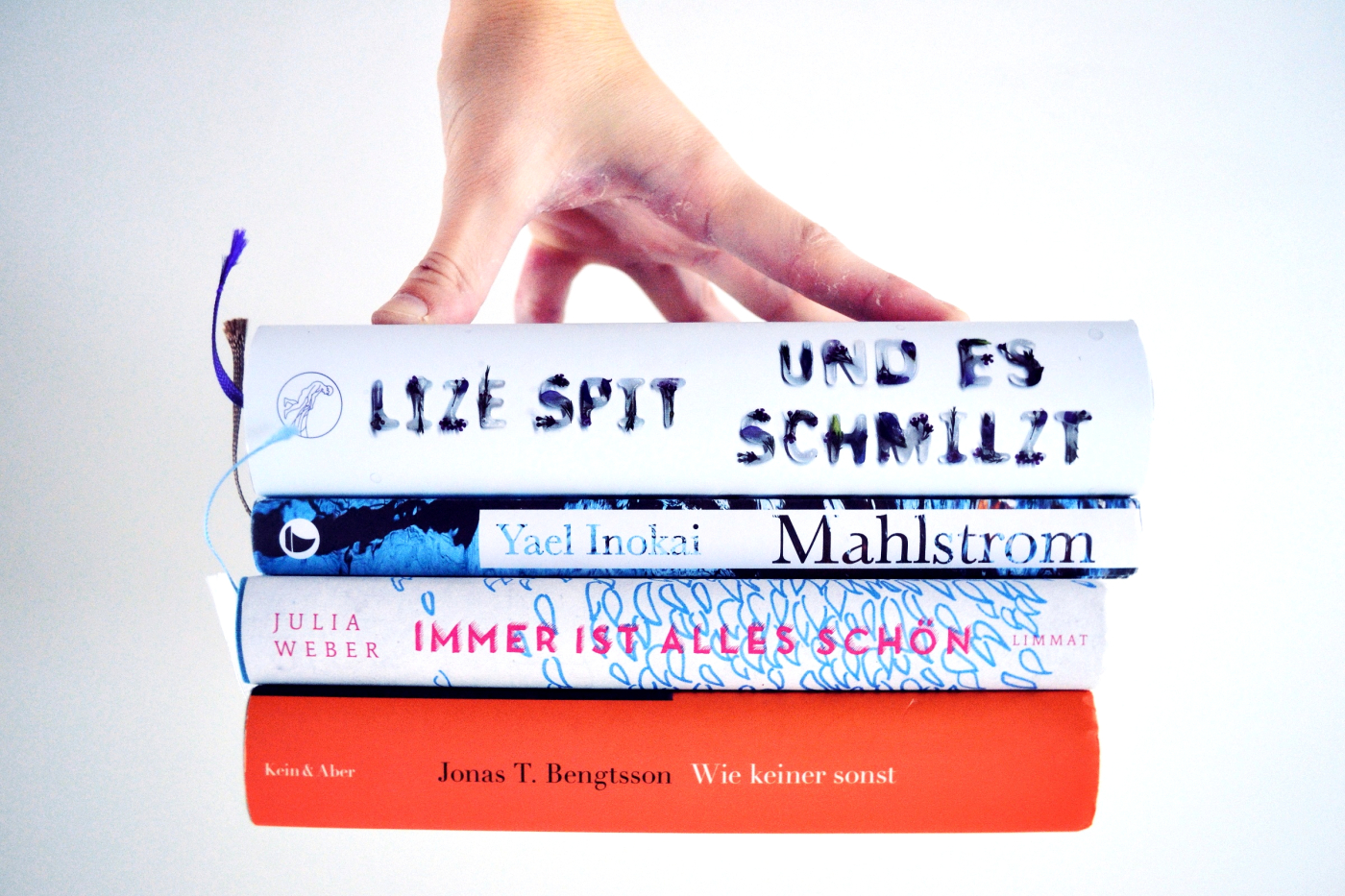

Jonas T. Bengtsson: Wie keiner sonst. Aus dem Dänischen von Frank Zuber. Kein & Aber, Zürich 2013, 448 Seiten, 22,90 €. | Yael Inokai: Mahlstrom. Rotpunktverlag, Zürich 2017, 180 Seiten, 22,00 €. | Lize Spit: Und es schmilzt. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. S. Fischer, Frankfurt 2017, 512 Seiten, 22,00 €. | Julia Weber: Immer ist alles schön. Limmat, Zürich 2017, 256 Seiten, 24,00 €.

***

Der Beitrag ist zuerst auf SchöneSeiten erschienen.

Kommentar verfassen - Mit dem Absenden des Kommentars geben Sie gleichzeitig ihr Einverständnis zur Datenschutzerklärung auf dieser Seite