.

I’ve read George R.R. Martin’s entire blog / livejournal: grrrm.livejournal.com

About 1000 entries, written from 2005 to June 2017.

I learned tons of things about his writing process, his politics, his passions, grievances… and his tone, style, personality.

Here’s a huge list I’ve made: all TV, movie and book recommendations from his blog

.

I’m a Berlin journalist, and I write mostly in German. Deutschlandfunk Kultur, an NPR-like station, invited me to talk about Martin’s writing progress.

.

While reading the blog, I marked quotes and passages that resonated with me. I want to collect them here:

It’s pretty parasitic of me to just copy’n’paste these huge masses of his text. It took me three days to read, edit and sort out all of this, so it’s still an effort on my side – but I could understand if he’s annoyed or wants me to delete it. For now, I ask you to PLEASE visit his blog, and take my own list as a mere appetizer.

If you know little about Martin, read the Wikipedia page and the biographical section of his web site (Link).

.

The very basics? George Raymond Richard Martin…

.

- …was born in 1948 and lives in Santa Fe, New Mexico

- …loves sci-fi as much as fantasy

- …has been publishing sci-fi, horror and fantasy since 1971.

- …has studied and taught journalism.

- …was a TV writer in the 80s, for „Twilight Zone“, „Max Headroom“ and „The Beauty and the Beast“

- …has been writing scripts for „Game of Thrones“, too – and is pretty involved in the production.

.

- „A Song of Ice and Fire“ was supposed to be a trilogy.

- The first book was published in 1996. In 2009, HBO filmed a pilot movie for a series.

- 7 books are planned. 5 of them are published already. The „Game of Thrones“ show overtook the books in Season 6.

- „Game of Thrones“ will end in 2018, after season 8. Currently, scripts for five different TV prequel shows are being written.

.

.

99_His blog is called „Not A Blog“:

I’m calling this „Not A Blog.“ I mean, I don’t have time to do a weblog. I don’t have the energy to do a weblog. There’s just no way I could do a weblog.

98_His home is bursting with books:

My unread shelf alone filled twenty-two boxes. (And those are just MY unread books, Parris has her own).

97_He studied and taught journalism – and he’s annoyed about misleading articles:

Clickbait journalism is to journalism as military music is to music.

96_He watches Marvel movies – but he doesn’t read many comic books:

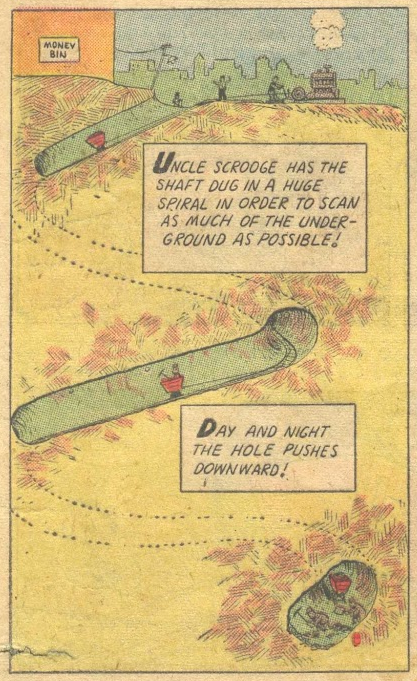

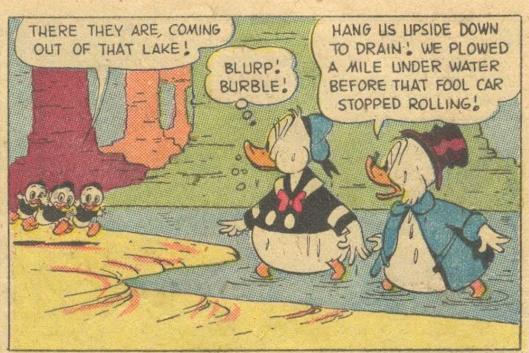

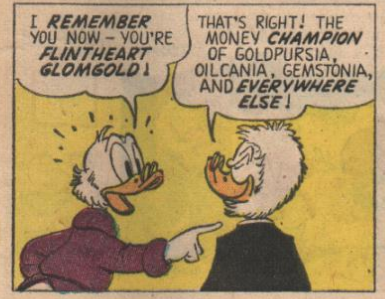

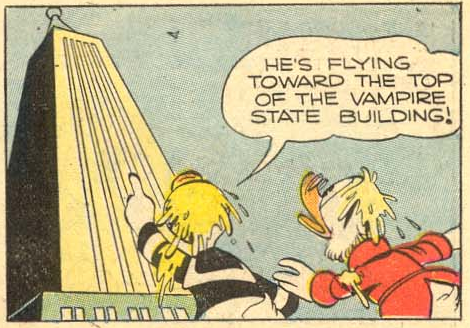

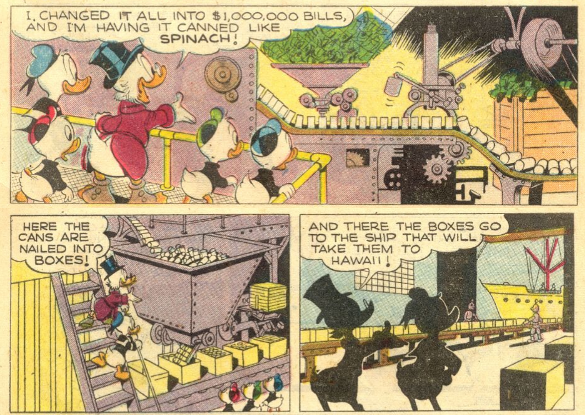

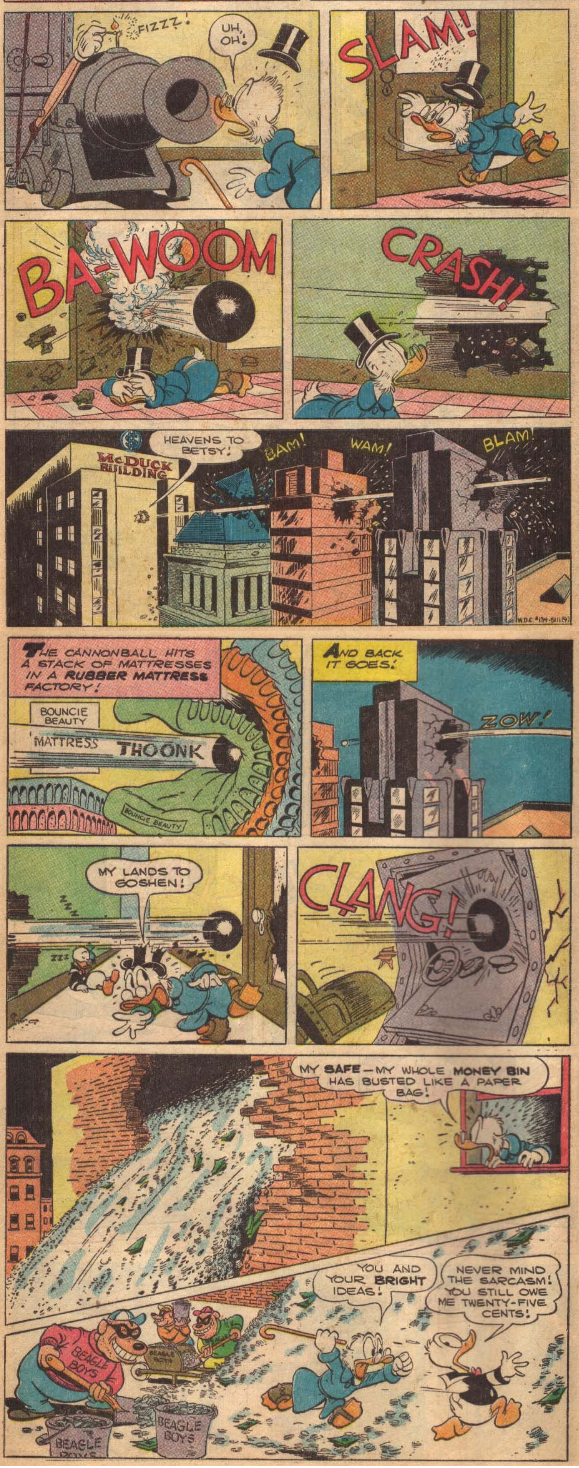

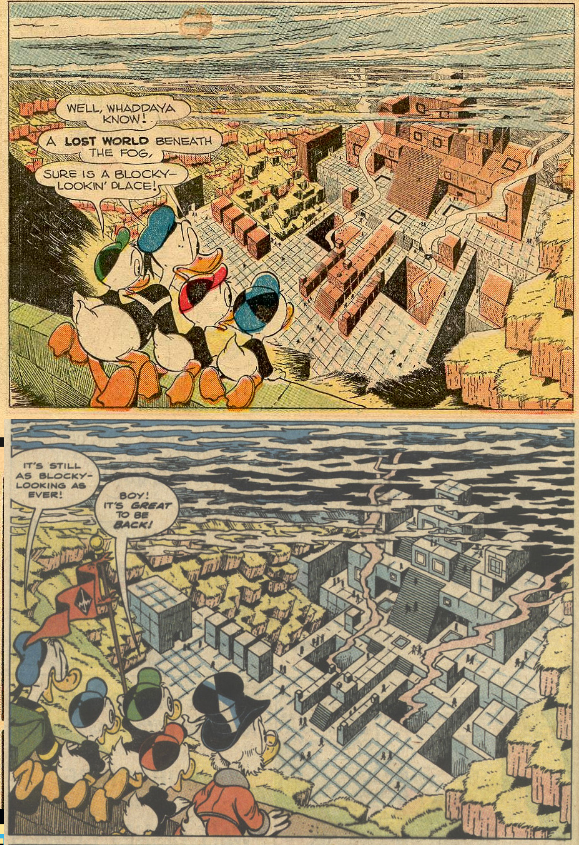

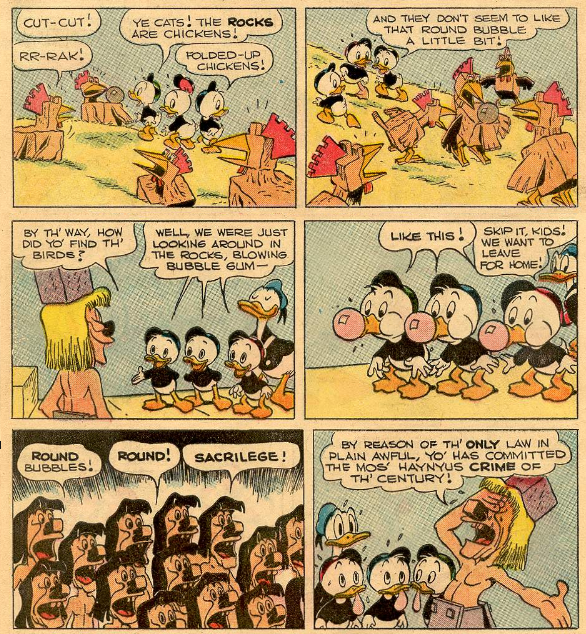

My first published words were letters to Stan [Lee] and Jack [Kirby] in the pages of THE FANTASTIC FOUR and THE AVENGERS. My first published fictions were prose superhero stories in fanzines like HERO and YMIR and STAR-STUDDED COMICS. I was a member of the Merry Marvel Marching Society. I once won an Alley Award (though I never got it). Decades later, I was a guest of honor at San Diego Comicon and won an Inkpot. That was a long time ago, however. I fear I no longer follow mainstream comics much. I still love the stories and heroes I grew up, Silver Age Marvel and DC (hell, even Charlton, the Question and Blue Beetle were great), but there have been way too many retcons and reboots and restarts for my taste. I don’t know who these characters are any longer, and what’s worse, I don’t much care.

95_His writing doesn’t come easy:

Some writers enjoy writing, I am told. Not me. I enjoy having written.

94_Christmas is stressful to him:

My least favorite holiday of the year, and it is already bearing down on us like a freight train. Sorry, I have no Xmas spirit. Bah, humbug. Every year, for decades now, Christmas finds me stressed out like nobody’s business, trying to complete some script, story, or novel that I have promised to someone „by the end of the year“.

93_Often, his projects pile up:

The time is going by so fast. I grow ever more pessimistic, but I can’t think about dates and deadlines now. My mantra remains the same. One chapter at a time, one page at a time, one sentence at a time. [2008]

92_He loves tiny knight figurines:

You know about my passion for collecting 54mm toy knights and medieval miniatures. I attended the Old Toy Soldier Show in Schaumburg (the world’s best toy soldier show, and always great fun, when I can find the time to attend it.)

91_He’s known Parris, his second wife, since the 1970s. They became a couple when…

When I finally got together with Parris again, it was the 80s, I was divorced, and she was living in Portland, Oregon and waiting tables at a lesbian feminist restaurant called Old Wives‘ Tales, where she was always getting in trouble for playing politically incorrect music. [more here: georgerrmartin.com/life/parris.html]

90_He often reads new chapters at conventions, or publishes them online:

When A FEAST FOR CROWS came out, I realized that something close to half the book had already been out there in one form or another — website samples, readings, promotional giveaways, excerpts in magazines, and so on. That was too much.

.

.

.

89_He writes chapters out of order:

I don’t always write these chapters in the order you read them. The epilogue will close the book, but it won’t be the last chapter written. For instance, the last chapter written on A STORM OF SWORDS was the Red Wedding).

88_Sometimes, chapters take years to turn out right:

Well, I finished a chapter of the DANCE this morning. Which ordinarily would not be occasion for comment, but this was a Bran chapter that I’ve been struggling with for something like six years. Bran has always been the toughest character to write, for a whole bunch of reasons

87_He sees no shame in revising, editing, reworking his books over and over again:

Some day, maybe, some student of fantasy literature may want to peruse all of these partial manuscripts, and document how A DANCE WITH DRAGONS changed over the years. Every time I printed out a copy to send to my editors, I made a second and sent it to the Special Collections at Texas A&M University, where my papers are kept. Maybe someone will get a master’s thesis out of my struggles with this book. [2011]

86_Here’s what happens once a manuscript is „done“:

Since finally completing A DANCE WITH DRAGONS some weeks ago, and announcing it here, I have been working on… drum roll, please… A DANCE WITH DRAGONS! That’s the way it goes with books. You finish, and breathe a sigh of relief… and then you get back to work. There’s always more to be done. Your editor reads it and gives you notes. You make revisions, corrections. A copyeditor goes over the text, finds errors, points out contradictions and inconsistencies, raises queries. You fix some, stet others. Friends and fans gulp down the book, and find mistakes your editors, copyeditors, and proofreaders all missed. You fix those too, as time allows. [2011]

85_He oversees a lot of merchandising and does a lot of consulting for GoT books, video games, figurines, swords etc.:

Mark Twain never sold Huckleberry Finn action figures, and F. Scott Fitzgerald never licensed the rights to make THE GREAT GATSBY into a board game. I remembered the words of my old boss, Ron Koslow, who created the tv show BEAUTY AND THE BEAST and always kept a tight rein on what subsidiary rights he would allow to be sold. He wanted Vincent to be a mythic figure, he always liked to say, and never wanted to see him on a lunchbox. I can understand that point of view. […] On the other hand, long before I was „the American Tolkien,“ I was a comic book fanboy… one of the ORIGINAL comic book fanboys, thank you very much, the ones who started comics fandom. And the comic book fanboy thinks that games and cards and miniatures and all that stuff is hot shit.

84_He hates tax season and blogs about it nearly every year:

As a good liberal, I don’t actually object to paying taxes (although I would rather they spent more of my money on schools and health care and the space program, and less on bombs and tanks and Halliburton)… but I hate having to deal with all the record keeping.

83_During his childhood in New Jersey, he was rather poor:

I love old cars (our family never had enough money to own a car when I was a kid, so I walked and rode the bus and assembled plastic models of cars when other kids were building fighter planes).

82_The 1996 book tour for the novel in his „A Song of Ice and Fire“ series, „A Game of Thrones“, didn’t go great:

Reviews were generally good, sales were… well, okay. Solid. But nothing spectacular. No bestseller lists, certainly. I went on a book tour around that same time, signing copies in Houston, Austin, and Denton, Texas; in St. Louis, Missouri; in Chicago and Minneapolis; and up the west coast to San Diego, Los Angeles, Berkeley, Portland, and Seattle. Turnouts were modest in most places. The crowds didn’t reach one hundred anywhere, and at one stop (St. Louis, if you must know), not only was attendance zero but I actually drove four patrons out of the bookshop

81_His 2011 book tour went better:

My book tour, by the way, was astonishing. More than a thousand people at every appearance. Close to two thousand in New York. And such great people too… unfailingly cheerful and friendly and enthusiastic, despite having had to wait in line, in some cases for many hours. I have the best fans in the world.

80_He’s been writing and selling stories since 1971:

My career did not begin with A SONG OF ICE AND FIRE. Truth be told, I had been a professional writer for twenty years before I typed the first lines of the as-yet-untitled story that would grow to become A GAME OF THRONES. I had published four novels and half-a-dozen collections, won the Hugo and the Nebula and the World Fantasy Award, written science fiction, horror, and high fantasy. Most of it in the form of short stories.

.

.

79_He’s annoyed by Republican voter ID laws:

When I was a kid, we always felt free and superior watching World War II movies, where those evil Nazis were forever stopping the heroes and demanding to see „their papers.“ That would never happen to US, we knew. We were Americans. We did not have to carry „papers.“ Yet now there’s talk of a national ID card, and the driver’s license has become almost that by default.

78_He hated George W. Bush’s presidency. In early 2008, he wrote:

Obama and Edwards both interest me. I am lukewarm about Hillary. I wish she had come out stronger against the war. The best thing about this election, no matter who wins, is that come 2009, we will finally be rid of the worst president in all of American history, that malignant moron George W. Bush.

77_When Donald Trump won the 2016 election, he posted:

President Pussygrabber. There are really no words for how I feel this morning. America has spoken. I really thought we were better than this. Guess not. Trump was the least qualified candidate ever nominated by a major party for the presidency. Come January, he will become the worst president in American history, and a dangerously unstable player on the world stage.

76_In 2015, he hoped that Santa Fe – where he lives and writes – could take in Syrian refugees:

Donald Trump and thirty-one governors have it wrong, wrong, wrong. The Syrian refugees are as much victims of ISIS as the dead in France. Let them in. Santa Fe, at least, will welcome them.

75_In 2016, he pointed out that immigrants made America great:

The vast majority of you reading this are descended from immigrants (aside from those few who are Native American). I know I am. My paternal grandfather came over from Italy as a child. My maternal grandfather was Irish-American, a Brady whose own ancestors hailed from Oldcastle in County Meath. My paternal grandmother was half German and half Welsh. My maternal grandmother had French and English ancestry. I am a mongrel to the bone. In short, American. Wherever they came from, and whenever they made the crossing, all of my immigrant ancestors faced hardships, poverty, and discrimination when they came here. They came looking for freedom, they came looking for a better life. And they found it, or made it… and in the process they stopped being Irish or Italian or German and became Americans. The process is still going on today. Men and women dreaming of a better life still look to America, and cross oceans and deserts by whatever means they can to find that better life. They face hardships and discrimination as well. Not everyone welcomes them. Some talk of walls, of keeping people out, of sending them back. My ancestors faced the same sort of talk. So did yours. It’s an old old story, as old as our republic. Millard Fillmore is dead and forgotten, but the Know Nothing Party is alive and well today, under other names. They still know nothing. But some of us remember where we came from. Some of us remember that it was the immigrants, those tired poor huddled masses, who made America great to begin with.

74_He hates flying, because of invasive security checks:

I have always hated airline „security.“ Step by step, year by year, the TSA and its predecessors have taken away more and more of our freedoms, subjecting millions of perfectly innocent travellers to searches and interrogations and other hassles in the vague hopes of catching hijackers (in the old days) and terrorists (these days). Even if it worked, the price would be too high, but of course it does not work. It has never worked. All of the 9/11 killers strolled through airport „security“ without a problem, yet little old ladies in wheelchairs are pulled from line and patted down.

73_He loves road trips… and roadside attractions:

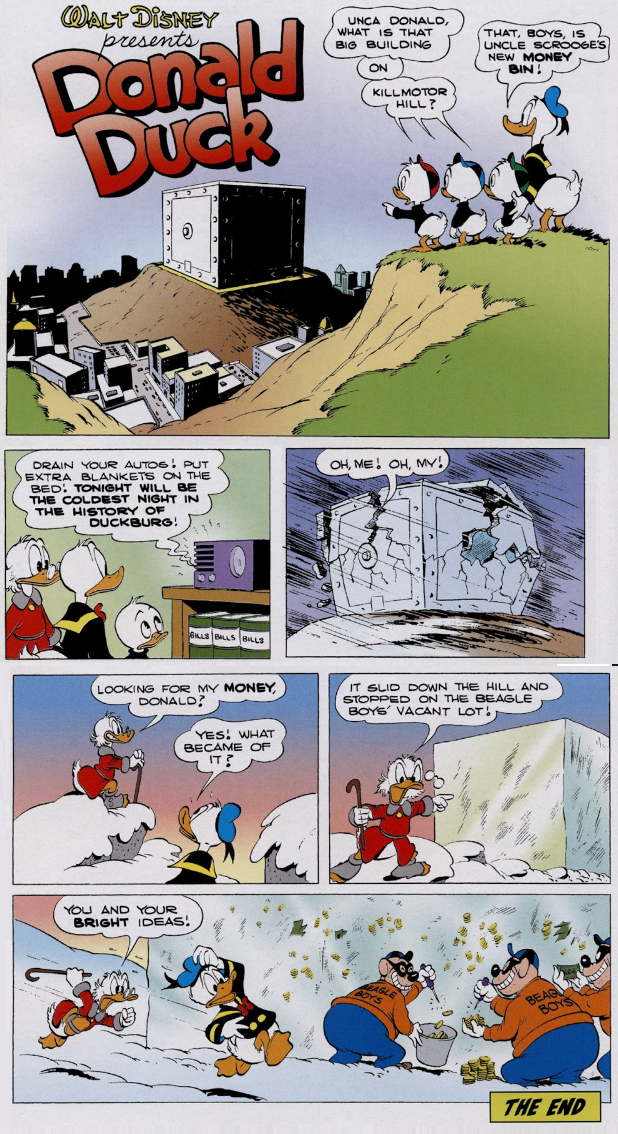

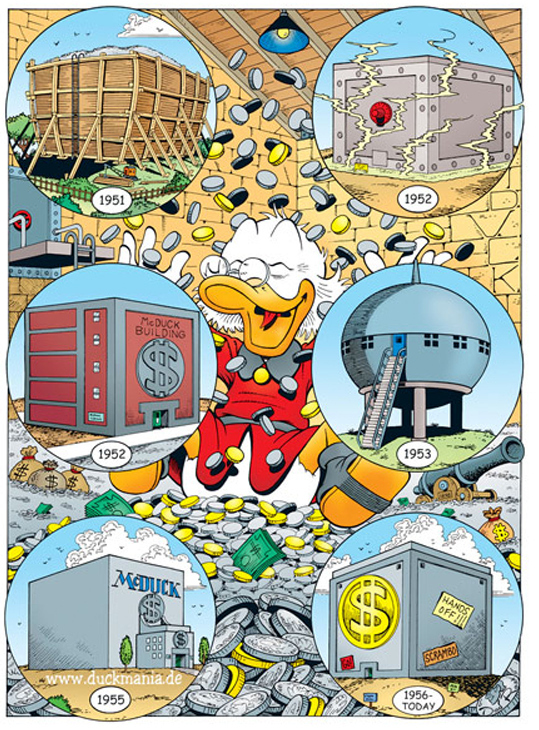

As much as I hate flying… or rather, what flying has become, thanks to the airlines and the TSA… I love long drives. Seeing the country as you pass through it, rather than just flying over it. Road trips are especially great if you can get off the Interstates. Stopping to eat at little mom & pop eateries, taking in the small towns, visiting the roadside attractions (the weirder, the better).

72_By 2012, he had three assistants, and affectionately called them ‚minions‘:

It’s always nice to be back in Santa Fe, with Parris, the cats, and the minions. And to escape the LA heat as well. But the amount of crap that has piled up in my absence is daunting. There’s just too damn much. Even with three assistants, I am falling further and further behind, and more and more stuff keeps getting dumped on my plate. Somehow just walking back into my office after a trip sends my stress level ratcheting up to ten. [2012]

71_If he doesn’t post updates, his writing is going well:

I was away from my computer three days, and 450 emails accumulated in my absence. Sigh. When my webpage isn’t getting update, that’s usually a sign that I’m lost in my writing, with no energy left at the end of the day for much else. So that’s good. [2008]

70_He doesn’t blog that much about his writing:

Sorry, but I’m never going to be one of these writers who blogs daily about how many words they produced today. I don’t like to talk about the good days for fear of jinxing myself (all writers are superstitious at heart, just like baseball players), and I don’t like to talk about the bad days… well, just because. Writing is like sausage making in my view; you’ll all be happier in the end if you just eat the final product without knowing what’s gone into it.

.

.

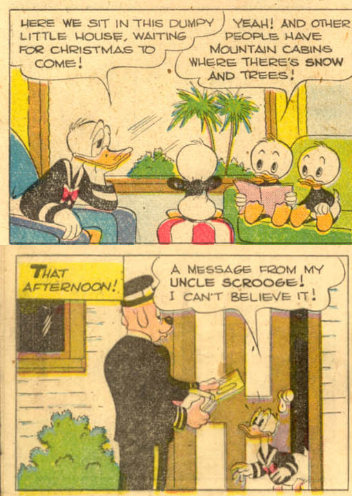

69_He’s not looking for storytelling advice from fans and readers:

I really do not like talking about questions I am still wrestling with on a work in progress. It never helps. Art is not a democracy, and these are problems I need to solve myself. Having a few hundred readers weigh in with their thoughts and opinions — which seems to be what happens whenever I post here about DWD — does not advance the process. I’m sorry, but that’s true. I know that many of you would like to help me, but you can’t. I have editors and I have two capable assistants, and that’s sufficient. I’m the only one who can dance this dance.

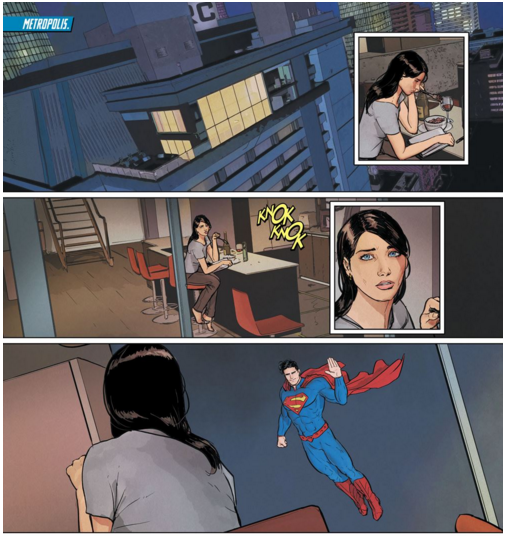

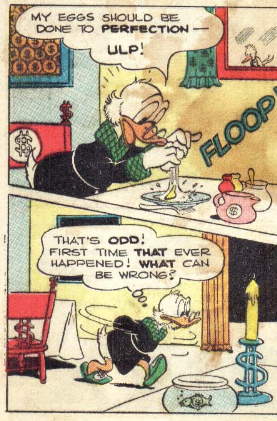

68_When „A DANCE WITH DRAGONS“ was delayed in 2009, he blogged:

Since the very beginning of this series, I have been guilty of being over-optimistic about how long it would take me to finish the next book, the next chapter, or the series as a whole. I cannot deny that. I have always been bad with deadlines… one reason why I did my best to avoid them for the first fifteen years of my career. That’s an option I no longer have, however. Or at least will not have until A SONG OF ICE AND FIRE is complete. That’s the main reason why I no longer want to give any completion dates. I am sick and tired of people jumping down my throat when I miss them.

67_Everyone has an opinion on how he should spend his time:

I have to admit, the rising tide of venom about the lateness of A DANCE WITH DRAGONS has gotten pretty discouraging. Emails, message boards, blogs, LJ comments, everywhere I look (and lots of places where I don’t), people seem to be attacking me, defending me, using me as a bad example of something or other, whatever. Some of you hate my other projects. You don’t want me co-editing WARRIORS or the Vance anthology or STAR-CROSSED LOVERS or any of the other projects I’m doing with my old friend Gardner Dozois, and you get angry when I post about them here. For reasons I don’t quite comprehend, the people who hate those projects seem to hate WILD CARDS even more. You really don’t want me working on that, „wasting time“ on that, and posting about it here. Some of you don’t want me attending conventions, teaching workshops, touring and doing promo, or visiting places like Spain and Portugal (last year) or Finland (this year). More wasting time, when I should be home working on A DANCE WITH DRAGONS. After all, as some of you like to point out in your emails, I am sixty years old and fat, and you don’t want me to „pull a Robert Jordan“ on you and deny you your book. [2009]

66_Don’t give him unsolicited advice:

These are the kinds of things I grapple with. No comments necessary, really. I am not looking for advice, and in fact I seldom talk about such issues precisely to AVOID unsolicited advice. These sorts of things are best resolved by me and my muse, sometimes assisted by my editors. Just felt like rambling a little. [2010]

65_Some „new“ chapters that he posts online have been polishedand revised for years:

The new chapter is actually an old chapter. But no, it’s not one I’ve published or posted before, and I don’t even think I’ve read it at a con (could be wrong there, I’ve done readings at so many cons, it all tends to blur together). So it’s new in that it is material that no one but my editors (well, and Parris, and David and Dan, and a few others) have ever seen before, but it’s old in that it was written a long time ago, predating any of the samples that you have seen. The first draft was, at any rate. I’ve rewritten it a dozen times since then. Anyway, I’ve blathered on about it long enough, I will let the text speak for itself. Chapter title is „Mercy.“ [2014]

64_He DOES enjoy posting „Things are finally done!“

This is for those who complain I never blog about my work. (I do, but not often. I prefer to announce when something is finally done, rather just endless reiterations of „I am working on X, I am working on Z,“ and I am never going to be one of those „I wrote three pages today“ writers. Sorry, that’s not how I roll). [2012]

63_Early on, he wrote stories for fanzines – but he does not like fan fiction:

Don’t write in my universe, or Tolkien’s, or the Marvel universe, or the Star Trek universe, or any other borrowed background. Every writer needs to learn to create his own characters, worlds, and settings. Using someone else’s world is the lazy way out. If you don’t exercise those “literary muscles,” you’ll never develop them.

62_He has written stories about another writer’s pre-existing characters. But he asked for permission first:

It it does bother me that people hear I wrote fan fiction, and take that to mean I wrote stories about characters taken from the work of other writers without their consent. Consent, for me, is the heart of this issue. If a writer wants to allow or even encourage others to use their worlds and characters, that’s fine. Their call. If a writer would prefer not to allow that… well, I think their wishes should be respected.

61_He liked fantasy writer Terry Pratchett – but didn’t know him well:

Terry was one of our greatest fantasists, and beyond a doubt the funniest. He was as witty as he was prolific I cannot claim to have known Terry well, but I ran into him at dozens of conventions over the decades, shared a stage with him a few times, and once or twice had the privilege of sharing a pint or a curry. He was always a delight. A bright, funny, insightful, warm, and kindly man, a man of infinite patience, a man who truly knew how to enjoy life… and books. [2015]

60_In 2014, he was annoyed that the Emmy Awards don’t much care for fantasy and sci-fi:

This was the 66th annual Emmy Awards. 66 years, and no science fiction or fantasy series has ever been honored. Many have been nominated, yes. None have ever won. [„Game of Thrones“ was awarded „Best Drama“ in 2015 and 2016.]

.

.

59_He loves WorldCon, the science-fiction convention where the Hugo Awards are awarded. He’s overwhelmed by San Diego Comic Con, though:

I attended the very first comicon ever held, incidentally. It was all in one room too, in a Greenwich Village hotel in 1963. Steve Ditko, Fabulous Flo Steinberg, and twenty or thirty high school kids, myself among them. If we only knew where it would lead… […] San Diego Comicon pretty much filled up the entire city of San Diego. Huge, overwhelming, exhausting, a bit scary… one runs out of adjectives. The concom took very good care of me, however, and I had a great time signing, speaking, sweating (it was bloody HOT in San Diego), and tromping up and down the length of the San Diego Convention Center, past hundreds of booths and displays, a giant Lego Batman, and other sights too numerous to mention. There was a very hot Wonder Woman wandering around one day, and an equally hot Mazda RX-8 on display at the Top Cow booth, both of which I lusted after. [2008]

58_He loves giving speeches at Worldcon:

None of us [writers] are exactly strangers to public speaking. Some writers have a standard speech for all occasions, a one-size-fits-all sort of talk. Others write a new speech every year or two. Some wing it. If you are really hard up and/or lazy, you can even take questions from the audience, or ask to do an interview instead of a speech. I confess, I have resorted to all those dodges in my time, at one con or another. A worldcon is different, though. It’s the biggest honor most of us will ever get, unless the Pulitzer Fairy or the Nobel Prize Santa Claus should somehow take note of us, and it requires a real speech.

57_He’s been to nearly every Worldcon since 1971:

I attended my first worldcon in 1971. Noreascon I, in Boston. By then I was already a „filthy pro,“ with two — count ‚em,two– short story sales to my credit, and another half-dozen stories in my backpack that I thought I could show to editors at the con. (Hoo hah. Doesn’t work that way. The last thing an editor wants is someone thrusting a manuscript at him during a party, when he’s trying to drink and flirt and dicuss the state of the field. What can I say? I was green. It was my second con, my first worldcon). In those days, the Hugo Awards were presented at a banquet. I did not have the money to buy a banquet ticket (I was sleeping on the floor of a fan friend, since I did not have the money for a hotel room either), but they let the non-ticket-holders into the balcony afterwards, and I got to watch Robert Silverberg present the Hugos. Silverbob was elegant, witty, urbane, the winners were thrilled, everyone was well-dressed, and by the end of the evening I knew (1) I wanted to be a part of this world, and (2) one day, I wanted to win a Hugo. Rocket lust. I had it bad.

56_His first novel was sci-fi. It came out in 1977:

DYING OF THE LIGHT was first published by Pocket Books back in the dawn of time (that’s 1977 to you young punks), when Jimmy Carter was in the White House, and I was a college journalism instructor with dark brown hair. I had already been writing and publishing science fiction for six years, many of the stories set against the same future history, a very loose background I later named the Thousand Worlds. Novels were long and scary, but I finally decided I was ready to tackle one in 1976. I wrote the entire thing start to finish before giving it to my agent to sell. My title was AFTER THE FESTIVAL. Pocket, after winning the auction against three other publishers, decided that wasn’t science fictional enough and made me change it. I didn’t mind… much. DYING OF THE LIGHT fit the book just as well. By any title, it was a Thousand Worlds book, probably the culmination of that phase of my career. A melancholy, romantic, elegiac sort of novel it was, but then I was a melancholy romantic myself in those days.

55_He took his time with this debut novel:

I wrote my first novel, DYING OF THE LIGHT, without a contract and without a deadline. No one even knew I was writing a novel until I sent the completed book to Kirby to sell. I wrote FEVRE DREAM the same way. I wrote THE ARMAGEDDON RAG the same way. No contracts, no deadlines, no one waiting. Write at my own pace and deliver when I’m done. That’s really how I am most comfortable, even now.

54_He moved to Hollywood and wrote for TV dramas in the mid-to-late 1980s:

My life and career have developed a frightening momentum. I remember once, when I was out in Hollywood, someone described working on a weekly television series as being akin to madly laying rails as the locomotive roars full steam up the tracks just behind you. I’m not in Hollywood anymore, but life still feels like that some days. Lose a day here and a week there, and suddenly that damn train is rolling over you.

53_He likes to encourage and promote other writers:

Robert A. Heinlein once said he could not possibly pay back all those who helped him when he was starting out, so he believed in paying forward, and helping those who came after him.

52_But he’s bad at saying „no“:

I really really really need to learn to say No. No, I will not come to your convention, thanks for asking. No, I will not read your manuscript/ galley proof/ book, but good luck with that. No, I will not write a story for your anthology, I am a year behind writing stories for my own anthologies. No, I will not write a preface/ introduction/ foreword for your book. No, I will not do an interview. [2012]

51_One of his earliest and darkest stories was recently adapted into a graphic novel:

MEATHOUSE MAN the graphic novel is the work of the amazing and talented Raya Golden, my sometime assistant and all-around minion, and long-time friend and quasi-goddaughter, based on a novelette that I originally wrote for Harlan Ellison’s THE LAST DANGEROUS VISIONS back in the dawn of time (well, mid-70s) and eventually published in Damon Knight’s anthology ORBIT 18. Written at one of the lowest points of my life, the novelette „Meathouse Man“ is probably the darkest and most twisted thing I’ve ever written, a story so personally painful to me that I can hardly stand to re-read it even now… that Raya chose this tale, out of all my stories, to adapt and illustrate as a graphic novel, producing a work capable of earning a Hugo nomination… well, that’s just bloody incredible, and a real testament to her dedication, her talent, and her madness. Bravo! [2014]

50_He loved organizing the party for every nominee who did not win a Hugo Award:

In 1980, at Noreascon II, I committed the ultimate sin for a Hugo Loser by winning two Hugos. When I turned up at the party with them in hand, Gardner was waiting with a spray can of whipped cream. He nailed me instead the door, turning my head into a sundae. He even had a maraschino cherry to put on top. (Sadly, no one seems to have taken a picture). (I did get my revenge years later, when Gargy began winning Hugos every year). That double win had endangered my status as a loser, Gardner warned me, but I returned to his good graces the next year at Denvention II, when I lost again, this time to Gordy Dickson. And I’d been so confident of winning that I’d even rented a tuxedo.

.

.

49_In 1985, his life accelerated:

In 1985 I went out to Hollywood to work on TWILIGHT ZONE, and I no longer had the time or energy to organize worldcon parties. I don’t recall exactly how or when the torch was passed, but it was. The parties went on, but I was no longer the one doing them. I believe it was sometime in the 1990s when the Hugo Losers Party somehow became a quasi–official worldcon function, and a tradition arose — don’t know how — of each of them being hosted and run by the following year’s worldcon. [2015]

48_He’s not a fan of retcons and reboots in comic books, and was annoyed when he heard about the 2008 „Spider-Man“ storyline where Peter Parker’s marriage was razed from continuity:

I was puzzled recently when one of my readers emailed me to ask what I thought about what Marvel had done to Spider-Man. I didn’t know what Marvel had done to Spider-Man, but I was curious enough to Google, and pretty soon I found out. Bloody hell. I hate this, and judging from the discussions I am seeing on various blogs, I am not alone. Retconning sucks. Leave the goddamned continuity ALONE, for chrissakes. What happened, happened. Take an old character in a new direction, fine, cool, but don’t go back and mess around with the character’s past. It’s a breach of trust with your audience, as I see it. The DC universe has never really recovered from the Crisis on Infinite Earths, despite all the Crises that have followed, and I think the Marvel universe, and Spidey in particular, will be a long time recovering from this decision. So that’s my two cents. In a nutshell: boo, hiss, shame on you, Marvel. If I had a rotten tomato, I would throw it. [2008]

47_2009, when „A Song of Ice and Fire“ was turned into a pilot for HBO, he was involved in the actors‘ casting:

I’ve met Maisie Williams and Sophie Turner (and their charming moms). They’re terrific, bright and beautiful and bursting with enthusiasm, excited to be a part of this.And now I’m having pangs of guilt about all the horrors that they’re going to have to go through in the months and years to come, thanks to me. I’m going to have to rewrite the books so only nice things happen to Arya and Sansa. Might change the story some.

46_He watched lots of audition tapes at home:

The auditions for the part of Ser Ilyn Payne are the strangest I’ve even been witness to. Ser Ilyn has no tongue and no lines, of course, so the actors just have to stand there and look mean & scary, reacting to the dialogue of other characters being read to them by the casting assistants. No words to work with, just their mouth, eyes, facial expressions. Talk about challenging. I know there are aspiring actors and actresses reading this. You guys have all my empathy. It’s a tough, tough profession you’ve chosen. Good luck to all of you. [2011]

45_He was thrilled about Peter Dinklage, Tyrion:

And playing Tyrion Lannister will be Peter Dinklage, who was almost everyone’s „dream casting“ for the role (he certainly was mine).

44_He loved that, for the TV show, linguists fleshed out his fictional High Valyrian language:

A few years ago, I got a very nice email from a reader who wanted to know more about the vocabulary and syntax of High Valyrian. I blush to admit that I had to reply, „Uh… well… all I know about High Valyrian is the seven words I’ve made up to date. When I need an eighth, I’ll make that up too… but I don’t have a whole imaginary language in my desk here, the way Tolkien did.“The same was true of Dothraki. Lots of characters speak the language of the horselords in my novels, and I did pepper the text with a few Dothraki words like khal and arakh… but for the most part I was content just to say, „They were speaking Dothraki,“ and give the sense of what was said, playing with the syntax and sentence rhythms a bit to convey a flavor.

43_He enjoyed writing the first season episode „The Pointy End“

I actually met a deadline. I turned in the first draft of my script for episode eight of A GAME OF THRONES to David and Dan on the day it was due. Today, as it happens. It’s too long and too expensive, but that’s true of every first draft teleplay and screenplay that I ever wrote.

42_He wrote a complete script. Does that mean: the entire episode?

In a series like this, scenes sometimes get moved from episode to episode, so not everything you’ll see tonight will be mine(except in the sense that is all based on my books, of course). F’rinstance, the bit in the previews, with Tyrion and Bronn in the Mountains of the Moon, that was originally meant to be in episode seven, and was moved into „The Pointy End“ during editing. So that scene, and the encounter with the clansmen, was written by David and Dan. Kind of fitting that „The Pointy End“ airs even as I am working on my season two script, „Blackwater.“ [2011]

41_He visited Ireland and Morocco when the TV pilot was shot. He has met most actors, and likes Sibel Kekilli:

I’ve met some wonderful people through GAME OF THRONES, and Sibel is one of them. What an amazing, talented, courageous young woman. And yes, I confess it: her Shae was better than my Shae. [and, 2014:] We have the best cast in television, and Sibel is a big part of that.

40_For the German program THROUGH THE NIGHT, Martin showed Kekilli Santa Fe. He later came to Hamburg for a reading, and she returned the favor:

Some highlights: Touring MiniatureLand in Hamburg. Wow. Biggest toy train set in the world, but the landscapes and miniatures dwarf the trains. Very glad my hosts took me to see this. Hanging with Sibel Kekilli and her boyfriend, and my German publicist, Sebastian. Sibel fed me Turkish food and showed me some of Hamburg’s nightlife, to reciprocate for the tour of Santa Fe I gave her on INTO THE NIGHT. Hamburg stays up later than Santa Fe, you will be surprised to learn, but chile con queso is nowhere to be found. We drank White Russians while huddled under blankets in an outdoor cafe. Took a canal boat tour as well. [2015]

.

.

39_His writer friend Melinda Snodgrass had trouble with a German robot:

Melinda had STAR COMMAND, her own SF show, which filmed in Germany (ask her about the robot than ran amuck and smashed the set) and should have been picked up for series, but wasn’t.

38_A fictional death that he took hard – and that made him call foul? The second „Alien“ movie is about saving a young kid. When the kid died at the beginning of „Alien 3“, Martin was done with the franchise.

I have never seen the third ALIENS movie. I loved ALIEN and ALIENS, but when I read the early reviews of ALIENS 3, and learned that the new movie was going to open by killing Newt and… what was his name, the Michael Biehn character?… well, I was f*cking outraged. I never went to the film because I did not want that sh*t in my head. I had come to love Newt in the preceding movie, the whole damn film was about Ripley rescuing her, the end was deeply satisfying… and now some asshole was going to come along and piss all over that just to be shocking. I have never seen the subsequent Aliens films either, since they are all part of a fictional „reality“ that I refuse to embrace.

37_He was glad about Obamacare:

Many of you reading this blog today are presumably science fiction and fantasy fans. It would probably shock you to know how many of your favorite writers have no health insurance whatsover. Most midlist writers struggle to get by even at the best of times; lean times can be lean indeed. For a self-employed individual, even one who can afford the premiums, insurance can be very hard to find and obscenely expensive when you do find it… and god help you if you have a pre-existing condition, because the insurance companies sure won’t. [2010]

36_He’s liberal, but likes to read Republican and conservative colleagues:

Whenever I make one of these political posts, I always get a rush of emails. Lots of „right on, you said it, I agree“ mails from those who share my views, a couple of reasoned and thoughtful dissents (which I value), and a handful of „I am never going to read your books again“ screeds. (Those last just make me sad. Not because I have lost a reader, but because such people seem deliberately intent on closing their eyes and shutting down their minds. I grew up reading Robert A. Heinlein, after all, and still have been known to read works by Orson Scott Card, Dan Simmons, Larry Niven, and others whose political views are worlds away from my own. It’s GOOD to read things that challenge your own opinions and preconceptions… or so I have always believed…. [2012]

35_He did object to the Vietnam War, but he’s fascinated by wars and warrior culture:

I was never a warrior. I served in VISTA, not the Army or Air Force, and I opposed the Vietnam War. But I have written a good deal about war and warriors, and read even more about those subjects. Together with Gardner Dozois (a Vietnam era vet), I edited WARRIORS, a mammoth anthology of stories about war and the men and women who fight them. The glories and horrors of war lie at the very center of A SONG OF ICE & FIRE. [2014]

34_He is passionate about the politics and inequalities of TV production:

Let me banish all reality shows from the air! And these ‚talent‘ shows too! Instead of shows where assholes and audiences mack mock of wannabees who cannot sing and dance, let’s bring back the variety show and feature really GOOD singers and really GOOD dancers. Oh, and you movie studios… no more replacing screenwriters at the drop of a hat. It should as hard to replace the writer as it is to replace the director. And that „a film by“ credit at the beginning of pictures should include the name of BOTH writer and director. The film is by both of them, not just one. And every TV series should be required to take X amount of pitches from freelancer writers and beginners. That used to be mandated by the WGA, and way back when it was how a lot of newcomers got their foot in the door, but these days most shows find ways around it, and breaking in is harder than ever. [2014]

33_He lives in New Mexico, but isn’t too familiar with Old Mexico:

Strange to say, although I have lived in New Mexico since 1979, I have never really visited Old Mexico. Oh, I attended a Westercon in El Paso a few years back, and spent an afternoon in Juarez with some other fans and writers. And I spent a few hours in Tijuana back in the late 80s, I believe, while attending Comicon in San Diego. But that hardly counts. There’s a lot more to Mexico than the border towns. My first real visit to Mexico starts tomorrow, when I jet down to Guadalajara for the Guadalajara International Book Fair. [2016]

32_He bought and re-opened a local cinema in 2013. He often blogs about the movies, and he invites writers and artists like Amanda Palmer and Neil Gaiman to give readings. During these nights, he’s on stage, hosting and asking questions.

The Jean Cocteau is a small Santa Fe art house, with a single screen and 127 seats. It was built in the early 70s as the Collective Fantasy, became the Cocteau later in that decade, went through several local owners who ran it well, and finally became part of the Trans-Lux chain. They closed it in April, 2006, when they shut down their entire chain of theaters. I saw a lot of movies at the Cocteau between 1979, when I moved to Santa Fe, and 2006, when it closed. I like the idea of bringing it back, better than ever. I will not be doing it myself, of course. So please, readers, fans, don’t get nuts. I am a novelist and a screenwriter, not a theatre manager, it won’t be me standing at the concession stand asking if you want butter on your popcorn.

31_He was enraged with Sony pictures when North Korea tried to ban the US comedy movie THE INTERVIEW.

I mean, really? REALLY?? These gigantic corporations, most of which could buy North Korea with pocket change, are declining to show a film because Kim Jong-Un objects to being mocked? The level of corporate cowardice here astonishes me. It’s a good thing these guys weren’t around when Charlie Chaplin made THE GREAT DICTATOR. If Kim Jong-Un scares them, Adolf Hitler would have had them shitting in their smallclothes. Even Sony, which made the movie, is going along. There are thousands of small independent theatres across the country, like my own, that would gladly screen THE INTERVIEW, regardless of the threats from North Korea, but instead of shifting the film to those venues, Sony has cancelled its scheduled Christmas rollout entirely. I haven’t seen THE INTERVIEW. I have no idea how good or bad a film it is. It might be hilarious. It might be stupid and offensive and outrageous. (Actually, I am pretty sure about the ‚outrageous‘ part). It might be all of the above. That’s not the point, though. Whether it’s the next CITIZEN KANE or the next PLAN 9 FROM OUTER SPACE, it astonishes me that a major Hollywood film could be killed before release by threats from a foreign power and anonymous hackers. [2014]

30_He bought a huge space for a local Santa Fe artist collective.

Yeah, I bought a bowling alley. Except… well… not really. I bought the former Silva Lanes property on Rufina Circle, a block off Cerrillos Road in south Santa Fe. But there hasn’t been any bowling there since 2009, when Silva Lanes went bankrupt. And, indeed, all the lanes and interior furnishings were ripped out several years ago by a previous „buyer“ who then failed to follow through with the purchase. So essentially I bought a huge empty derelict building (some 33,000 square feet) and a big parking lot. The building, instead, will be used for art… not a traditional gallery, now, but a very exciting and innovative interactive art space. The exhibits will be designed and installed by Meow Wolf, a collective of forty-odd (some very odd) artists here in Santa Fe who have been doing some amazing things over the past decade, but have never had a permanent home before. [2015]

.

.

29_He’s friends with lots of sci-fi and fantasy writers and he often meets them at conventions.

Connie Willis and David Gerrold are both friends of mine. I have known David since the early 70s, Connie since the late 70s. Connie, actually, is avery goodfriend of mine. (Don’t be fooled if you have seen us ripping on one another at cons. That’s the George and Connie show.) [He’s also friends with Diana Gabaldon, and likes the OUTLANDER TV show.]

28_If a writer dies, he thinks the best way to honor them is to buy their books:

Kage Baker has died. Check out her books, if you’re not familiar with them. Flowers and donations and tributes are all well and good, but I’ve always felt that the best way to remember any writer is to read their work. Kage’s work deserves to be read and reread for many years to come. It’s sad to think there won’t be any more of it.

27_It’s easy to suggest nominees for the annual Hugo Award, so he blogs personal suggestions and recommendations every Hugo voting season.

Sadly, no, STATION ELEVEN did not get a Hugo nomination. The reports of my vast power and influence within the field seem to be greatly exaggerated. So far as I can tell, my effect on the Hugo nominations is exactly nil. But I’ll keep recommending good stuff anyway. I’m stubborn

26_To him, the Hugo Awards are huge:

There has been much debate of late about the value of a Hugo. Whether or not it has actual monetary value, whether it can boost a writer’s career or lead to larger advances. Back in 1953, no one was thinking that way. Look at those first awards, and you can see what the rocket is all about. The Hugos are an „Attaboy! You did good.“ They are SF thanking one of its own for enriching the genre, for giving them pleasure, for producing great work. Also, they come with a really cool trophy. Bottom line, that’s what matters.

25_In 2015, conservative and right-wing sci-fi fans organized their Hugo nominee suggestions, so right-wing titles dominated the Hugo ballot. They called themselves „Sad Puppies“, „Angry Puppies“, „Rabid Puppies“, and Martin became involved in blogging about the whole „Puppygate“ turmoil:

If the Sad Puppies wanted to start their own award… for Best Conservative SF, or Best Space Opera, or Best Military SF, or Best Old-Fashioned SF the Way It Used to Be… whatever it is they are actually looking for… hey, I don’t think anyone would have any objections to that. I certainly wouldn’t. More power to them. But that’s not what they are doing here, it seems to me. Instead they seem to want to take the Hugos and turn them into their own awards. [2015]

24_He’s unhappy about the puppy’s notion that the Hugos „exclude“ straight white male readers by „pushing a Social Justice Warrior agenda“:

Straight white men are being excluded. Really? Really? C’mon, guys. Go look at the last five, ten years of Hugo ballots. Count how many men were nominated. Count how many women. Now count the black writers and the Asian writers and the foreign-language writers. Yes, yes, things are changing. We have a lot more women and minorities being nominated than we did in 1957, say, or even 1987… but the ballots are still way more white and way more male than not. Look, I am hardly going to be in favor of excluding straight white men, being one myself (and no, I am not a fan of Tempest Bradford’s challenge). I am in favor of diversity, of inclusion, of bringing writers from many different backgrounds and cultures into the field. I don’t want straight white writers excluded from the ballot… I just don’t think they need to have ALL of it. I mean, we’re SCIENCE FICTION AND FANTASY FANS, we love to read about aliens and vampires and elves, are we really going to freak out about Asians and Native Americans? [2015]

23_This debate is not about free speech:

My own politics are liberal… which means I lean left, but not way over to the fringe left. Freedom of speech, freedom of the press, freedom to dissent, all of that has always been central to my political attitudes. The freedom of the artist to create should be absolute. I have always been against censorship, silencing, McCarthyism. (The McCarthy period, a particular fascination of mine, was one of the blackest eras in American history. The Time of the Toad, Dalton Trumbo called it; Trumbo was one of its victims). ((It should be noted, since idiots always misunderstand this point, that freedom of speech does not mean you can say whatever you want wherever you want. If you want to proclaim that you are the new messiah or call for ethnic cleansing of Martians or even promote your new book, I think you should be able to stand on a soapbox in the park, or start your own website, and do just that. I don’t think free speech requires me to let you into my living room to give your speech, or into my virtual living room here on the internet)). [2015]

22_He spoke up against the puppies‘ misogynist attacks against female writers:

Laura Mixon is a „Social Justice Warrior“ if ever there was one. Unlike me, she might even accept that label. She cares about social justice. She hates sexism, racism, misogyny. She wants our field to be more inclusive. She has fought her own battles, as an engineer writing hard SF, and being told that women could not write hard SF. Laura is well to the left of me. She’s also a kinder, gentler, and more forgiving person than I am. And yet she did this, devoted months to it, uncounted amounts of efforts… because someone had to, because lives and careers were being ruined, because people were being hurt. I hope she gets a Hugo. For herself, and for all of Hate’s victims. [2015]

21_But the discussions left him worn out:

Yes, I know that THE HOLLYWOOD REPORTER named me „the third most powerful writer in Hollywood“ last December. You would be surprised at how little that means. I cannot control what anyone else says or does, or make them stop saying or doing it, be it on the fannish or professional fronts. What I can controlis what happens in my books, so I am going to return to that chapter I’ve been writing on THE WINDS OF WINTER now, thank you very much. [2015]

20_To finish up the Puppygate discussion, he posted this link:

I want to single out the postings of Eric Flint. The latest, at http://www.ericflint.net/index.php/2015/06/09/a-response-to-brad-torgersen/, is a devastating point-by-point deconstruction and refutation of the latest round of Puppystuff from Brad Torgersen. Flint says what I would have said, if I had the time or the energy, but he says it better than I ever could.

.

.

19_He writes his novels on an old word processor.

What do I know about this Interweb thingie? I still tie messages to the legs of ravens

18_No one has EVER asked him who his favorite „Song of Ice and Fire“ character was.

On some of the foreign trips, I did entire days of interviews. They would park me in a hotel suite, usher in a journalist or a film crew, we’d talk for a half hour, then my hosts would escort that reporter out, and bring in a new one. Some of the journalists were very sharp. Some… ah… weren’t. (A few made me wonder what the hell has happened to the standards of the profession that I once got my degrees in, back at Northwestern.) Sitting around a hotel room talking doesn’t sound so hard, but it can be grueling. Especially when they all ask the same damn questions. (Tyrion is my favorite character. Okay? OKAY? Can we PLEASE put that one to rest?? [2014]

17_He enjoyed working on the companion source book THE WORLD OF ICE AND FIRE.

Which we’ve been working on (along with many other things) lo, these many years. ((And yes, yes, it’s late, what else is new? Please do not blame my faithful collaborators, Elio Garcia and Linda Antonsson. They finished their part ages ago, and tossed the ball to me. What can I say? I remain as slow as ever. And I added a lot.)) [2014]

16_He likes that HBO doesn’t have strict time constraints:

Tonight the Season 4 finale of GAME OF THRONES on HBO. Longest episode of the season. One of the things I love about HBO is that you can take as long as you need to tell your story, you’re not locked into the rigid 46-minutes-and-change-to-the-second of the broadcast networks. [2014]

15_He’s fine with nudity.

GAME OF THRONES is often slammed for showing too many breasts. As are other cable shows. And of course you can’t show them at all on broadcast television. Only in America. Why do so many people in this country go mad at the sight of a nipple?

14_He enjoyed the GoT essay collection BEYOND THE WALL.

As the subject of these essays, I will be the first to admit that I have a skewed perspective here. Nonetheless, I think [James] Lowder put together a strong, balanced, and diverse collection of essays, and the quality of writing here was distinctly higher than in some similar volumes. I think I would have enjoyed reading this one even if it WASN’T all about me myself and I. Read it for yourself, and decide.

13_His former assistant/minion Ty Franck is one of the two novelists of THE EXPANSE, a series of sci-fi novels that recently got a TV adaptation.

THE EXPANSE: This is the show that fandom has been waiting for since FIREFLY and BATTLESTAR GALACTICA left the air… a real kickass spaceship show, done right.

12_He enjoys „Westworld“ on HBO. [So I assume he’s fine with Westworld’s many, many Emmy nominations in 2017.]

How many of you have been watching HBO’s big new drama WESTWORLD? If not, you don’t know what you’re missing. It’s intriguing. The old Yul Brynner / Michael Crichton movie was just the seed, this one goes way way way beyond that. It’s gorgeous to look at, and the writing and acting and directing are all first rate.

11_He’s executive producing a new TV show for HBO:

Yes, HBO is developing Nnedi Okorafor’s novel WHO FEARS DEATH as a series. Yes, I am attached to the project, as an Executive Producer. I am pleased and excited to confirm that much. I met Nnedi a few years ago, and I’m a great admirer of her work. She’s an exciting new talent in our field, with a unique voice.

10_He has several other TV projects:

I have three shows in various stages of development under the aegis of my overall deal with HBO. There’s CAPTAIN COSMOS for HBO (scripted by Michael Cassutt), there’s SKIN TRADE for Cinemax (to be scripted by Kalinda Vasquez), and there’s a third project in the very early stages that I am not allowed to talk about yet. There’s also WILD CARDS, but that’s at a different studio and I am not involved with it, except to license rights, sign the check, and distribute funds to my writers. Oh, and on the movie side, we seem to be moving toward production on IN THE LOST LANDS, an adaptation of three of my old stories.

.

.

09_There might be even more upcoming movies and TV shows:

When I say, „my plate is full,“ I don’t just mean with WINDS. I am still editing the latest Wild Cards volume, HIGH STAKES. I have an overall deal with HBO, and three new television concepts in various stages of development, with a variety of collaborators and partners. I am consulting on a couple of videogames. There’s the Wild Cards movie at Universal, where I’m a producer. [2015]

08_He’s not sure if HBO would conclude GAME OF THRONES in a series of feature films:

I see that this new crop of stories also raises, once again, the notion of concluding the series with one or more feature films. And in some of these stories, once again, this idea is wrongly attributed to me. Let me state, yet again, that while I love this idea, it did NOT originate with me. It was a notion suggested to me, which I have enthusiastically endorsed… but since I was the first person to raise the possibility in public, somehow I am being seen as its father. Sure, I love the idea. Why not? What fantasist would not love the idea of going out with an epic hundred million feature film? And the recent success of the IMAX experience shows that the audience is there for such a movie. If we build it, they will come. But will we build it? I have no bloody idea. [2015]

07_He wants to write more DUNK AND EGG stories.

It has always been my intent to write a whole series of novellas about Dunk and Egg, chronicling their entire lives. At various times in various interviews I may have mentioned seven novellas, or ten, or twelve, but none of that is set in stone. There will be as many novellas as it takes to tell their tale, start to finish. But only the three mentioned have been published to date. [20014]

06_He’s not worried that the TV show overtook the novels:

How many children did Scarlett O’Hara have? Three, in the novel. One, in the movie. None, in real life: she was a fictional character, she never existed. The show is the show, the books are the books; two different tellings of the same story. There have been differences between the novels and the television show since the first episode of season one. And for just as long, I have been talking about the butterfly effect. Small changes lead to larger changes lead to huge changes. […] we hope that the readers and viewers both enjoy the journey. Or journeys, as the case may be. Sometimes butterflies grow into dragons. [2015]

05_He enjoys the differences between the TV show and the novels:

Jhiqui, Aggo, Jhogo, Jeyne Poole, Dalla (and her child) and her sister Val, Princess Arianne Martell, Prince Quentyn Martell, Willas Tyrell, Ser Garlan the Gallant, Lord Wyman Manderly, the Shavepate, the Green Grace, Brown Ben Plumm, the Tattered Prince, Pretty Meris, Bloodbeard, Griff and Young Griff, and many more have never been part of the show, yet remain characters in the books. Several are viewpoint characters, and even those who are not may have significant roles in the story to come in THE WINDS OF WINTER and A DREAM OF SPRING.

04_He’s annoyed that THE WINDS OF WINTER isn’t done.

Unfortunately, the writing did not go as fast or as well as I would have liked. You can blame my travels or my blog posts or the distractions of other projects and the Cocteau and whatever, but maybe all that had an impact… you can blame my age, and maybe that had an impact too…but if truth be told, sometimes the writing goes well and sometimes it doesn’t, and that was true for me even when I was in my 20s. And as spring turned to summer, I was having more bad days than good ones. Around about August, I had to face facts: I was not going to be done by Halloween. I cannot tell you how deeply that realization depressed me. [2016]

03_But he has lots of side projects and passions:

And yes, before someone asks,I AM STILL WORKING ON WINDS OF WINTER and will continue working on it until it’s done. I will confess, I do wish I could clone myself, or find a way to squeeze more hours into the day, or a way to go without sleep. But this is what it is, so I keep on juggling. WINDS OF WINTER, five successor shows, FIRE AND BLOOD (that’s the GRRMarillion, remember?), four new Wild Cards books, some things I can’t tell you about yet… it’s a good thing I love my work. [2017]

02: Wait – five successor shows?

Some of the reports of these developments seem to suggest that HBO might be adding four successor shows to the schedule to replace GAME OF THRONES. Decades of experience in television and film have taught me that nothing is ever really certain… but I do think it’s very unlikely that we’ll be getting four (or five) series. At least not immediately. What we do have here is an order for four — now five — pilotscripts. How many pilots will be filmed, and how many series might come out of that, remains to be seen. [2016]

01: He’s nearly 70 and calls himself „fat“ – but his health is quite good. His only major hospital stay was in 2010:

I’ve just lived through the Christmas from hell. Most of it was spent in a bed in St. Vincent’s Hospital in Santa Fe. Parris took me in to the hospital emergency room on the morning of Christmas Eve, and they admitted me almost immediately after diagnosis. It seems I had a raging e-coli infection of my urinary tract. Urosepsis, they called it. […] I don’t want to trivilize what I’ve just gone through. I’m a generally healthy guy, and this was the most serious bout of illness I have suffered in decades, and the first time I have seen the inside of a hospital (emergency room visits aside) since 1973. But I am on the mend now, and I expect to be back to my old self by the end of the month at the latest, and back to work well before that. [early 2011]

.

my final, 100th observation:

He’s been remarkably silent or one-note on „Wonder Woman“ and „Harry Potter“. I don’t think he likes them much. But he’s been REALLY quiet about „Star Wars: The Force Awakens“ and „Rogue One“. He has been watching J.J. Abram’s „Star Trek“ reboot and did not like it at all.

Saw the new STAR TREK movie last night. No spoilers here, just a resounding thumbs down.

In 2009, he wrote about „Lost“:

I sure hope those guys doing LOST have something better up planned for us. Though if it turns out to be They Were All Dead All Along I’m really going to be pissed.

I know that by that point, J.J. Abrams wasn’t very involved with „Lost“ anymore. But I still suspect that Martin has some issue with Abrams‘ writing or storytelling, but is polite enough to not elaborate on it.

.

.

.

[looking for more of my work in English? Here’s an interview with author Ayelet Waldman, and here’s one with Saleem Haddad. Und, auf Deutsch: Notizen zur ersten Staffel „Westworld“.]