.

Am Samstag, den 12. Mai 2018 ist Gratis Comic Tag [Infos: hier].

In teilnehmenden Comic-Shops, Buchhandlungen, Zeitschriftenläden darf man aus 35 je ca. 40 Seiten langen Gratis-Comics wählen; so lange der Vorrat reicht. Ein Radar zum Finden aller Stores: hier im Link.

Als Kritiker und Journalist stelle ich u.a. bei Deutschlandfunk Kultur und im Berliner Tagesspiegel Comics vor und gebe regelmäßig persönliche Empfehlungen hier im Blog [2017 | 2016 | 2015 | Mangas]. 2017 und 18 schrieb ich die Programmtexte zur Manga Comic Con der Leipziger Buchmesse. 2014 und 2015 übersetzte ich zwei Versionen eines „Avengers“-Lexikon vom Englischen ins Deutsche.

Zum Gratis Comic Tag ließ ich mir alle 35 Titel zur Rezension schicken. Hier im Eintrag stelle ich sie vor.

Hier im Blogpost: Ausschnitte, [gekürzte, teils präzisierte] Klappentexte und etwas Literaturkritik / Einordnung von mir.

.

Unerschrocken. Portraits außergewöhnlicher Frauen

Reprodukt | Pénélope Bagieu

„Vorreiterinnen, Querdenkerinnen. Jede eine Heldin auf ihre ganz eigene Art. Diese Frauen fanden ihre Bestimmung: Insgesamt 30 beeindruckende Persönlichkeiten porträtiert Pénélope Bagieu in den beiden Bänden von “Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt verändert. Das Heft zum Gratis Comic Tag zeigt drei spannende Biografien: Sonita Alizadeh, Rapperin aus Afghanistan; Autorin und Zeichnerin Tove Jansson; und Mae Jemison – die erste schwarze Frau im Weltall.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Vorreiterinnen, Querdenkerinnen. Jede eine Heldin auf ihre ganz eigene Art. Diese Frauen fanden ihre Bestimmung: Insgesamt 30 beeindruckende Persönlichkeiten porträtiert Pénélope Bagieu in den beiden Bänden von “Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt verändert. Das Heft zum Gratis Comic Tag zeigt drei spannende Biografien: Sonita Alizadeh, Rapperin aus Afghanistan; Autorin und Zeichnerin Tove Jansson; und Mae Jemison – die erste schwarze Frau im Weltall.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Reprodukt | Goodreads

Empfehlung: Drei politische, inspirierende, packende Kurzbiografien, je 6 Seiten lang – die ich nie vergessen werde.

Schwächen? Über einen großen Mann schreiben Menschen eine Monografie. Doch wegweisende Frauen landen dauernd in Büchern, die 15, 20, 30 von ihnen sammeln. „Unerschrocken“ begann als Zeitungsprojekt und wirkt weniger wie ein Comic als eine illustrierte Info-Seite. Didaktisch, textlastig, visuell nie besonders reizvoll. Aber: Pénélope Bagieu ist SEHR gut darin, Relevantes auszuwählen und pointiert, kurzweilig zu präsentieren. Für mich sind diese Biografien Einladungen, zu googeln, mich selbst weiter zu bilden. Bagieu macht Lust, mehr zu erfahren!

und dann? Narrativere, literarischere Comics über Frauen- und Bürgerrechte, z.B. „Stuck Rubber Baby“ oder „Ooku – the inner Chambers“; Tove Janssons wunderbares „Sommerbuch“

.

Q-R-T

Reprodukt | Ferdinand Lutz

„Q-R-T sieht aus wie ein normaler Junge, doch ist schon 122 Jahre alt. Er kommt vom Planeten Rzzz, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. Mit seinem tollpatschigen Haustier Flummi, das jede beliebige Gestalt annehmen kann, zieht er in eine Plattenbausiedlung, um das Verhalten der Erdlinge zu studieren. Die scharfsinnige Nachbarin Lara lässt nicht locker und stellt unangenehme Fragen. Ferdinand Lutz’ liebevoll-schräge Comics erschienen 2011 bis 2016 monatlich im Kindermagazin “Dein SPIEGEL”.“

„Q-R-T sieht aus wie ein normaler Junge, doch ist schon 122 Jahre alt. Er kommt vom Planeten Rzzz, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. Mit seinem tollpatschigen Haustier Flummi, das jede beliebige Gestalt annehmen kann, zieht er in eine Plattenbausiedlung, um das Verhalten der Erdlinge zu studieren. Die scharfsinnige Nachbarin Lara lässt nicht locker und stellt unangenehme Fragen. Ferdinand Lutz’ liebevoll-schräge Comics erschienen 2011 bis 2016 monatlich im Kindermagazin “Dein SPIEGEL”.“

Details: Reprodukt| Goodreads

Empfehlung: Kurze, kindgerechte Episoden. Jedes Panel zeigt schöne Charakter-Momente oder einen Grund, zu lachen. Lara wirkt etwas banal / nebensächlich, und die Atmosphäre (mit Kehrwoche etc.) erinnert mich an eine Kindheit der 80er, nicht an heute. Trotzdem: So einladend, leicht verständlich, schwungvoll… ein gutes Geschenk; und eine Figur, die Kinder anspricht. (Plus: kluges Kurzinterview des Zeichners/Autors.)

Schwächen? Ein Ensemble wie aus einer typischen 80er-Jahre-Sitcom („ALF“, „Mein Vater ist ein Außerirdischer“); viele Witze wirken etwas gestrig.

und dann? „Kiste“ von Patrick Wirbeleit. Solider Erstleser-Comic ab 6. Und, wie immer: mein Lieblingscomic für alle Grundschüler*innen, „Yotsuba!“

.

To your Eternity

Egmont Manga | Yoshitoki Oima

„Allein in der Tundra: Der letzte Überlebende eines Dorfes ist dem Tode nahe. Doch er bekommt Gesellschaft: Ein unsterbliches Wesen ist auf der Welt gelandet und kopiert den Körper seines sterbenden Wolfshunds. Eine fantastische Geschichte voll Leid, Schmerz, Freundschaft, Liebe der Zeichnerin von ‚A Silent Voice‘.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Allein in der Tundra: Der letzte Überlebende eines Dorfes ist dem Tode nahe. Doch er bekommt Gesellschaft: Ein unsterbliches Wesen ist auf der Welt gelandet und kopiert den Körper seines sterbenden Wolfshunds. Eine fantastische Geschichte voll Leid, Schmerz, Freundschaft, Liebe der Zeichnerin von ‚A Silent Voice‘.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads | Egmont

Empfehlung: Ein stiller, sofort verständlicher, märchenhafter A-Boy-and-his-Dog-Manga, der mich mühelos in die Geschichte zieht, neugierig macht.

Schwächen? Die Mangaka schrieb auch „A Silent Voice“: eine Manga-Reihe, in der eine gemobbte, gehörlose Schülerin Nebenfigur ihrer eigenen Geschichte blieb. Selbsthass und Tristesse, kein Empowerment. Ich mag, dass „To your Eternity“ ganz andere Figuren zeigt, eine ruhigere Grundstimmung. Doch ich traue dieser Autorin nicht zu, viel Kluges zu sagen über z.B. Nomadenvölker, oder die Psychologie jahrelanger Hunger-, Survival- / Überlebenskampf-Konflikte.

und dann? Viel besser gezeichnet? „Young Bride’s Story“, über Alltag an der Seidenstraße im späten 19. Jahrhundert. Großes, märchenhaftes Survival-Kino? „Nausicaä – Prinzessin aus dem Tal der Winde“. Auch die Manga-Vorlage will ich endlich lesen.

.

Schattenspringer

Panini | Daniela Schreiter

„’Wer einen Autisten kennt, kennt genau EINEN Autisten‘, sagt sich Daniela Schreiter im dritten ‚Schattenspringer‘-Band und macht sich auf, andere Betroffene zu interviewen. Wie immer kombiniert sie dies mit ihren eigenen Erfahrungen. Und schafft erneut, wundervoll unterhaltend über ein scheinbares Tabuthema aufzuklären, ohne belehrend zu wirken. Schreiter wurde im wilden Berlin der 1980er Jahre geboren.“ [Klappentext, gekürzt.]

„’Wer einen Autisten kennt, kennt genau EINEN Autisten‘, sagt sich Daniela Schreiter im dritten ‚Schattenspringer‘-Band und macht sich auf, andere Betroffene zu interviewen. Wie immer kombiniert sie dies mit ihren eigenen Erfahrungen. Und schafft erneut, wundervoll unterhaltend über ein scheinbares Tabuthema aufzuklären, ohne belehrend zu wirken. Schreiter wurde im wilden Berlin der 1980er Jahre geboren.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Panini | Goodreads

Empfehlung: Eine Künstlerin mit Asperger-Autismus zeigt ihren Alltag – in didaktischen, einladenden Sach-Comics. Ich mag das Figurendesign, die klare Sprache und, wie verhältnismäßig tief, komplex hier auf wenigen Seiten über Themen wie „Warum stört mich, dass mir Partner beim Kochen helfen?“ oder „Warum brachte mich Gruppenarbeit an der Uni aus dem Konzept?“ gesprochen wird. Durchgängig lehrreich, lesenswert!

Schwächen? Ich war SO enttäuscht, dass der Mittelteil des Comics plötzlich nur Schwarzweiß zeigt. Und ich bin gespannt, wie tief Daniela Schreiter z.B. über Sexualität spricht, in ihren drei Büchern: einerseits gibt es eine „Nacktszene“. Andererseits spielt in den langen Passagen über die Dynamik in Partnerschaften Körperlichkeit *gar keine* Rolle.

und dann? Ich liebe den Pädagogik-Manga „With the Light: Raising an Autistic Child“. Tolle Sach-Comics über Neurodiversität oder Krankheit habe ich HIER im Link gesammelt. Ich folge Schreiters Kollegin und Freundin Sarah Burrini auf Twitter – und glaube, sie haben ähnliche Zielgruppen.

.

Snoopy

Carlsen | Charles M. Schulz

„‚DIE PEANUTS‘ gehören zu den großen, zeitlosen Comics: seit Jahrzehnten von Kindern und Erwachsenen geliebt. Bei Carlsen erscheinen deshalb Bücher für unterschiedlichste Zielgruppen, wie die 26-bändige, bibliophil ausgestattete Gesamtausgabe. Und die Reihe „Peanuts für Kids“ für die jüngsten Leser. Dieser Gratiscomic enthält farbige Comicstrips, Zeichenanleitungen und Rätsel.“ [Klappentext, gekürzt.]

„‚DIE PEANUTS‘ gehören zu den großen, zeitlosen Comics: seit Jahrzehnten von Kindern und Erwachsenen geliebt. Bei Carlsen erscheinen deshalb Bücher für unterschiedlichste Zielgruppen, wie die 26-bändige, bibliophil ausgestattete Gesamtausgabe. Und die Reihe „Peanuts für Kids“ für die jüngsten Leser. Dieser Gratiscomic enthält farbige Comicstrips, Zeichenanleitungen und Rätsel.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Carlsen | Goodreads

Empfehlung: Sympathische, solide Snoopy-Comics, selten ganz-, meist halbseitig. Gewitzt, warmherzig, für jede Altersgruppe geeignet.

Schwächen? Keine. Snoopy ist nicht meine „Peanuts“-Lieblingsfigur. Das Heft dreht sich fast nur um ihn. Persönlich wäre mir ein Band über z.B. Patty, Linus oder Schröder lieber.

und dann? Ich frage mich oft, welche erwachsenere Serie den „Peanuts“-Tonfall am besten aufgreift. „Scott Pilgrim“ und „Honey & Clover“ sind recht schrullig, idiosynkratisch, melancholisch.

.

Der freie Vogel fliegt

Chinabooks | Jidi & Ageng

„China in den 90er Jahren: Lin Xiaolu besucht eine Mittelschule mit Schwerpunkt Kunst und Gestaltung. Als Scheidungskind lebt sie mit ihrer Mutter in der westchinesischen Stadt Chengdu. Sehr realistisch erfährt man von seelischen Nöten und Sorgen: erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, erste Liebe und Liebeskummer, die Sprachlosigkeit zwischen Heranwachsenden und ihren Eltern. Es werden auch schwierige Themen angepackt wie der enorme Schuldruck und Prüfungsstress.“ [Klappentext, gekürzt.]

„China in den 90er Jahren: Lin Xiaolu besucht eine Mittelschule mit Schwerpunkt Kunst und Gestaltung. Als Scheidungskind lebt sie mit ihrer Mutter in der westchinesischen Stadt Chengdu. Sehr realistisch erfährt man von seelischen Nöten und Sorgen: erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, erste Liebe und Liebeskummer, die Sprachlosigkeit zwischen Heranwachsenden und ihren Eltern. Es werden auch schwierige Themen angepackt wie der enorme Schuldruck und Prüfungsstress.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Chinabooks | Goodreads

Empfehlung: Pastellfarben, gefällig, illustrativ. Ein sympathischer Comic mit interessanten Zwischentönen. Im Grundschulalter z.B. freut sich die Hauptfigur, dass ihre Eltern sich trennen und Partner suchen, die besser passen. Mir fehlen längere Szenen mit mehr Sprechblasen, Dynamik: Oft schreibt die Ich-Erzählerin drei, vier Sätze über ihr Innenleben, und auf der Bild-Ebene gibt es dazu eine nette, doch nie besonders originelle visuelle Umsetzung. Ein braver, statischer Comic. Klappentext und Erzähltext sind zudem seltsam trocken, akademisch: Ich kann kein Chinesisch. Doch vermute, dass hier an vielen Stellen unnötig abstrakt, verlabert übersetzt wurde.

Schwächen? Hätten die Nebenfiguren mehr Raum und mehr szenische Auftritte – die Geschichte wäre dynamischer, vielleicht authentischer.

und dann? „The Nao of Brown“ erzählt im selben Zeichenstil von einer Angststörung, deutlich klüger. „Punpun“ ist psychologischer (…und gegen Ende leider platt nihilistisch), zieht mich tiefer rein. Der tolle Anime „Your Name“ ist ähnlich illustrativ & pretty. Und Thi Buis „The Best we could do“ zeigt, dass es keine makellosen Bilder braucht, um Zwischentöne der Pubertät toll zu schildern. Auf meinem bald-Lesen-Stapel: Yoshihiro Tatsumis Künstler-Biografie „A Drifting Life“

.

Black Hammer

Splitter | Jeff Lemire, Dean Ormston

„Das goldene Zeitalter der Superhelden ist um: Abraham Slam und seine Gefährten waren einst die Beschützer von Spiral City, doch nach einem Gefecht gegen ihren Erzfeind finden sie sich in einem gottverlassenen Nest im Nirgendwo wieder. Dort müssen die Helden sich häuslich einrichten, denn aus der Kleinstadt gibt es kein Entkommen. Jeff Lemire, Spezialist für ausgefallene Stories mit Tiefgang, schafft eine Hommage an die großen Comic-Helden, bei der die Liebe zum Genre aus jeder Seite strahlt.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Das goldene Zeitalter der Superhelden ist um: Abraham Slam und seine Gefährten waren einst die Beschützer von Spiral City, doch nach einem Gefecht gegen ihren Erzfeind finden sie sich in einem gottverlassenen Nest im Nirgendwo wieder. Dort müssen die Helden sich häuslich einrichten, denn aus der Kleinstadt gibt es kein Entkommen. Jeff Lemire, Spezialist für ausgefallene Stories mit Tiefgang, schafft eine Hommage an die großen Comic-Helden, bei der die Liebe zum Genre aus jeder Seite strahlt.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Splitter | Goodreads

Empfehlung: Ich empfahl „Black Hammer“ schon mehrmals. Zuletzt mit folgendem Kurztext: Eine Gruppe Superhelden, wie wir sie aus den 50ern und 60ern kennen, dem „Golden“ und dem „Silver Age“ der Heldencomics, ist seit Jahrzehnten gestrandet – in einem künstlichen Retro-Dorf. Kanadier Jeff Lemire liebt Groschenheft-Klischees. Und ehrliche, tiefe Provinz-Melancholie. „Black Hammer“ ist ein neues, eigenes Erzähl-Universum, das klassische Figuren wie Mary Marvel, Lex Luthor und Martian Manhunter neu denkt. Liebevoll, morbide, intelligent.

Schwächen? Heft 1 ist männerlastig und recht trostlos. Die Erzählwelt wird bald bunter, feministischer, reicher. Nicht zuletzt durch z.B. Gastzeichner David Rubin.

und dann? James Robinsons „Starman“, Jeff Lemires „Royal City“ und „Essex County“, vielleicht auch Darwyn Cookes „The New Frontier“ (über das Silver Age, nicht das Golden Age); auch der direkte Vergleich zwischen „Watchmen“ und „Black Hammer“ lohnt sich.

.

American Gods

Splitter | Neil Gaiman, P. Craig Russell, Scott Hampton

„Kaum hat Shadow seine Haftstrafe abgesessen, erfährt er, dass seine Frau einen tödlichen Unfall hatte. Darum hält ihn nichts davon ab, auf das Jobangebot des jovialen Mr. Wednesday einzugehen und dessen Leibwächter zu werden. Die Personen, die Mr. Wednesday auf seinen Reisen quer durch die USA besucht, sind ebenso undurchschaubar. Shadow steckt mitten in einem uralten Konflikt von wahrhaft göttlichem Ausmaß.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Kaum hat Shadow seine Haftstrafe abgesessen, erfährt er, dass seine Frau einen tödlichen Unfall hatte. Darum hält ihn nichts davon ab, auf das Jobangebot des jovialen Mr. Wednesday einzugehen und dessen Leibwächter zu werden. Die Personen, die Mr. Wednesday auf seinen Reisen quer durch die USA besucht, sind ebenso undurchschaubar. Shadow steckt mitten in einem uralten Konflikt von wahrhaft göttlichem Ausmaß.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Splitter | Goodreads

Empfehlung: Neil Gaimans Romanvorlage? Eins meiner Lieblingsbücher. Die aktuelle HBO-Serie? Solide Kritiken. Der Comic irritiert: Ich mag, wie viel Platz jede Seite lässt, um Neil Gaimans Prosa Wort für Wort zu erhalten. Doch damit wirkt das Heft recht steif. Bildaufbau und Figuren (nach Models gezeichnet: Photo Referencing?) kommen mir vor wie aus den 90ern; und ich habe kein Vertrauen, dass jemand diese Seiten liest und daran sieht, was Comics als eigene, distinkte Kunstform können. Trotzdem: tolle Geschichte, schön koloriert, kompetent adaptiert. Und: sympathisch, dass eine der wagemutigsten Szenen im Roman – ein Mann wird von einer Vagina verschlungen – direkt hier im Heft zu finden ist.

Schwächen? Women in Refrigerators: Frauen, die sterben, damit die männlichen Helden Antrieb haben, zu handeln. Wäre ich kein Gaiman-Fan, würde mir dieser Start keine Lust machen, mehr von ihm zu lesen.

und dann? Ich bin kein Fan von Grant Morrisons und Dave McKeans „Arkham Asylum“, doch glaube, wer die „American Gods“-Ästhetik mag, wird den Klassiker lieben. Ich selbst empfehle den (schrulligen, auch toll verfilmten) Comic „Wild Palms“ von Bruce Wagner.

.

Die drei ??? und das Dorf der Teufel

Kosmos | Christopher Tauber, Ivar Leon Menger, John Beckmann, Asja Wiegand

„Auf der Suche nach einem vermissten Freund des Chauffeurs Morton landen die drei ??? in Redwood Falls. Die Bewohner lehnen Fortschritt ab. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und das Dorf der Teufel zeigt sein wahres Gesicht.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Auf der Suche nach einem vermissten Freund des Chauffeurs Morton landen die drei ??? in Redwood Falls. Die Bewohner lehnen Fortschritt ab. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und das Dorf der Teufel zeigt sein wahres Gesicht.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Kosmos | Goodreads

Empfehlung: Drei schnöselige Jungs in Abenteuern, die mir wenig über Kalifornien zeigen/verraten. In meiner (Nicht-Bildungsbürger-)Kindheit las man das prollige, rassistische „TKKG“, nicht die drei Fragezeichen. Auch hier wachsen mir die drei Stock-im-Arsch-Boys und ihr Junge-Liberale-haftes Siezen nicht an Herz. Die Geschichte (oder: der Ausschnitt des Bandes, auf den sich das Gratis-Heft beschränkt) ist durchschaubar, klischeehaft, hat ein offenes Ende. Eine frustrierende Rahmenhandlung macht nichts besser. Doch die Zeichnungen?! Das Heft ist zeichnerisch – keine Übertreibung! – Weltklasse, und erzählerisch gut genug, dass ich… begeistert wäre, falls das ???-Team US-Horror-Lieblings-Comicreihen wie „Afterlife with Archie“, „Harrow County“ übernehmen würde.

Schwächen? Massig. Egal: Feiert dieses Heft; gebt den Künstlern Geld, Jobs, künstlerische Freiheiten. Erste Liga!

und dann? „Harrow County“ und „Afterlife with Archie“. Außerdem: Alles von Seth (Link), einem kanadischen Comiczeichner, der oft im selben Stil und mit den selben Farbkombinationen arbeitet. Und: Der aktuelle, lesenswerte Matt-Ruff-Roman „Lovecraft Country“ hat die selben Themen, Atmosphäre, den selben „Look“.

.

Batman: Metal

Panini | Scott Snyder, Jim Lee, Andy Kubert, John Romita Jr

„Starautor Scott Snyder taucht tief ein in die Vergangenheit der Familie Wayne und die Ursprünge des DC-Kosmos ‒ und präsentiert die Schrecken des Schwarze-Materie-Universums! Batman und Helden wie Wonder Woman, Superman, Aquaman und Flash kämpfen ums Schicksal der Welt. Das DC-Mega-Event, das niemand verpassen darf!“ [Klappentext, gekürzt.]

„Starautor Scott Snyder taucht tief ein in die Vergangenheit der Familie Wayne und die Ursprünge des DC-Kosmos ‒ und präsentiert die Schrecken des Schwarze-Materie-Universums! Batman und Helden wie Wonder Woman, Superman, Aquaman und Flash kämpfen ums Schicksal der Welt. Das DC-Mega-Event, das niemand verpassen darf!“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Wikipedia | Goodreads

Empfehlung: Die ersten beiden „Batman“-Bände von Scott Snyder, „Court of Owls“ und „City of Owls“, sind einsteigerfreundlich, packend. Dann wurden Snyders Comics esoterischer, barocker: überspannt. Oft toll eigensinnig. Oft einfach: Trash und Fan-Wank für ein Nischenpublikum. Ein DC-Autor dagegen, der auch Nischen-Themen toll mainstreamfreundlich erzählen kann? Geoff Johns. 2016 deutete Johns an, dass der Joker keine Einzelperson ist, sondern drei verschiedene Entitäten. In „Batman: Metal“ erzählt Snyder (der dafür wirklich GAR kein Talent bewies bisher) eine Geschichte im Johns-Stil, u.a. über den Joker. Die Kritiken sind großartig, der Start macht Spaß (ich las bisher erst 100 von fast 400 Seiten). Aber, Warnung: Das hier…

Schwächen? …ist ein DC-Comic für Menschen, die nachts wach liegen und sich fragen „WAS ist eigentlich mit Hawkman?“ oder „Welche Plastic-Man-Comics sind weiterhin ‚offiziell passiert‘, und welche kosmischen Zauber, Dimensionswechsel, Neustarts etc. haben die Figur verändert: inwiefern?“

und dann? Die meisten DC-Serien sind ab 2016 recht zugänglich, einsteigerfreundlich. Ich empfehle „Superman“ und „Action Comics“, „Detective Comics“, „Super Sons“ und das barocke, doch einladende, süffige „Injustice 2“.

.

Die Nektons: Abenteurer der Tiefe

Dani Books | Tom Taylor, James Brouwer

„Die wagemutige Meeresforscherfamilie Nekton reist mit ihrem High-Tech-U-Boot „Arronax“ in die Tiefe! Als es nach einem Erbeben vor der Küste Grönlands vermehrt zu Berichten über Monstersichtungen kommt, machen sich William und Kaiko Nekton gemeinsam mit ihren Kindern Fontaine und Ant (sowie natürlich Ants Haustier, dem Fisch Jeffrey) auf, um dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Werden sie aus Versehen aufgefressen? Wird es Ant gelingen, einem Fisch das Stöckchenholen beizubringen? Das Comic zur beliebten Super-RTL-Trickserie von Tom Taylor („Injustice: Gods Among Us“, „All-New Wolverine“).“ [Klappentext, gekürzt.]

„Die wagemutige Meeresforscherfamilie Nekton reist mit ihrem High-Tech-U-Boot „Arronax“ in die Tiefe! Als es nach einem Erbeben vor der Küste Grönlands vermehrt zu Berichten über Monstersichtungen kommt, machen sich William und Kaiko Nekton gemeinsam mit ihren Kindern Fontaine und Ant (sowie natürlich Ants Haustier, dem Fisch Jeffrey) auf, um dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Werden sie aus Versehen aufgefressen? Wird es Ant gelingen, einem Fisch das Stöckchenholen beizubringen? Das Comic zur beliebten Super-RTL-Trickserie von Tom Taylor („Injustice: Gods Among Us“, „All-New Wolverine“).“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Serie bei TV Tropes | Goodreads | Dani Books

Empfehlung: Australier Tom Taylor, einer der witzigsten, schwungvollsten, zugänglichsten US-Heldencomic-Autoren, hat eine Kinderserie? Drei Staffeln? Auch in Deutschland erfolgreich? Ich bin bei Unterwasser-Serien (wie „Seaquest“) schnell nervös – weil oft nach wenigen Episoden die Ideen ausgehen. Die Rollenverteilung in der Familie Nekton ist konventionell, und noch bevor etwas Originelles geschieht, Ausmaß und… Tiefgang des Konflikts absehbar werden, hört der Gratis-Comic auf. Trotzdem: für 8- bis 12jährige wartet hier kompetente Mainstream-Unterhaltung eines Comic-Profis, dem ich seit ca. 2012 vertraue.

Schwächen? Seit Jahren sensibilisieren mich Freund*innen, dass Worte wie „dumm“, „irre“, „bescheuert“ ableistisch sind. Beim dritten, vierten „Du bist ein Idiot!“ unter den Geschwistern hier im Comic war ich gelangweilt, genervt.

und dann? Mein Tiefsee-Favorit (für Erwachsene) ist Matt Kindts „Dept H“. Die Nektons wirken auf mich noch zu sehr wie „The Incredibles“ (Pixar). Trotz guter Kritiken konnte ich mit den Abteuer-Grundschul-Comics „Amulet“ und „Avatar: Herr der Elemente“ wenig anfangen (die „Avatar“-Trickserie mag ich sehr).

.

Super Mario Adventures

Kazé | Kentaro Takekuma, Charlie Nozawa

„Prinzessin Peach wird vom teuflischen Halunken Bowser entführt. Doch die Super-Klempner Mario und Luigi sind mit ihrem neuen Freund Yoshi schon auf dem Weg. Können sie den Koopa-König aufhalten, bevor er Peach zur Heirat zwingt und das Pilzkönigreich an sich reißt? Exklusiv für das offizielle Magazin ‚Nintendo Power‘ entstand von Januar 1992 bis Januar 1993 eine Reihe von Comic-Strips. Diese Comics folgten nicht der Storyline eines bestimmten Spieles, vielmehr erzählten sie neue Abenteuer der bekannten Helden – und führten sogar neue Figuren ein. Der Sammelband Super Mario Adventures bündelt erstmals und vollständig auf Deutsch alle Comics. Zum Gratis Comic Tag gibt es die Kapitel 1 bis 3 zum Schnuppern.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Prinzessin Peach wird vom teuflischen Halunken Bowser entführt. Doch die Super-Klempner Mario und Luigi sind mit ihrem neuen Freund Yoshi schon auf dem Weg. Können sie den Koopa-König aufhalten, bevor er Peach zur Heirat zwingt und das Pilzkönigreich an sich reißt? Exklusiv für das offizielle Magazin ‚Nintendo Power‘ entstand von Januar 1992 bis Januar 1993 eine Reihe von Comic-Strips. Diese Comics folgten nicht der Storyline eines bestimmten Spieles, vielmehr erzählten sie neue Abenteuer der bekannten Helden – und führten sogar neue Figuren ein. Der Sammelband Super Mario Adventures bündelt erstmals und vollständig auf Deutsch alle Comics. Zum Gratis Comic Tag gibt es die Kapitel 1 bis 3 zum Schnuppern.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: TV Tropes | Kaze | Goodreads

Empfehlung: Die Super-Mario-Trickserien von 1989 („Super Mario Bros Super Show“), 90 („Super Mario Bros 3“), 91 („Super Mario World“) sind atemberaubend schäbig, geistlos, schlecht. Umso toller, wie viele skurrile Ideen, Bildwitze, Wortspiele und Details dieser Werbe-Comic von 1993 aus dem selben Stoff holt. Man merkt dem Comic sein Alter deutlich an – Luigi nahm ich z.B. in modernen Spielen nie als faulen Vielfraß wahr. Doch Mario ist eine SO populäre Figur, über die es SO wenig interessante Texte, Geschichten gibt: Ich bin hingerissen! (Schaut z.B. oben: Bowser hat sogar DEN SCHREI VERSTEINERT!)

Schwächen? Ein Toad-Masseur, der über Chi spricht, eine halbe Seite lang auftaucht, sieht aus wie die typische rassistische Karikatur eines Chinesen.

und dann? Sagt es mir! Der „Sonic“-Comic hat oft gute Kritiken, doch bisher war ich von jeder Leseprobe gelangweilt. TV Tropes hat eine kurze Liste mit Comics, die auf Spielen basieren.

.

Grandville

Schreiber & Leser | Bryan Talbot

„Wie sähe die Welt aus, wenn Napoleon bei Waterloo gewonnen hätte? Vielleicht wäre die Sozialistische Republik Britannia ein kleiner, unbedeutender Staat, über die Kanalbrücke verbunden mit dem Empire Frankreich. In dieser Parallelwelt wird die Leiche eines britischen Diplomaten aufgefunden. Selbstmord? Detective Inspector LeBrock und sein Assistent Roderick Ratzi ermitteln in der Grandville Paris, der Stadt der Lichter. Bryan Talbot, u.a. bekannt durch ‚Sandman‘, verneigt sich mit dieser Steampunk-Serie vor Meistern wie J.J. Grandville, Albert Robida, Sir Arthur Conan Doyle und Quentin Tarantino.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Wie sähe die Welt aus, wenn Napoleon bei Waterloo gewonnen hätte? Vielleicht wäre die Sozialistische Republik Britannia ein kleiner, unbedeutender Staat, über die Kanalbrücke verbunden mit dem Empire Frankreich. In dieser Parallelwelt wird die Leiche eines britischen Diplomaten aufgefunden. Selbstmord? Detective Inspector LeBrock und sein Assistent Roderick Ratzi ermitteln in der Grandville Paris, der Stadt der Lichter. Bryan Talbot, u.a. bekannt durch ‚Sandman‘, verneigt sich mit dieser Steampunk-Serie vor Meistern wie J.J. Grandville, Albert Robida, Sir Arthur Conan Doyle und Quentin Tarantino.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Schreiber & Leser | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. Ein Dachs, der spricht wie Sherlock Holmes, erlebt recht hölzern und steif geschriebene und gezeichnete Steampunk-Krimi-Abenteuer mit erwartbaren Nebenfiguren, Wendungen. Ich mag die detailverliebten Zeichnungen, die Alternate-History-Ideen und, wie erkennbar tief und leidenschaftlich sich Autor Bryan Talbot literarisch in die Tropen, Stimmungen, Themen des viktorianischen Zeitalters einarbeitete. Außerdem: Paradoxe wie „In Paris scheißen die Hunde auf die Straße“. Sprechen wir von anthropomorphisierten Hunden? Oder haben die anthropomorphisierten Hunde im Grandville-Universum Hunde als Haustier? Ich glaube, dass z.B. Disney mit diesem Stoff mehr machen könnt. (Oder – hey: Die Spanier, die in den 80ern „Um die Welt mit Willy Fog“ animierten!)

Schwächen? Im ganzen Heft: amateurhafte Computereffekte, Kolorierung. Trotzdem ist der Comic innen deutlich einladender als das triste Titelbild. Unbedingt aufschlagen, blättern!

und dann? Um Welten besser gezeichnet, stilsicherer inszeniert: die „Blacksad“-Comics.

.

Usagi Yojimbo

Dantes Verlag | Stan Sakai

„Die Saga um Usagi Yojimbo [wörtlich: „Leibwächter Hase“] entfaltet sich im teils fiktiven Japan am Ende des 16. Jahrhunderts. Die historische Schlacht von Sekigahara wurde am 21. Oktober 1600 geschlagen: Sie beendete die Zeit der Bürgerkriege und etablierte die Shogunatsherrschaft. Die Samurai bilden im ganzen Land die herrschende Klasse. Sie folgen einem strengen aber ungeschriebenen Kodex an Verhaltensregeln, dem bushido [„Weg des Kriegers“], und müssen in der neuen Ordnung erst noch ihren Platz finden. Es ist eine Zeit unruhiger Geschäftigkeit und politischer Intrigen. Durch diese Welt wandert ein herrenloser Samurai: Miyamoto Usagi. Im Comic „Ein welkes Feld“ trifft er auf Nakamura Koji, einen in die Jahre gekommenen, vollendeten Schwertkämpfer.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Die Saga um Usagi Yojimbo [wörtlich: „Leibwächter Hase“] entfaltet sich im teils fiktiven Japan am Ende des 16. Jahrhunderts. Die historische Schlacht von Sekigahara wurde am 21. Oktober 1600 geschlagen: Sie beendete die Zeit der Bürgerkriege und etablierte die Shogunatsherrschaft. Die Samurai bilden im ganzen Land die herrschende Klasse. Sie folgen einem strengen aber ungeschriebenen Kodex an Verhaltensregeln, dem bushido [„Weg des Kriegers“], und müssen in der neuen Ordnung erst noch ihren Platz finden. Es ist eine Zeit unruhiger Geschäftigkeit und politischer Intrigen. Durch diese Welt wandert ein herrenloser Samurai: Miyamoto Usagi. Im Comic „Ein welkes Feld“ trifft er auf Nakamura Koji, einen in die Jahre gekommenen, vollendeten Schwertkämpfer.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Dantes | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. Das kluge Vorwort des Gratis-Comics zeigt: Der Dantes-Verlag brennt für diesen Comic, will die historischen Hintergründe vermitteln. Ich liebe Holzschnitte von u.a. Hasui Kawase, bewundere Sakais elegante, fachkundige Zeichnungen. Emotional stieg ich trotzdem aus – als die Hauptfigur 16 Samurai tötet, ohne Gedanken. Mir sind fast alle Samurai-Manga zu gefühlskalt – und ich komme mit der Mischung „Funny Animal-Figuren & Seppuku“ nicht zurecht, emotional.

Schwächen? Moderne „Turtles“-Comics werden oft für ihre Psychologie, Deepness gelobt – doch bisher las ich keinen, der mich tatsächlich packte. „Usagi Yojimbo“ ist etwas tiefer, melancholischer, psychologischer – doch auch hier wünsche ich mir mehr Innenleben. Die Hauptfigur blieb mir teils ekelhaft fremd.

und dann? Hier im Link merkte ich mehrere Samurai-Manga vor. MÜSSTE ich einen lesen, wäre es „Jin“ von Motoka Murakami (ein Arzt in der Edo-Zeit). „Blade“ und „Vagabond“ sind zu nihilistisch; „Shigurui“ fand ich absurd und, in seinen Gewaltdarstellungen, pornografisch. Trotzdem war’s ne Lektüre, die ich nie vergaß.

.

Ekhö

Splitter | Christioge Arleston, Alessandro Barbucci

„Als ihre Linienmaschine vom Blitz getroffen wird, landet die junge Studentin Ludmilla auf dem Rücken eines Flugdrachen in New York landet. Doch ist dies überhaupt noch New York? Es gibt keinen Strom oder Autos, dafür aber jede Menge Fabeltiere. Im Hintergrund der bizarren Parallelwelt Ekhö halten die Preshauns die Fäden in der Hand: scheinbar putzige, etwas pedantische Wesen, die Eichhörnchen ähneln. Im Flugzeug krallte sich Ludmilla an ihrem Sitznachbarn Juri fest, der ihr nun auf Schritt und Tritt folgen muss. Gelegentlich wird sie von ruhelosen Geistern kürzlich Verstorbener besessen, die erst von ihr ablassen, wenn ihr ungeklärter Todesfall gelöst ist.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Als ihre Linienmaschine vom Blitz getroffen wird, landet die junge Studentin Ludmilla auf dem Rücken eines Flugdrachen in New York landet. Doch ist dies überhaupt noch New York? Es gibt keinen Strom oder Autos, dafür aber jede Menge Fabeltiere. Im Hintergrund der bizarren Parallelwelt Ekhö halten die Preshauns die Fäden in der Hand: scheinbar putzige, etwas pedantische Wesen, die Eichhörnchen ähneln. Im Flugzeug krallte sich Ludmilla an ihrem Sitznachbarn Juri fest, der ihr nun auf Schritt und Tritt folgen muss. Gelegentlich wird sie von ruhelosen Geistern kürzlich Verstorbener besessen, die erst von ihr ablassen, wenn ihr ungeklärter Todesfall gelöst ist.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: TV Tropes | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. In jedem Sammelband erkundet Ludmilla (mit Juri?) eine andere Stadt der Spiegelwelt. Warum sie dabei zusätzlich „Ghost Whisperer“-artige Fälle löst? Mir scheint das unfertig, überfrachtet. Hintergründe, Design des Comics: Weltklasse. Die Geschichte? Recht banal, schleppend. Allerwelts-Fantasy!

Schwächen? TV Tropes nennt Ekhö einen „Young Adult“-Comic; vom Zeichner der („Sailor Moon“-artigen) Kinderserie „WITCH“. Ludmilla wirkt wie Cassie Sandsmark, Wonder Girl in… (noch) pornös(er). Für mich ist Ekhö vorbei, weil a) Ludmilla auf jede Gefahr mit einem dümmlich-erstaunten Porno-Gesichtsausdruck reagiert, b) jedes Panel die übergroßen Brüste zeigt, c) zwei Stripperinnen ihre Brustwarzen schwenken, seitenlang. Nicht, weil sich Erotik und Young Adult widersprechen. Sondern, weil hier zwei super-talentierte Männer, die sich auf jeder Seite endlos gestalterische Mühe geben, mit schmierigem Male Gaze alles verderben. Selbstsabotage. Selbst-Verramschung.

und dann? Der schönste aktuelle Parallelwelt-Comic, den ich kenne: Matt Kindts „Ether“. Doch tatsächlich sind die „Ekhö“-Zeichnungen besser. Sehenswert: Simon Spurriers „The Power of the Dark Crystal“

.

Lucky Luke: Billy the Kid

Egmont | René Goscinny, Morris

„Der einsame Cowboy kommt nach Fort Weakling. Das einst lebhafte Städtchen ist wie ausgestorben und wird von Billy the Kid terrorisiert. Lucky Luke will Billy dingfest und aus den verschüchterten Einwohnern wehrhafte Bürger machen.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Der einsame Cowboy kommt nach Fort Weakling. Das einst lebhafte Städtchen ist wie ausgestorben und wird von Billy the Kid terrorisiert. Lucky Luke will Billy dingfest und aus den verschüchterten Einwohnern wehrhafte Bürger machen.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads zur Reihe | Kritiken zum Einzelband

Empfehlung: Bedingt. Ein Comic von 1961 – mit markantem Figurendesign, viel Humor, seiner Zeit voraus. Mich langweilte „Lucky Luke“ als Kind, Anfang der 90er, und ich bin unsicher, wen diese Comics ansprechen: europäische Western-Klischees, alles sehr normiert – auch z.B. durch die engen, rigiden Panels. Wer die Figur mag, findet hier eine komplette Geschichte. Ich selbst habe keine Lust, mehr zu lesen.

Schwächen? Kaum Frauen. First-Nation-Figuren als übliches rassistisches Klischee.

und dann? Ich glaube, ich lese gar keine Western – und merke oft, dass andere Formate als Western konzipiert wurden (z.B. Staffel 4 von „Fear the Walking Dead“), ohne, dass mir diese Strukturen auffallen. Der Weltraum-Westerncomic „Copperhead“ ist brav, gemächlich, aber sympathisch. „Westworld“ ist toll – aber kein Western.

.

Battle Angel Alita

Carlsen | Yukito Kishiro

„Neuausgabe in vier Sammelbänden im Großformat, frisch digitalisiert und mit neuen Farbseiten – rechtzeitig zum Kinostart der von James Cameron produzierten Hollywood-Live-Action-Verfilmung. Auf dem Schrottplatz unterhalb der Himmelstadt Zalem findet der Mechaniker Ido den Kopf eines weiblichen Cyborgs, dessen Gehirn noch intakt ist. In seiner Werkstatt baut er dem Wesen einen reizvollen mechanischen Körper und gibt ihm den Namen Alita…“ [Klappentext, gekürzt.]

„Neuausgabe in vier Sammelbänden im Großformat, frisch digitalisiert und mit neuen Farbseiten – rechtzeitig zum Kinostart der von James Cameron produzierten Hollywood-Live-Action-Verfilmung. Auf dem Schrottplatz unterhalb der Himmelstadt Zalem findet der Mechaniker Ido den Kopf eines weiblichen Cyborgs, dessen Gehirn noch intakt ist. In seiner Werkstatt baut er dem Wesen einen reizvollen mechanischen Körper und gibt ihm den Namen Alita…“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Carlsen | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. 2017 legte ich den „Ghost in the Shell“-Manga (1989) zur Seite, weil mich die Optik „detailverliebte Technik, puppenhafte Kindfrauen mit Riesenbrüsten und Männer, im Funny-Stil gezeichnet“ abstieß. „Alita“ stammt aus der selben Ära (1991), hat etwas luftigere Layouts, ist flüssiger zu lesen. Doch ich mag a) keine Pinoccio-Plots, b) keine Mangas über Mädchen als Kampfmaschinen wie „Saikano“ und „Home sweet Home: Die fünfte Stunde des Krieges“. Durch „Westworld“ bin ich komplexe, feministische Geschichten gewohnt über künstliche Frauen, von Männern instrumentalisiert. „Alita“ ist, fürchte ich, schlichter. Im Gratis-Heft werden Prostituierte ermordet. Allen Figuren ist das Schicksal dieser Frauen recht egal. Bestimmt wird „Alita“ noch etwas tiefsinniger. Doch ich will SciFi lesen, in denen ALLE Frauen wertvoll sind. Nicht nur die eine: die mit dem Puppenmund und den Riesenbrüsten.

Schwächen? Hier gilt die umgekehrte Frage. Kann ich etwas, das handwerklich solide wirkt, nach ca. 40 Seiten aussortieren? Ich WILL das nicht lesen. Doch einen zweiten Blick ist es sicher wert.

und dann? „Westworld“, wie gesagt.

.

Courtney Crumrin

Dani Books | Ted Naifeh

„Courtneys Eltern wollen fortan im alten Spukhaus des gruseligen Großonkels Aloysius wohnen. Courtney muss sich mit hochnäsigen Klassenkameraden und seltsamen zwielichtigen Besuchern herumschlagen, die oft bei ihrem Onkel vorbeischauen. Statt der Kinder aus der Nachbarschaft sind nun grausige Ghule und gräuliche Geister ihre einzigen Freunde.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Courtneys Eltern wollen fortan im alten Spukhaus des gruseligen Großonkels Aloysius wohnen. Courtney muss sich mit hochnäsigen Klassenkameraden und seltsamen zwielichtigen Besuchern herumschlagen, die oft bei ihrem Onkel vorbeischauen. Statt der Kinder aus der Nachbarschaft sind nun grausige Ghule und gräuliche Geister ihre einzigen Freunde.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Wikipedia | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. Ein Horror-Comic mit langweilig konventionellem Figuren-Design und Plot – an dem nur die bizarr unsympathischen Nebenfiguren auffallen: Courtneys Eltern sind ignorant, eitel; die Mitschüler prügeln, wenn Courtney kein Taschengeld auszahlt. Ein freundlicherer Schüler wird von ihr verachtet, dann von Monstern verspeist – ohne, dass sich Courtney oder der Erzähler daran stören. „Courtney Crumrin“ will etwas literarischer, „Coraline“-hafter sein als z.B. „Emily the Strange“ und „Monster High“ – doch wirkt wie ein freudloser, fader Nachklapp, zehn Jahre zu spät. [Edit: Nein. Der Comic erschien im Original 2002. Er wird nur absurd spät übersetzt!]

Schwächen? Der Klappentext gilt fürs komplette Buch, nicht fürs Gratis-Comic-Heft – und erwähnt, dass Courtney mit Geistern befreundet ist. Ich hoffe, einer dieser Geister ist der tote Kumpel. Falls nicht, ist mir das Menschenbild hier zu… garstig, kalt, gehässig für eine Geschichte, die ca. Elfjährigen gefallen soll.

und dann? Die warmherzige, makabre, schwungvolle Horror-Reihe „October Faction“ von Steve Niles! Unterkomplexe Plots. Doch viel enthusiastischere Helden! Oder meine Lieblings-Comicreihe überhaupt, „Locke & Key“. Auch der Middle-Grade-Grusel-Comic „Anya’s Ghost“ ist solide.

.

Sigurd

Ewald Verlag | Hansrudi Wäscher, Angel B. Mitkov

„Zwei Kurzgeschichten des ritterlichen Helden Sigurd. Im von Hansrudi Wäscher gezeichneten Abenteuer „Im Tal der Schatten“ nimmt Sigurd es gegen eine Bande auf, die als sagenhaften Werwölfe Angst und Schrecken verbreiten. „Gefährliche Hilfe“, gezeichnet von Angel B. Mitkov, ist ein Auszug aus der aktuell geschaffenen Fortsetzung des 1968 abgebrochenen Abenteuers: wobei streng darauf geachtet wurde, dass Wäschers markanter Zeichen- und Erzählstil beibehalten wurde.“[Klappentext, gekürzt.]

„Zwei Kurzgeschichten des ritterlichen Helden Sigurd. Im von Hansrudi Wäscher gezeichneten Abenteuer „Im Tal der Schatten“ nimmt Sigurd es gegen eine Bande auf, die als sagenhaften Werwölfe Angst und Schrecken verbreiten. „Gefährliche Hilfe“, gezeichnet von Angel B. Mitkov, ist ein Auszug aus der aktuell geschaffenen Fortsetzung des 1968 abgebrochenen Abenteuers: wobei streng darauf geachtet wurde, dass Wäschers markanter Zeichen- und Erzählstil beibehalten wurde.“[Klappentext, gekürzt.]

Details: Wikipedia

Empfehlung: Bedingt. Ich glaube, man kann aus „Sigurd“, seiner Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte viel lesen über Deutschland in den 50ern, und ich bin froh um jeden Satz, der diese Comics kontextualisiert, erklärt. Lesespaß? Nein. Eine farblose Hauptfigur, keine Frauen, zu viel Der-Erzähler-erzählt. Immerhin spielen die Comics nicht im apolitischen „Gummibärenbande“-Märchenbuch-Mittelalter. Sondern setzen voraus, dass ihre Leser z.B. wissen, wie Wilderei funktioniert oder, was Lehnsherren sind.

Schwächen? Ich dachte, die Panels, die ich oben fotografierte, stammen aus den 50ern. Doch sie sind moderne Hommagen: „echte“ Sigurd-Comics waren noch hölzerner.

und dann? Ab 1905 zeichnete ein Amerikaner „Little Nemo“. Ab 1940 zeichnete Will Eisner „The Spirit“. Deutschland feierte DAS hier?

.

Aposimz: Land der Puppen

Manga Cult | Tsutomu Nihei

Das neue Meisterwerk von Tsutomu Nihei (Blame!, Knights of Sidonia): Vor 500 Jahren verloren die Menschen des künstlichen Planeten Aposimz den Krieg gegen den Kern des Planeten und somit auch das Recht, im Inneren von Aposimz zu leben. Seitdem kämpfen sie auf der eiskalten Oberfläche des Planeten ums Überleben. Sie verstecken sich in den Ruinen einer längst vergangenen Zeit, um der Unterdrückung durch die aggressiven Cyborgs (oder Puppen) des Kernes zu entgehen… während sie eine mysteriöse Krankheit einen nach dem anderen selbst in Puppen verwandelt.“ [Klappentext, gekürzt.]

Das neue Meisterwerk von Tsutomu Nihei (Blame!, Knights of Sidonia): Vor 500 Jahren verloren die Menschen des künstlichen Planeten Aposimz den Krieg gegen den Kern des Planeten und somit auch das Recht, im Inneren von Aposimz zu leben. Seitdem kämpfen sie auf der eiskalten Oberfläche des Planeten ums Überleben. Sie verstecken sich in den Ruinen einer längst vergangenen Zeit, um der Unterdrückung durch die aggressiven Cyborgs (oder Puppen) des Kernes zu entgehen… während sie eine mysteriöse Krankheit einen nach dem anderen selbst in Puppen verwandelt.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Cross Cult | Wikipedia

Empfehlung: Nur für a) Menschen, die durch „Blame!“ und „Knights of Sidonia“ schon Vertrauen in den Mangaka haben oder b) Menschen, die „Alien“-Designer H.R. Giger so toll finden, dass ihnen auch eine fade Schwarzweiß-Hommage des Looks (ohne besondere eigene Ideen) sehenswert scheint. Ich mag, wie absurd weit in der Zukunft alles spielt und hoffe, im Planetenkern sind komplexere, futuristischere Dinge verborgen (Hard Sci-Fi!). An der Oberfläche gibt’s erstmal nur Survival-, Soldaten- und Zombie-Klischees.

Schwächen? Das Manga-Kapitel hat Überlänge, das Gratis-Heft nicht: Die Handlung bricht mittendrin ab.

und dann? Der postapokalyptische Sci-Fi-Manga, auf den ich mich freue? „Desert Punk“. Liste mit weiteren Mangas des Genres: Link, TV Tropes.

.

Kultgeschichten

Kult Comics | Michael Mikolajzak, Sascha Dörp, Holger Klein, Andreas Möller

„Zum ersten Mal ist Kult Comics beim Gratis Comic Tag dabei, mit drei Geschichten: »S.C.U.M.« gezeichnet von Sascha Dörp, »Königinnen« von Holger Klein und »Wurzeln« von Andreas Möller. Alle Stories wurden von Michael Mikolajczak geschrieben. Spannende [70er-Jahre-]Geschichten über starke Frauen, Wahnsinn, Verzweiflung, Rache, Familienbande und Mord.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Zum ersten Mal ist Kult Comics beim Gratis Comic Tag dabei, mit drei Geschichten: »S.C.U.M.« gezeichnet von Sascha Dörp, »Königinnen« von Holger Klein und »Wurzeln« von Andreas Möller. Alle Stories wurden von Michael Mikolajczak geschrieben. Spannende [70er-Jahre-]Geschichten über starke Frauen, Wahnsinn, Verzweiflung, Rache, Familienbande und Mord.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Kult Comics

Empfehlung: Bedingt. Ich schlage 35 Comics auf. „Unerschrocken“ (Platz 1) und „Kult Comics“ sind die einzigen, in denen Schwarze Frauen und queere Figuren nennenswerte Rollen spielen. Wer 80er-Jahre-Underground-Comics im Stil von „V for Vendetta“ mag, findet hier drei literarische, visuell halbwegs interessant inszenierte Episoden: Comics über die 70er, erzählt wie in den 80ern.

Schwächen? „Comics über die 70er, erzählt wie in den 80ern“ war kein Lob. Jeder von uns hat fünf, sechs Facebook-Freunde, die Zeug posten wie „Nach Led Zeppelin gab es keine nennenswerte Musik mehr!“ oder „‚Der Pate‘? Bester Film, seitdem gehts nur bergab“. Die „Kultgeschichten“ erzählen von Emanzipation, queere Politik (Valerie Solanas, Andy Warhol), Selbstermächtigung. Im Ton von Onkel Wolfgang.

und dann? Keine Ahnung – ich fand auch Reinhard Kleists „The Secrets of Coney Island“ schlimm gestrig, altbacken: Bin ich bei deutschen Amerika-Comics überkritisch? Aber: Warum nicht Schwarzen Künstler*innen direkt zuhören? In z.B. „Atlanta“.

.

Garfield

Egmont | Jim Davis

„1978 erblickte der fett, faul, filosofische Kater das Licht der Welt. Das feiern wir mit einem Best-of aus 40 Jahren Garfield Comic-Strips.“ [Klappentext, gekürzt.]

„1978 erblickte der fett, faul, filosofische Kater das Licht der Welt. Das feiern wir mit einem Best-of aus 40 Jahren Garfield Comic-Strips.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: TV Tropes | Goodreads

Empfehlung: Ästhetisch, sprachlich, „zeitgeistig“ blieb „Garfield“ in den späten 70ern. 2017 las ich einen klugen, leidenschaftlichen „Squirrel Girl“-Comic von Jim Davis; bin deshalb umso enttäuschter, wie einfach er es sich sonst macht. „Garfield“ ist „Garfield“ ist „Garfield“. Nicht weniger. Aber: Ein bisschen wäre schön gewesen, in 40 Jahren!

Schwächen? Die längeren Farb-Strips, einer pro Doppelseite, sind origineller, witziger als die Drei-Panel-Shorts, die drei Viertel des Hefts einnehmen. Krass auch, dass kaum Frauen vorkommen.

und dann? „Calvin & Hobbes“ (dort sind die kurzen Schwarzweiß-Strips besser als die farbigen, mir immer etwas zu langen Sunday Strips). Oder, klar: „Garfield minus Garfield“!

.

The Tale of the Wedding Rings

Kazé | MAYBE

„Seit Jahren ist Sato schon in seine Nachbarin Hime verknallt. Doch als er den Mut aufbringt, ihr diese Liebe zu gestehen, eröffnet sie ihm, dass sie fortgehen wird – für immer. Seine Angebetete die Prinzessin eines magischen Königreiches und die letzte Hoffnung ihres verzweifelten Volkes. Um ihre Welt zu retten, muss Hime unbedingt heiraten, denn ihre Hochzeitsringe bergen ein mächtiges Geheimnis…“ [Klappentext, gekürzt.]

„Seit Jahren ist Sato schon in seine Nachbarin Hime verknallt. Doch als er den Mut aufbringt, ihr diese Liebe zu gestehen, eröffnet sie ihm, dass sie fortgehen wird – für immer. Seine Angebetete die Prinzessin eines magischen Königreiches und die letzte Hoffnung ihres verzweifelten Volkes. Um ihre Welt zu retten, muss Hime unbedingt heiraten, denn ihre Hochzeitsringe bergen ein mächtiges Geheimnis…“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: TV Tropes | Wikipedia | Goodreads

Empfehlung: Ich scheitere am Timing. Sato und Hime waren jahrelang Nachbarn – doch stellten sich die wichtigsten Fragen nie? Ein 08/15-Schulboy. Eine brave, gewissenhafte Standard-Schulmädchen-Figur. Auf den letzten Seiten ein Standard-Fantasy-Königreich. Ich sehe hier literarisch, gestalterisch, psychologisch keine Lust, keinen Ansatz, etwas Neues zu probieren. Eine Erzählwelt, so Schema F, dass ich aussteige.

Schwächen? „Sato ist von nun an der Ringkönig, dessen Aufgabe es ist, die Prinzessinnen der fünf verschiedenen Völker zu ehelichen. Jede Prinzessin besitzt einen Ring, mit dem man über ein Element gebieten kann.“ [Wikipedia] Urks.

und dann? Fantasy-Königreiche im Comic? „Monstress“, vielleicht die neue Reihe „Isola“.

.

Wayne Shelton

All Verlag | Jean Van Hamme, Christian Denayer, Thierry Cailleteau

„Vietnam-Veteran Wayne Shelton ist Mann für heikle Missionen, in Diensten finanziell potenter Auftraggeber ein. Der exzentrische Milliardär Horace T. Quale bietet Shelton stattliche Summen, um einem französischen Fernfahrer, der in der fiktiven ehemaligen Sowjetrepublik Kalakschistan in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, zur Flucht zu verhelfen. Shelton schart ein Team bewährter Mitarbeiter um sich. Ein Meisterwerk des modernen Abenteuercomics, geschaffen vom belgischen Erfolgsautor Jean van Hamme und seinem Landsmann Christian Denayer.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Vietnam-Veteran Wayne Shelton ist Mann für heikle Missionen, in Diensten finanziell potenter Auftraggeber ein. Der exzentrische Milliardär Horace T. Quale bietet Shelton stattliche Summen, um einem französischen Fernfahrer, der in der fiktiven ehemaligen Sowjetrepublik Kalakschistan in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, zur Flucht zu verhelfen. Shelton schart ein Team bewährter Mitarbeiter um sich. Ein Meisterwerk des modernen Abenteuercomics, geschaffen vom belgischen Erfolgsautor Jean van Hamme und seinem Landsmann Christian Denayer.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads | Wikipedia

Empfehlung: Nur für Menschen, die z.B. „The Italian Job“, alte Bond-Filme und „Ocean’s Eleven“ sehen können, ohne, dort Frauenfiguren, Vielfalt, Repräsentation zu vermissen. Ich las „Wayne Shelton“ und dachte „Oha. SO sahen die 80er aus. Angestaubt, altbacken – aber ECHT stilsicher.“ Dann merkte ich: Der Comic ist von 2001.

Schwächen? Am liebsten würde ich eine diverse Gruppe 17jähriger bitten, alle Sprechblasen und Texte neu zu schreiben. „Wayne Shelton“ ist ein Cliché Storm, altmännerhaft und provinziell, über den ich lachen, heulen könnte. Kunstvolle Zeichnungen, detailverliebtes Ambiente. Und: Es ist kein *böse* reaktionäres Comic. Sondern einfach: kurz gedacht, gedankenlos, langweilig.

und dann? Ed Brubakers „Velvet“ liebt 70er-Jahre-Dekor; Band 3 endet leider banal. 60er-Jahre-Bildwelten? Darwyn Cookes „Hunter“-Comics.

.

Der Janitor

Schreiber & Leser | Francois Boucq, Yves Sente

„Zwölf Janitoren bilden die geheime Elite-Schutztruppe des Vatikan. Als Nummer Drei ausfällt, muss jemand nachrücken: So wird aus dem jungen Pater Vince, der sich bereits als Leibwächter bei Sondereinsätzen bewährte, Janitor Trias. Doch Vince, weltlichen Genüssen nicht abgeneigt, quält sich mit Zweifeln über seine klerikale Berufung.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Zwölf Janitoren bilden die geheime Elite-Schutztruppe des Vatikan. Als Nummer Drei ausfällt, muss jemand nachrücken: So wird aus dem jungen Pater Vince, der sich bereits als Leibwächter bei Sondereinsätzen bewährte, Janitor Trias. Doch Vince, weltlichen Genüssen nicht abgeneigt, quält sich mit Zweifeln über seine klerikale Berufung.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Schreiber & Leser | Goodreads

Empfehlung: Bedingt. „Janitor“ hat keine dramatischen Schwächen, Angriffsflächen, Probleme – doch leider auch keine besondere Dramatik. Ein souveräner, gemächlicher Polit-Thriller, der im Original als großformatiges Album erschien und dessen kleine Schriftart hier als Heft alles noch träger macht. Fahrzeuge, Hintergründe sind detailverliebt, atmosphärisch inszeniert. Die Hauptfigur bleibt blass.

Schwächen? Keine interessanten Frauen. Um Welten zeitgemäßer als „Wayne Shelton“. Doch während Shelton Trash-Charme hat, ist mir der „Janitor“ einfach sehr egal.

stattdessen? Die aktuellen James-Bond-Comics haben maue Kritiken – und auch dort schnarchte ich jedes Mal, wenn ich mehr als zehn Seiten las, weg. Ich liebe Greg Ruckas „Queen & Country“-Spionage-Polit-Thriller.

.

ASH – Austrian Superheroes

Contentkaufmann | Andi Paar, Harals Havas, Martin Frei, Jan Dinter u.a.

Die Comicserie wurde 2015 durch Crowdfunding finanziert und 2016 gestartet. Seit 2017 erscheinen die Hefte regelmäßig alle zwei Monate. Das Ziel? Ein eigenes europäisches Mainstream-Superhelden-Universum. Seit Herbst 2017 wird ASH durch eine zweite Serie namens „LDH – Liga deutscher Helden“ ergänzt. Dahinter stehen über 20 Zeichnerinnen und Zeichner, österreichische bei ASH, deutsche bei LDH. Sowohl von den Storys und dem Artwork her als auch dem qualitativ hochwertigen Druck versucht das Team, denselben Look und Feel zu bieten wie die großen amerikanischen Vorbilder. Und denselben Spaß!“ [Klappentext, gekürzt.]

Die Comicserie wurde 2015 durch Crowdfunding finanziert und 2016 gestartet. Seit 2017 erscheinen die Hefte regelmäßig alle zwei Monate. Das Ziel? Ein eigenes europäisches Mainstream-Superhelden-Universum. Seit Herbst 2017 wird ASH durch eine zweite Serie namens „LDH – Liga deutscher Helden“ ergänzt. Dahinter stehen über 20 Zeichnerinnen und Zeichner, österreichische bei ASH, deutsche bei LDH. Sowohl von den Storys und dem Artwork her als auch dem qualitativ hochwertigen Druck versucht das Team, denselben Look und Feel zu bieten wie die großen amerikanischen Vorbilder. Und denselben Spaß!“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Website | Goodreads

Empfehlung: Nein. Ich teile die Kritikpunkte von Lara Keilbart im Tagesspiegel (Link, zum Spinoff „LDH“): „Das Gesamtbild wirkt älter, wie ein Comic aus den 60er Jahren. […] Einerseits möchte es keine Parodie sein, andererseits sind die Protagonisten auf allen Ebenen wandelnde Klischees. Vor allem der alberne Jeck und der grobschlächtige Gamsbart irritieren mit Dialektsprache und unangebrachten lockeren Sprüchen. Die Dialoge sind dabei hölzern und die Formulierungen wirken oft peinlich verkrampft auf vermeintliche Epik getrimmt.“

Die burschikos-rustikale Lady Heumarkt ist eine witzige Figur. Und: toll, dass deutschsprachige Profis versuchen, mit der US-Szene mitzuhalten. Dass das Ergebnis so sehr nach Regionalliga klingt / aussieht, liegt für mich vor allem an der Idee, lokale Held*innen müssten „Captain Ethnic“-Klischees erfüllen. Ein lokaler Held sein? Heißt für mich nicht, sich zu kostümieren und zu benennen, als sei man Lokalmarketing; ein Maskottchen vom Fremdenverkehrsamt!

Schwächen? Mein größter Wunsch an diese Reihe: WENN euch so wichtig ist, Wien etc. zu zeigen, zeichnet bitte detailliertere, liebevollere Hintergründe. Und, hey: Für mich ist Österreich ein Land, das RIESIGE Probleme mit Fremdenhass, reaktionären Stimmen, Rechtspopulismus hat. Kämpfen die ASH-Leute dagegen? Oder steht die Heimattümelei dieser Comics für die Sehnsucht nach einem „Wir sind wieder wer!“/“Wir sind genau so gut! Sogar unsere Heldencomics“…?

stattdessen? Ich bin kein Fan der (humorvolleren, satirischen) Justice-League-Comics von Keith Giffen. Und: Bezeichnend, dass der einzige professionelle US-Comic, der mir zu ASH einfällt, eine Reihe von 1987 ist.

.

Star Wars Abenteuer

Panini | Landry Q. Walker, Chris Eliopoulos, Allessandro Ferrari, Jordie Bellaire, Derek CHarm u.a.

„Neben einer Leseprobe zur Junior Graphic Novel zum Filmhit ROGUE ONE enthält dieses spannende Heft zwei abgeschlossene Droiden-Kurzgeschichten, eine davon exklusiv nur in diesem Heft. Ein Highlight für junge Star Wars-Fans.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Neben einer Leseprobe zur Junior Graphic Novel zum Filmhit ROGUE ONE enthält dieses spannende Heft zwei abgeschlossene Droiden-Kurzgeschichten, eine davon exklusiv nur in diesem Heft. Ein Highlight für junge Star Wars-Fans.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Star Wars Adventures in Deutschland: je 80 Seiten, bei Panini

Empfehlung: Nein. Drei von vier Gratis-Comics von Panini 2018 scheitern, weil sich statt einer packenden Geschichte viel zu knappe Vignetten ins Heft quetschen. „Star Wars“-Comics sind seit 2015 oft großartig: Kieron Gillens „Darth Vader“, „Kanan“, „Poe Dameron“. Ich mag die TV-Jugendserie „Rebels“, ich LIEBE Jarson Frys „Rebels“-Romanreihe „Servants of the Empire“. Doch ich las bisher keinen guten Comic der Jugendreihen „Star Wars: Adventures“ & „Forces of Destiny“ (Sympathisch? Die deutsche Zeichnerin Eva Widermann). Mich langweilen Landry Q. Walkers dialogfreie Druiden-Comics. Und der simple Zeichenstil lässt alle Figuren naiv, zu harmlos wirken.

Schwächen? Erst eine Nicht-Geschichte, in der C-3PO anreißt, wie viel er erlebte. Dann banale Druiden. Am Ende der Start der Kindercomic-Adaption von „Rogue One“. Nichts davon: unprofessionell. Doch als „Geschichte“ qualifiziert sich keine der drögen Szenen.

stattdessen? Ich suche selbst: abgeschlossene Graphic Novels für ca. Zehnjährige werden wichtiger, populärer (Liste für 2018, Link). Doch eine Heftreihe für die Altergruppe? Mit SciFi, Abenteuer? „Princeless: Raven the Pirate Princess“ war… okay.

.

Werner: Wat Nu!?

BröseLine Verlag | Brösel

„Werner ist wieder da! Und zeigt der Fracking-Lobby, Donald und sonstigen Spinnern wo die Wuäss wächst! Die Essenz aus Alt und Neu. Gute Unterhaltung!“ [Klappentext, gekürzt.]

„Werner ist wieder da! Und zeigt der Fracking-Lobby, Donald und sonstigen Spinnern wo die Wuäss wächst! Die Essenz aus Alt und Neu. Gute Unterhaltung!“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads

Empfehlung: Nein. Ich mag, dass Werner eine Blue-Collar-Figur ist; Brösel wirklich *immer* mitdenkt, was das bedeutet: Auf dem Land zu leben, Handwerker zu sein, in vieler Hinsicht abgewertet und ausgeschlossen. Und ich mag, dass die ersten Seiten des Comics von Fracking handeln (und eine spätere Doppelseite vom Endlager Gorleben): Brösel ist politisch, hat Anliegen, Haltung. Doch Fracking wird sich nicht aufhalten lassen, indem Werner nach Hannover fährt und einen Anzugträger anbrüllt. Und dieser Comic – an vielen Stellen: charmant koloriert – hat nichts zu sagen, nichts zu erzählen, bei dem ich denke: „Whoa! Werner und Werners Macher gehören ins Jahr 2018.“ Ein peinlicher Comicstrip von 1982 verdirbt mir das Heft noch mehr: Eine übergewichtige Frau fragt einen Verkäufer nach einem knappen Bikini. Ihr Ehemann kriegt bei der Vorstellung, seine Frau darin zu sehen, das Kotzen.

Schwächen? Gestrig, müde, stehen geblieben. Die Comics erscheinen im Selbstverlag. Ich wünschte, jemand würde Brösel sagen: „Sei Punk. Sei unbequem. Sag klügere Dinge über Arbeit, Strukturwandel, Provinz!“

stattdessen? Walter Moers‘ „Das kleine Arschloch“?

.

Is it wrong to try to pick up Girls in a Dungeon?

Kazé | Kunieda, Fuhino Omori

„In den Tiefen des Dungeons lauern Monster, Schätze – und süße Mädchen! Doch wie soll ein Hänfling wie Bell nur die Aufmerksamkeit einer so talentierten Schwertmeisterin wie Aiz erwecken? Da hilft nur eins: Bell muss stärker werden. Also geht er fleißig weiter im Dungeon trainieren – und macht dabei schnellere Fortschritte, als er sich selbst je zugetraut hätte. Ohne sein Wissen schlummern in Bell besondere Fähigkeiten. Der Anime- und Light-Novel-Hit jetzt auch als Manga: aufgebaut ganz nach den Regeln japanischer Rollenspiele, inklusive Statuswerten und besonderen Skills, die den Helden von ihren Schutzgöttinnen auf den Rücken tätowiert werden.“ [Klappentext, gekürzt.]

„In den Tiefen des Dungeons lauern Monster, Schätze – und süße Mädchen! Doch wie soll ein Hänfling wie Bell nur die Aufmerksamkeit einer so talentierten Schwertmeisterin wie Aiz erwecken? Da hilft nur eins: Bell muss stärker werden. Also geht er fleißig weiter im Dungeon trainieren – und macht dabei schnellere Fortschritte, als er sich selbst je zugetraut hätte. Ohne sein Wissen schlummern in Bell besondere Fähigkeiten. Der Anime- und Light-Novel-Hit jetzt auch als Manga: aufgebaut ganz nach den Regeln japanischer Rollenspiele, inklusive Statuswerten und besonderen Skills, die den Helden von ihren Schutzgöttinnen auf den Rücken tätowiert werden.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads | TV Tropes

Empfehlung: Nein. „Sword Art Online“ hat viele Probleme typischer Shonen-Animes (endlose Superlative und Steigerungen; die Hauptfigur als Messias; Durchhalte- und Streng-dich-an-dann-klappt-schon-alles-Moral; naive Technikkritik & Körperbilder); doch dort geht es um E-Sport, Fantasy-Duelle, Rollenspiel und DUTZENDE interessanter, fähiger Frauenfiguren. „Is it wrong…?“ ist eine drittklassige, sexistischere, einfallslose Geschichte für die selbe Zielgruppe: ein Harem-Manga mit uninteressanten, sinnlos servilen Frauen und einer langweiligen, planlosen Hauptfigur.

Schwächen? Eine Figur in einem MMORPG (?) hinterfragt die Logik ihrer fadenscheinigen Welt. Alle zwei Seiten sehe ich Ballonbrüste an Mädchen, gezeichnet, als wären sie 12. Nach der „Ich bin die brave Bäckerin und schenke dir ohne Grund mein Essen!“-Szene verlor ich mein Vertrauen, dass hier noch etwas kommt, das meine Zeit wert ist.

stattdessen? Noelle Stevensons „Nimona“, vielleicht auch „The Guild“

.

Avengers: Attack on Titan

Panini | Babs Tarr, Brenden Fletcher, Gail Simone, Phil Jimenez, Hajime Isayama, Jim Zub, Jason Aaron u.a.

„Als die Titanen Manhattan angreifen, stellen sich die Marvel-Helden den Giganten aus einer anderen Dimension. Das ultimative Crossover zwischen Attack on Titan und Avengers. Inhalt: ‚Attack on Titan‘-Kurzgeschichten von Gail Simone und Brenden Fletcher; Attack on Avengers; eine Szene aus Avengers K; und eine kurze Wolverine/Logan-Szene aus ‚Marvel Legacy'“ [Klappentext, gekürzt.]

„Als die Titanen Manhattan angreifen, stellen sich die Marvel-Helden den Giganten aus einer anderen Dimension. Das ultimative Crossover zwischen Attack on Titan und Avengers. Inhalt: ‚Attack on Titan‘-Kurzgeschichten von Gail Simone und Brenden Fletcher; Attack on Avengers; eine Szene aus Avengers K; und eine kurze Wolverine/Logan-Szene aus ‚Marvel Legacy'“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads zum über 200 Seiten langen US-Sammelband | Wiki zur Originalserie

Empfehlung: Nein. Ich lese „Attack on Titan“, finde die Serie an vielen Stellen so zynisch, dass es faschistoid wird – doch freue mich, wie viele Wendungen sie nimmt und dass es mittlerweile, in Band 24+, um VÖLLIG andere Machtkonstellationen und politische Probleme geht. Die beiden AoT-Kurzgeschichten hier Heft sind banal. Brenden Fletcher, dessen ersten „Batgirl“-Band ich mochte, liefert bizarren, tumben Trash; Gail Simone eine fade Klischee-Geschichte. Alle fünf Storys im Heft sind viel zu kurz, oberflächlich, unnötig brutal – und falls ich nichts über die Avengers und / oder AoT wüsste, wäre mein Fazit nach 40 blutig-pubertär-zusammenhanglos-freudlosen Seiten: Beides kann ich mir sparen.

Schwächen? Überall, ja. Flechters Geschichte würde ich gern in einem Gender-Seminar besprechen: kurz gedachte „Girl Power“. Lichtblick: Ich mag Zeichner Phil Jimenez, doch finde seine Panels oft überfrachtet. Hier, in Gail Simones Geschichte, sind sie toll koloriert und wirken deshalb großzügiger, luftiger, eleganter als sonst.

stattdessen? G. Willow Wilsons „Ms. Marvel“ und Jason Aarons „Thor“ sind seit über vier Jahren die besten Marvel-Reihen.

.

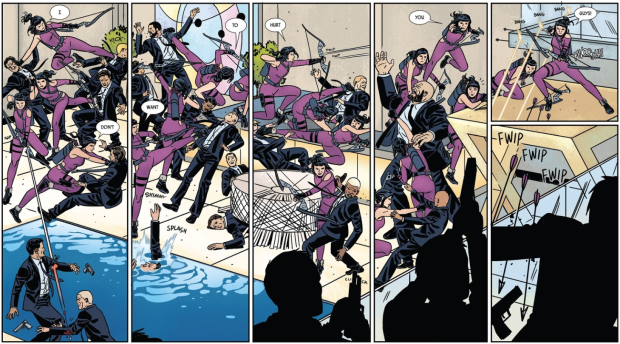

Oblivion Song

Cross Cult | Robert Kirkman, Lorenzo de Felici

„Der neue Comic-Hit von Erfolgsautor Robert Kirkman (The Walking Dead): eine actiongeladene Reise durch Raum und Zeit – fiese Aliens inklusive. Vor [10] Jahren tauchte in Philadelphia plötzlich eine Dimension auf, die fast die Hälfte der Stadt mit einem neuen Ökosystem überzog. Fast 20.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Nach der Katastrophe finden Wissenschaftler heraus, dass die fremde Welt nicht einfach in Philadelphia erschien, sondern den Platz mit einem Teil der Stadt tauschte. Neue Technologie ermöglicht nun die Reise zwischen Erde und der Oblivion genannten Dimension. In diese werden Rettungsteams geschickt, um die Überlebenden des echten Philadelphias in Oblivion zu finden und zu retten.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Der neue Comic-Hit von Erfolgsautor Robert Kirkman (The Walking Dead): eine actiongeladene Reise durch Raum und Zeit – fiese Aliens inklusive. Vor [10] Jahren tauchte in Philadelphia plötzlich eine Dimension auf, die fast die Hälfte der Stadt mit einem neuen Ökosystem überzog. Fast 20.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Nach der Katastrophe finden Wissenschaftler heraus, dass die fremde Welt nicht einfach in Philadelphia erschien, sondern den Platz mit einem Teil der Stadt tauschte. Neue Technologie ermöglicht nun die Reise zwischen Erde und der Oblivion genannten Dimension. In diese werden Rettungsteams geschickt, um die Überlebenden des echten Philadelphias in Oblivion zu finden und zu retten.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Goodreads | Cross Cult

Empfehlung: Nein. Ich las zwei Bände „The Walking Dead“, zwei Bände „Invincible“, doch scheitere an Robert Kirkmans Dialogen: In jeder Sprechblase stehen ein, zwei Sätze mehr als nötig. Seine Figurensprache ist deprimierend redundant. Er sagt das selbe mehrmals, direkt hintereinander. Es gibt zu viele Wiederholungen. Ich bin gelangweilt, dass seine Figuren oft den selben Punkt in der selben Sprechblase erneut machen. Ich will nichts lesen, das klingt, als gäbe es keinen Lektor. Kirkmans Sprache dreht sich im Kreis. Mich macht ungeduldig, wie oft er sich wiederholt.

Schwächen? Der selbe Kirkman-Bla wie immer. Dazu: eine einfallslose Erzählwelt und klischierte Figuren. Eine Prämisse, so frisch wie Roland Emmerich, „Sliders“, „Revolution“, „FlashForward“ etc.

stattdessen? Brian Wood denkt solche Stoffe politischer und persönlicher: Ich mag „DMZ“ und das etwas schwächere „The Massive“.

.

Deadpool

Panini | Robbie Thompson, Mark Bagley, Gerry Duggan, Scott Koblish, Fred van Lente, Dalibor Talajic, Damion Scott

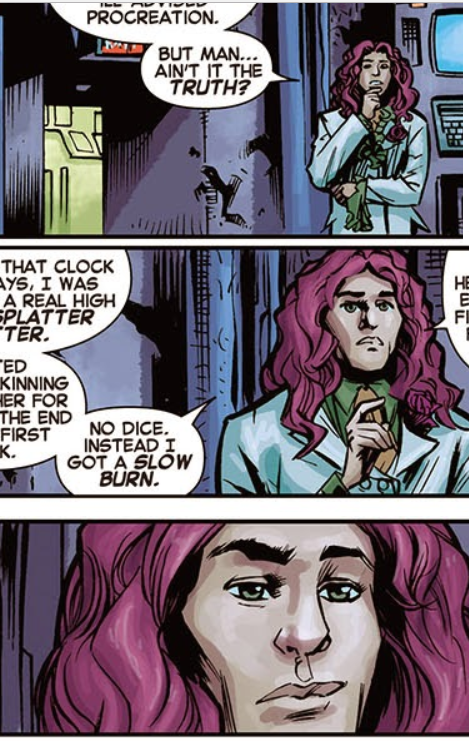

„Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe macht Jagd auf Cable, den Mutanten aus der Zukunft. Inhalt: The despicable Deadpool #287; Kurzgeschichten aus Deadpool #900 (II, III)“ [Klappentext, gekürzt.]

„Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe macht Jagd auf Cable, den Mutanten aus der Zukunft. Inhalt: The despicable Deadpool #287; Kurzgeschichten aus Deadpool #900 (II, III)“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Panini setzt auf diese Figur

Empfehlung: Nein. Ich sah den „Deadpool“-Kinofilm noch nicht. Das kann schon klappen: ein ultrabrutaler, fast unsterblicher Söldner, der mit dem Publikum spricht, alle Gegner überlistet. Halb Till Eulenspiegel, halb GTA-Avatar, der nur bösen Quatsch macht. Doch alle (5?) „Deadpool“-Comics, die ich las, erschienen mir wie: Der erstbeste Autor lässt Deadpool die erstbesten Dinge sagen. Dann wird jemand erschossen. Geist-, freud-, witzlos.

Schwächen? Mein Verdacht: Die Figur klappt, wenn mehrere Leute an ihr arbeiten, sich alle Beteiligten anstacheln. „Geht das gewitzter? Origineller?“ Die Comics hier im Band sind ein Armutszeugnis. Erzählerischer Bankrott. Menscheinfeindlicher Müll.

stattdessen? „Gwenpool“ zeigt die Comic-Leserin Gwen Poole – die plötzlich im Marvel-Universum erwacht. Begreift, dass sie in einem Comic steckt. Und mit Fan-Wissen Figuren manipuliert. „Gwenpool“ bringt mich zum Lachen. Und Weinen! „Deadpool“ könnte das. Doch versagt hier komplett.

.

Dragons – Die Reiter von Berk

Cross Cult | Simon Furman, Stephen Downey, Sara Richard, Arianna Florean

„Gleich drei irrwitzige Kurzgeschichten aus der Welt der Drachenreiter – bekannt aus TV und Kino. 1) Rotzbakke merkt, dass es gar nicht so einfach ist, als Babysitter auf einen Haufen Jungdrachen aufzupassen. 2) Ein verstauchter Flügel ihres Drachen Sturmpfeil zwingt Astrid zur Landung auf einer einsamen Insel. 3) Kann das Feuer der Drachen beim Schmieden helfen?“ [Klappentext, gekürzt.]

„Gleich drei irrwitzige Kurzgeschichten aus der Welt der Drachenreiter – bekannt aus TV und Kino. 1) Rotzbakke merkt, dass es gar nicht so einfach ist, als Babysitter auf einen Haufen Jungdrachen aufzupassen. 2) Ein verstauchter Flügel ihres Drachen Sturmpfeil zwingt Astrid zur Landung auf einer einsamen Insel. 3) Kann das Feuer der Drachen beim Schmieden helfen?“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Wiki | Goodreads | Cross Cult

Empfehlung: Nein. Seit mich „Ice Age“ und „Shrek“ anödeten, konnte ich mich zu keinem DreamWorks-Film aufraffen – das „How to Train your Dragon“-Universum ist mir fremd. Hier sehe ich: naive, eindimensionale Figuren in Geschichten, viel zu kurz und ohne Pointe. Ich mag den Zeichenstil in Astrids Geschichte (Bild oben). Und: Nichts an diesen professionellen Comics ist besonders amateurhaft, zweitklassig. Doch es sind jene Sorte Kurzgeschichten, die z.B. gratis in einer Cornflakes-Packung liegen, und sie machen mir *null* Lust auf Berk und seine Bewohner. Das hier liest sich wie KNAX: der fade Gratis-Comic der Sparkasse.

Schwächen? Vielleicht kann Cross Cult mit der Lizenz anspruchsvollere Erwachsenen-Comics querfinanzieren? Ich sehe: Storys, die mich schon als Kind schlimm gelangweilt hätten.

stattdessen? Viele aktuelle Kinderserien trauen sich a) anspruchsvolleres Design, b) schrulligere, teils auch queere Figuren. Der „SpongeBob“-Comic ist oft überraschend gut. Auch „Adventure Time“-, „Stephen Universe“-, „Gravity Falls“-, „Wander over Yonder“-Comics würde ich sofort lesen.

.

Micky Maus

Egmont | Gail Renard, Tom Anderson, Ferioli, Francois Corteggiani, Daan Jippes u.a.

„Jeder liebt Micky Maus! Die Comic-Ikone schlechthin feiert am 18. November 2018 90. Geburtstag! Zu diesem Anlass haben wir vier der besten Maus-Comics ausgewählt.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Jeder liebt Micky Maus! Die Comic-Ikone schlechthin feiert am 18. November 2018 90. Geburtstag! Zu diesem Anlass haben wir vier der besten Maus-Comics ausgewählt.“ [Klappentext, gekürzt.]

Details: Comicforum

Empfehlung: Nein. In welchem Jahr erschien die längste Geschichte hier im Heft, von Gail Renard und Tom Anderson, ursprünglich: Anfang der 90er? In Deutschland haben die Disney-Enten viel mehr Fans als Micky. Sowohl die klassische Schabernack- und Unruhestifter-Maus aus den frühen Cartoons (hier im Heft: eine Comic-Version von „Micky’s Trailer“) als auch Detektiv- und Bürger-Micky der europäischen Comics sind umstritten. Ich selbst mag den seriösen Micky sehr, z.B. in „Das verzögerte Telefonat“. Hier im Comic aber: zwei banale Kurz-Strips, je eine Seite lang. Die blasse „Micky’s Trailer“-Adaption. Und eben: ein durchschaubarer, langweiliger Detektiv-Micky-Comic, ca. 25 Jahre alt.

Schwächen? Das Problem ist nicht, dass diese blassen, ramschigen, banalen Comics verschenkt werden. Sondern, dass sie unter dem Label „vier der besten Comics“ vermitteln sollen, was spannend ist an einer bekannten, doch oft nicht sehr beliebten oder greifbaren Figur. Hier versagt das ärgerliche, uninteressante Heft völlig.

stattdessen? Die neue „DuckTales“-Serie ist exzellent. Meine Lieblings-Comics aus den Lustigen Taschenbüchern habe ich u.a. hier gebloggt. Und Carl Barks ist so toll, wie alle sagen: Believe the Hype!

.

Splatoon

Carlsen | Sankichi Hinodeya

„Vorbild für die Mangaserie sind die Nintendo-Games auf Wii-U und Switch – ein Riesenspaß für Kids und alle Zocker! Bis an die Zähne bewaffnet mit Klecksrollern, Schwappern, Pinseln oder am besten gleich als Tintenfisch muss Farbe verteilt werden: Das Team, das das größte Gebiet in Inkopolis einfärbt, gewinnt! Das blaue Dussel-Team rund um den Inkling Goggle mischt das CoroCoro-Turnier auf. Was kann dieses Team, das voll neben der Kappe steht, den Konkurrenten entgegensetzen?“[Klappentext, gekürzt.]

„Vorbild für die Mangaserie sind die Nintendo-Games auf Wii-U und Switch – ein Riesenspaß für Kids und alle Zocker! Bis an die Zähne bewaffnet mit Klecksrollern, Schwappern, Pinseln oder am besten gleich als Tintenfisch muss Farbe verteilt werden: Das Team, das das größte Gebiet in Inkopolis einfärbt, gewinnt! Das blaue Dussel-Team rund um den Inkling Goggle mischt das CoroCoro-Turnier auf. Was kann dieses Team, das voll neben der Kappe steht, den Konkurrenten entgegensetzen?“[Klappentext, gekürzt.]

Details: TV Tropes | Goodreads

Empfehlung: Nein! Ein Videospiel, in dem es NUR darum geht, auf den ersten Blick zu sehen „Liegt hier mehr Blau oder z.B. mehr Grün?“ als lustloser, banaler Schwarzweiß(!)-Manga voll „Deine Hose steht offen!“-Witzeleien. Ich lerne nichts über die Erzählwelt, die Inklings, einzelne Figuren. Nur, dass alle „dumm“ oder „peinlich“ sind. Bevor das erste Duell richtig beginnt, bricht das Heft ab. Armselig, drittklassig, langweilig.

Schwächen? NUR Schwächen.

stattdessen? Die Hauptfigur sieht aus wie Beast Boy aus „Teen Titans Go!“. Ähnlicher Tonfall – aber temporeich und witzig. Die Comics zur Serie sind solide.

.

Bild unten: noch mal „Der freie Vogel fliegt“

.

Die ersten „Harry Potter“-Bände? Als alle neu in Hogwarts sind – und jeden Tag überrumpelt, überrascht werden?

Die ersten „Harry Potter“-Bände? Als alle neu in Hogwarts sind – und jeden Tag überrumpelt, überrascht werden?

„Vorreiterinnen, Querdenkerinnen. Jede eine Heldin auf ihre ganz eigene Art. Diese Frauen fanden ihre Bestimmung: Insgesamt 30 beeindruckende Persönlichkeiten porträtiert Pénélope Bagieu in den beiden Bänden von “Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt verändert. Das Heft zum Gratis Comic Tag zeigt drei spannende Biografien: Sonita Alizadeh, Rapperin aus Afghanistan; Autorin und Zeichnerin Tove Jansson; und Mae Jemison – die erste schwarze Frau im Weltall.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Vorreiterinnen, Querdenkerinnen. Jede eine Heldin auf ihre ganz eigene Art. Diese Frauen fanden ihre Bestimmung: Insgesamt 30 beeindruckende Persönlichkeiten porträtiert Pénélope Bagieu in den beiden Bänden von “Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt verändert. Das Heft zum Gratis Comic Tag zeigt drei spannende Biografien: Sonita Alizadeh, Rapperin aus Afghanistan; Autorin und Zeichnerin Tove Jansson; und Mae Jemison – die erste schwarze Frau im Weltall.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Q-R-T sieht aus wie ein normaler Junge, doch ist schon 122 Jahre alt. Er kommt vom Planeten Rzzz, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. Mit seinem tollpatschigen Haustier Flummi, das jede beliebige Gestalt annehmen kann, zieht er in eine Plattenbausiedlung, um das Verhalten der Erdlinge zu studieren. Die scharfsinnige Nachbarin Lara lässt nicht locker und stellt unangenehme Fragen. Ferdinand Lutz’ liebevoll-schräge Comics erschienen 2011 bis 2016 monatlich im Kindermagazin “Dein SPIEGEL”.“

„Q-R-T sieht aus wie ein normaler Junge, doch ist schon 122 Jahre alt. Er kommt vom Planeten Rzzz, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. Mit seinem tollpatschigen Haustier Flummi, das jede beliebige Gestalt annehmen kann, zieht er in eine Plattenbausiedlung, um das Verhalten der Erdlinge zu studieren. Die scharfsinnige Nachbarin Lara lässt nicht locker und stellt unangenehme Fragen. Ferdinand Lutz’ liebevoll-schräge Comics erschienen 2011 bis 2016 monatlich im Kindermagazin “Dein SPIEGEL”.“

„Allein in der Tundra: Der letzte Überlebende eines Dorfes ist dem Tode nahe. Doch er bekommt Gesellschaft: Ein unsterbliches Wesen ist auf der Welt gelandet und kopiert den Körper seines sterbenden Wolfshunds. Eine fantastische Geschichte voll Leid, Schmerz, Freundschaft, Liebe der Zeichnerin von ‚A Silent Voice‘.“ [Klappentext, gekürzt.]

„Allein in der Tundra: Der letzte Überlebende eines Dorfes ist dem Tode nahe. Doch er bekommt Gesellschaft: Ein unsterbliches Wesen ist auf der Welt gelandet und kopiert den Körper seines sterbenden Wolfshunds. Eine fantastische Geschichte voll Leid, Schmerz, Freundschaft, Liebe der Zeichnerin von ‚A Silent Voice‘.“ [Klappentext, gekürzt.]

„’Wer einen Autisten kennt, kennt genau EINEN Autisten‘, sagt sich Daniela Schreiter im dritten ‚Schattenspringer‘-Band und macht sich auf, andere Betroffene zu interviewen. Wie immer kombiniert sie dies mit ihren eigenen Erfahrungen. Und schafft erneut, wundervoll unterhaltend über ein scheinbares Tabuthema aufzuklären, ohne belehrend zu wirken. Schreiter wurde im wilden Berlin der 1980er Jahre geboren.“ [Klappentext, gekürzt.]

„’Wer einen Autisten kennt, kennt genau EINEN Autisten‘, sagt sich Daniela Schreiter im dritten ‚Schattenspringer‘-Band und macht sich auf, andere Betroffene zu interviewen. Wie immer kombiniert sie dies mit ihren eigenen Erfahrungen. Und schafft erneut, wundervoll unterhaltend über ein scheinbares Tabuthema aufzuklären, ohne belehrend zu wirken. Schreiter wurde im wilden Berlin der 1980er Jahre geboren.“ [Klappentext, gekürzt.]

„‚DIE PEANUTS‘ gehören zu den großen, zeitlosen Comics: seit Jahrzehnten von Kindern und Erwachsenen geliebt. Bei Carlsen erscheinen deshalb Bücher für unterschiedlichste Zielgruppen, wie die 26-bändige, bibliophil ausgestattete Gesamtausgabe. Und die Reihe „Peanuts für Kids“ für die jüngsten Leser. Dieser Gratiscomic enthält farbige Comicstrips, Zeichenanleitungen und Rätsel.“ [Klappentext, gekürzt.]

„‚DIE PEANUTS‘ gehören zu den großen, zeitlosen Comics: seit Jahrzehnten von Kindern und Erwachsenen geliebt. Bei Carlsen erscheinen deshalb Bücher für unterschiedlichste Zielgruppen, wie die 26-bändige, bibliophil ausgestattete Gesamtausgabe. Und die Reihe „Peanuts für Kids“ für die jüngsten Leser. Dieser Gratiscomic enthält farbige Comicstrips, Zeichenanleitungen und Rätsel.“ [Klappentext, gekürzt.]

„China in den 90er Jahren: Lin Xiaolu besucht eine Mittelschule mit Schwerpunkt Kunst und Gestaltung. Als Scheidungskind lebt sie mit ihrer Mutter in der westchinesischen Stadt Chengdu. Sehr realistisch erfährt man von seelischen Nöten und Sorgen: erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, erste Liebe und Liebeskummer, die Sprachlosigkeit zwischen Heranwachsenden und ihren Eltern. Es werden auch schwierige Themen angepackt wie der enorme Schuldruck und Prüfungsstress.“ [Klappentext, gekürzt.]

„China in den 90er Jahren: Lin Xiaolu besucht eine Mittelschule mit Schwerpunkt Kunst und Gestaltung. Als Scheidungskind lebt sie mit ihrer Mutter in der westchinesischen Stadt Chengdu. Sehr realistisch erfährt man von seelischen Nöten und Sorgen: erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, erste Liebe und Liebeskummer, die Sprachlosigkeit zwischen Heranwachsenden und ihren Eltern. Es werden auch schwierige Themen angepackt wie der enorme Schuldruck und Prüfungsstress.“ [Klappentext, gekürzt.]