|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

|

|

||

|

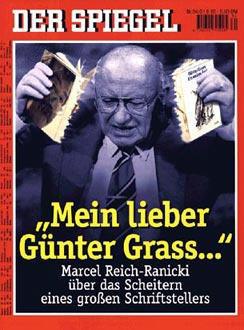

Jörg Sundermeier, Chef des Verbrecher-Verlags, sorgte mit seinem Interview im 'buchmarkt' vom 25.01. für einiges Aufsehen. In einer Art heiligem Zorn beklagte er den Niedergang der Literaturkritik. Im Teaser zum Interview wird auf ein Kolloquium über Literaturkritik am 30.01. in Mainz hingewiesen. Dabei lohnt ein Blick auf die Vortragenden; unter anderen wirken mit: Sandra Kegel, Uwe Wittstock und Hubert Winkels. Drei Kritiker, die mehr als nur eingebunden sind in genau den Betrieb, den es kritisch zu hinterfragen gilt. Rainer Moritz, der das Kolloquium moderierte, versuchte auch sogleich Sundermeiers Einwände zu relativieren, (bezeichnenderweise ist der ndr nicht in der Lage zwischen den beiden Branchenmagazinen 'Buchreport' und 'Buchmarkt' zu unterscheiden, a.d.R.) in dem er zwar einige Probleme einräumte, aber das Gesamturteil dann doch nicht bestätigen wollte. Nun ja, es ist verständlich, dass der Hang zur Selbstreflexion nicht sehr ausgeprägt ist. Exemplarisch sei hier Sandra Kegels Kurztext zu ihrem Vortrag angeführt, um die Reflexionstiefe der Kritikergilde insgesamt aufzuzeigen. Sie schreibt: »Dass wir uns in einem kulturellen Sinkflug befinden, ist immer häufiger zu hören, der Niedergang des bürgerlichen Feuilletons wird allenthalben beklagt, insbesondere bei der Königsdisziplin Literaturkritik. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.« Man wundert sich: Feuilleton und Literaturkritik haben keine Probleme? Weshalb dann das Kolloquium? Aber gemach, so ist es nicht gemeint: »Gerade in unseren Zeiten wird die fundierte Kritik eminent wichtig«, so Kegel fast schon fürsorglich. Dennoch eine Diagnose, der man nur zustimmen kann. Insbesondere das Wort »fundiert« ist hier entscheidend. Aber was bedeutet dies nun für die aktuelle, zeitgenössische Literaturkritik? Daß man von nun an ausgiebiger und detailreicher Texte analysieren möchte? Weit gefehlt. Kegel hat die Schwachstellen selbstredend nicht in den eigenen Reihen gefunden. Stattdessen muss wieder einmal das Internet als Sündenbock herhalten. »Fundierte« Kritik, d. h. für Kegel die Kritik im Feuilleton, sei deshalb wichtig,«[w]eil sie im Endlosgeplapper des Internet Orientierung bietet, historisches Gedächtnis und Vertiefung.« Damit wird deutlich, dass es im Kolloquium darum ging, die aktuell praktizierte Literaturkritik gegenüber dem »bösen« Internet zu schützen. Aber wie steht es eigentlich um eine Kritik, die einer solchen Errettung bedarf? Wozu lesen, wenn es Waschzettel und Interviews gibt? Kegel variiert hier nur die Mangold-Doktrin von der »Selektionsautorität« des Feuilletons (welches sprachliche Feingefühl), welches im Dschungel der Bücherwelt auszuwählen habe. Im Journalismus nennt man das «gatekeeper«, Kafka-Leser nennen es »Türhüter«. Der Leser fragt sich nun, wo sie denn ist, jene versprochene »fundierte« und vertiefende Literaturkritik? Denn tatsächlich treffen Sundermeiers Aussagen fast alle ins Schwarze. Häufig wird nur noch quergelesen. Da die Bücher zumeist Neuerscheinungen sind, fallen den potentiellen Lesern die zuweilen hanebüchenen Fehler der Rezensenten nicht auf, weil sie das Buch eben noch nicht kennen. Im Betrieb gilt dieses Querlesen längst als Lappalie. Doch selbst wenn man Autoren auf diese Problematik anspricht, zucken sie fast immer nachsichtig die Achseln. Ihnen ist eine fehlerhafte Besprechung ihres Buches lieber als gar keine Rezension. Wobei es dabei primär nicht um eine Steigerung des Buchverkaufs geht. Der Zweck von Rezensionen im Feuilleton liegt fast nur noch darin, dem Schreibenden eine Präsenz im Literaturbetrieb zu verschaffen. So werben größere Verlage Autoren von gut besprochenen Erstlingen gerne ab. Die Rezension schafft eine Bühne, ein Sprungbrett. Wen interessiert es da schon, dass sie oft genug auf falschen Nacherzählungen aufbaut? Sundermeier bemerkt in dem Interview, dass es kaum noch Leserbriefe zu Fehlern in Feuilleton-Artikeln gebe. Ich bezweifle dies, denn zum einen drucken Zeitungen solche als lästig eingestuften »Besserwisser«-Briefe kaum noch ab. Und auf der Online-Seite werden sie (insbesondere was die FAZ und die ZEIT angeht) zensiert, d.h. meist nicht freigeschaltet oder gleich wieder gelöscht. The show must go on. Wie viele andere Kritiker der Kritik so hat auch Sundermeier die Literaturblogs und –webseiten vergessen bzw. schreibt dazu in einem Beitrag auf Glanz und Elend ziemlich lapidar: »Und der Blogger braucht Klicks und muss daher regelmäßig liefern.« Die Idee, dass der Blogger gar nichts «muss« und sich sehr wohl dem Druck der Lieferung verweigern kann, scheint ihm abwegig zu sein. Damit wird indirekt dieser atemlosen und stümperhaften Rezensionsrallye der Feuilletons noch das Wort geredet. Sundermeier klagt weiterhin die Beliebigkeit der Kriterien in der zeitgenössischen Literaturkritik an. Auch dieser Einwand ist berechtigt und täglich zu beobachten. Die Crux ist, dass bevorzugt nur noch Geschmacksurteile abgegeben werden. Dieses Vorgehen hat einen großen Vorteil: Geschmacksurteile können nicht angezweifelt werden. Wenn mir Austern nicht schmecken, entzieht sich dies jeglicher Begründung – und auch Rechtfertigung. Geschmacksurteile immunisieren gegen Kritik anderer. Fast ist man geneigt, den »Gefällt mir«-Daumen als eine Erfindung der deutschen Literaturkritik zu sehen. Sie ist eng mit Marcel Reich-Ranicki verbunden, der in seinem pseudointellektuellen Fernseh-Quartett von einen »Fall« zum anderen ging und über jeder Auseinandersetzung die simple Frage schwebte: »Taugt das Buch etwas oder nicht?« Mit Literaturkritik hatte das nichts mehr zu tun. Bevorzugt: außerliterarische Bezüge Zu

oft wird von der zeitgenössischen Kritik auf ein literarisches Urteil

verzichtet, welches die Kriterien des Kritikers deutlich machte. Vermutlich weil

man glaubt, den potentiellen Leser damit abzuschrecken. Oder weil es

zeitaufwändig ist. Die dritte Möglichkeit wäre, dass man nicht mehr über das

geeignete Instrumentarium für eine reelle literarische Kritik verfügt. Das Elend hat einen Namen: Literaturjournalismus Wie das Kritikerwesen sich selber sieht, kann man bei Uwe Wittstock, der für das Nachrichtenmagazin »Focus« arbeitet, mit verblüffender Offenheit in seinem Vortext zum Mainzer Kolloquium nachlesen. Da schreibt er von »journalistischen Unverträglichkeiten«, die es notwendig machten, dem Leser durch »Interviews, Porträts, inhaltlich-erzählerische Annäherungen an die Stoffe« eine Art Schwellenangst zu nehmen. »Die Herausforderung für den Journalisten ist es, die im engeren Sinne literaturkritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Buch dabei nicht aus dem Auge zu verlieren.« Unbedarft hat Wittstock hier das ausgesprochen, was ich für das zentrale Problem halte: Das Wort »Journalist«. Das, was er hier beschreibt und inzwischen fast Standard in allen Feuilletons auch der großen überregionalen Zeitungen ist (inklusive Radio und Fernsehen), ist keine Literaturkritik mehr, sondern tendiert immer mehr zum Literaturjournalismus. Ich

plädiere für die eindeutige Unterscheidung zwischen »Literaturkritik« und

»Literaturjournalismus«. Demnach ist Literaturkritik der meist etwas

umfangreiche Versuch, nicht nur den Inhalt eines Buches wiederzugeben, sondern

darüber hinaus formale und ästhetische Komponenten zu einer literarischen

Bewertung heranzuziehen. Literaturkritik steht – das unterscheidet sie

beispielsweise von der großen Schwester, der Literaturwissenschaft – unter dem

unmittelbaren Eindruck der Lektüre des Buches. Sie situiert das jeweilige Buch

im Kontext literarischer Genres und vermeidet falsche weil voreilige

Superlative. Gleichzeitig vergleicht sie nicht Äpfel mit Birnen, nur weil beides

Obst ist. Literaturjournalismus hingegen reduziert die Komplexität, bilanziert voreilig in Schubladen, druckt leicht zitierbare Etiketten. Literaturkritik ihrerseits öffnet den Text, findet Allegorien, engt jedoch den potentiellen Leser nicht ein, sondern erzeugt Neugier. Literaturjournalismus ist paternalistisch und postuliert Urteile, Literaturkritik begründet sie. Literaturjournalismus ist getrieben und unterliegt den kommerziellen Gesetzen von Verlagsprogrammen und deren Zyklen. Literaturkritik hat Zeit und verlangt Zeit. Literaturjournalisten haben Freunde, Literaturkritiker Kollegen. Der Unterschied zwischen Literaturkritik und Literaturjournalismus ist vergleichbar mit der Differenz zwischen Kabarett und Comedy, selbstgemachtem Eintopf und Dosensuppe. Literaturjournalismus ist nicht per se schlecht, aber wenn er sich als Literaturkritik ausgibt, macht er sich der Hochstapelei schuldig. Die vorauseilende Unterforderung des Publikums durch den Literaturjournalismus ist eine veritable Beleidigung durch diejenigen, die sich als Türhüter des Literaturbetriebs sehen, sich aber allzu oft als Steigbügelhalter für Marketingkampagnen hergeben. Das Netz als Chance In einem Punkt widerspreche ich Jörg Sundermeier. Er schreibt, die Literaturkritik »habe Möglichkeit, die Gegenwartsliteratur zu beeinflussen«. Dies wäre fatal. Die Kritik hat nicht Ratschläge zu verteilen, Empfehlungen auszusprechen oder sich in die Texte einzumischen. Literatur ist kein Wunschkonzert, auch wenn das Gesinnungsschreibertum des Journalismus dies suggeriert. Es gibt keine didaktische oder pädagogische Pflicht, die von der Literatur zu erfüllen ist. Würde Literatur aus Elke Heidenreichs Empfehlungen bestehen, wäre sie keine mehr. Wenn schon Sundermeiers Befund, die Literaturkritik schaffe sich selber ab, stimmt, dann sollte man wenigstens darauf achten, dass sich die Literatur nicht auch noch abschafft und potentiellen sogenannten Rezensenten nach dem Mund schreibt. Eine

mögliche Chance für die seriöse Literaturkritik kann im Internet liegen. Hier

gibt es Platz und auch die Möglichkeit, in Muße Texte zu verfassen. Das, was

gemeinhin Onlinejournalismus genannt wird, ist nur eine Variante, das Netz zu

verwenden – nämlich als hektischer Live-Ticker mit seelen- wie geistlosen

Aktualitätsschilderungen, die nicht selten eine Haltbarkeit von Minuten

besitzen. Artikel online seit 01.02.15 |

|||

|

|

|||

Literaturkritik

versus Literaturjournalismus

Literaturkritik

versus Literaturjournalismus