|

Glanz@Elend |

Biographien & Belletristik |

|

|

|

Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |

|||

|

|

Fahrtenbücher

eines Kapitäns

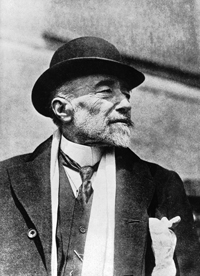

zur See und zur Seele Es könnten vier Aspekte seines Lebens und seines Werks sein, die zur Konjunktur der Conrad-Biographik beitragen: Sein familiärer Hintergrund als Kind polnischer Freiheitskämpfer, dessen Eltern an den Folgen der russischen Verbannung früh starben. Sein Leben als Seeman, der ab dem 16.Lebensjahr seine Bildung nicht auf (Hoch-)Schulbänken erwarb, sondern sich vom Schiffsjungen zum Kapitän hocharbeitete und in den Weiten des Kolonialimperiums der Handelsmarine diente. Zudem vielleicht seine Freundschaften mit Autoren wie André Gide, Henry James, Ford Maddox Ford und John Galsworthy. Wobei besonders die zu Galsworthy noch zu Seemannszeiten geschlossen wurde und lebenslänglich eine enge Bindung blieb. Vor allem aber dürften die Charaktere seiner literarischen Protagonisten und das moralisch-metaphysische Universum seiner Erzählungen das Interesse am Menschen hinter den Texten befeuert haben: Einsame Männer, meist an abgeschnittenen Orten (insbesondere auf Schiffen), müssen sich elementaren Herausforderungen physischer und moralischer Art stellen.

Daß Conrads Leben und

Texte im Zeichen der kulturellen Konflikte und Vermischungen des

kolonialistischen Zeitalters stehen, hat das Interesse an diesem Autor im

Zuge der postkolonialistischen Wende der Kulturwissenschaften nochmals

verstärkt. Wurde Joseph Conrad von modernistischen Autoren wie André Gide,

Thomas Mann, Borges und Philip Roth wegen seiner raffinierten literarischen

Erzähltechniken bewundert, so steht er nun im Zentrum des Interesses (etwa

Edward Saids) als der Autor hochgradig ambivalenter Darstellungen der

kolonialen Gewalt. Zum 150 Geburtstag Conrads am 3.12.2007 erschienen nun zwei ganz gegensätzlich konzipierte neue Biographien. Jedes literarische Portrait und jede Biographie komponiert eine Lebensgeschichte mittels zweier komplementärer rhetorischer Mittel. Ergänzend zum Modus der (potentiell unendlichen) Aufzählung einzelner Ereignisse in Leben oder auch Werk der Persönlichkeit arbeitet die Biographik notwendig auch mit Mitteln der Verdichtung, der metaphorischen oder metonymischen Kondensierung, durch die das Wesen der Person fixiert werden soll. Während die Enumeration der täglichen oder monatlichen Beschäftigungen und Begebenheiten eines Lebens einer filmischen Ablauflogik des ‚und dann und dann und dann’ gehorcht, ähnelt die (immer gewagte und potentiell gewaltsam essenzialisierende) verdichtende Wesensschau eher der Schnappschuß-Logik eine photographischen Portraits, in dem die unendliche Bewegtheit der Lebensvollzüge still gestellt wird.

Der Leipziger

Anglistik Professor Elmar Schenkel, der auch schon als Romancier in

Erscheinung getreten ist, wagt mit seiner stärker essayistischen, durchaus

a-chronologisch nach Themenkreisen gegliederten Biographie einiges mehr. Und

er gewinnt. Durch die kluge Auswahl seiner als Sonden in Leben und Werk

fungierenden Stichworte bietet Schenkel das prägnantere Bild des Autors und

offeriert zudem (bei etwa einem Drittel weniger an Umfang) erhellende

Analysen zu einigen Werken Conrads und zu deren Wirkungsgeschichte in Polen,

Frankreich und Deutschland. Beide Conrad-Biographen stehen, wie sie in ihren

Vorworten und in ihren nützlichen Auswahlbiographien freimütig einräumen,

als Forscher der ‚vierten Generation’ (so Stapes treffliche Formulierung)

auf den Schultern von Riesen: insbesondere von Zdislaw Najder, der die

polnischen Familienhintergründe erforschte und von Norman Sherry, der

Conrads östliche und westliche Reisewege aufarbeitete. John Stape hat durch

seine Entdeckung einiger entfernter Verwandter Conrads oder seines Umfelds

und durch die Aufarbeitung der erst seit den 1980er Jahren komplett

zugängliche Korrespondenz wohl noch ein paar kleine neue Faktenbrösel

eruiert. Obwohl sich Conrad dezidiert als englischer Autor betrachtete – die englische Staatsbürgerschaft erlangte er schon 1886 – und leicht allergisch auf die Vereinahmungsversuche seiner seit etwa 1910 international prominenten Person durch polnische Nationalisten reagierte, ist seine Herkunft als Sohn polnischer Edelleute prägend gewesen. Conrads Vater, Apollo Korzeniowski, war Schriftsteller, Übersetzer von Shakespeare und Hugo; und er war ein politischer Aktivist. Als polnischer Nationalist wurde er nach achtmonatiger Haft von den russischen Machthabern samt Frau und Sohn erst nach Perm im Ural verbannt, dann ins nur etwas mildere Wologda, 500km östlich von Moskau. Conrads Mutter starb früh in der Verbannung, der Vater an deren Folgen. Mit 11 war Conrad Vollwaise, betreut wurde er nun von einem hilfreichen Bruder seiner Mutter. Mit 16 reist der junge Korzeniowski mit dem Zug nach Marseille und wird Seeman. Er fährt als Matrose mehrfach in die Karibik und entdeckt sich und das wilde Leben der Hafenstädte bei Aufenthalten in Marseille. Zeitlebens wird er eine große Affinität zu Frankreich fühlen, dessen Sprache er schon lange vor der englischen beherrschte. Nach einigen Fahrten auf französischen Schiffen wechselt Conrad wegen Schwierigkeiten mit seinem Aufenthaltsstatus als Pole zur englischen Handelsmarine. Er beginnt während der Liegezeiten in diversen Häfen, gewissermaßen heimlich, mit seinem ersten Roman‚ Almayers Wahn’.

Conrad wechselt seinen

Beruf vom Seeman zum Dichter, (ohne daß er dabei einem bewußten Plan gefolgt

sein mag) genau in dem historischen Moment, als die Schifffahrtsbranche

wegen der Motorisierung zunehmend rationalisiert wird, was die Jobsuche

schwieriger macht – während der Buch- und Zeitschriftenmarkt aufgrund immer

breiterer, neuer Leserschichten expandiert. Nach der Hochzeit mit Jessie

George, einer aus einfachen Verhältnissen stammenden Angestellten in einer

Schreibmaschinenfirma, reisen die beiden für 6 Monate in die Bretagne.

Während der Flitterwochen und zugleich als sidekick während der

Schreibhemmungen an seinem Romanprojekt ‚Die Rettung’, das ihn von 1899 bis

1919 immer wieder beschäftigen und quälen wird, schreibt der nun zum

Berufschriftsteller gewordene Ex-Kapitän die Kurzgeschichte ‚Die Idioten’.

Es ist dies, wie Stape formuliert, „die Tragödie eine Frau, die von ihrem

brutalen Ehemann zum Sex – und zur Geburt einer Horde geistig behinderter

Kinder – gezwungen wird. Ihr einziger Ausweg aus dieser Hölle besteht darin,

ihn zu erstechen und sich dann selbst zu töten. Der vermutlich düstersten

Geschichte, die jemand während der Flitterwochen geschrieben hat, wurde

prophezeit, sie werde ‚allen künftigen psychoanalytischen Interpreten

Conrads großen Spaß bereiten’.“ Um 1920 war der Autor zu einer strahlenden öffentlichen Figur geworden. Doch hinderten ihn seine hohen Einnahmen nicht, durch noch höhere Ausgaben für die Familie und das üppige Personal (von Köchen, Gärtner, Privatlehrer und Chauffeur) auf seinem teuer gemieteten Haus ‚Oswalds’, immer wieder in Finanzschwierigkeiten zu geraten, aus denen ihm Freunde oder sein Agent Pinker heraushalfen. Angetragene Ehrendoktorwürden und Leseeinladungen erreichten ihn nun in hoher Zahl. Freilich lehnte er diese meist ab, nicht zuletzt wegen einer für diesen Sprachmeister erstaunlichen Unsicherheit im gesprochenen Englisch, das zeitlebens mit starkem Akzent behaftet blieb. Auch als Autofahrer war der Exkapitän Conrad, der stets ohne Straßenkarte reiste und selbstverständlich in seemännischer Terminologie von den Orientierungsnöten zu Lande sprach, nach Aussage seines später im Automobilhandel tätigen Sohnes, eher minder begabt. Der leidenschaftliche Automobilist liebte hohe Geschwindigkeiten seines mit 12 PS stattlich motorisierten Cadillacs. Doch fuhr er den Wagen häufig in den Graben und provozierte etliche Beinaheunfälle. Der kühle Biograph Stape zeigt sich überraschend streng gegenüber dem Objekt seiner materialreichen Darstellung, wenn er am Ende Conrads literaturgeschichtlichen Rang kritisch fixiert: „Conrad ist unbestritten ein bedeutender Schriftsteller, weil er die Sichtweise seiner Generation und der Nachwelt verändert und geprägt hat. Im Ganzen betrachtet ist er aber vermutlich kein ganz >großer< Romanschriftsteller, da ihm – ganz knapp – die eisige Perfektion eines Stendhal oder Flaubert abgeht, worin er Tolstoi oder Dostojewski ähnelt. Sein Stil, geschmeidig und verführerisch und mit Kadenzen, die aus seinem mehrsprachigen Erbe geformt und dem Englischen einen neuen Ton abgewannen, wird zuweilen manieriert (die erwähnte >Darbietung auf der Conradorgel<) oder, schlimmer, ungenau, wenn er grammatische Feinheiten und Idiome nicht ganz in den Griff bekommt. Vom Aufbau neigen selbst seine besten Werke dazu, zum Ende hin auszufasern“. Nützlicher als diese stilkritische Hierarchisierung Stapes (die im übrigen gänzlich absieht von der wirkmächtigen diskursiven Rolle, die Conrad als Dichter kolonialer Ambivalenzen fürs 20. Jahrhundert doch fraglos innehat) sind die Anhänge seiner Biographie. Hier findet man Karten der politischen Verhältnisse um Polen und kartographische Darstellungen der kolonialen Regionen, die Conrad als Menschen und Schriftsteller wohl ähnlich nachhaltig prägten, wie er, als bild- und sprachmächtiger Autor, die Vorstellungen dieser Regionen für spätere Generationen formte. Permanente Irritationen lösen allerdings Stapes Umrechnungen der damaligen Geldbeträge in heutige Pfund aus. Zwar begründet der Biograph im Anhang gründlich, nach welchen Inflationsraten und Steigerungen des Volkseinkommens über 100 Jahre er diese Umrechnungen vornimmt. Doch bleibt die Höhe der heutigen Summen befremdlich, etwa wenn ein einmaliges Rettungsstipendium der britischen Regierung über 500 Pfund von 1905 heutigen 190000 Pfund entspräche oder für einzelne Erzählungen Zeitschriftenhonorare von 30000 (heutigen) Pfund gezahlt werden. Wo gäbe es heute solch üppig dotierten Autorstipendien oder Honorare?

Unter der Überschrift ‚Fremde Zungen’ werden Conrads Beziehungen zur französischen und englischen Sprache, in der er schriftstellerischen Weltruhm erringen wird, analysiert. Aufschlußreiche Kapitel widmet Schenkel Conrads Liebe zu Frankreich, die von dessen Autoren und Lesern recht früh und eifrig erwidert wurde; sowie Conrads Rezeption in Polen, die ihren vielleicht bedeutendsten Niederschlag fand in der Conrad-Begeisterung des Pioniers der Ethnologie, Bronislaw Malinowski. Neben seinen anderen literaturkritischen Essays, die allesamt Autoren des 19. Jahrhunderts (von Maupassant über Daudet und France bis Henry James und Turgenjew) galten, schrieb Conrad 1923 einen Aufsatz ‚Proust als Schöpfer’, in dem Prousts exzessiv analytische Fähigkeiten als Beitrag zur kreativen Dichtung gefeiert werden. Der lakonisch knapp formulierende Seemannsautor hat somit überraschenderweise lobenden Anteil an der frühen Rezeptionsgeschichte des französischen Ästheten mit den berühmten Schachtelsätzen. Für ein deutsches Publikum aufschlußreich ist auch Schenkels Verzeichnis der ambivalenten Figuren von Deutschen im Werk Conrads, der zur deutschen Literatur der Gegenwart kaum eine Beziehung hatte und die deutschen Klassiker bestenfalls als vage Kindheitserinnerung gekannt haben mag. Die literarisch künstlerische Rezeption Conrads in Deuschland findet sich bei Männern wie Benn, Genazino, Buchheim und Wolfgang Niedecken von BAP. Brigitte Kronauer wird als ‚vielleicht loyalste und sensibelste’ Leserin, die Conrad in deutscher Sprache gefunden hat’, zur weiblichen Ausnahme in der Gefolgschaft dieses Männer-Autors. In ihrem Roman ‚Der berittene Bogenschütze’ ist der Protagonist ein Conrad-Forscher, der von dem Unbestimmten, Vieldeutigen und Desillusionierenden im Werk des großen Erzählers besessen ist. Zur deutschen Rezeption Conrads sind im übrigen 2005 und 2006 zwei akademische Studien erschienen. Deren eine, versehen mit einer CD-Rom, die über 1000 Publikationen zu Conrad versammelt, ist als Forschungsprojekt von Frank Förster an Schenkels Leipziger Lehrstuhl entstanden. Im zentralen Kapitel ‚Weiße Finsternis’ berührt der essayistische Biograph geschickt kondensierte Fakten der Kolonialgeschichte. Und er erklärt Conrads raffinierte Erzähltechnik in ‚Herz der Finsternis’, durch die die genialische Monströsität des Europäers Kurtz überspielt wird in die moralische Verschlingung des Erzählers und des europäischen Lesers: „Nicht wie Rimbaud sagt er, ich ist ein anderer, sondern: der andere ist ein Ich, ich bin der andere. Kurtz ist Conrad, bin ich, bist du.“ Auf einem weiteren Dutzend Seiten werden die literarischen und politischen Nachwirkungen von ‚Herz der Finsternis’ skizziert, die bis zu Francis Coppolas ‚Apokalypse Now’ reichen, wo die verheerende Begegnung der vermeintlich Zivilisierten mit den vermeintlich Wilden in den Vietnamkrieg verlegt wurde. Schenkel bemüht sich um eine Korrektur des negativen Bildes der Gattin Conrads, die in vielen früheren Biographien sehr schlecht wegkam – wohl nicht zuletzt, weil die Biographen die Schriften der Witwe über ihren Mann als unleidliche Konkurrenz wahrnahmen. Nüchterne Erwägungen über die heiklen Transferprozesse zwischen Einbildungskraft, Leben und Werk vollzieht Schenkel angesichts eines bestimmten Typs von Frau. Die femme fatale materialisiert sich bei Conrad (wie übrigens bei zahllosen anderen Autoren der Jahrhundertwende) erst fiktional in einem frühen Roman, dann trat sie als Amerikanerin Jane Anderson, die später Propagandistin der Faschisten wurde, 1916 in Conrads Leben. Schließlich findet diese sich weitere 15 Jahre später zu literarischer Unsterblichkeit geformt wieder (zumindest spurenhaft und anteilig) als Arlette in den Dichtungen ‚Der Freibeuter’ und als Doña Rita in ‚Der goldene Pfeil’. Befremdlich an Schenkels insgesamt angenehm lesbaren, nur gelegentlich blumig formulierten Buch ist das wiederholte, zusammenfassende Zitieren aus Briefen, das ohne Anführungszeichen Briefpassagen in einer Art style indirect libre kondensiert. Dies führt die willkommene Technik des Verdichtens und Dramatisierens, die Schenkels biographischen Versuch auszeichnet, dann vielleicht doch etwas weit. Lieber wüßte man doch genau, was und mit welchen Worten Conrad hier schrieb, und wo wir wieder der Stimme seines Biographen lauschen. Auch der wichtigen Frage der Leserbindung und der Rezeptionshaltung, die Conrads Werke provozierten, stellt sich der deutsche Conrad-Experte, wenn er die Obsession für biographistische Schlüsse(l) kommentiert: „Kein Roman Conrads hat wie Lord Jim zu solchen Suchaktionen Anlaß gegeben, und man fragt sich, wieso eigentlich? Welche Rolle spielt es, ob es einen wahren Lord Jim gegeben hat oder aus welchen realen Personen sich die Fiktion zusammensetzt? Warum dieses endlose Puzzlespiel mit all den Williams und Wallaces, den Lingards, den Toms und Jims? Vielleicht ist es dies: mit keiner anderen Figur Conrads kann man sich so identifizieren wie mit Jim. Marlowe bleibt zu sehr im Schatten, Kurtz ist zu dämonisch, Nostromo zu sehr Meister seines Metiers, Winnie Verloc zu melodramatisch, Heyst zu philosophisch distanziert, Razumov zu russisch und all die anderen Seebären zu seebärenhaft. Die Identifikation mit Jim heißt aber auch Identifikation mit Schuld und Scham.“ Womit wir wieder bei der Frage nach den Anziehungskräften wären, die Conrads Werke wie sein Leben auf eine heutige Leserschaft (und Biographenschar) ausübt.

Joseph Conrads

Protagonisten sind meist so integre wie isolierte Kämpfer für hehre Ideale,

die den widrigen Realitäten freilich selten standhalten. Ihr heroisches,

stoisches und einsames Scheitern lädt besonders männliche Leser zur

Identifikation ein. Das ist vielleicht nicht zuletzt einer leicht

sentimentalen Erzählhaltung der Erinnerung an vergangene erlebnisreiche

Zeiten geschuldet, wie sie nicht nur Novellen wie ‚Jugend’ oder ‚Das Ende

des Lieds’ kennzeichnen, sondern auch Conrads Erinnerungsbuch ‚Im Spiegel

der See’. Idealismus und Pessimismus werden von Conrad mittels einer oft nur

ganz leicht ironisch eingefärbten Standpunkttechnik und durch seinen

lakonischen Erzählton kunstvoll amalgamiert. Conrads durch vielerlei Erzähltricks meist spannend dargebotene Erzählungen feiern die imperialistische Religion der Kraft selten ungebrochen. Seine Darstellung elementarer Gefühle und der Hang zum Kult ums primitive Leben, welche die Situationen auf See mit sich bringen, machten Conrad zu einem Existenzialisten avant la lettre. Die Condition humaine verdüstert sich im Werk dieses Spätviktorianers und nähert sich der Moral des Camusschen’ Sisyphos, der seine vergeblichen Mühen tapfer, ja glücklich erträgt.

Stapes etwas additiv

langatmiges Buch bietet das Archiv der meisten wichtigen Fakten zu Conrads

Leben. Schenkels Essay-Biographie wirft erhellende Schlaglichter auf eine

Vielzahl der besonders interessanten Aspekte von Conrads Leben, Werk und

Wirkung. Alliés Neuübersetzung wiederum bietet gewissermaßen den Anfang des

Liedes und die eigentliche Essenz dieses Meistererzählers: seine Texte in

einer gelungenen Übertragung. Gerne hätte man freilich in diesem schön

gestalteten Buch des S. Fischer Verlags auch noch einige kurze Anmerkungen

des Übersetzers zu den Prinzipien seiner Übertragung gefunden und zur

Geschichte der Conrad-Verdeutschungen. Doch für solche Hinweise auf die

Übersetzungsgeschichte und Übersetzungskunst ist in einer Leseausgabe eines

Publikumsverlags offenbar leider noch kein Raum.

Bernd Blaschke |

John

Stape |

|

|

Glanz@Elend

|

|||

John Stapes

Conrad-Biographie ‚Im Spiegel der See’, die vom Mare-Buch Verlag im Jahr

ihres englischen Erscheinens sofort auf deutsch publiziert wurde, operiert

ungeheuer faktenreich und positivistisch nach dem aufzählenden Modus. Stape,

der gleichfalls als Herausgeber des ‚Cambridge Companion to Joseph Conrad’

fungierte, ist zweifellos einer der gründlichsten Kenner des Erfolgsautors.

Doch leider verschafft einem die materialreiche Nacherzählung der

Conradschen Vita so etwa im Monatstakt keine besonders einprägsamen oder gar

fesselnden Lek

John Stapes

Conrad-Biographie ‚Im Spiegel der See’, die vom Mare-Buch Verlag im Jahr

ihres englischen Erscheinens sofort auf deutsch publiziert wurde, operiert

ungeheuer faktenreich und positivistisch nach dem aufzählenden Modus. Stape,

der gleichfalls als Herausgeber des ‚Cambridge Companion to Joseph Conrad’

fungierte, ist zweifellos einer der gründlichsten Kenner des Erfolgsautors.

Doch leider verschafft einem die materialreiche Nacherzählung der

Conradschen Vita so etwa im Monatstakt keine besonders einprägsamen oder gar

fesselnden Lek Die

multiplen Pannen und der finale Untergang des Kohlentransportschiffs ‚Palestine’,

auf dem Conrad als 25jähriger mehr in Docks lag als tatsächlich auf der See

fuhr, waren Vorbild für die Ereignisse seiner Novelle ‚Jugend’. Obwohl der

Immigrant sich fortbildet und es schließlich bis zum Kapitänspatent bringt,

findet er auf den Schiffen meist nur Arbeit auf einer Stufe unter seiner

Qualifikation.

Die

multiplen Pannen und der finale Untergang des Kohlentransportschiffs ‚Palestine’,

auf dem Conrad als 25jähriger mehr in Docks lag als tatsächlich auf der See

fuhr, waren Vorbild für die Ereignisse seiner Novelle ‚Jugend’. Obwohl der

Immigrant sich fortbildet und es schließlich bis zum Kapitänspatent bringt,

findet er auf den Schiffen meist nur Arbeit auf einer Stufe unter seiner

Qualifikation.  1897 etabliert der

1857 geborene Conrad sich zunehmend als respektierter Autor. Er gewinnt die

Anerkennung etwa von Henry James und schreibt sein Vorwort zu ‚Der Nigger

von der >Narcissus<’, in dem sich seine berühmten wirkungsästhetischen

Aussagen finden: „euch kraft des geschriebenen Wortes hören, fühlen – und

vor allem sehen zu machen.“ Widersprüchliche Aussagen oder

Selbststilisierungen Conrads existieren über die Erfindung seiner berühmten

Erzählerfigur Marlow. In der Erzählung ‚Jugend’ taucht dieser später immer

wieder verwendete Erzähler 1898 erstmals auf. Diese Erzählung hat Conrad (je

nach Version ihrer Schöpfungslegende) entweder direkt in der Nacht nach der

Geburt seines ersten Sohnes Borys verfaßt, oder einen oder fünf Monate

später.

1897 etabliert der

1857 geborene Conrad sich zunehmend als respektierter Autor. Er gewinnt die

Anerkennung etwa von Henry James und schreibt sein Vorwort zu ‚Der Nigger

von der >Narcissus<’, in dem sich seine berühmten wirkungsästhetischen

Aussagen finden: „euch kraft des geschriebenen Wortes hören, fühlen – und

vor allem sehen zu machen.“ Widersprüchliche Aussagen oder

Selbststilisierungen Conrads existieren über die Erfindung seiner berühmten

Erzählerfigur Marlow. In der Erzählung ‚Jugend’ taucht dieser später immer

wieder verwendete Erzähler 1898 erstmals auf. Diese Erzählung hat Conrad (je

nach Version ihrer Schöpfungslegende) entweder direkt in der Nacht nach der

Geburt seines ersten Sohnes Borys verfaßt, oder einen oder fünf Monate

später.