|

Glanz@Elend |

Belletristik

-Reiseberichte |

|

|

|

Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |

|||

|

|

Georg Forsters

Weltreisebericht bestaunt und erklärt die Welt, Matthias Polityckis

Schelmenroman karikiert die selbstbezüglichen Sitten auf einem

Luxuskreuzfahrtschiff.

Reisebücher, Reiseberichte und Reiseromane gehören zu den populärsten Lektüren.

Sei es, daß man sich selbst auf eine Reise vorbereiten möchte, sei es, daß man

unterwegs die eigenen Eindrücke mit denen vormaliger Reisender vergleichen will

oder sei es, daß der Leser bequem zu Hause im Lehnstuhl an den Erlebnissen,

Eindrücken und Abenteuern anderer teilnehmen möchte, die aufgebrochen waren in

die Ferne: die Berichte von den Erfahrungen in entlegenen Ländern und mit

fremden Menschen bilden einen Grundstoff des Erzählens überhaupt.

Der geübte Humorist

verschafft sich solcherart die Lizenz zu allerlei komischen und phantastischen

Verfremdungen der Reiseerlebnisse. Denn sein Buch ist, trotz der Photos und

Daten zum Reiseverlauf, keineswegs das dokumentarische Reisetagebuch, das es

seiner äußeren Anlage nach zu sein vorgibt. Vielmehr bringt es in diesem

pseudodiaristischen Gewand den pikaresken Roman eines kleinen Mannes, der in der

Gesellschaft von echten Reichen und hochstaplerisch bankrotten falschen,

durchweg aber dekadenten Gestalten allerlei Intrigen, Rätsel und Verwirrungen zu

überstehen hat. Im Gegensatz zu Georg Forsters Reisebuch, in dem zahllose

präzise Beobachtungen über geographische Entdeckungen, fremdartige Pflanzen und

exotische Kulturen vorgetragen und mit wissenschaftlichen, philosophischen und

politischen Meditationen über die Varianten menschlicher

Gesellschaftsformationen angereichert werden, befassen sich die Reisenden auf

dem „Fünfsterneplus“-Luxusdampfer fast ausschließlich mit sich selbst. Die frappanten Kontraste zwischen dem weltoffenen, neugierigen Aufklärer von damals und der von Politycki mit feiner Ironie vorgeführten Borniertheit der heutigen Reisenden könnte man an einem ganzen Katalog von analogen Themen und Ereignissen demonstrieren: die arrogante Überheblichkeit der Touristen in der Begegnung mit den jeweiligen Eingeborenen steht im Gegensatz zu Forsters menschenfreundlichen Reflexionen über die Gastfreundschaft der meisten angetroffenen Inselbewohner, die sich oft sogar nach schlechten Erfahrungen mit europäischen Seefahrern erhalten hat. Dabei ist Forster, der schon vor seiner Reise den exotischen Reisetext des französischen Südsee-Erkunders Bougainvilles mit seiner Feier der dortigen erotischen Freizügigkeit übersetzte, keineswegs ein blinder Anhänger rousseauistischer Dogmen vom guten Wilden und der Dekadenz europäischer Zivilisation. Sein Spott über eine solche Verherrlichung des primitiven Lebens fällt ebenso sprachmächtig aus, wie seine sensiblen Klagen über die Verluste und Verwerfungen, die der Kontakt mit den Europäern (und mit ihren venerischen Krankheiten) für viele der Südsee-Bewohner hervorgerufen hat. Während die heutigen Kreuzfahrtpauschalisten sich über gebuchte und bezahlte und dann doch ausbleibende Delphine beschweren, entdeckte das Wissenschaftlerteam an Bord von Cooks Forschungsschiff ‚Resolution’ eine ganze Reihe unbekannter Pflanzen, Tiere und Fische, die auch schon einmal zu einer bedrohlichen Vergiftung der sie voreilig verspeisenden Offiziere und auch Forsters selbst führten. Auch auf dem modernen Luxus-Kreuzfahrtschiff fällt einmal der Strom für ein paar Stunden aus, müssen verstopfte Abflußrohre aufgebohrt und neu verschweißt werden, oder es macht eine der beiden Antriebsdüsen schlapp. Politycki, respektive sein kleinbürgerlicher Beobachter-Stuntman Fichtl, schildert die Funktionsweise eines solchen Riesenschiffes, das von seinen Dauergästen mit liebevollem Understatement als ‚unsere Hütte’ bezeichnet wird, gelegentlich sehr anschaulich und durchaus mit der Begeisterung eines kleinen Jungens für technisches Spielzeug. Doch welch ein Unterschied zu den existentiellen Dimensionen, die Cooks Planung und Durchführung seiner Dreijahresfahrt bedeuten. Schon in seiner instruktiven Einleitung erklärt der junge Forster, welchen Anforderungen an Robustheit, Manövrierbarkeit, Ladekapazität und einfache Reparierbarkeit ein solches Expeditionsschiff erfüllen muß. Die beiden Forsters kamen im übrigen ja überhaupt nur, sehr kurzfristig angeheuert, zu ihrem Einsatz an der Seite Cooks, weil dessen vormaliger, berühmter Forschungsbegleiter Banks luxuriöse Ansprüche an einen Umbau des Schiffes stellte, der dieses, wie Cook zurecht monierte, untauglich für die Hochseefahrt machte. Ergreifend lesen sich Forsters Berichte und Reflexionen über die Ängste, die man ausstehen muß, wenn das Schiff fernab jeder Zivilisation durch ungünstige Strömungen und Winde auf Felsküsten oder Riffe zugetrieben wird, und nur die in Beibooten ausgesetzten Matrosen in stundenlangen Ruderschichten versuchen können, das große Segelschiff vor einer Havarie zu bewahren. Schlagende Kontraste offerieren natürlich auch die Speisepläne der beiden Weltreisenden. Bei Forster erfährt man vom Labsal, das frisches Wasser, Kokosnüsse und ‚Brotfrüchte’ bedeuten, wenn man nach wochenlanger Schiffsnahrung aus Erbsensuppe, Schiffszwieback und moderigem Wasser endlich wieder an Land gehen kann. Für heutige Leser beinahe wie ein gastronomischer Running Gag wirkt Forsters immer wieder angestimmtes Loblied auf das Sauerkraut, das Cook als innovative Skorbut-Prophylaxe in sechzig Fässer mitführen ließ und das im Verbund mit Malzgetränken, Fleischextrakten und den wertvollen, nur in geringen Mengen mitgeführten Fruchtsaftkonzentraten zur insgesamt erstaunlich positiven Krankenbilanz dieser zweiten Cookschen Weltreise führte. Forsters Empathievermögen erweist ihn nicht nur als einen hochreflektierten, aufgeklärten Rationalisten, sondern auch als Zeit- und Sprachgenossen des Zeitalters der Empfindsamkeit. Er rührt seine Leser nicht nur mit der Schilderung der Gefühle, die das Verschwinden des zweiten Expeditionsschiffes und die einsame Weiterfahrt in unwirtlichen Breiten bei Cooks Mannschaft auslöst, sondern auch mit großem Einfühlungsvermögen in die Lebenssituation der ‚Wilden’, von denen einige wenige ja auch auf dem Schiff anheuern und für kürzere oder längere Passagen mit den europäischen Seefahrern gemeinsam leben.

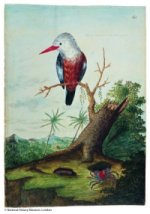

Seine Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit beweist der frühe Forschungsreisende nicht nur im Medium der Schrift, sondern auch in den etwa 300 botanischen und 270 zoologischen Zeichnungen, die er auf der Reise anfertigte. Diese im Natural History Museum in London aufbewahrten Skizzen und Aquarelle werden nun erstmals in ihren schönsten, von Frank Vorpahl ausgewählten Exemplaren der Reiseschrift, für die sie ursprünglich gedacht waren, auch tatsächlich in einer Publikation beigegeben. In seiner eigenen Veröffentlichung durfte Forster diese wunderbaren Illustrationen nicht verwenden und mußte sich mit zwölf Kupfertafeln zu Waffen, Werkzeugen und Schmuck der Südseebewohner begnügen (auch diese finden sich nun im Anhang der großen Ausgabe der Anderen Bibliothek wieder). Auch in Polityckis pikareskem Tagebuchroman sind 180 Photos den täglich auf eineinhalb Seiten abgezirkelten Notaten beigegeben. Diese zeigen allerdings – beinahe jeglichen exotischen Fremdheitsappeal konterkarierend – meist nur Hafenanlagen, Wolken, Meeresoberfläche oder was sich sonst allmorgendlich als erstes dem Objektiv des Touristen vor die Linse stellte. Ironisch gebrochen wird diese minimalistisch maschinenhafte Eindrucksverweigerung nur, wenn gelegentlich Photos eingeschoben werden, die das innere Auge Fichtls morgens (aus der Erinnerung) imaginiert: etwa ein Erinnerung an das Taj Mahal, das tags zuvor mit einigem Reiseaufwand besichtigt wurde. Georg Forsters ‚Reise um die Welt’ ist als Klassiker und Wegbereiter der modernen Reiseliteratur ein Muß für jeden historisch interessierten Leser oder Fernreisenden. Die edle Neuausgabe besticht durch das schöne Papier, durch Forsters präzise Zeichnungen und durch die informativen Vor- und Nachwörter. Sie stellt mit ihrem elegant schimmernden blaugrünen Leineneinband und den in grün gedruckten Anmerkungen im Buchinneren ein schmuckes Buch für den Coffetable und den heimischen Lesesessel dar. Als Reisebegleiter ist dieses großformatige, mehrere Kilo schwere Buch weniger geeignet. Hierfür behält die Ausgabe von Forsters Reise als Insel Taschenbuch weiterhin ihre Gültigkeit. Beide Ausgaben folgen im übrigen dem von Georg Steiner 1966 im Auftrag der Akademie der Wissenschaften der DDR besorgten Text (und den hilfreichen, knappen Anmerkungen) der historisch kritischen Werkausgabe Forsters. Das Werk des engagierten Befürworters der französischen Revolution und ihrer deutschen Dependance in der Mainzer Republik wurde nämlich in der DDR höher geschätzt als in der BRD. Das sollte nun spätestens mit der neuen Prachtausgabe anders werden. Die Andere Bibliothek unter ihren neuen Herausgebern Klaus Harpprecht und Michael Naumann versteht Forsters Opus Magnum wohl auch als Folgeprodukte ihrer Buchmarkterfolge mit den Reisebüchern Alexander von Humboldts, die von Ottmar Ette und Oliver Lubrich ausgegraben und von Hans Magnus Enzensberger als Marktschreier zu erstaunlichen Auflagenhöhen gepusht wurden. Matthias Polityckis Buch sei jedem Kreuzfahrttouristen ans Herz gelegt, der über das Vermögen der Selbstironie verfügt und sich jenseits bloßen Wellness-Eskapismus’ ein wenig für den Mikrokosmos der Luxusschifferei und die Auswüchse dieser mondänen Weltfluchten interessiert. Die Anlage des Buches mit seiner täglichen Doppelseite ist etwas repetitiv, manche seiner Running Gags über vermeintliche Kielschweine, amouröse Begehrlichkeiten oder bankrotte Mitreisende ebenso. Es ist gewiß nicht das stärkste Buch des großen Stilisten und Humoristen Politycki, der übrigens auch in seinem Kuba-Roman «Der Herr der Hörner« die Vermischung kurioser Fakten und phantastischer Überhöhungen betrieb und sich zudem schon mit dem Reportagen-Band »Das Schweigen am anderen Ende des Rüssels« als ein pointensicherer und beobachtungsstarker Reiseautor profilierte.

Die Hauptaufgabe von

Reiseberichten, das Lesepublikum zu unterhalten und zu belehren, erfüllen beide

hier angezeigten Bücher in hohem Maße. Der offene, scharfsinnige und weitgehend

vorurteilslose Blick des Aufklärers Georg Forster auf die natürlichen und

sozialen Umstände der fernen Zivilisationen bietet freilich auch 230 Jahre nach

seinem Erscheinen noch mehr an lehrreichen Einsichten in die Möglichkeiten und

die Vielfalt menschlicher Daseinsweisen als der lustige Luxusroman des

zeitgenössischen Schiffsschreibers. Letztlich erscheinen die weit über 1000 Tage

und nahezu Tausend Seiten der Forsterschen Expedition dem Leser kurzweiliger als

die auf gut 360 Seiten präsentierten 180 Seetage Polityckis. Beide aber

demonstrieren, daß es keineswegs die Ereignisse der Reise alleine sind, die ein

lesenswertes Fahrtenbuch ausmachen: hier zählt mehr noch die Sprachkunst, mit

der Eindrücke, Fakten und Reflexionen gestaltet werden. Während Georg Forster

sich einst als Virtuose im gelenkigen Wechselspiel von wissenschaftlicher

Beobachtung, politischer wie philosophischer Reflexion und moralischer

Sensibilität auszeichnete, erweist sich Matthias Politycki nun als ein tüchtiger

Weber von High Society Seemannsgarn. Bernd Blaschke |

Georg Forster |

|

|

Glanz@Elend

|

|||

Stilisten auf großer Fahrt

Stilisten auf großer Fahrt

Unser Zeitgenosse

Politycki hingegen wählte für die Darstellung seiner Reiseerfahrungen einen

fiktionalen Rahmen. Nicht er selbst – der er als Schiffsschreiber offenbar keine

weiteren Verpflichtungen zu absolvieren hatte, als während der 180 Tage 13

Lesungen anzubieten für die Etappen- oder Dauergäste – nicht er selbst also

tritt als Berichterstatter auf, sondern ein oberpfälzischer Finanzbeamter Namens

Fichtl, der die Reise als Stellvertreter und Reporter für seine

Lotto-Tipgemeinschaft absolviert. Diese hatte sich einst vorgenommen, den

ersehnten Hauptgewinn bei einer Weltreise abzufeiern; da der Treffer nicht für

alle reichte, macht sich der kleinbürgerliche Fichtl, ausgestattet mit einem

„Aldi-Smoking“ und einer Reihe abstruser Motivkrawatten auf die Reise. Die

markante Unsicherheit und Unangemessenheit seines Habitus bescheren ihm in der

Millionärswelt der Reisegesellschaft den Gerüchte-Ruhm, „ein ganz Großer“ zu

sein, der sich um die übliche Etikette und Garderobe erst gar nicht mehr zu

kümmern brauche. Politycki wiederum entledigt sich durch die Froschperspektive

seines so naiven wie liebenswert unbedarften und humorvollen

Stellvertretererzählers der heiklen Verpflichtung, aus eigener Warte kritisch,

satirisch oder huldigend über die Schiffsgesellschaft zu berichten, deren Gast

er war. Wer beißt schon gerne die Hand, die ihn mit Hummern und „süßen

Symphonien“ füttert? Durch die Fiktionalisierungen verflüchtigt sich der

Zeugnischarakter seiner Reisebobachtungen – auch wenn Figur und Autor immer

wieder betonen, daß gerade die unglaublichsten der Ereignisse tatsächlich

stattgefunden haben, und das scheinbar Plausible vielfach nur phantasiert sei.

Unser Zeitgenosse

Politycki hingegen wählte für die Darstellung seiner Reiseerfahrungen einen

fiktionalen Rahmen. Nicht er selbst – der er als Schiffsschreiber offenbar keine

weiteren Verpflichtungen zu absolvieren hatte, als während der 180 Tage 13

Lesungen anzubieten für die Etappen- oder Dauergäste – nicht er selbst also

tritt als Berichterstatter auf, sondern ein oberpfälzischer Finanzbeamter Namens

Fichtl, der die Reise als Stellvertreter und Reporter für seine

Lotto-Tipgemeinschaft absolviert. Diese hatte sich einst vorgenommen, den

ersehnten Hauptgewinn bei einer Weltreise abzufeiern; da der Treffer nicht für

alle reichte, macht sich der kleinbürgerliche Fichtl, ausgestattet mit einem

„Aldi-Smoking“ und einer Reihe abstruser Motivkrawatten auf die Reise. Die

markante Unsicherheit und Unangemessenheit seines Habitus bescheren ihm in der

Millionärswelt der Reisegesellschaft den Gerüchte-Ruhm, „ein ganz Großer“ zu

sein, der sich um die übliche Etikette und Garderobe erst gar nicht mehr zu

kümmern brauche. Politycki wiederum entledigt sich durch die Froschperspektive

seines so naiven wie liebenswert unbedarften und humorvollen

Stellvertretererzählers der heiklen Verpflichtung, aus eigener Warte kritisch,

satirisch oder huldigend über die Schiffsgesellschaft zu berichten, deren Gast

er war. Wer beißt schon gerne die Hand, die ihn mit Hummern und „süßen

Symphonien“ füttert? Durch die Fiktionalisierungen verflüchtigt sich der

Zeugnischarakter seiner Reisebobachtungen – auch wenn Figur und Autor immer

wieder betonen, daß gerade die unglaublichsten der Ereignisse tatsächlich

stattgefunden haben, und das scheinbar Plausible vielfach nur phantasiert sei.

Forster verkörpert in

seiner Auffassungsgabe und in seinem Schreiben die Integration von hellwachem

Verstand und kraftvoller Imagination, die nicht nur den Doppelfokus der

aufklärerisch-empfindsamen Dichtungstheorien offenbart, sondern wohl auch die

Grundlage jeglicher angemessenen Alteritäts- und Reise-Poetik darstellt.

Abgesehen von seiner deutlichen Präferenz für hellere Hautfarben ist sein

Bericht weitgehend frei vom üblichen kolonialistischen Überlegenheitsdünkel der

Europäer. Forster, der spätere Jakobiner, weiß und benennt auch, was im

vermeintlich zivilisierten Europa alles in Sachen Gewalt, Elend, Ungleichheit,

Unmoral und Ungerechtigkeit im Argen liegt. Die Anforderung an sein Schreiben

formulierte er so: »Vergleichen, Ähnlichkeiten und Unterschiede bemerken ist das

Geschäft des Verstandes, schaffen kann nur die Einbildungskraft.« Existentielle

Grenzerfahrungen wie die Wollust der Seeleute oder der Kannibalismus der

Eingeborenen werden bei ihm zwar als entehrende Verfehlungen der Menschen

kritisiert; doch versucht er auch noch diese Verhaltensweisen zu verstehen und

aus den Umständen zu erklären. Bei Polityckis modernen Kreuzfahrern finden sich

Menschenopfer, Kannibalismus aber auch erotische Exzesse nur noch im müden Modus

phantasierter oder unterstellter Obsessionen; etwa wenn sich alle Männer bei der

attraktiven Golflehrerin plötzlich zu leidenschaftlichen Golfamateuren

entwickeln und beim nächsten Lehrer der schiffseigene Golf-Simulator plötzlich

wieder verwaist.

Forster verkörpert in

seiner Auffassungsgabe und in seinem Schreiben die Integration von hellwachem

Verstand und kraftvoller Imagination, die nicht nur den Doppelfokus der

aufklärerisch-empfindsamen Dichtungstheorien offenbart, sondern wohl auch die

Grundlage jeglicher angemessenen Alteritäts- und Reise-Poetik darstellt.

Abgesehen von seiner deutlichen Präferenz für hellere Hautfarben ist sein

Bericht weitgehend frei vom üblichen kolonialistischen Überlegenheitsdünkel der

Europäer. Forster, der spätere Jakobiner, weiß und benennt auch, was im

vermeintlich zivilisierten Europa alles in Sachen Gewalt, Elend, Ungleichheit,

Unmoral und Ungerechtigkeit im Argen liegt. Die Anforderung an sein Schreiben

formulierte er so: »Vergleichen, Ähnlichkeiten und Unterschiede bemerken ist das

Geschäft des Verstandes, schaffen kann nur die Einbildungskraft.« Existentielle

Grenzerfahrungen wie die Wollust der Seeleute oder der Kannibalismus der

Eingeborenen werden bei ihm zwar als entehrende Verfehlungen der Menschen

kritisiert; doch versucht er auch noch diese Verhaltensweisen zu verstehen und

aus den Umständen zu erklären. Bei Polityckis modernen Kreuzfahrern finden sich

Menschenopfer, Kannibalismus aber auch erotische Exzesse nur noch im müden Modus

phantasierter oder unterstellter Obsessionen; etwa wenn sich alle Männer bei der

attraktiven Golflehrerin plötzlich zu leidenschaftlichen Golfamateuren

entwickeln und beim nächsten Lehrer der schiffseigene Golf-Simulator plötzlich

wieder verwaist.