Die Eckpfeiler der politischen Neuordnung Europas sind die Bürgerliche Gleichheit, die politische Gleichheit, die soziale Gleichheit sowie die Möglichkeit der aktiven politischen Partizipation des Individuums. Des Weiteren möchte die Autorin ein grundsätzlich anderes politisches System. Sie träumt von einer transnationalen, repräsentativen Demokratie, geprägt von der Idee der Gewaltenteilung mit klaren Funktionszuweisungen und einem System der Check and Balances. Die politische Grundstruktur bildet ein Zweikammersystem, in dem das europäische Abgeordnetenhaus Initiativrecht und volles Budgetrecht besitzt und ein europäischer Senat als Vertretung der europäischen Regionen wirkt. Europäische Sozialversicherungssysteme, transnationale Parteien und ein europäischer Präsident runden ihre Vision einer Europäischen Republik ab.

Auch wenn das sehr an das politische System der USA erinnert, geht es Guérot nicht um die oft zitierten »Vereinigten Nationalstaaten von Europa«, sondern vielmehr um die »Vereinigten Regionen und Provinzen Europas«. Wie oben bereits angedeutet, möchte die Verfasserin die Nationalstaaten überwinden, eine Überlegung, die ich sehr sympathisch finde. Anstelle der bisherigen Nationalstaaten sollen Provinzen und Regionen treten, wie sie heute bereits oder noch existieren oder die wir aus der Geschichte kennen: Schwaben, Brabant, Flandern, Kastilien, Tirol, Schottland, das Baskenland. Damit will sie das aktuell hyperkomplexe politische System Europas mit integrierter Verantwortungslosigkeit auf zwei Ebenen reduzieren – auf die Idee der Republik und die Wirklichkeit der Regionen. »Komplexitätsreduktion, Klarheit und Effizienz sind der Gewinne, den die zukünftige Bürgernähe Europas garantiert.«

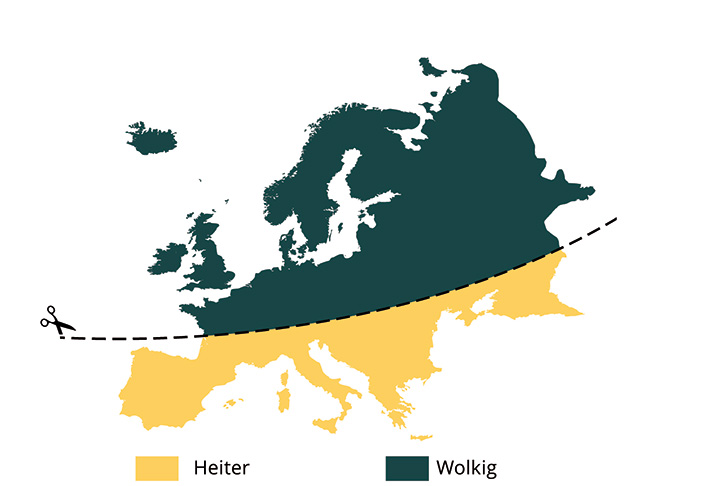

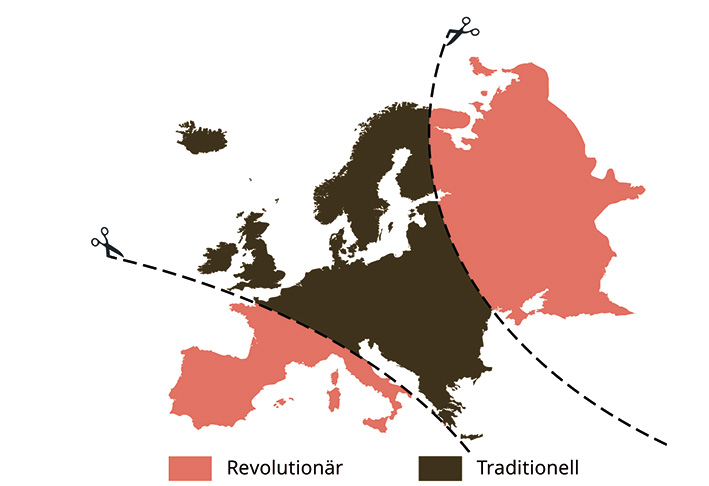

(c) Yanko Tsvetkov

Intellektuell gibt es in Guérots Schrift einige Leerstellen, die auch politisch gefährlich sind. Die Frage, wie man der Gefahr entgehen kann, von Linken wie Rechten, die sich liebend gerne in die vermeintliche Sicherheit der staatlichen Wohlfahrtsumverteilungsmaschine und des Nationalstaates flüchten möchten, als Kronzeugin des Versagens der EU ausgenutzt zu werden, bleibt unangetastet. Wie entgehen wir in dieser Übergangsphase von jetzt bis 2045 der Gefahr, naiv das umzusetzen, was sich die Feinde von mehr Demokratie, von gesellschaftlicher Vielfalt und internationaler Solidarität wünschen? Die gegenwärtigen Institutionen der Europäischen Union wurden in zäher und widriger Arbeit aufgebaut, sie stellen einen Wert an sich dar. Wie kommen wir in den Modus, in dem das Bessere der Feind des Guten ist, aber in dem wir das Gute des Alten in das Bessere des Neuen transferieren? Überhaupt, wer ist das politische Subjekt der Umgestaltung Europas und wo sind seine politischen Räume? All diese Fragen brauchen Antworten. Guérot gibt sie leider nicht.

Stattdessen aber eine zeitliche Zielmarke, 2045 ist das magische Jahr. Demnach blieben 30 Jahre harte Arbeit, um ihre Überlegungen, Hoffnungen und Visionen umzusetzen. Eine kurze Zeit für hehre politische Ziele. Betrachtet man die Entwicklungen der letzten Dekade, beginnend mit den gescheiterten Referenden zur EU-Verfassung in Frankreich und in den Niederlanden im Jahr 2005, so erscheint diese kurze Zeit vielleicht doch als viel zu lang gedacht. Wer hätte vor zehn Jahren einen Brexit vorausgesehen? Unabhängigkeitsbewegungen in Schottland und Katalonien? Die Normalität offener Grenzen und einer europaweiten Währung? Die EU ist ein Ort der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, es liegt die Notwendigkeit an, wenigstens einige Ungleichzeitigkeiten zu synchronisieren. Vielleicht mit einer Utopie, wie sie Ulrike Guérot uns vorstellt. Sie führt uns jedenfalls heraus aus der Wehleidigkeit und dem Wehklagen über europäische Zustände. Alternativlos ist nichts, nicht einmal die EU. Dies in Form einer politischen Utopie präsentiert zu bekommen ist ein großes Geschenk.

(c) Yanko Tsvetkov

Doch auch wer Guérots Thesen nicht zustimmt und skeptisch unter die Lupe nimmt, muss ihre Existenz bewundern, denn dieses Buch belegt, dass intellektuelle Bewegung möglich ist. Es zeigt, dass sich eine Person, die Teil des affirmativen Mainstreams der EU-Politik war, intellektuell von den eigenen Überzeugungen befreien kann. Gott sei Dank ist Guérot nicht dem politischen Zynismus und Frust verfallen, sondern hat ihre Energie und Fähigkeit, out of the box zu denken, in eine politische Vision kanalisiert.

Politische Renegat*innen betrachte ich gewöhnlich mit großer Skepsis. Normalerweise tendieren sie ihre vermeintlich alten Fehler in einen ideologischen Rigorismus zu transferieren, der vielmals ein viel größerer Fehler ist als alle ihre alten. Diese Gefahr sehe ich bei Guérot nicht. Aber ich frage mich, warum eine solche Vision nicht von jenen formuliert wurde, die als junge Menschen noch ein langes Leben mit den Institutionen Nationalstaat und Europäische Union konfrontiert sein werden? Wir haben in Großbritannien gesehen, wie schnell und umfassend die in die Jahre gekommenen Generationen Europas der Jugend die Zukunft verbauen können. Warum bleibt die Generation Bologna so vehement in der Affirmation und im Restaurativen gefangen? Die 68er-Bewegung ist fast ein halbes Jahrhundert alt, ist nicht mal wieder Zeit für produktive Unruhe in Europa, ohne gleich alle Fehler von damals zu wiederholen?

Warum Europa eine Republik werden muss belegt auch, wie sehr sich der Anti-Neoliberalismus als politischer Mainstream festgesetzt hat. Gut so! Aber Unkenntnis oder gar Leugnung finanz- wie wirtschaftspolitischer Macht der bestehenden Strukturen wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen dringend über ökonomische Visionen nachdenken, die mehr sind als das Lob über marginalisierte Volkswirtschaften an den Peripherien dieser Welt. Dann kann es wirklich klappen mit einer Europäischen Republik!

Ulrike Guérot: Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie

Dietz Verlag 2016

308 Seiten. 18,- Euro

Hier bestellen