Verrat an Ernst Jünger?

Leipzig, 3. Dezember 2010, 00:32 | von Paco

Vor einem Jahr haben wir versucht, das Phänomen Wimbauer zu beschreiben. »Wie aus dem aufsteigenden Ernst-Jünger-Forscher ein twitternder Biokoch wurde«, behaupteten wir, »das ist eine der schärfsten Volten der bundesrepublikanischen Geistesgeschichte.« Und vor drei Wochen, am 13. November, haben wir ihn nun mal besucht, auf dem Waldhof Tiefendorf in Hagen-Berchum.

Trotz neuestem Update des Kartenmaterials versagt das Navi schon früh. Wir haben aber die obligatorische Wegbeschreibung dabei, die Wimbauer jedem schickt, von dem er auch tatsächlich besucht werden will. Sie hat exakt so viele Zeilen wie ein Sonett und schwankt stilistisch zwischen Gebrauchstext und Barocklyrik.

Irgendwann sind wir da. Wir werden begrüßt und mit den 90.000 hier gehorteten Büchern bekannt gemacht. Auch Silvia Stolz-Wimbauer ist da, und sofort beginnt ein Gespräch, das vom »Frühstück«, der ersten Mahlzeit des Tages um 13 Uhr, bis zum Nachtessen dauern wird. Auf der Anrichte liegen die WAZ, die SZ und obenauf die FAZ. Und da fangen wir doch gleich mal damit an.

Der Umblätterer: Tobias, nach der exklusiven Vorabrezension der FAZ zu deinem »Burgunderszenen«-Aufsatz und nach deinem Artikel in derselben Zeitung zum Celan-Brief an Jünger dachten wir alle, du würdest der neue investigative Hausautor der »Zeitung für Deutschland«, inklusive jährlichen Interviews zur Lage der Nation. Inzwischen scheinst du vor allem damit beschäftigt zu sein, deinen täglichen Biospeiseplan zu vertwittern. Ist das schriftstellerische Glückseligkeit?

Wimbauer: Alles was in der FAZ von mir kam, hatte ich denen angeboten und es wurde ausnahmslos gedruckt. Aber ich wurde nie ernsthaft nach mehr gefragt. Oder höchstens so verklausuliert, dass ich das nicht gemerkt habe. Aber es war dann auch die Zeit der Feuilletonistik vorbei, das Antiquariat nahm mich mehr und mehr in Beschlag und für Rezensionen und dergleichen blieb kaum Luft.

Der Vergleich mit meinem Abendessentwittern hinkt, denn kochen und essen tu’ ich sowieso. Davon ein Foto mit einem Zweizeiler hochzuladen ist eine Sache von ein paar Sekunden. So fix war meine Artikelproduktion nicht. Schriftstellerische Glückseligkeit stelle ich mir anders vor. Aber wenn Glückseligkeit ist, dass das Leben stimmig sei. Dann ja. Es war zuvor nie so richtig wie in den letzten Jahren. Aber das hat weder mit Essenspics oder der FAZ zu tun.

Der Umblätterer: Einen Scoop gab es ja noch. 2008 folgte, wiederum in der FAZ, die Aufdeckung der »Gärten und Straßen«-Varianten. Jünger hatte eine Version seines Tagebuchs für die Zensur präpariert. Was kommt von dir als Nächstes in Sachen Jünger-Forschung?

Wimbauer: Solche Treffer lassen sich ja nicht unbedingt planen. So etwas wie die »Burgunderszene« entsteht aus einem Aha-Moment heraus, für anderes ist die Zeit einfach richtig. Den Celan-Brief hatte ich schon seit ’97 oder ’98 in der Schublade und hatte ihn ja auch schon in Artikeln zitiert. Dass das dann in der FAZ diskussionsträchtig wurde und auch noch ein – gleichwohl recht schwaches – Buch als Gegenreaktion zeitigte, war freilich nicht abzusehen.

Ähnlich dann bei den »Gärten und Straßen«-Varianten. Ich wüsste noch das ein und andere, das sich gut verpacken und verkaufen ließe, aber im Moment ist mir nicht danach, und zum Teil braucht es noch Zeit, bis es gut durchgegoren und servierfertig ist. Jüngerianisch kommen von mir in nächster Zeit also allenfalls bibliophile Ephemera im Blog, Notizen zu Einbandvarianten und andere Quisquilien. Aber wenn mich etwas anspringt, kann es schon sein, dass ich mal wieder eine Nacht durcharbeite und anderntags einen Artikel fertig habe.

Der Umblätterer: Wie du auf Jünger kamst, hast du ja schon mehrfach geschildert: Ein von Horst Janssen gemaltes Jünger-Porträt hat dich in der Freiburger Buchhandlung zum Wetzstein für sich eingenommen, dann hast du irgendwann das »Tigerlilien«-Stück in der 1938er Fassung des »Abenteuerlichen Herzens« gelesen und peng! Von Haus aus bist du ja aber eher anthroposophisch geprägt, dein Vater ist der einschlägige Autor Herbert Wimbauer. Wie ging das zusammen?

Wimbauer: Ja, ich komme aus einer durchanthroposophisierten Familie. Allerdings mütterlicherseits. Drei Generationen Waldorflehrer, Demeter-Berater, Biodyn-Bauern, Eurythmusen, Beuys-Kumpels. Väterlicherseits ist es nur mein Vater selbst, der einen ziemlichen Stapel anthroposophischer Bücher verfasst und unzählige Vorträge gehalten hat, der allerdings als Autor verstummt ist.

Jünger passt da ganz vortrefflich. Allein sein Blick auf das Wohlgeordnete in der Welt (Jünger nannte das ungefähr: die Einheit im Mannigfaltigen erkennen), das Zusammenwirken unterschiedlicher Kräfte, sei es körperlich (eben nicht der Körper als Maschine, vom Geist getrennt), die Anschauung der Natur und Mitwelt, da sind sich Jünger und die Anthroposophen sehr nahe. Das unter den Anthros bekannteste Jünger-Buch ist übrigens »Lob der Vokale«. Der lautmagische Zugriff passt.

Der Umblätterer: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet insgesamt 23 Publikationen deines Vaters. Die erste ist im einschlägigen Verlag Die Kommenden erschienen, die restlichen im Selbstverlag. Hast du die alle gelesen?

Wimbauer: Nein. Ich habe einzelne gelesen, aber nicht alle. Das hängt damit zusammen, dass ich früher dachte, dass ich sie ohnehin nicht verstehen würde, oder dass mich die Themen zwischenzeitlich nicht interessierten. Und mittlerweile bräuchte ich mehr Distanz, um sie lesen zu können. Außerdem habe ich heute einen eher praktischen Zugang zur Anthroposophie, während er bei meinem Vater rein theoretisch war, ohne praktische Konsequenz für sein Leben. Es sind übrigens mehr Bücher erschienen, als die DNB verzeichnet. Er hat von einigen offensichtlich keine Pflichtexemplare eingereicht.

Wimbauer hat übrigens tatsächlich eine grüne Demeter-Schürze angelegt. Inzwischen serviert er einen Schoko-Marzipan-Kuchen. Und in Abständen hagelt es immer mal wieder indoktrinierende Biofood-Reden. In der Küche hängen Lithografien und Radierungen von Kubin. Auch eine Lithografie von Arno Breker: »Da oben, die hässliche da!«

Der Umblätterer: Thomas-Mann-Experten sehen meist auch aus wie Thomas-Mann-Experten. Walter-Benjamin-Forscher sind irgendwann Walter Benjamin. Von einem Ernst-Jünger-Forscher würde man eigentlich erwarten, dass er außer dem »Stahlgewitter«-Autor höchstens noch Gómez Dávila liest und Computer und vor allem Ad-hoc-Medien wie Twitter meidet. Wo ist der Zusammenhang zwischen deinen Verdiensten im EJ-Umfeld und dieser pausenlosen Twitterei? Auf deiner Ersthomepage waldgaenger.de (ein Kommentator nannte sie ja mal »blindgaenger.de«) hast du dich über Jahre vor allem deiner akribisch geführten Bibliografie gewidmet. Diese Textarbeit ist jetzt in alle möglichen Social-Media-Kanäle diffundiert. Eigentlich ja das Gegenteil des Jünger’schen »Waldgangs«.

Wimbauer: Jünger hatte am Internet Freude. Sein letzter Sekretär, Georg Knapp, hat ihm bei sich zu Hause das Netz gezeigt, und Jünger googelte (oder altavistate, oder was man ’96/’97 so machte, da gab es Google ja noch nicht) sich selbst und war kindlich vergnügt an all dem, was er von und über sich sah. Twitter ist das Echolot der Gegenwart, der verehrte Walter Kempowski hätte seine wahre Freude daran gehabt, die ungefilterte Gleichzeitigkeit vom twitternden Afghanistansoldaten bis hin zur Familienfeier in Kleinsonstwasnochhausen. Übrigens, »blindgaenger.de« ist mir neu, wer sagte das denn?

Der Umblätterer: Das haben wir vor geschätzten zehn Jahren mal in deinem Gästebuch gelesen und als in weiten Teilen berechtigt angesehen, hehe.

Wimbauer: Ich hatte mal eine ernsthaft empörte Mail von einem Kunden: Sich »Waldgegner« zu nennen, sei doch unerhört!

Der Umblätterer: Du zitierst in deinen Texten und Äußerungen häufiger aus deinem Tagebuch. Inzwischen hast du diese täglichen Aufzeichnungen eingestellt. Wann hast du eigentlich damit angefangen und wann und warum damit aufgehört?

Wimbauer: Ich habe mit 18 oder 19 die Tagebücher der Jahre davor gelesen und verbrannt, und das war gut so. Ich habe dann ab dem Monat, in dem ich zur Bundeswehr kam, konstant Tagebuch geführt. Das verebbte erst so 2007, als ich nur noch sporadisch Zeit dafür hatte, weil mich das Antiquariat so in Beschlag nahm. Danach kommen nur noch statistische Notizen.

Der Umblätterer: »Statistische Notizen«? Was soll das sein?

Wimbauer: Stimmt, das klingt jetzt wie ein Werk aus dem OULIPO-Umfeld, ist aber ganz unliterarisch gemeint: Umsatz, Bestandszahlen, Sportzeiten und Gewicht.

Der Umblätterer: Haben Twitter und Facebook, haben deine verschiedenen Blogs das Tagebuch komplett ersetzt? Stilistisch ist das ja ein himmelweiter Unterschied.

Wimbauer: Twitter und Facebook sind kein Tagebuchersatz. Das sind zwei Kommunikationsplattformen für uns, auf denen wir mit Freunden, Lesern und Kunden in Kontakt bleiben. Und wieso reibt ihr euch so an meiner Twitterei, ich hab doch weitaus schlimmere Sachen gemacht.

Der Umblätterer: Richtig! Auf YouTube hüpfst du zu Wagnerklängen mit dem Spaten durch den Rosengarten oder mit dem Kochlöffel in die Küche. Ist das einfach ein »I don’t care« deinerseits, eine Aufforderung zum Fremdschämen?

Wimbauer: Haha. Beides. Vielleicht ein »Fuck you« in Richtung einer bestimmten Erwartungshaltung. Fremdschämen, ja mei, das Rosenhüpfvideo ist schon dämlich, haha. Beides ist eigentlich eine Spätfolge des »Jünger beim Heckeschneiden«-Videos.

Der Umblätterer: Du hattest da euern ehemaligen Nachbarn beim Heckeschneiden gefilmt, und der sah dann am Bildschirm genau wie Jünger aus.

Wimbauer: Das Ganze habe ich dann mit Fragezeichen versehen ins Netz gestellt: »Ernst Jünger beim Heckeschneiden?« Und rasch kamen Mails von zum Teil prominenten Jünger-Spezialisten, dass das ja gar nicht Jünger sein könne, weil es in Wilflingen an der Oberförsterei ja gar keine Rotbuchenhecke gebe. Als ich dann aufklärte, dass das ein Jux war, löste das Heiterkeit aus. So verbissen gehe man an so etwas ran. Als ob es von irgendeiner Relevanz wäre, ein Video zu kennen, in dem Jünger 20 Sekunden lang eine Hecke schneidet.

Der Umblätterer: In der SZ hat Marc Felix Serrao neulich berichtet, dass im Zuge der Sarrazin-Debatte ein kleines Heft des neurechten Instituts für Staatspolitik zum Amazon-Bestseller geworden ist. Du hast ja ein paar Monate als Vorstandsmitglied am Institut verbracht, auf einem alten Rittergut in Schnellroda. In der ersten Nacht auf dem Rittergut hast du von Aliens geträumt, die aus Kühlschrankeiern schlüpfen, wie du in deinem Band »Lagebericht« berichtest.

Wimbauer: Dieser Traum ging noch weiter. Die Aliens hatten nämlich prächtige Vaginas im Gesicht.

Der Umblätterer: Was wäre eigentlich, wenn du heute immer noch beim Institut für Staatspolitik wärst?

Wimbauer: Wenn ich heute noch beim IfS wäre? Ich hätte mich auf der Querfurter Platte schon totgesoffen. Vielleicht, keine Ahnung. Es hätte mir jedenfalls nicht gut getan.

Der Umblätterer: Warum bist du eigentlich ursprünglich da hingegangen?

Wimbauer: Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten das IfS gerade gegründet, mit dem Arbeitstitel »Reemtsma-Institut von rechts«, die von mir benachwortete Ausgabe von Mohlers Jünger-Buch »Die Schleife« war eben bei Antaios erschienen, soweit also die äußere Lage.

In Freiburg war ich völlig im Eimer. Die Universität machte mich halb irre, es ist nicht so angenehm, in Riesenvorlesungen zu sitzen und seinen Soziophobien nachzuhängen. Da gab’s von mir mehr Vermeidungsstrategien als Stundenplan. Ich konnte damals nicht damit umgehen und habe in der Regel destruktiv reagiert, und es war ein Nullpunkt erreicht gewesen. Ich musste mir auch eine neue Wohnung suchen, und das ist in Freiburg eine teure Sache.

Das Studium zu schmeißen, war rasch entschieden (und damit ging es mir richtig gut). Ich hatte mich dann in Berlin bei der »Jungen Freiheit« als Redakteur beworben und gleichzeitig mit Götz Kubitschek über eine Perspektive in Verlag und Institut gesprochen. Er redete mir die JF aus, und so zog ich nach Schnellroda.

Der Umblätterer: Wieso bist du dann recht schnell wieder da weg?

Wimbauer: Aus unterschiedlichen Gründen. Es war zunächst mal schwierig, aus einer, sagen wir mal: Freundschaft auf Augenhöhe in ein Arbeitsverhältnis zu treten. Und als sich dann irgendwann die Frage stellte, ob Silvia ihre Arbeit in Hagen aufgeben und nach Schnellroda ziehen soll, wo, freundlich formuliert: der Arbeitsmarkt überschaubar ist, oder ob ich nach Westfalen zu ihr ziehe, war das rasch entschieden.

Der Umblätterer: Was hast du damals erwartet beim Umzug nach Sachsen-Anhalt?

Wimbauer: Erst mal weg von Freiburg. Ich hab das vor anderthalb Jahren im Blog mal formuliert: »Auf der Suche nach ein/zwei Daten in alten Tagebüchern festgelesen, die Bände 1998 bis 2001 quergeblättert. Das Gesuchte nicht gefunden, viel aber wiedererkannt und mit einem Frösteln fremd gefunden. Diese merkwürdigen Freiburger Zustände, die vielen Fragezeichen, das Blindtasten, die Unruhe. So sehr mein Herz an Freiburg hing, so froh war ich, als ich die Kisten packte und mit einem gemieteten klapperigen LKW mit all den Büchern und Habseln aufbrach.« Die Frage nach der Erwartung muss ich also mit einer Richtung beantworten: nicht zu etwas hin, sondern von etwas weg.

Der Umblätterer: Gunther Nickel hat ja seine Besprechung der Neuausgabe des »Personenregisters« verbunden mit dem Vorwurf »erheblicher Wissensdefizite« und dem Ratschlag: »Vielleicht (…) hätte er sein Studium doch besser beenden sollen.«

Wimbauer: Ja, haha.

Der Umblätterer: Du hast dann in Wuppertal einen zweiten Anlauf genommen und eine Weile weiterstudiert, was denn genau?

Wimbauer: Neuere deutsche Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften des Deutschen und Soziologie.

Der Umblätterer: Allerdings wieder nicht bis zum Abschluss. Statt jetzt aber mit einer Suggestivfrage zu kommen: Was fandest du am nicht beendeten Studium richtig gut?

Wimbauer: Das Studium war mir kein Bedürfnis. Ich dachte nur: Wenn ich schon Silvia auf der Tasche liege, kann ich wenigstens einen Doktor machen. Was ich da richtig gut fand? es gab in den Seminaren von Rüdiger Zymner richtig gute Diskussionen, etwa zu Paul Celan. Ich habe bei Klaus Lichtblau und Martin Endreß einige Texte kennen gelernt, die mir nach wie vor welterklärend wichtig sind. Und ich habe mein altes Vorurteil gegen Schiller überwunden, der war mir von der Schule versaut worden, und da las ich alle Dramen wieder – und fand die ziemlich gut.

Der Umblätterer: »Dort überwand er sein altes Vorurteil gegen Schiller«, gute Güte, ein Satz wie aus einer ZDF-Doku.

Wimbauer: Richtig, darunter mach ich’s ja nicht. Übrigens, zur zitierten Besprechung von literaturkritik.de muss ich noch was Lustiges anmerken. Anfangs wurden die Bücher, an denen ich irgendwie mitgewirkt habe, auf literaturkritik.de lückenlos besprochen, zum Teil sehr positiv. Als ich später nicht mehr für die »Junge Freiheit« und ähnliche Organe arbeitete, habe ich dann selbst auf literaturkritik.de publiziert, aber nachdem ich mich in einem Interview von meiner politischen Vergangenheit distanziert hatte und klarstellte, dass ich heute kein Rechter mehr bin, gab es plötzlich auf literaturkritik.de einen Rezensionsstopp.

Der Umblätterer: Kann es nicht sein, dass die das abgelehnt haben, weil du inzwischen selbst Autor bei denen warst?

Wimbauer: Na ja, der »Lagebericht« und die Neuausgaben meiner Jünger-Bücher wurden gegenüber den Rezensenten mit genau dem lustigen Argument abgelehnt, dass ich ja mal Autor der »Jungen Freiheit« war.

Der Umblätterer: Die Gründe für deine frühere Laufbahn hast du ja letztes Jahr im sogenannten »Samenstau-Interview« beschrieben: »Es wäre albern, wenn ich leugnete, dass ich eine Rechtskurve hingelegt habe damals, aber es wäre ebenso albern, das heute noch richtig zu finden. Mit Anfang zwanzig ist die Mischung aus Größenwahn, Samenstau und grandios überzogenem Konto ein politischer Beschleuniger, und mit Anfang zwanzig ist wohl jeder irgendwie radikal, oder nicht?« – Das Ganze findet sich auch umfassend abgebildet in dem Wikipedia-Eintrag über dich. Übrigens ist der Künstler Erik Niedling ein Bewunderer dieses Artikels, wie er uns neulich sagte. Und zwar deshalb, weil man merke, dass du ihn nicht selber geschrieben hast.

Wimbauer: Am Interessantesten ist aber die Diskussionsseite, deren Länge die des eigentlichen Artikels um ein Vielfaches übertrifft.

Der Umblätterer: Dort wird vom Benutzer »Hoch auf einem Baum«, einem Wikipedia-Urgestein, schon sehr früh verwundert festgestellt, dass du eine »gewisse Ader« für Popkultur hast, für Max Goldt und Houellebecq-Gedichte zum Beispiel. Das allgemeine Staunen setzte sich dann fort, als 2008 deine Erzählung »Lagebericht« erschien. Eigentlich hätte man ja etwas Jüngereskes erwartet oder zumindest ein Oswald-Spengler-Zitat als Motto. Stattdessen ist die Story, die locker im Antiquariatsmilieu angesiedelt ist, die reine Kolportage, ohne große sprachliche und stilistische Ambitionen. Dein Protagonist, der Ex-Schöngeist Manuel, gibt sich auf, kündigt alle Verlagsverträge usw., kokst sich die Birne weg und hat, um Angela Merkel zu zitieren, »nicht sehr hilfreiche« Gewalt- und Erotikfantasien.

Wimbauer: Das Buch hat kaum jemanden interessiert. Wir haben 19 Stück mehr verkauft als Gordon Brown von seinem letzten Buch, aber das waren ja auch nur 32 Exemplare. Die Veröffentlichung hatte trotzdem ein paar Folgen. Zwei Menschen, die ich zu meinen engsten Freunden zählte (ich bin mit dem »Freundesbegriff« sparsam umgegangen, seitdem erst recht), sind ziemlich übel über mich hergefallen, warfen mir »Verrat an Jünger« vor und zeterten: »So etwas darf nicht veröffentlicht werden!« und dergleichen mehr.

Das war sehr lehrreich. Beide waren mehr oder minder Förderer und wenigstens einseitig Vertraute, in ständigem Austausch. Im Rückblick sortiert sich das. Es gab dann noch Absurditäten mit schriftlichem Entduzen und anderen Sperenzchen. Das Lustige ist, dass beide all die Texte im Buch schon lange kennen konnten, aber nicht kannten, sie hatten die Privatdrucke und Manuskripte jeweils von mir bekommen. Der eine Bekannte zum Beispiel habe meine literarischen Texte stets weggeworfen, um, wie er wörtlich schrieb, damit »unseren Briefwechsel nicht zu belasten«.

Ich komme aber unterm Strich gut weg: Ich habe zwei Geschäftspartner verloren, die beiden aber einen Freund. Ich habe nicht ergründen können, worin der »Verrat an Jünger« bestand. Dass ich Eigenes publiziere? Schlimmer wäre doch gewesen, ich hätte Erzählungen geschrieben, die im Jünger-Sound raunen würden, so ein Marmorklippenwohlklang wie bei den Parodisten: »Zwischen den Zähnen eine Faser vom Blumenkohl. Brassica oleracea botrytis. Gedanke: So tragen wir alle die Vergangenheit in uns.« Das wäre doch absurd gewesen und peinlich.

Der Umblätterer: Der Rezensent der »Jungen Freiheit« hat dich als Popliteraten beschimpft, und ein Hang zu einem gewissen Anspielungstrash ist ja nicht zu verleugnen, von Böhse-Onkelz-Anklängen über eine Rimbaud-Allusion bis hin zum Schopenhauer-Zitat findet sich ja so einiges an. Und am Ende war alles nur eine Art »Truman Show«. Wenn man es positiv formulierte, wäre das eine Karikierung von Profilierungsversuchen durch Namedropping, und wir hoffen mal, dass das so gewollt war, hehe. Auf jeden Fall ist »Lagebericht« das Gegenteil von Jünger’schem Epigonentum, von dem bei dir offenbar alle und jeder, wir ja auch, ausgegangen sind.

Wimbauer: Nun ja, ich bin keine Litfaßsäule und also geht das mit dem Verrat an Jünger ins Leere. Zumal ich ja nie ein kritikloser Jünger-Propagandist war, obwohl das offensichtlich bei einigen so rübergekommen ist. Eins haben die beiden bei mir jedenfalls versaubeutelt: Mein Begriff von Freundschaft ist völlig desolat geworden. Das verüble ich ihnen ebenso sehr wie all die Energie, die ich in den Austausch gesteckt hatte. Vielleicht eins noch. Über das Europareisebuch von Mark Twain schreibt Helmut Wiemken, Twain schreibe über »Europa, um Europa zu überwinden«. Vielleicht ist das mit meinen Jünger-Studien ja ähnlich. Inzwischen kann ich ihn – nach einem ziemlichen Overkill vor einigen Jahren – aber wieder lesen. Und finde ihn ganz großartig.

Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen geworden: vegetarische Lasagne mit Béchamelsauce. Wimbauer vergisst beim Reden fast die übliche Biofood-Dokumentation und kann nur noch ein Reststück fotografieren. »Jede Hauptmahlzeit wird getwitpict«, sagt er. Wenn einmal ein Bild aus der Foodporn-Kollektion ausbleibe, werde sofort protestiert: »Wo bleibt das Essenspic!«

Der Umblätterer: Als wir vor kurzem begonnen haben, das Drehbuch für einen Dokumentarfilm »Ernst Jünger in Leipzig« zu schreiben, haben wir dich gefragt, ob du eventuell als Experte auftreten würdest. »In den nächsten Jahren komme ich aber wohl kaum nach Leipzig, sodass wir die Idee auf ziemlich später verschieben müssen«, hast du zurückgemailt. Verreist du generell nicht mehr, ist der Waldhof Tiefendorf das Endziel der diogenesischen Suche nach Autarkie?

Wimbauer: Wir verreisen höchst ungern. Es ist meist auch organisatorisch schwierig. Ein paar unserer Katzen müssen mehrmals täglich Medizin bekommen, dazu bedarf’s schon einiger Übung. Dann kostet mich jede Fahrt sonstwohin das Dreifache an Zeit mit Nacharbeit im Antiquariat und es geht eben ganz viel wertvolle Zeit mit Fahrerei flöten, die man mit Arbeit verbringen könnte, oder auch nur einem Spaziergang, mit Rosenschneiden oder, ganz abwegig, mit der Lektüre eines Buches. Hinzu kommt, dass man in Hotels oder Pensionen nie bequem liegt, die Kissen komisch sind, und auf die Qualität der Lebensmittel hat man nur mit Umständen Einfluss. Anders gesagt: Urlaub ist eine Stunde im Garten. Wir fahren einmal im Jahr zum Jünger-Symposium, das reicht. Kleine Ausflüge machen wir: Wir besuchen gern die Konzerte von bestimmten Künstlern, wenn sie in der Gegend sind. Aber nichts, wo wir nicht in derselben Nacht wieder daheim wären.

Der Umblätterer: Um deinen Antworten hier mal ein bisschen die epische Breite zu nehmen: ein paar Moritz-von-Uslar-Lockerungsübungen. Du hast ja auch irgendwo mal erwähnt, dass Uslar dein Lieblingsfeuilletonist ist.

Wimbauer: Ja, hab ich! Weiter!

Der Umblätterer: Zwei Lieblingsfilme?

Wimbauer: »Das Irrlicht« von Louis Malle. »Ein Herz und eine Krone« von William Wyler.

Der Umblätterer: Eine Lieblingsserie?

Wimbauer: »Die Sopranos«. Dabei hab ich wesentliche Erkenntnisse fürs Antiquariatswesen gewonnen.

Der Umblätterer: #CatContent! Wie lauten die Namen eurer sieben Katzen?

Wimbauer: Herr P., Oma Alfred, Robert, Casimir, Harald, Der Deuser, Bruno.

Der Umblätterer: Sind die nach irgendwas geordnet?

Wimbauer: Ja, wie die Bücher: nach Farbe und Größe.

Der Umblätterer: Der beste fiktionale Text von Jünger?

Wimbauer: »Ortners Erzählung«.

Der Umblätterer: Und Silvia, deine Lieblingsbücher von Jünger?

Silvia Stolz-Wimbauer: »In Stahlgewittern«, »Feuer und Blut«, »Auf den Marmorklippen«.

Der Umblätterer: Hilfe! Echt?

Silvia Stolz-Wimbauer: Ja!

Der Umblätterer: Und was geht gar nicht?

Silvia Stolz-Wimbauer: »Eumeswil« finde ich ganz furchtbar.

Der Umblätterer: Tobias, der für dich wichtigste Ernst-Jünger-Forscher?

Wimbauer: Bei Helmut Lethen hatte ich die meisten Aha-Momente.

Der Umblätterer: Dein Lieblingsschreibfehler im ZVAB?

Wimbauer: »Das Mädchen 125«. Auch immer wieder gut ist die Autorangabe »Lenin Riefenstahl«.

Der Umblätterer: Wo wurden die Fotos mit euch und Sibylle Berg aufgenommen?

Wimbauer: Wir kannten uns vom Twittern. Dann waren wir mal in Bochum bei einer Lesung von ihr und saßen danach noch zusammen.

Der Umblätterer: Und worüber habt ihr euch mit ihr unterhalten?

Wimbauer: Über Katzen und vegetarisches Kochen.

Der Umblätterer: FAZ oder SZ?

Wimbauer: Beide.

Der Umblätterer: Das gilt nicht.

Wimbauer: Doch.

Der Umblätterer: Wieso zählst du, wie oft in den Restaurantkritiken von Jürgen Dollase der Begriff »Textur« vorkommt?

Wimbauer: Der »Textur«-Zähler ist eine Hommage an den Autor. Dollase muss das übrigens mitbekommen haben. Einige Zeit war er sehr, sehr sparsam mit der »Textur«. Das hat sich dann aber bald wieder gegeben.

Der Umblätterer: Kennst du einen Ernst-Jünger-Witz?

Wimbauer: Natürlich. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Wilflingen?

Der Umblätterer: Keine Ahnung.

Wimbauer: Wilflingen hatte nur einen Jünger!

Der Umblätterer: Unser erster Jünger-Witz und schon so ein Kracher.

Wimbauer: Noch einen?

Der Umblätterer: Äh, lieber nicht. Erzähl doch stattdessen bitte noch schnell die Anekdote, wie Liselotte Jünger mal sauer auf dich war und zur Strafe Rolf Hochhuth deine Telefonnummer gegeben hat.

Wimbauer: Ja, Liselotte Jünger war offensichtlich mal böse auf mich. Das kam schon mal vor, nach der Sophie-Ravoux-Geschichte zum Beispiel. Die Scharte hatte ich dann aber mit dem Celan-Brief wieder ausgewetzt. Jedenfalls mutmaße ich das, denn eines schönen Tages, es muss 2000 oder 2001 gewesen sein, klingelte plötzlich das Telefon und Rolf Hochhuth war dran. Ich halte nicht sehr viel von seiner Lyrik und den Dramen, aber es ist doch nicht irgendwer.

Er habe meine Nummer von Liselotte Jünger bekommen, weil er mit drei Jünger-Zitaten nicht weitergekommen sei und ich die sicherlich wisse. Und er finde mein Jünger-Register so toll und habe ein Paket mit Büchern als Dankeschön gepackt, das er mir bald schicken wolle. Das erste Zitat konnte ich ihm aus dem Stegreif sagen, beim zweiten war’s eine Briefstelle von Wolfgang Jünger, die Ernst Jünger in den »Strahlungen« zitiert, und zum dritten sagte ich ihm: »Das klingt nicht nach Jünger, das habe ich nie gehört. Aber ich notiere es mir und wenn ich bei meinen Lektüren darüber stolpere, sende ich Ihnen den Beleg.«

So weit, so gut. Zwei Tage später klingelte das Telefon: »Wimbauer.« – »Ah, Herr Wimbauer, Hochhuth hier, haben Sie das dritte Jünger-Zitat gefunden?« – »Ich finde ja nicht, dass das nach Jünger klingt, das habe ich nie gehört. Aber ich notiere es mir und wenn ich bei meinen Lektüren darüber stolpere, sende ich Ihnen den Beleg.« Nach ein paar Tagen wiederholte sich das (»Und, haben Sie das Zitat gefunden?«) und dann bin ich nicht mehr rangegangen, wenn die Nummer von Grenzach-Wyhlen angezeigt wurde.

Ein halbes Jahr später klingelte wieder das Telefon, die Nummer hatte ich nicht mehr präsent und ging also ran: »Wimbauer.« – »Ah, Herr Wimbauer, Hochhuth hier, ich bin auf der Suche nach einem Jünger-Zitat!« Und er erzählte mir abermals, wie toll er mein Jünger-Register finden würde und dass er ein Paket mit Büchern für mich dastehen habe. Das Zitat war das von vor einem halben Jahr. Also sagte ich mein Sprüchlein: »Ich finde ja nicht, dass das nach Jünger klingt, das habe ich nie gehört. Aber ich notiere es mir und wenn ich bei meinen Lektüren darüber stolpere, sende ich Ihnen den Beleg«.

Dann kam seine angekündigte Post. Ein Reclamheft mit Hochhuth-Porträt in Goethe-mit-Lorbeerkranz-Manier vorne drauf und einer freundlichen Widmung. Ich zog dann aus Freiburg weg und habe nie wieder von ihm gehört. »Ah, Herr Wimbauer, Hochhuth hier!« ist bei uns aber zum geflügelten Wort geworden. Das zweite Zitat fand ich dann als Motto bei einem seiner Theaterstücke gedruckt. Den gefälschten Freisler-Brief hat er wohl noch bis heute als echtes Dokument in seinen Äußerungen zu Jünger. Nun ja.

Der Umblätterer: Frau Stolz-Wimbauer, Herr Wimbauer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Könnten wir bitte noch etwas von dem Tiramisù haben?

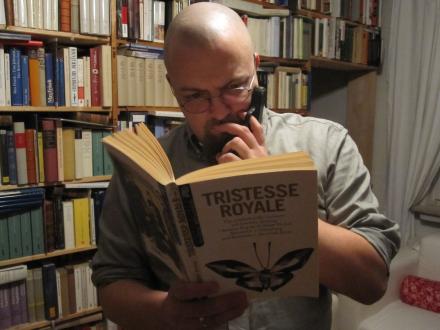

Es geht in den vielen Stunden auch um noch ein paar andere Themen, meist angetrieben durch einen hervorgezückten Band aus den Antiquariatsregalen. Zwischendurch posiert Wimbauer mit gezogener Pistole (einer Röhm RG 9) und dem Band »Tristesse Royale«, der Biowein fließt in Strömen.

Es scheint hier also tatsächlich alles irgendwie zusammenzupassen. Jünger und Twitter. Antiquariat und Popliteratur. Biokost und Stahlgewitter.